前号では「地球生態系の危機」をテーマに種の激減に警鐘を鳴らす記事でした。

前号では「地球生態系の危機」をテーマに種の激減に警鐘を鳴らす記事でした。

今号は、その続編として「昆虫種の存続危機」について特筆。小動物や鳥たちの餌、植物の受粉、死骸や糞の分解など、食物連鎖の土台を支える昆虫が絶滅してしまったら、最終的に人類の生存にも影響が及びます。昆虫減少を止めるために私たちができることは…… 文/山田 征

暗闇を照らす電気の明るさは、自然界には迷惑

前号で昆虫たちの激減の原因を、戦後開発され使用され始めた各種農薬やさまざまな化学物質だけではなく、多くの人たちが便利に使い、今の社会にとってはなくてはならないものになってしまった各種IT機器による電波である、ということを書きました。

今回はそこに書ききれなかった、もう一つの大きな要因を述べたいと思います。

それは、私たちの日常生活の近代化に伴い、社会全体が明るさを増し、便利になればなるほど、この地上から暗闇が消えていくことです。

本来、私たち人間は、昼の明るさの活動が主になっていますが、電気というものの使用が可能になったことで、夜も昼の明るさを保つことが当たり前になりました。

その分、人間は昼と同じく行動する時間がぐんと増えましたが、それは人間社会だけの利便性であって、自然界の動植物にとっては大変迷惑な命取り、とも言える環境となってしまいました。

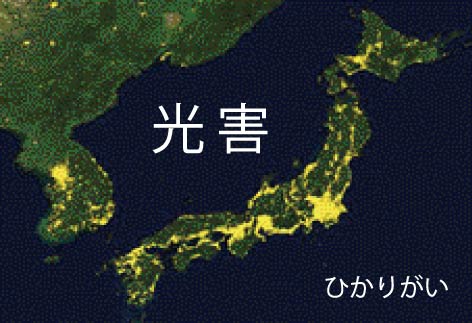

ときどき、空の高み(宇宙)から夜の地上を撮った映像が紹介されることがありますが、世界の文明国のほとんどが夜も明るく光り輝いています。特に日本などは、その地図上の地形がそのまま明かりで描き出されるのをご覧になった方も多いかと思います。

暗闇が失われ、虫やサンゴが混乱

とかく私たちは、明るい昼間に行動する生き物たちの視点で、この自然界を見てしまいがちですが、本当は暗くなってから動き始める生き物たちが、昼間のものと変わらぬ数で行動し、生き物にとって大切な本能である、次世代に生命を繋ぐ生殖活動をしていることに気づいていない、知らずにいる人が多いと思います。

とかく私たちは、明るい昼間に行動する生き物たちの視点で、この自然界を見てしまいがちですが、本当は暗くなってから動き始める生き物たちが、昼間のものと変わらぬ数で行動し、生き物にとって大切な本能である、次世代に生命を繋ぐ生殖活動をしていることに気づいていない、知らずにいる人が多いと思います。

蜂や蝶のような昆虫が昼間、たくさんの植物たちの受粉を担っていることはよく知られていますが、蛾やコウモリ、他の生き物たちが暗闇の中で同じくたくさんの植物たちの受粉、送粉を行っていることを知っている、気づいている人はとても少ないと思います。

昔私は、石垣島白保集落に面するサンゴの海を埋め立てて造ろうとした、空港建設を止める活動をしたことがあります。

その時出会った、アメリカの海洋学者キャサリン・ミュージックから、「サンゴはね、春三月の満月の夜に一斉に卵子と精子を海中に放出するのよ。その光景は、それは美しい夢のような世界なの……」と教えてもらったことがありました。

ところが今は夜の空が明るくなりすぎて、サンゴたちにはいつが満月なのか解らなくなっている、というのです。

陸上の虫たちも真の暗闇が失われたことで、さまざまな混乱が起きてしまっています。

異常な光景が種の本能を狂わせ、やがて人間も滅びる

私たちの生活圏には、たくさんの「誘蛾灯」が設置されていますが、この人間社会そのものが、虫たちにとっては巨大な「誘蛾灯」化してしまったことで、大量の虫たちを誘き寄せ、本来向かうべき方向を、見失わせてしまっています。

私たちの生活圏には、たくさんの「誘蛾灯」が設置されていますが、この人間社会そのものが、虫たちにとっては巨大な「誘蛾灯」化してしまったことで、大量の虫たちを誘き寄せ、本来向かうべき方向を、見失わせてしまっています。

次世代に生命をつなぐため、暗闇の中で行われる交尾や送粉、といった行為が、今は大きく阻害され、おびただしい数の昆虫の種がこの世から消滅してしまった、と言われます。

少し前から私たち人間社会では、それまでの白熱灯や蛍光灯からLEDの明かりに大きく切り替わってしまい、これまでの光の質とは全く異なってしまいました。特に夕方以後の車のライトの明るすぎる光は、眩しすぎて異常です。

いずれ人類全体の視力はガタ落ちするのではないでしょうか。人間はそれで良いとしても、この地球上から動植物たちの新しい生命、つまり生態系が失われてしまっては、人間も共に滅びていかざるを得ません。

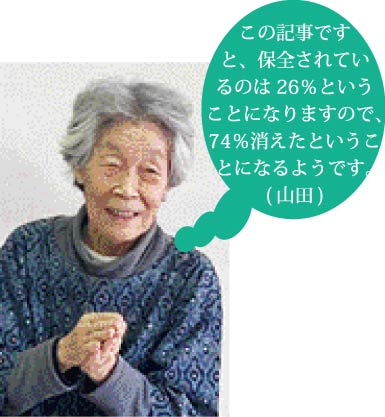

2022年にカナダで行われた「COP15」(国連の生物多様性条約締結国会議)の場で、「地球の生態系30%保全」への努力ということが採択されましたが、それから2年経ち、今年はコロンビアで「COP16」が開催されるとのことです。

その時、どんな数字が私たちの前に示されることになりますか、よく注視していかなければなりません。

征さんは、徹底した現場主義。メディアが報道する内容は自分の目で確かめないと気が済まない性分だとか。これまでに数十カ国へ足を運び、事実を自分の目で確認。ガザへも2回訪れています。

征さんは、徹底した現場主義。メディアが報道する内容は自分の目で確かめないと気が済まない性分だとか。これまでに数十カ国へ足を運び、事実を自分の目で確認。ガザへも2回訪れています。

情報が溢れ錯綜している昨今です。何が事実で何がフェイクか見極める力が必要。征さんのお話は揺るぎがない。判断に迷ったら、征さんの話を思い出してみよう!

山田 征(やまだ せい):東京武蔵野市在住。 4人の娘たちの子育てと共に、農家と直接関わりながら共同購入グループ「かかしの会」を約20年、地元の学校給食に有機農産物他、食材全般を約17年にわたり搬入。 仲間と共にレストラン「みたか・たべもの村」をつくる。反原発運動、沖縄県石垣島白保の空港問題他さまざまな活動を経、現在は、日本国内だけではなく地球規模で設置拡大され続けている風力や太陽光による発電設備の持つ深刻な諸問題についての講演活動を精力的に続けている。1988年4月9日から自動書記によるノートを取り始める。2002年1月より「隠された真実を知るために」のタイトルで、ひと月に1回の小さな勉強会「菜の花の会」を続けている。

DNA情報の利益「基金へ」

DNA情報の利益「基金へ」

生物多様性保全 評価方法は持ち越し

コロンビア・カリで開かれていた国連の生物多様性条約締結国会議(COP16)は2日夜(現地時間2日午前)、議決に必要な定足数を満たさなくなった本会議を「中断」とし、日程を終えた。国政目標の評価や資金に関わる重要議題で合意がもちこされるという異例の結末となった。

COP16「中断」し日程終了

会議は当初1日に閉会予定だったが、交渉が難航する議題が続出。日程を延長し、開始がずれ込んだ本会議は10時間を超えた。会場を離れる締約国が相次ぎ、定足数に達しなくなった。条約事務局によると、改めて再開会合が開かれる見込み。

2年前のCOP15では「生物多様性の損失を止め、反転させる」ことをめざし、2030年までの23項目の国際目標を採択。締約国はそれぞれ国家戦略を提出することになっていた。(中略)

日本の企業にも密接に関わる議題。日本は拠出を強制されない形でも決着をめざしていた。経団連も開会前に「資金拠出は、任意とする」と表明していた。

会議は参加登録者が過去最大の約2万3千人に上った。23年に生物多様性への依存や影響について情報を開示する枠組み「TNFD」が正式に始まって最初のCOPとなり、企業の参加も目立った。TNFDのページによると、日本企業ではすでに世界最多となる130社以上が開示に取り組んでいる。会期中に環境省は、TNFDに2年間で約50万ドル(約7600万円)を拠出することを発表した。

また、国連環境計画などは10月末、国際目標に掲げられた「30年までに陸や川、海のそれぞれ30%以上を保全する」という目標の進み具合を検証した報告書を発表。保全されているのは陸域・内水面で17.6%、海で8.4%だったとした。 2024年11月4日 朝日新聞