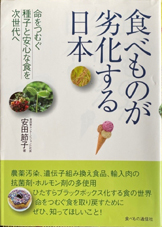

みなさんは「食べものが劣化する日本」著:安田 節子(食べもの通信社)という本を読んだことありますか?この本によると、「農薬汚染、遺伝子組み換え食品、輸入肉の抗菌剤・ホルモン剤の多使用 ひたすらブラックボックス化する食の世界。命をつむぐ食を取り戻すためにぜひ、知ってほしいこと!」と本の帯には、私たちへの警鐘があります。

みなさんは「食べものが劣化する日本」著:安田 節子(食べもの通信社)という本を読んだことありますか?この本によると、「農薬汚染、遺伝子組み換え食品、輸入肉の抗菌剤・ホルモン剤の多使用 ひたすらブラックボックス化する食の世界。命をつむぐ食を取り戻すためにぜひ、知ってほしいこと!」と本の帯には、私たちへの警鐘があります。

[私事ですがひょんなことから、犬を飼うことになりレオと命名しました。この号の発行日には5ヶ月になる。常日頃、食品を買うときには成分表を見るクセが付いてる私。飼い主からの申し送りで、わんこのご飯は「ご飯、鶏の胸肉、いも類、ゆで卵、ときどきレバーね。たまにはドライフードでもいいよ」とのこと。店頭でドライフードを選ぼうとなにげに成分表をみたら、もうみごとに添加物だらけ!で、結局買えずに棚に戻すことに。犬を飼うのは2度目ですが、前のわんこはドライフードオンリー。それで何も問題はなかったんだけど、今回は自分で作ることにした。まぁ、それもいいかなと。たとえ犬でも、なにがしか影響はあるだろうと思ってね。(み)]

そこで今回は、すごく気になっていたゲノム編集と遺伝子組み換えなどの「不自然な食べ物」プラス「添加物」について特集をします。

ゲノム編集と遺伝子組み換えは、生物の遺伝子に変化を加える技術ですが、対象となる遺伝子や、その変化の仕方に違いがあります。

ゲノム編集とは

生物自身が持つ遺伝子に狙って変化を加える技術です。酵素の「はさみ」を使ってDNAを切断し、塩基の欠損や挿入、遺伝子の導入などをします。自然に起こりうる遺伝子の変化を人為的に誘発する点が特徴です

ゲノム編集食品のメリット・デメリットは?

メリット:生き物が本来持っているたくさんの遺伝子の中から食品としては悪い特徴を作ってしまう遺伝子(例えば成長を抑制する遺伝子)を除いてやることでいい食品になる生き物を作り出します。 外来遺伝子を入れずに遺伝子を操作できるのは、ゲノム編集の最大の利点であり、遺伝子組換えとの大きな違いです。

ゲノム編集は、従来の遺伝子組換えと比べて安全に、そして狙った遺伝子を編集できる技術として、農業や水産業で応用が進んでいます。また、遺伝子が要因となる疾患の治療など、さらなる応用が期待されています。

デメリット:ゲノム編集食品については事業者の届け出は任意、食の安全性審査や環境影響評価、表示義務もない現状では、消費者の知らない間に流通してしまう可能性があり、消費者の知る権利、選択できる権利は奪われています。

遺伝子組み換えとは

異なる種の生物が持つ遺伝子を導入する技術です。目的の性質を持つ遺伝子を他の生物から導入し、その遺伝子の働きを利用します。狙った場所に入れることはできません。

遺伝子組換えのメリット・デメリットは?

メリット:農作業の省力・低コスト化を実現 。低農薬・高機能な食品を摂ることができる 。世界的な飢餓の解消や環境保全につながる。

デメリット:遺伝子組換え植物の花粉が飛散し、その他の野生種との交雑が起こる ことで、遺伝子が流動するおそれがあります。 遺伝子汚染による生態系への影響は未知数であり、雑草と交雑した場合に生じるスーパー雑草などが例として挙げられます。 耐性の強い外来種が在来種に打ち勝ってしまうように、外来遺伝子が拡散することの危険性もまた不透明です。

安田さんは著書の中で「『奇形種』を食品にすべきではない。開発者は消費者利益をうたいます。しかし、ゲノム編集によって作られた黒ずまないマッシュルームを消費者は歓迎するでしょうか。このマッシュルームは空気との接触で黒ずませる、酸化の原因となる酵素「ポリフェノール」を生成する遺伝子を欠損させています。」と述べています。さらに開発者側は「ゲノム編集された食品を検査しても、ごく短いDNA配列の欠損のために検出が不可能だから表示は不要』と主張しています。しかし、表示を義務づけたEUでは、現在検知は十分可能とされています」と続いています。

遺伝子組み換えに関して、「ニワトリやウナギの遺伝子をイネに」というショッキングな見出しに続く文には「日本では、2018年に入って動物の遺伝子を使った遺伝子組み換えイネの野外栽培実験が申請されています。ニワトリの遺伝子を組み込んで、血圧降下の効果があるとされるタンパク質をイネの胚芽の中に作り出すことをねらった遺伝子組み換えイネです。ゲノム編集も遺伝子組み換え技術と同様に、基本特許はすでにモンサントやデュポンが独占しています。日本が特許戦争に遅れて乗り込んでも、敗退することは目に見えています。何より消費者は、遺伝子組み換え食品を食べたくないのです。」と言います。まったく不自然で、食べものがますます劣化していくことがとても気になります。

そしてさらに気になる食品添加物

食品添加物には、食品の形を作ったり味を良くしたり風味を出したり長期保存ができるというメリットがあります。 作ったものをすぐ食べるということが難しい現代にとって、大変なメリットに。

食品添加物には、食品の形を作ったり味を良くしたり風味を出したり長期保存ができるというメリットがあります。 作ったものをすぐ食べるということが難しい現代にとって、大変なメリットに。

デメリットは、微量であっても体に良くない成分を使っていることが多いということ。

安田さんは「人工甘味料は『人工の化学物質』」と言い切ります。その内容は「アステルパーム、サッカリンナトリウム、スクラロース、アセスルファムカリウム、キシリトールなどがあります。アステルパームの甘味料は砂糖の約200倍。サッカリンナトリウムは500倍です。(中略)人口甘味料は不純物や体内での分解物の作用などもハッキリ分からない場合が多いのです。

ちなみに、自然食品である砂糖も摂りすぎは禁物です。砂糖には麻薬のように習慣性があります。ひいては肥満や糖尿病だけでなく、うつ病や骨粗鬆症の原因になります。人工甘味料はもとより、砂糖もできるだけ控えましょう。」とあります。また、魔法の食品添加物「リン酸塩」にご用心、と始まり「ほとんどの加工食品に添加されている」といいます。「たとえば、⊿ジュース、清涼飲料水:変色変質・にごり防止、酸味料として。⊿炭酸飲料:炭酸ガスの安定化、合成ビタミンCの分解防止。

⊿うどん、中華めん:柔らかさ、弾力性、風味、色合いを出す「かんすい」として。

⊿漬け物:あく抜き、つや出し、低塩漬け物の変色変質防止、PH 調整

⊿ソフトクリーム:固さの調整、気泡の保持

⊿魚肉すり身、ソーセージ、ハムなど畜肉製品:結着、変色変質防止、弾力性、保水性向上(かまぼこ、ちくわ、さつま揚げ、魚肉ソーセージなど練り製品の多くは、リン酸塩入りや輸入冷凍魚肉すり身を使用)このリン酸塩は、使用基準がなく、いくらでも使えるのです。これらの食品に使用されるリン酸塩によって、身体はミネラル不足になります。リン酸塩は体内に入ると、ミネラルと結合し、結合体は吸収されず、ミネラルと共に排出されるからです。

安田さんの本の最終章は「食料主権の確立が私たちの生命と環境を守る」で締めくくられています。

「山が荒れはてて洪水起きやすく 日本の食は米国にじわじわ握られていき、いま最終仕上げの局面を迎えているのです。

輸入食料はアフラトキシン汚染、高い農薬残留、ホルモン剤、遺伝子組み換えなどの問題を抱えており、私たちに健康リスクをもたらします。目先の経済効率の追求で、林業や農業が衰退し、山が荒れ、耕作放棄地が増えたため、ゲリラ豪雨に耐えられず、洪水が起きやすくなっています。全国に広がる獣害もそうです。国内をこのような状況にして、私たちの食べ物は海外で作ったものでいいのでしょうか。」

買い物は自分の意思決定の場。食はみらいを作ることにつながります。よ〜く考えて購入したいですね。