発がん性などが疑われ国際条約で製造や取引が禁止・制限されている有機フッ素化合物(PFAS=ピーファス)が全国の地下水や水道水などから高濃度で検出されている問題は、各地で住民が自主血液検査に乗り出すなど、波紋が広がり始めています。問題を放置してきた行政や排出源の責任を問う声も相次いでいるのが現状です。

公害といえばすぐに脳裏に浮かぶのが「水俣病」「イタイイタイ病」「四日市ぜんそく」などが挙げられますが、公害には、以下の7つの種類があります。

大気汚染:工場・自動車から出る排出ガスなどによる空気の汚れ

水質汚濁:工場から出る排水などによる川などの汚れ

土壌汚染:工場から漏れた有害物質などによる土の汚れ

騒 音:工場・自動車・鉄道などによる音

振 動:工場・自動車・鉄道などによる地面の揺れ

地盤沈下:地下水の汲み上げにより地面が沈むこと

悪 臭:工場などから出るいやなにおい

PFAS問題は「水質汚濁」と「土壌汚染」が当てはまりそう。

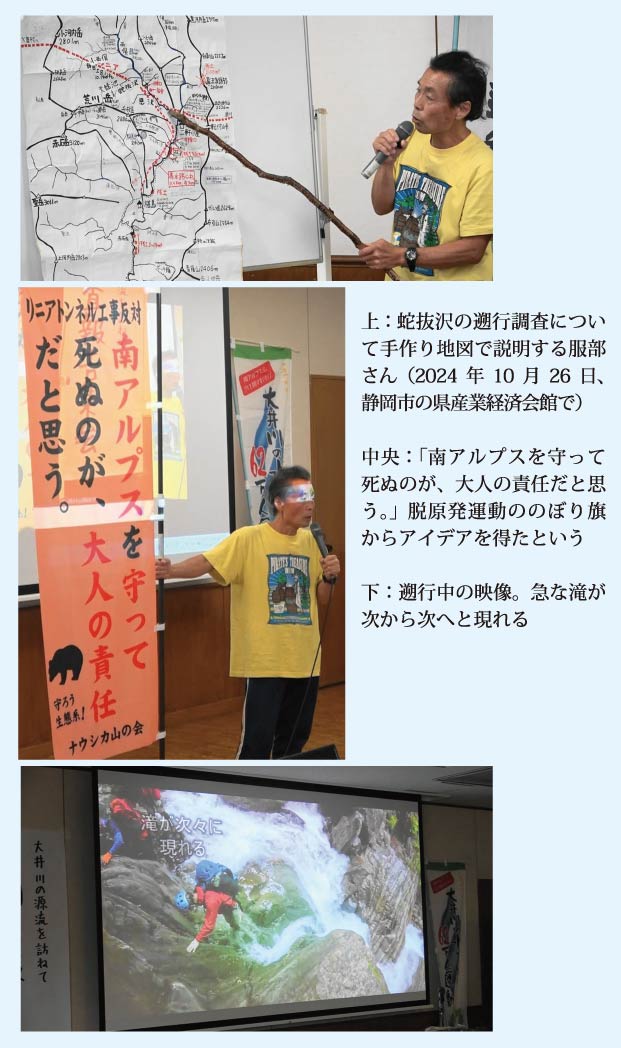

汚染に揺れる航空産業の町

名古屋市の北に隣接する豊山町は、ビジネスジェットやプライベートジェット運行の拠点となる愛知県営名古屋空港や、三菱重工の小牧南工場などを擁する航空産業の町。その豊山町も水道水の汚染問題に揺れている。町内を流れる地下水や河川からひいた水道水から、国が安全性の目安として定めた値(暫定基準値)を大幅に上回る濃度のPFASが相次いで検出されているため。各務原市には航空自

衛隊 岐阜基地がある。「消火訓練で泡消化剤を使用していた」という証言

も得られており、水質・土壌汚染につながった可能性が高い。が、防衛省によると2024年9月末までに、陸上自衛隊と航空自衛隊の保有するPFOS含有泡消火薬剤の処理を完了したとのこと。しかし、水源を汚染され、各務原市も水道水が国の定める暫定基準を大きく上回っている。この事実を行政は3年間も公表しなかったため、市民は無防備で対策を取ることができなかった。

得体の知れないこのPFASは、何千種類ある有機フッ素化合物の総称で、腎臓がんや精巣がん、乳がん、妊娠高血圧症、異質異常症、潰瘍性大腸炎、免疫力低下、低出生体重児などとの因果関係が疑われている。

体内から数十年間、排泄されず

これまでの研究で特に毒性が強いと認められたPFOS(ピーフォス)、PFOA(ピーフォア)、PFHxS(ピーエフヘクスエス)の3つは、有害な化学物質を規制する「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」で、製造や使用が禁止または厳しく制限されている。他のPFASについても、人への重大な影響が懸念されるため、欧州連合(EU)がPFAS全体を禁止する方向で検討を急ぐなど、欧米で規制強化や対策が進んでいる。

問題は、PFASが化学的に極めて安定した構造を持つ点。このため、製造や使用を禁止しても、工場などからすでに排出されたPFASが、分解されずに河川や地下水、土壌に滞留。水道水や農水産物を汚染し続けるとともに、それらを摂取した人の健康を脅かしている。PFASは体内で代謝されないため、一度摂取すると、最長数十年、体内に留まるとの調査結果が報告されている。

そこで重要なのが、血液検査

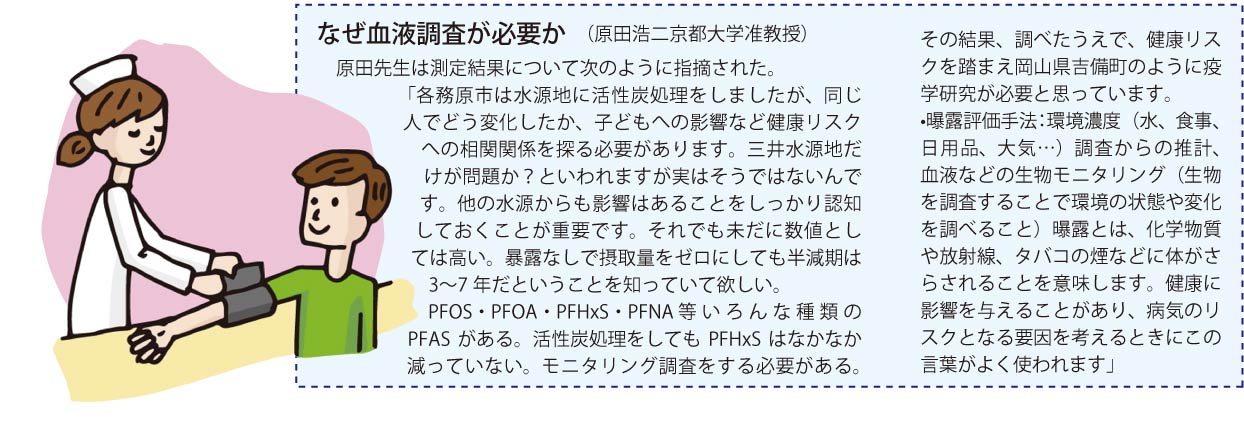

各務原市では、一昨年と、昨年「市民の会」がみどり病院と共同で希望者を対象に血液検査を実施。その検査結果の記者発表時に、にらめっこも取材をさせてもらった。

「岐阜県各務原市の三井(みい)水源地(同市三井東町)の地下水から発がん性が指摘される有機フッ素化合物(PFAS)が検出された問題で、県民主医療機関連合会(岐阜民医連)は17日、昨年実施した子どもの血液検査の結果を公表した。三井水源地から水道水を得ている家庭の子どもの約8割で、PFASの血中濃度が米国の指標を上回った。

「岐阜県各務原市の三井(みい)水源地(同市三井東町)の地下水から発がん性が指摘される有機フッ素化合物(PFAS)が検出された問題で、県民主医療機関連合会(岐阜民医連)は17日、昨年実施した子どもの血液検査の結果を公表した。三井水源地から水道水を得ている家庭の子どもの約8割で、PFASの血中濃度が米国の指標を上回った。

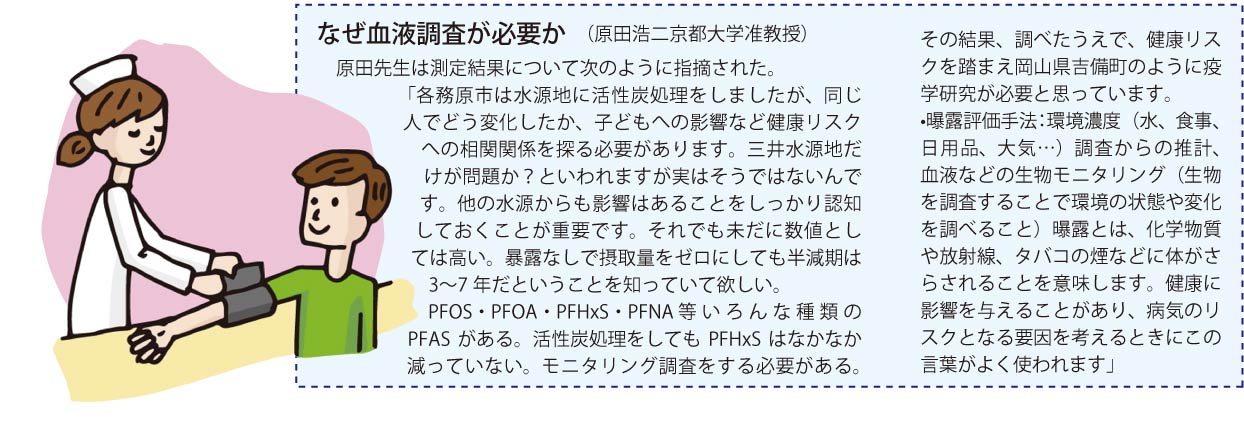

検査は昨年11月、岐阜民医連が1~17歳の20人に実施し、京都大の原田浩二准教授=環境衛生学=が分析。三井水源地の子どもは14人中11人が米国指標の血液1ミリリットルあたり20ナノグラムを超え、各務原市内の別の水源地や市外の6人はいずれも指標を下回った。原田准教授は『水道水からの摂取があったのは確実』と指摘した。

今回は2023年10月に調べた成人83人への再検査も実施し、その結果も公表。前回の結果と比べて血中濃度に目立った変化は見られなかった。原田准教授は『PFASの半減期は3~5年とされるが、これは摂取をゼロにした想定での年数。水道水から検出が続いている状況では数字は落ちにくい』とし、長期のモニタリングの必要性を訴えた市は今回の結果を把握していないとして『提供があれば参考にさせていただく』とコメント。公費でのPFAS検査に関しては『市単独で行う予定はない』とした」(血液検査発表の翌日の中日新聞朝刊)

◆公費で検査実施の自治体「知ることで不安解消」

自治体による血液検査を巡っては、水道水から高濃度のPFASが検出された岡山県吉備中央町が、全国初の公費による血液検査の実施を決定した。町の専門家委員会の提言でも、環境省の専門家会議と同様に住民の精神面への懸念が示されていたが、町は「知ることによって不安が解消されることもある」と判断した。

かたや環境省が自治体向けに示している対応手引の修正案を、東京新聞が独自に入手。住民の血液検査について「かえって不安が増す可能性がある」と、自治体による検査に否定的な考えが新たに盛り込まれている。人体への影響を調べる血液検査は汚染地域特定にも役立つとされ、住民の要望も強い。環境省の方針は批判を招きそうだ。各務原市の対応は環境省の方針と同様「不安をあおりかねない」として血液検査はしない方針。(東京新聞)

2025年2月17日

みどり病院 松井院長

昨年一月16名の相談があった。腎がん、甲状腺、脂質異常、等の相関は分からない。慢性甲状腺腫瘍疑いが2名おられ専門医を紹介した。橋本病(慢性甲状腺炎)、腎がん、潰瘍性大腸炎はなかった。ピーファスは10年20年単位で経過観察していかなければならない。

民医連として今後どうするのか:土井事務局長

市民団体と一緒に131名の 血液検査を実施した。水道水による長期摂取された方々です。特に気になるのは三井水源の子ども、14名中11名が20ナノグラムを超えていたこと。公費負担の検査が必要であることを改めて要望をしていく。健康へリスクの影響のない米国並みの4ng/lにしたい。

Q:PFHxSが高い要因は?

A:原田/地下水に浸透しやすい性質だから。

Q:血液検査ですが、何年くらい続けると経過観察と言える?

A:原田/数値の高い人は数値が下がるまでは今後しっかり毎年、もしくは数年単位で検査していく必要があります。

Q:それで相関関係は証明できるか?

A:原田/なかなか特定しにくいですが、問題は

残ります。

Q:市民団体/数値がさがっていけば、安心してしまう人がほとんど。

Q:市民団体/数値がさがっていけば、安心してしまう人がほとんど。

A:原田/高止まりしているが、しっかり対策をとる必要があります。今明らかになっていないだけで、今後の問題としてしっかり見ていき、保健、医療関係で調査、住民に説明する必要もあります。

Q:各務原で血液検査をしないのはなぜか。

A:民医連/知見がない、という理由からです。知見がないからこそ、調査をする必要がある。知見は今後我々が作っていくことになると思う。血液検査が吉備町のように公費で検査し、調査する必要性を感じている。

Q:学校の浄水器。こどものリスクがあるのか。

A:原田/受け取る側より給水する側の基準を厳しくする必要がある。50ng/lを下回ることが必要。しっかり下回ること。ただ下回ったからといってそのままでいいとは限らない。その間、どう対応していくのかが大事。子どもならではのリスクですが、日本では、生まれて来ることどもの発達が遅れていく、免疫量にも影響が出ている。

Q:岐阜市民/基地の周りに住んでいないから大丈夫、ではなく、身のまわりにいっぱいあるPFAS、焼却されたらどうなるのか?

A:原田:日用品にはまだいっぱいあります。メーカー側もPFASフリーが必要となってきている。焼却ですが、有機フッ素ですから、しっかり高温で燃焼させれば分解されます。

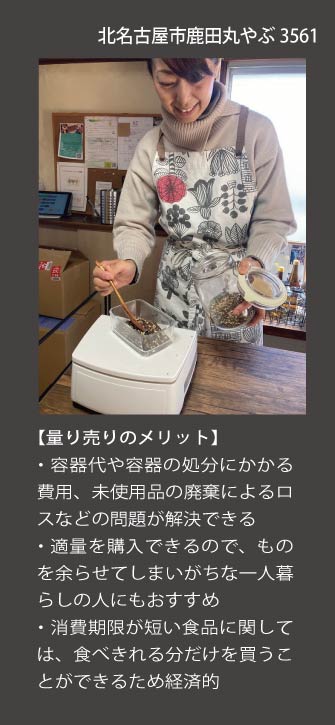

参考:こどもエコクラブ・味の素株式会社

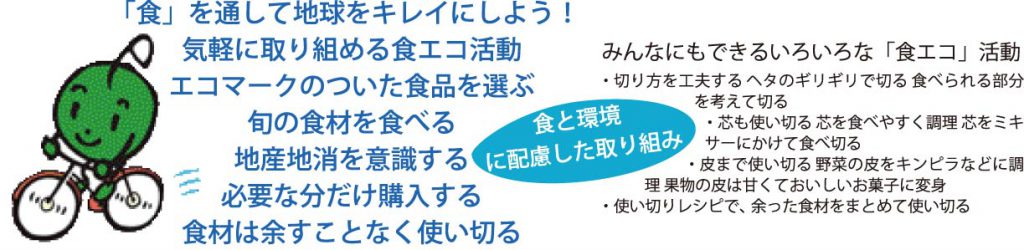

参考:こどもエコクラブ・味の素株式会社 食品ロスを出すことは、食べ物を無駄にするだけでなく、運搬や焼却時に大量の二酸化炭素を排出することに繋がっています。 UNEP Food Waste Index Report 2021によると、世界の温室効果ガス排出量のうち8〜10%が、食べ物の運搬や焼却など食品ロスに関連のあるものから発生していると推定されています。

食品ロスを出すことは、食べ物を無駄にするだけでなく、運搬や焼却時に大量の二酸化炭素を排出することに繋がっています。 UNEP Food Waste Index Report 2021によると、世界の温室効果ガス排出量のうち8〜10%が、食べ物の運搬や焼却など食品ロスに関連のあるものから発生していると推定されています。

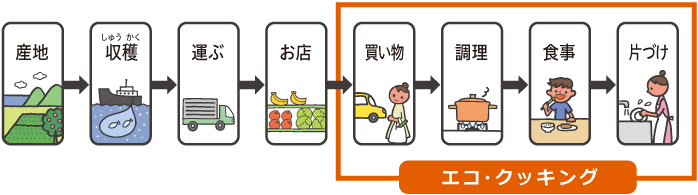

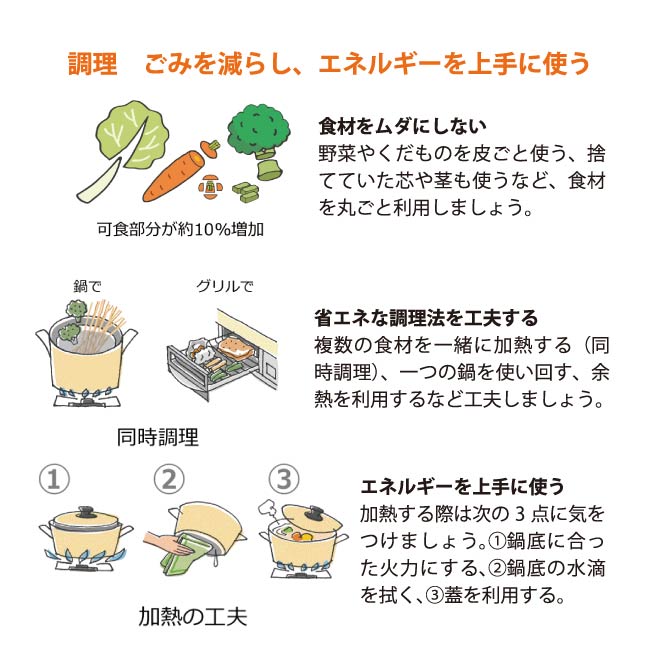

産地で収穫された食べものは上の図のような流れをたどります。生産から片づけまでのすべてのプロセスで資源やエネルギーが使われています。エコ・クッキングでは、私たちが直接かかわることができる、買い物、調理、食事、片づけの場面で、環境に配慮した工夫をすることです。

産地で収穫された食べものは上の図のような流れをたどります。生産から片づけまでのすべてのプロセスで資源やエネルギーが使われています。エコ・クッキングでは、私たちが直接かかわることができる、買い物、調理、食事、片づけの場面で、環境に配慮した工夫をすることです。 買い物をするとき、産地に思いを馳せてみたこと、ありますか?どのように育てられた(作られた)食べものなのか想像してみると、そこにはいくつも の問題が見えてきます。今回はフェアトレードについて少し考えてみます。

買い物をするとき、産地に思いを馳せてみたこと、ありますか?どのように育てられた(作られた)食べものなのか想像してみると、そこにはいくつも の問題が見えてきます。今回はフェアトレードについて少し考えてみます。

.jpg)