投稿者「にらめっこ高阪」のアーカイブ

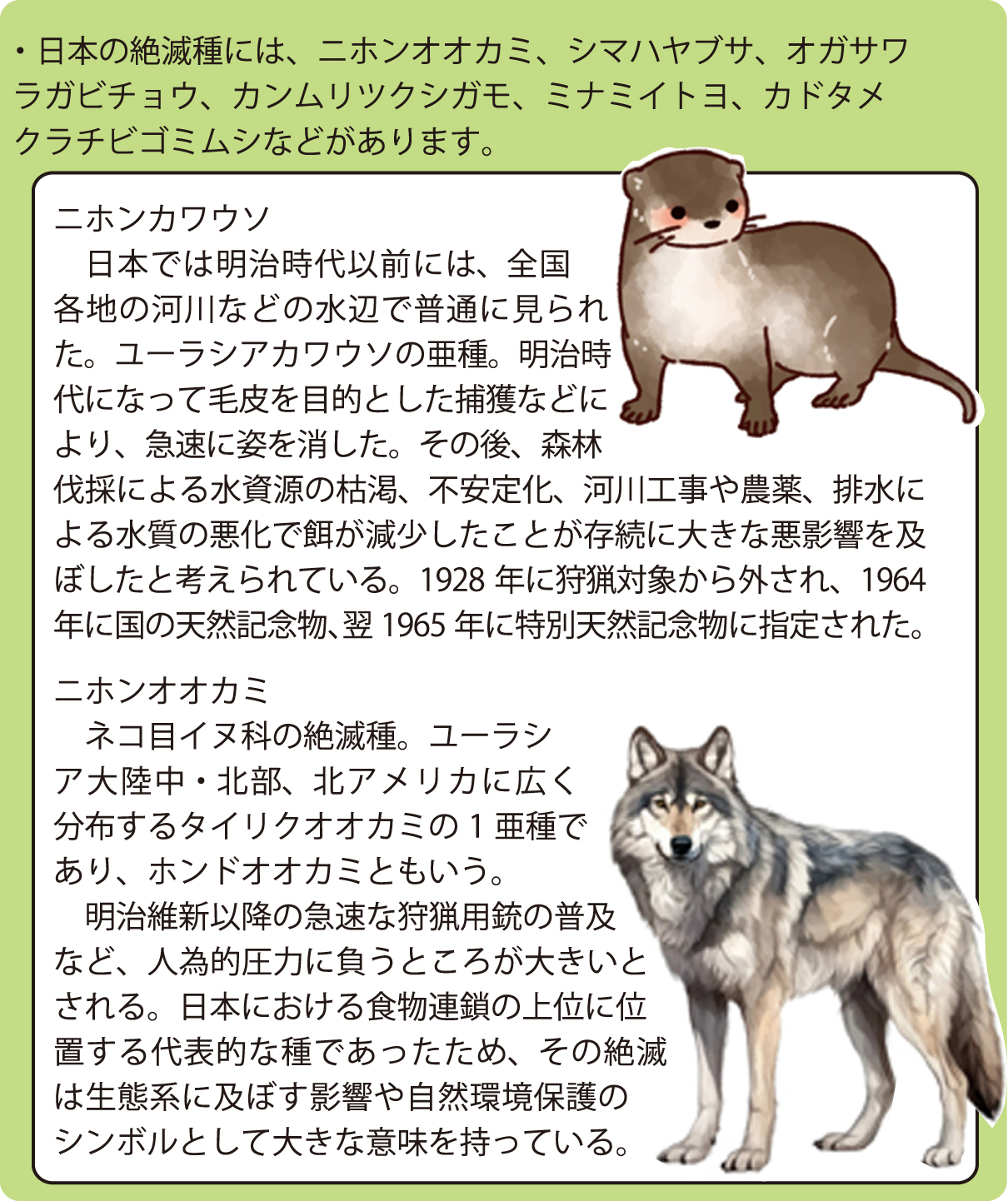

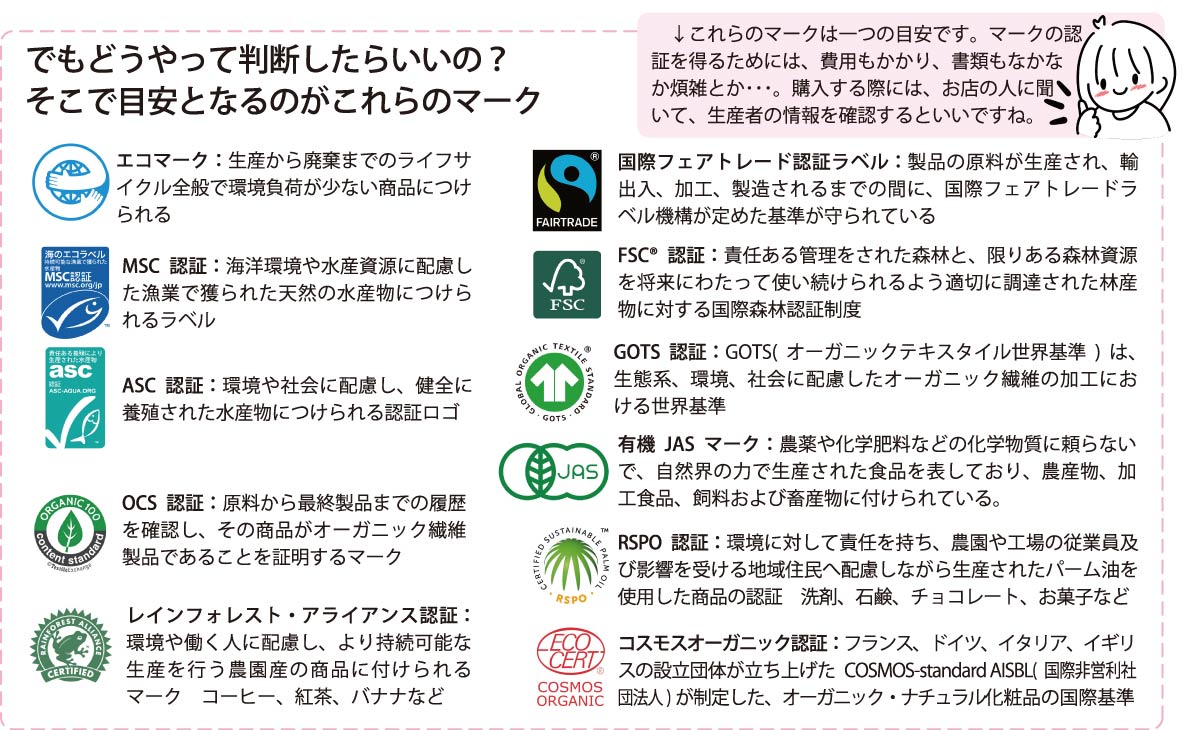

vol.226 エシカル ライフって?

エシカルってどういう意味?

エシカルってどういう意味?

「エシカル」とは、英語で「倫理的な」という意味。英語の形容詞・ethical を、そのままカタカナに置き換えた言葉です。 次ページの「エシカル消費」は直訳すると「倫理的な消費」。つまり「安くて良いモノ」や「自分にとってどれくらい得か」といった基準だけで 選ぶことではなく、より広い視野で、「人や社会、地域、環境などに優しいモノ」を購入する消費行動やライフスタイルを指しています。 自分以外の他者や地域社会、自然環境などを思いやる、「思いやり消費」、「応援消費」とも言えます。

サステナブルとの違いは?

エシカルもサステナブルも、人や社会、地域、環境がより良い状態になることを目指すという点では共通しています。サステナブルはより良い状態そのものを、エシカルは一人ひとりの内にある倫理観や道徳心を指します 。 一人ひとりがエシカルな行動をとることが、サステナブルな社会の実現につながります。

SDGsとの違いは何ですか?

サステナブルな社会を実現するための具体的な目標がSDGsであり、これらを実現するための企業や個人の行動規範となるのがエシカルといえます。サステナブル(sustainable)とは、「支持できる」「持続できる」「耐えうる」という意味を持つ形容詞。 たとえば sustainable development と書くと「持続可能な開発」という意味になります。

エシカルな暮らしの具体例

たとえば、フェアトレード商品(発展途上国の生産者を公正な取引で支援する商品)を買う。リサイクルや節電を心がける:リサイクルは、資源の有効活用につながり、節電は、地球温暖化の防止につながります。 地域の商店を利用する:地域経済の活性化につながります。

エシカル消費につながる行動は、モノを買うだけではなく、「マイバッグを持参する」ことや、「食べ残しを減らす」など、私たちの身近な ところに様々あります。

エシカルな食事とはどんなものですか?

エシカルな食事とはどんなものですか?

エシカル食品とは、地球環境や動物に負荷をかけずに生産された食品のことです。 地球温暖化を始めとする環境問題が強く問題視されるようになった昨今では、食品が生産されるまでに環境にかかる負荷を減らそうという考え方が浸透してきました。 そのため、環境や動物に配慮されたエシカル食品への注目度も増えてきています。(朝日新聞「さざえさんをさがして」心臓移植にカンカン ガクガク。 カツオが悩ましい表情で、動物実験をイメージしてしまう)

日本人が本来食べるべき食事は?

本来、日本人の食事は野菜、魚介、豆腐や納豆などの発酵食品といった低脂肪・低カロリーのものが多く、さらに様々な健康効果が謳われるみそ汁や緑茶も摂取するのが特長です。 昭和中期まではそのような食事が多く見られましたが、平成が近づくと我が国の食卓は大きく変わっていきます。

エシカルに生きるとはどういうことでしょうか?

エシカルに生きるとはどういうことでしょうか?

一般社団法人エシカル協会からエシカルは「エいきょうを シっかりと カんがえル」と提唱しています。 具体的には、人や社会、地球環境に配慮することだと認識しています。 自分が買うもの、口にするもの、体験するもの… エシカルとは生きる全てに関わってくるワードでもあります。

和食は世界が注目するユネスコの無形文化遺産

和食は世界が注目するユネスコの無形文化遺産

日本の伝統的な食文化である「和食」が、ユネスコの無形文化遺産に登録されていることをご存知でしょうか。自然を尊ぶという日本人の気質に基づいた食に関する習わしを「和食:日本人の伝統的な食文化」と題し、2013年12月に登録が決定。それは、世界からヘルシーで栄養バランスに優れているという評価を受けている証と言えます。

近年、共働きや一人暮らしといったライフスタイルの多様化、身近なコンビニエンスストアやスーパーで弁当や総菜が手軽に購入できるといった環境変化から、伝統食をふんだんに使いながら家で毎日料理をするといった習慣が激減していきました。それが和食文化を衰退させることにつながった…。そして、魚介や発酵食品の摂取が減り、食卓に肉類、油脂類が増えると生活習慣病などのリスクも高まってきます。

健康長寿を伸ばすために、私たち日本人も自分たちの国の伝統的な和文化にもう一度着目したいところです。

日本の伝統食を見直そう

食生活の欧米化が進み、日本の食卓もすっかり肉類の豊富なメニューが当たり前となりました。その一方で、和食をはじめ伝統食は、栄養価が優れているなどの点でむしろ海外から注目されています。今回はそんな伝統食の良さを探ってみましょう。

毎日食べても飽きないバリエーション豊かな健康食

日本の伝統食の魅力は、栄養バランスに優れていること。それは先にご紹介したユネスコをはじめとする様々な国際機関からも評価されている点です。そのうえ主食であるご飯とおかずを交互に口に運ぶことから、たんぱく質と脂肪の過剰な摂取も防ぐ食スタイルとなっています。主食のない国ではこうはいきません。カロリーの高い肉類中心の、高脂肪・高カロリーの食生活が習慣となってしまうわけです。そういうところからも、いわゆる「一汁三菜」の和食は、健康面で理にかなったものと言えるのです。油を多く摂取する欧米型の食事に比べて低脂肪・低カロリーの食材が多いのに、毎日食べても飽きないのはなぜでしょう。

それは、例えば大豆という一つの食材から、みそや豆腐、納豆、醤油など多彩なバリエーションが生まれていることが挙げられます。これは食に関する日本人の英知にほかなりません。日本には稲作に最適な自然環境があり、また四方を海に囲まれた島国だったことが幸いしていたとも言え ます。その土地の気候や風土に合った食事をとる習慣が代々受け継がれ、健康的な「和食」が育まれていったのでしょう。この恵みを私たちは大切にしなくてはなりません。

それは、例えば大豆という一つの食材から、みそや豆腐、納豆、醤油など多彩なバリエーションが生まれていることが挙げられます。これは食に関する日本人の英知にほかなりません。日本には稲作に最適な自然環境があり、また四方を海に囲まれた島国だったことが幸いしていたとも言え ます。その土地の気候や風土に合った食事をとる習慣が代々受け継がれ、健康的な「和食」が育まれていったのでしょう。この恵みを私たちは大切にしなくてはなりません。

それぞれに大自然がくれた健やかなヘルシー効果あり

日本は世界有数の発酵大国。しかも動物性ではなく大豆など植物性のものが多いことも嬉しいポイントです。発酵食品には、免疫力の向上、体内の酸化防止などの効果が期待でき、保存性が高いことも大きなメリットと言えます。そして、みそや豆腐、納豆、醤油などの主な原料である大豆は、「畑の肉」と言われるほど栄養価が高いのが魅力。9種類の必須アミノ酸を含み、低カロリーなので安心して摂取することができます。

アミノ酸には、米のたんぱく質には少ないリジンやスオレニンも含まれて、ご飯とみそ汁の組み合わせでたんぱく質を効率良く摂ることができるというわけ。

海藻類では、みそ汁の具に使われるワカメに、高血圧の防止や血中コレステロール値の低下、排せつ促進などの効果があると言われます。そして髪や皮膚を健やかに保つヨウ素も含まれています。昆布はミネラルが豊富で、こちらも高血圧予防に加えて骨粗しょう症対策にも効果があります。海苔も同様。カリウムは高血圧予防につながるうえ、抗酸化作用のあるカテキンも含んでいます。

海藻類では、みそ汁の具に使われるワカメに、高血圧の防止や血中コレステロール値の低下、排せつ促進などの効果があると言われます。そして髪や皮膚を健やかに保つヨウ素も含まれています。昆布はミネラルが豊富で、こちらも高血圧予防に加えて骨粗しょう症対策にも効果があります。海苔も同様。カリウムは高血圧予防につながるうえ、抗酸化作用のあるカテキンも含んでいます。

梅干しはどうでしょう。胃腸の動きを整えたり疲労回復に役立ったりと体が喜ぶ効果がいろいろ挙げられます。そして、日本の伝統食を支えるのはお茶文化。緑茶に含まれるポリフェノールは、老化や動脈硬化、脳卒中、心筋梗塞、ガンなどのリスクを高める活性酸素の発生を抑え、カテキンやビタミン類も含んでいます。そして、ポリフェノールには血糖値を下げる効果もあるようです。

このように日本の伝統食は、健康な暮らしをサポートする魅力がたっぷり。地産の新鮮な食材を使って自分の手で料理すれば、なおさら伝統食をいただく楽しみがふくらむはずです。

参・イエタンコラムより

vol.226 エシカル消費のススメ

「エシカル消費」とは?

「エシカル消費」とは?

「エシカル消費」という考え方は、「より安い」を見直して「より良い」を選ぶこと。これを知っておくと、地球や社会に配慮した暮らしを積極的に実践することができます。

チョコレート1箱を購入する場合を例に考えてみましょう。

重視するのは「価格が安い」「おいしい」の2つでしょう。自分の好みに合う味で、価格が手ごろな商品を選択する。その他の判断基準としては、「ポリフェノールが多い」「糖質が少ない」のような健康への配慮や、「パッケージがかわいい」といった付加価値を重視する人も。エシカル消費では、このような今までの基準に加えて、「人・環境・社会にやさしい商品か?」を考えます。

チョコレートの主原料であるカカオは、アフリカのコートジボワール、ガーナ、東南アジアのインドネシア、南米のブラジル、エクアドルなど。2000年代に入り一部の開発途上国のカカオ農園では、子どもたちが学校に行くかわりにカカオ農園で働いているという報告がされ問題となりました。

チョコレートの主原料であるカカオは、アフリカのコートジボワール、ガーナ、東南アジアのインドネシア、南米のブラジル、エクアドルなど。2000年代に入り一部の開発途上国のカカオ農園では、子どもたちが学校に行くかわりにカカオ農園で働いているという報告がされ問題となりました。

こうした生産地では農園で過剰な農薬使用や森林伐採で環境破壊が進行していることもあります。こうした実態はなぜ起きているのかといえば、「カカオを安く調達するため」です。つまり、より安い商品を選ぶという一人ひとりの行動が、巡り巡って子どもの人権問題や環境破壊の原因になっている可能性があるのです。

ただし「安い」「おいしい」チョコレートを選ぶのはダメというわけではありません。より安くておいしくて、自分が欲しいと感じるチョコレートを買うのは消費者の権利です。それを前提に、商品選びの基準にエシカルな 視点をプラスしてみる、といったスタンスで、自分の生活にエシカル消費を取り入れていくことが望まれます。

できることからはじめよう!

まず、私たちが常に消費している物やサービスの生産背景を知ること。そこには児童労働などがなく、公正な取り引きが行なわれている物や、環境負荷の低い物を買うという行動を取ること。それ自体が社会問題の解決への貢献なのです。

以下は茨城県取手市の取り組み、私たちも見習いたいですね。

エシカル消費の行動例

・マイバックを携帯する

・地元の産品を購入する

・被災地の商品を購入する

・食べ残しを減らす

・マイボトルを持ち歩く

・商品棚の手前から「手前取り」

・省エネや節電につながる行動を実践する

vol.226 その水道水、だいじょうぶ?Part-6

各務原市の対策。「中期的水質改善対策では、全国的な水道水質に対する意識の高まりから、今後の水質基準の動向としてPFOSおよびPFOAの水質基準への格上げやPFNAなどの追加に備え、令和8年度中の運用開始を目標に、三井水源地において新たな浄水処理施設を整備します。

各務原市の対策。「中期的水質改善対策では、全国的な水道水質に対する意識の高まりから、今後の水質基準の動向としてPFOSおよびPFOAの水質基準への格上げやPFNAなどの追加に備え、令和8年度中の運用開始を目標に、三井水源地において新たな浄水処理施設を整備します。

令和6年12月には、各務原市水質改善対策委員会からの答申を受け、三井水源地に「イオン交換樹脂を用いたPFAS除去設備」を新設することに決定しました。

令和7年2月 整備に向けた詳細設計に着手。三井水源地に新たな浄水処理設備を導入することに伴い、水道事業認可の変更申請図書の作成および新たな浄水処理施設の詳細設計に着手」と、各務原市の公式ウェブサイトに明記してありました。が、今まで知らずに口にしていた住民の健康影響とその不安は計り知れず・・・せめて血液検査を公費で行って欲しいですね。「不安を煽ることになる」と市長は言いましたが、健康への影響をしっかり把握しておくことで、自身の健康への対策をとることにつながります。そこで今号は、永遠の化学物質の健康影響について調べてみました。実態を知り、冷静に判断することで、対策を講じることにつながれば幸いです。

令和7年2月 整備に向けた詳細設計に着手。三井水源地に新たな浄水処理設備を導入することに伴い、水道事業認可の変更申請図書の作成および新たな浄水処理施設の詳細設計に着手」と、各務原市の公式ウェブサイトに明記してありました。が、今まで知らずに口にしていた住民の健康影響とその不安は計り知れず・・・せめて血液検査を公費で行って欲しいですね。「不安を煽ることになる」と市長は言いましたが、健康への影響をしっかり把握しておくことで、自身の健康への対策をとることにつながります。そこで今号は、永遠の化学物質の健康影響について調べてみました。実態を知り、冷静に判断することで、対策を講じることにつながれば幸いです。

一度体内に取り込まれたPFASはどうなる?

PFAS(有機フッ素化合物)のうち、一部の化学物質は人体に影響を与える可能性が示唆されており、日本を含めた世界各国で製造・使用・輸出入が制限されています。

一度環境中に放出されたPFASが半永続的に残留する性質も問題視され、特にEUなどでは厳しい規制が検討されています。

このような背景から、体内にPFASを取り込んだ場合の健康への影響について気になる方もいるでしょう。

人体に影響を及ぼす可能性のあるPFAS

一部のPFASは人体や生物に影響を及ぼす可能性があり、POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約)によって製造・使用・輸出入が原則禁止されています。

日本もPOPs条約の加盟国であり、国内では化審法(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律)によって特定の化学物質を規制しています。

現在の化審法では、以下の3つの化学物質は原則として製造・使用・輸出入が制限されています。

・PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)

・PFOA(ペルフルオロオクタン酸)

・PFHxS(ペルフルオロヘキサンスルホン酸)

PFASの曝露は全世界で発生している

PFASの特性である難分解性・高蓄積性・長距離移動性により、日本を含めた世界各国でPFASの曝露が発生しています。

日本国内の事例では、複数の都道府県で河川水や地下水を調査したところ、国の定める水道水の暫定目標値(50 ng/L以下)を上回る量のPFOSおよびPFOAが検出されたという報道があります。

水道水は浄水場を経由するとはいえ、河川の近隣の配管を通ったり、地下水を井戸から汲んで使用する際にPFAS曝露が起こる可能性は考えられます。

また、スウェーデン・ストックホルム大学の研究者たちは、2022年8月2日付で学術誌『Environmental Science & Technology』に発表した論文で「PFASは大気全体に広がり、汚染されていない場所はない」とする証拠を示しました。さらに、アメリカの非営利団体・EWG(Environmental Working Group)が野生動物からPFASが検出された過去5年間の研究論文125本を集めて分析したところ、研究対象となった動物、鳥、魚の全てからPFASが検出されたデータもあります。

PFASの曝露経路

PFASの曝露経路

・消防活動

・PFASを使用する化学工場での勤務

・食料品・飲料水の摂取

・土壌・大気

・PFASを含む製品から出るほこり、繊維の吸引

・PFASを含む製品の使用

・PFASを含む包装紙で包まれた製品の使用

身近な生活の様々な場面に曝露経路があるため、知らないうちに体内に入っている可能性は十分にあります。また、一般的な日常生活の中にも曝露経路がある以上、PFASを完全に取り込まないようにする対策は現実的ではありません。

PFASはヒトの体内に残留している?

PFASの曝露経路は無数にあり、世界中例外なくほぼ全ての人間が影響を受けている可能性があります。

そのため、仮に血液検査を行った場合、大半の人から微量のPFOS、PFOAが検出される可能性が考えられます。ただし、現状の研究データでは健康に影響を及ぼす曝露量・血中濃度については明らかになっていないため、血液検査の結果だけで健康に対する影響を把握することは難しくなっています。

体内のPFASが及ぼす健康への影響

多くの研究では、健康への影響が懸念される一部のPFASが体内に蓄積され続けることで、ヒトの体に何らかの変化が表れると予測されています。

ただし、PFAS曝露が直接的な原因と判断された健康被害は日本では確認されておらず、現在各国で研究が進んでいる段階です。

なお、IARC(国際がん研究機関)によれば、PFOAは「グループ1(ヒトに対して発がん性がある)」、PFOSは「グループ2B(ヒトに対して発がん性がある可能性がある)」に分類されています。

また、EUもPFOAを「発がん性区分2(ヒトに対する発がん性が疑われる)」に分類しています。

仮に体内からPFOSやPFOAが検出されてもすぐに病気になるリスクは低いですが、各国の研究データや規制動向には十分な注意を払っておきましょう。

体内のPFASが排出されるメカニズム

体内に取り込まれたPFASは最終的には排出されますが、長い時間がかかる点に注意しなくてはいけません。

摂取を止めてから体内に吸収された量の半分が排泄される時間を「生物学的半減期」と言いますが、PFASの種類によって具体的な年数は異なります。

体内に残留するPFASを除去する方法

最新の研究では、体内に残留するPFASを除去するのに有効な方法は確立されていません。基本的には自然に排出されるのを待つのが得策です。

一部の研究ではPFAS血中濃度を下げる薬の研究結果も出ていますが、副作用や効果のあるPFASの種類などに不確定な情報が多いことから、実用レベルには及んでいないのが実情です。体内に残留するPFASのリスクを把握しましょう。

PFASの曝露経路は幅広く、日常生活を送っているだけでもPFASが体内に入る可能性は十分に考えられます。

一部のPFASが人体や生物に及ぼす影響にはまだ不明な部分が多く、また、体内に取り込んだからといって直ちに危険が及ぶわけではありません。

ただし、発がん性をはじめ健康を害する様々な症状が疑われている以上、できる限りPFASを取り込まないように意識して生活することが大切です。

健康への影響と排出プロセス eurofins より

クッキングシートの表面に施されるシリコーン加工にPFASが使用される可能性があるんだって。家族のお弁当でから揚げなんかを包むときに使うなど、食品に直接触れる用途で使用される食品用耐油紙やクッキングシートのPFASへの懸念が指摘されているみたい。

安全性について

クッキングシートのシリコーン加工自体は、食品に対して安全な物質とされています。ただし、PFASの健康への影響に関する懸念は存在するため、安全性については議論が続いている状況ですって。

クッキングシートを使わないときの代用は?

オーブンでの調理(クッキーを焼くなど)であれば天板や型に油脂を塗って代用、落し蓋であればアルミホイルまたは厚手のキッチンペーパーで代用が可能。蒸し器での調理(シュウマイを蒸すなど)の場合はレタスやキャベツを敷いて代用することが可能。

オーブンで利用する場合

焼きあがったお菓子や料理をくっつかずに取り出しやすくするためにクッキングシートを使うんだけど、ない場合は、油脂や小麦粉で代用できるよ。

「耐油紙」と「クッキングシート」の違いは?

食品用耐油紙:食品の包装、敷き紙など油分の浸透防止に。

クッキングシート:オーブンや電子レンジでの調理、耐油性、耐熱性に加え、食品がくっつきにくい高い剥離性あり。

気になる人は代替えで調理しましょう!

vol.226 ぎむきょーるーむ 語ろう!つながろう!未来をみつめて。

「医療的ケア・障がい児者が安心して暮らせる地域づくりに向けて」

「医療的ケア・障がい児者が安心して暮らせる地域づくりに向けて」

前半:次男の障がい

飛騨市もいま、学校作業療法とか、地域生活支援センターとか、全ての子どもたちから大人たちの支援をしていく取り組みをやっています。私の障がい者支援というものに対する考え方とか、これまでの自分自身の取り組んできたこと、そのあたりをお話ししていきたいと思います。

頭ではわかっていたが…

平成28年3月に飛騨市長になりました。次男は重度の知的障がいを伴う自閉症です。今20歳で療育手帳A1。発語は今でもなく、まったくしゃべれません。コミュニケーションはほぼとれていません。こだわりが結構強い。1歳半の時にちょっと言葉遅いなとか、ちょっと他の子と違うんじゃないかな、もしかしてこの子には障がいがあるんじゃないかって、ふっと思いました。その夜、なんとなく自分の体温がすーっと抜けていくといいますか、そういう感覚。気になってネット調べてみると、「あなたの子どもが自閉症である確率は80%です」とでてきた。で、夜もねれない。その当時は県庁勤務でした。そこに、健康局長・小児科のドクターがおられたので相談に行きました。ちょうど発達障害支援法ができた直後でした。

ドクターからは、「発達支援センター『のぞみ』に行って相談してください」と言われました。で、電話をしたら相談まで3ヶ月待ちだって!不安で夜も寝られないんですよ、それなのに3ヶ月待ち。これは地獄…本当にそう思いました。3ヶ月後、作業療法士の先生がとにかく医師の診察を受けることを薦められ、結果として惠光学園に通うことになったんです。知的障害児母子通園施設と書いてあるパンフレットをもらい、「そうか、うちの子は知的障がい児なんだ」ってことをその時に思いました。

障がい児、障がい者を違う扱いをしてはいけないことを頭でわかってはいたけど、何か世の中の、暗くて硬〜い場所に自分と自分の家族が来てしまったという、そんな思いを正直持ちました。しかし、惠光学園では本当に救われました。明るい先生たちがちゃんと次男を受け入れてくれる。そしていつも笑顔のスタッフさん。なによりも同じ境遇の親たち。本当にどれだけ救われたかしれません。

そんな時、長男がお世話になっている幼稚園から「特別支援の体制をとるので、うちに来ませんか」というお誘いがあって、1年半経ったところで、幼稚園に転入しました。しかし、幼稚園ってところはやっぱり集団教育なんですね。例えば発表会。鼓笛をやろうと思っても鼓笛隊がわかりませんし、教えてもできませんから、途中で横からさっと出てきて、さっと出て行く。動物園に行けば、うちの子身体に問題はないのですが、連れて歩くのが大変じゃないかということで車椅子…これが先生ができる精一杯のサポートなんですね。

正直言ってその頃は、どれくらい発達しているのかわからないんですね。ですけど、やっぱり思ったほどは伸びていなかったんですよ。そりゃそうですよ。今二十歳になっても発語もないし、コミュニケーションも取れないわけですから。

悩みや困りごとを共有できる安心感

インクルージョンっていう概念は随分進みましたけど、まだまだ世の中で取り組み始めたばかり。先生たちも試行錯誤、親も試行錯誤です。集団の中では同じことを、同じように…うちの子はやっぱりできません。

惠光学園で、同じ境遇の子たちと一緒に同じような感じでやっていた方がよかったんじゃないか。そう思っても、惠光学園へは戻れない。あそこは一回出てしまうと戻れないんですね。そうなるとここは、親の考え方次第です。自分が「障がい」というものの見方を形成することになったのはこの頃かな。だから、高等部は迷わず岐阜特別支援学校に入学を決めました。日本の特別支援教育って個々に応じた対応が徹底した教育システムが成り立っているんです。それともう一つ大事なこと。それは特別支援学校は最初から将来どうするのかを考えて取り組んでいること。それと、何といっても悩みや困りごとを共有できる同じ境遇の親の存在があるってこと。これがどれだけ救われるかということです。

当事者じゃないとわからないことはたくさんあります。悩みを共有できることは素敵なことです。小学部・中学部・高等部と進学して行くんですが、少しずつ様々なことが理解できるようになる。それでも新しい問題も出てきます。今、高等部を卒業して生活介護の事業所に行ってるんですが、人間って生涯ずっと発達していくんだっていう思いは持っていたほうがいいです。

覚悟

僕はね、親が元気でいると思っちゃダメだってずっと言ってるんですね。県庁時代から「高等部卒業したら親は死んだと思え」こう言ってるんです。

高等部卒業して、自分がこの子を人生ずっと面倒見ていくんだと思うほど子どもにとって不幸なことはない。自分はいない。自分の配偶者もいないっていうときのことを考えて体制を整えることがいかに大事かって言ってきました。

親は意地をはるんですね

というのも、ちょうどその時同居の母親が末期の癌で、在宅医療を受けてる時だったんです。ですから当然母親は全く頼れない。で、私この仕事です。自由な時間はほぼないんですよ。夜もびっしり会合が入ってる。県外出張、東京出張が多い。全く自分の自由がきかない中で、嫁さんいない。そうするとどこかで預かってもらうしかないんです。

最初ね、ショートステイでもちょっと難しいって言われたんですよ。で、そうなった時に親って意地になる。意地になるもんですから、「もう俺公務休んでやったるよ!」ってこう思いました。もう3時以降の日程は全部キャンセルで、出張も行かないで、自分で面倒をみるって思ったんです。そうしたら相談支援専門医の人が、「もう都竹さん、気持ちはわかるけど、こういう時だからこそサービスに頼った方がいいですよ。都竹さんが頼ることが、後の人の道を開くかもしれない。だからここはとにかくサービスに頼って」と普段僕が言ってることと同じようなことを僕に返してきまたんです。当事者になってみますとね、口ではいろんなことを言いますけど、でもやっぱりいろんなことがあるんだなって思いましたね。

障がいを受容するということ

もう一つのハードルは障がいの受容だというふうに思います。障がいの受容って死の受容と一緒だってことを思うんですね。

キューブラー・ロスっていう人が「死ぬ瞬間」って本を書いてます。これは有名な本で、私これを学生時代に読みました。1970年代に書かれた本ですが、末期のがん患者にたくさん取材をして、自分が余命いくばくもないと言う宣告をされたときに人はどういうプロセスをたどるか、ということを研究した本で、キューブラー・ロスは死の受容は5段階だと言います。 まず否認。その次に怒り。次に取引という段階があります。取引とは、神様仏様にお参りに行ったり、何かいいサプリメントがないかとか、何かいい薬がないかとか、何かこういうまじないをすれば治るんじゃないかとか、こういうことをやるのがこの取引という段階です。次に抑うつという段階。ずっと落ち込んで暗くなって鬱状態。塞ぎ込んで誰ともしゃべりたくない。そんな状態になってきて、その後だんだんだんだん緩やかに自分の終焉ってものを見つめることができる、受容の段階に至るというのがキューブラー・ロスの死の受容5段階モデルです。

で、我が子に障がいがあるという事実に直面した親も、私は同じ5段階をたどるというふうに思っています。しかも、これが一回で終わらないです。何回も起こります。人生のいろんなライフイベントの都度起こる。例えば、子どもが小学校に入る。近所の子ども達はみんなランドセルをして集団登校でいく。うちの子どもは行けない。振幅の差は小さいけれどもやっぱり同じようなことが起こると私は思います。障がいの受容って本当に大変なんだってことなんです。行政の仕事で障がいに関わる仕事、もちろん、私も今この立場でやっているわけですけど、大事なのは共感なんですよね。

次号は「行政のあり方について・飛騨市の取り組み」

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ギフアイラインは会員登録された方へ全国や岐阜県内の医療や福祉、教育などの情報をお届けしています。「医療的ケア児支援法」が施行された時に「全国医療的ケアライン」と共に会を立ち上げ、現在会員は岐阜県内200名を超える会となっており、医療的ケア児(医ケア児)・重症心身障がい児(重心児)家族だけでなく、ご支援者の方にも会員になっていただいております。会員になるには、公式LINEに入っていただくだけで、無料で情報を配信しております。Instagramもありますので、そちらも是非ご覧下さい。

ギフアイラインは会員登録された方へ全国や岐阜県内の医療や福祉、教育などの情報をお届けしています。「医療的ケア児支援法」が施行された時に「全国医療的ケアライン」と共に会を立ち上げ、現在会員は岐阜県内200名を超える会となっており、医療的ケア児(医ケア児)・重症心身障がい児(重心児)家族だけでなく、ご支援者の方にも会員になっていただいております。会員になるには、公式LINEに入っていただくだけで、無料で情報を配信しております。Instagramもありますので、そちらも是非ご覧下さい。

vol.226 続・しょうがいをみつめるvol.8

あらゆる動物が共に生きる理想の文明都市

あらゆる動物が共に生きる理想の文明都市

映画『ズートピア』

2016年に公開されたディズニー映画「ズートピア」。その作り込まれた世界観に、ワクワクな展開、そして現代社会にも通ずる深いメッセージが込められた内容に、子どもはもちろん大人にも響く魅力的な作品です。

舞台はあらゆる動物が共に生きる理想の文明都市ズートピア。主人公のジュディ(ウサギ)は世の中を良くしたいという小さい頃からの夢を叶え、警察官として憧れのズートピアで働き始めることに。その頃、ズートピアでは肉食動物ばかりの連続行方不明事件が発生し、ジュディはひょんなことから詐欺師のニック(キツネ)とともに事件の解明を目指すことになって…というお話です。

舞台はあらゆる動物が共に生きる理想の文明都市ズートピア。主人公のジュディ(ウサギ)は世の中を良くしたいという小さい頃からの夢を叶え、警察官として憧れのズートピアで働き始めることに。その頃、ズートピアでは肉食動物ばかりの連続行方不明事件が発生し、ジュディはひょんなことから詐欺師のニック(キツネ)とともに事件の解明を目指すことになって…というお話です。

小さいながらも強い意志と努力によって、ウサギで初めての警察官になったジュディ。

故郷を離れる際に父親から「都会は怖い!中でもキツネは最悪だ!」と忠告を受けますが、「キツネ全部がイジワルじゃない。性格の悪いウサギだっているわ」と言い返します。

警察署で出会った受付のクロウハウザー(チーター)から「かわいい」と言われた際には、「同じウサギに言われるのはいいけど、他の動物に言われるのはちょっと…」と見た目のことを言われたことに不快感を示します。

こういったエピソードからも、ジュディが差別や偏見を嫌う正義感溢れるキャラクターだということがわかります。

ですが、そんなジュディもやはり気づかないうちに差別や偏見をしていました。中でも、連続行方不明事件を解決したジュディが「なぜ肉食動物だけが凶暴化したのか?」という記者たちからの質問に「DNAが…」などと、真偽不確かなコメントをしてしまい、恐怖を煽られたズートピアでは肉食動物と草食動物の分断が起きてしまいます。

相棒のように思っていたニックからの信頼も失い、ジュディは初めて自身の無意識にある差別や偏見に気づき、ひどく落ち込みます。

しかし、ジュディはこれで終わりません。「無知で無責任で偏見をもってた。肉食動物の苦痛は私のせい」と強く反省し、正直に謝ります。

そして再びニックとともに事件の真相を解明し、無事に肉食動物への疑惑が晴れてハッピーエンドとなります。

最後のシーンでジュディは語ります。

「現実はとても厳しい。誰にも限界はあるし、過ちを犯します。

でも だからこそ共感し合えるんです。

互いを理解しようとすれば、もっとみんなが輝けます。

でも努力しないと。より良い世界のために。

世の中を変えるには、まずあなたから。そして私から」

差別や偏見は誰しもがもっているもの。それは意図せず誰かを傷つけてしまうかもしれない。だからこそ自分の中に潜む無意識の差別や偏見に敏感になり、決めつけずにただ目の前の人を理解しようと努力する姿勢こそがより良い社会を作っていく。これこそが本作で最も伝えたかったメッセージなのではないかと思います。

年末には待望の「ズートピア2」が公開予定だそうです。次はどんなストーリーが待っているのでしょうか。

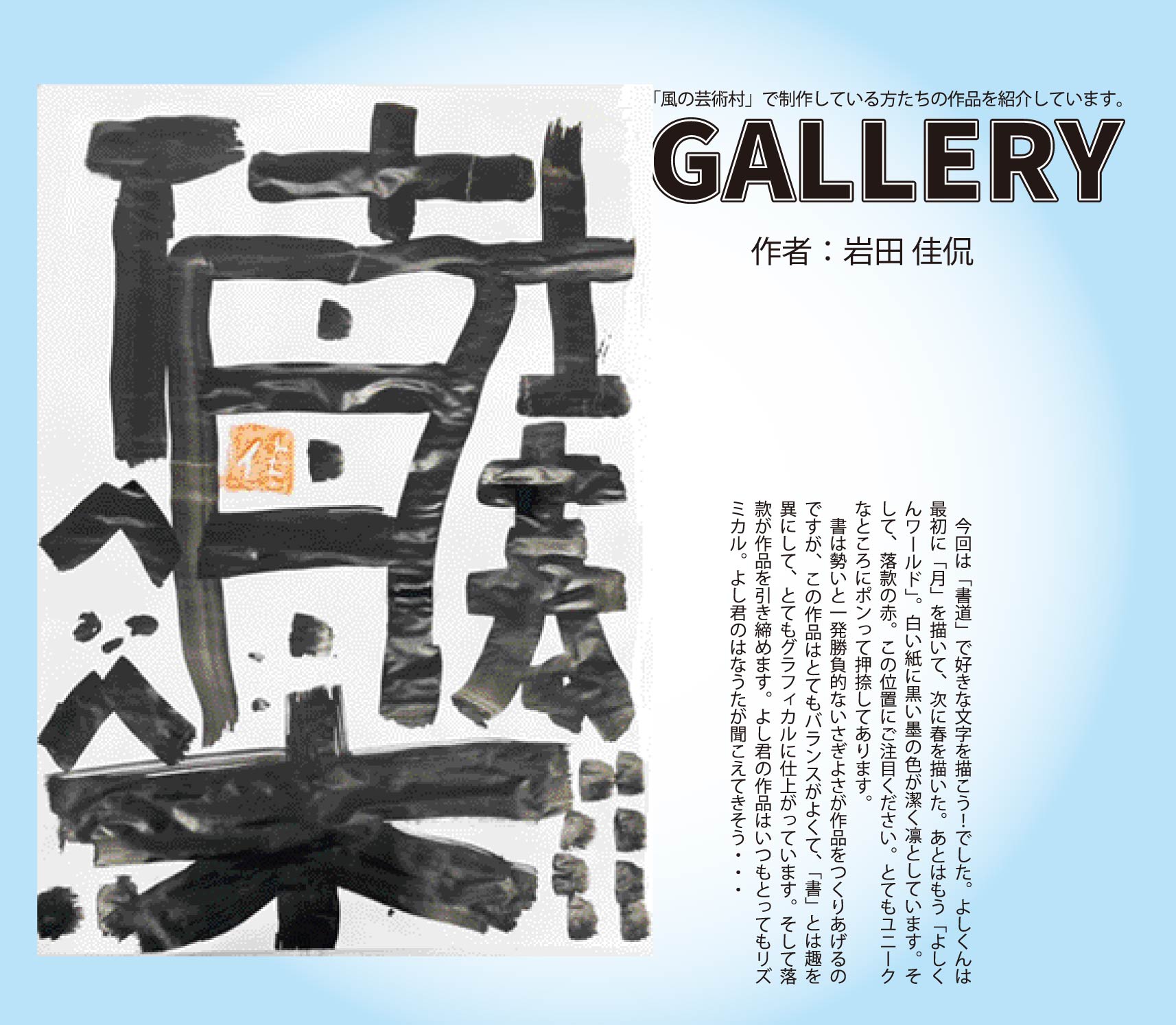

vol.226 niramekko Gallery[書]

vol.226 熱中人 番外編

先日、Soul Station というトリオ演奏があった。ベース:吉木(from東京)、ピアノ:祖田(from 大阪)、テナーサックス:森田(from長野)。年に数回集まってのコンサートツアーで、今回は名古屋、飯田、岐阜でした。岐阜は武芸川のアートギャラリー是。リハーサルの前に用意したご飯をご一緒させてもらった。その時話題となったのが「自然農」について。ミュージシャンと「農」の話でこんなに盛り上がるとは!

先日、Soul Station というトリオ演奏があった。ベース:吉木(from東京)、ピアノ:祖田(from 大阪)、テナーサックス:森田(from長野)。年に数回集まってのコンサートツアーで、今回は名古屋、飯田、岐阜でした。岐阜は武芸川のアートギャラリー是。リハーサルの前に用意したご飯をご一緒させてもらった。その時話題となったのが「自然農」について。ミュージシャンと「農」の話でこんなに盛り上がるとは!

農薬を使わないこと、草刈りのし方、草に対する考え方、トンボの役割、ヤゴの研究をしている方のものすごい観察力とデータ、などなど、「農」に関することで話は尽きない。中でもベーシスト・吉木さんお薦めのドキュメンタリー映画「キス・ザ・グラウンド」。ネットフリックスで観られるとのこと。しかし!!な、なんと私のPCはバージョンが古くて観られない。残念!悔しいので映画について調べてみることにしました。 (み)

画期的な作品「キス・ザ・グラウンド:大地が救う地球の未来」は、気候危機に対する実現可能な解決策を明かす。世界中の土壌を再生することにより、地球の気候を安定させ、生態系を取り戻し、豊富な食糧供給を生み出すことが可能になる。説得力のある画像、そしてアメリカ航空宇宙局とアメリカ海洋大気庁の記録映像を用いて、待機中の炭素を取りこむ土壌が、気候問題を解く一手となることを解説するドキュメンタリー。2020年 アメリカ。

キーワードは「にらめっこ」が今まで特集してきたこととほぼリンクしています。オフィシャルサイト始め、さまざまな意見や感想を参考に編集してみました。

地球環境再生に大事な4つの要素

地球環境再生に大事な4つの要素

農業で地球環境を再生するという目的を持った場合、大事な4つの要素がある。それは、①耕さない農業②土壌を覆う植物を年中植えておく③植物を単一の植物じゃなくて、多様な植物をひとつの田畑で育てる④家畜を活かした草食動物の放牧。それは、家畜も農業のパートとして活かすということ。

土地を耕し、化学肥料をまいて、農薬で害虫駆除をして、収穫。そんな農業が実は環境にも地球温暖化にも悪影響を及ぼしていることに警鐘を鳴らしています。4つの要素を実践ことは、して実際に結果を出して、1エーカーあたりの売り上げが、メジャーな農法よりも高いという結果が出ている。それは、単にビジネス的に成功しているだけじゃなくて、なぜこれがいいのか?というのは、地球の再生に必要だから。これが映画のテーマ。

映画では「今、あなたが30歳くらいなら、生きている間にこの問題を解決できる」って断言してた。ちょっと希望が持てますよね。

炭素って悪者じゃない

大気にあるから悪者になるという話。二酸化炭素って全て悪いからいけないっていうふうに思いがち。でも土壌にきちんと返すことができれば、炭素っていうのはすごく栄養価をもたらしてくれる。

工業型農業の生みの親はドイツのフリッツ・ハーバー。この人が窒素肥料の製法と殺虫剤を発明した。で、食料生産を促進したヒーローって感じですが、実は、その殺虫剤は化学兵器の開発に繋がって、第二次世界大戦で使われたと。戦争が終わると、アメリカの薬品会社がこのハーバーの毒を入手して、殺虫剤として全米の農家に売り出した。戦争では敵がいたけど、戦争が終わって敵がいなくなって、次は虫だ!って。で、殺虫剤がバーッと使われ始めて、工業型の農業が始まっていく…。あと、肥料も。農家だけの問題じゃないっていうのが、改めて分かります。

炭素を土壌に戻すというのは自然の流れ

炭素定着、炭素隔離はめちゃくちゃ大きいテーマ。大気中の二酸化炭素を、光合成を通して植物が取り入れる。炭素を炭素化合物として土壌に送る。土壌にいる微生物がそれらを使って、植物に対してはミネラルを返す…。あとは、植物から送られた炭素を土壌に定着させる。これが、大気中の炭素を土壌に定着させるという一連の自然が行っている流れ。土壌を健康に保つことってめちゃくちゃ大事です。

土壌は驚異的な潜在能力をもつ

フランスの農業大臣が2015年のパリ気候サミット(COP21)でこう言ったそうです。

「皆様に伝えたい。全ての農地と森の土壌は驚異的な潜在能力をもつ。気候変動に対して現実的な対策が取れる。排出されるのと同じ量の炭素を吸収できる。千分の4構想は実践可能な解決策だ。」*千分の4構想とは、フランスにある欧州最大の農業研究所(約100年間土壌を研究し続けるINRA)が立ち上げたもの。世界の土壌炭素を毎年0.4%ずつ増やすのが目的。0.4%は毎年人類が排出する炭素量と同じ。自然の流れを絶ってしまうことで、大きな変動をもたらしてしまうことを、肝に銘じておかなければならないですね。

vol.226 やってみたシリーズ 第26弾

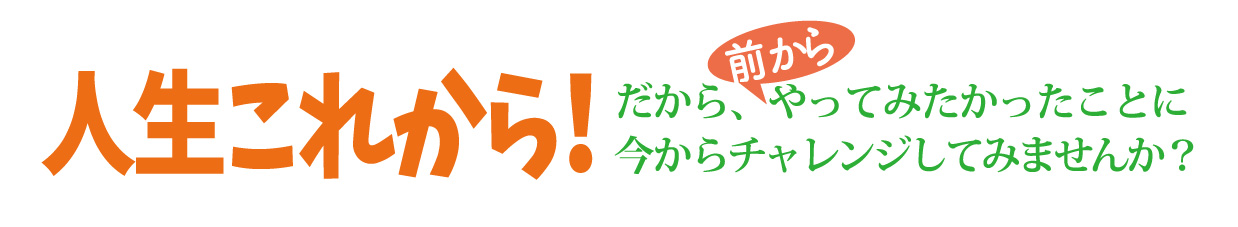

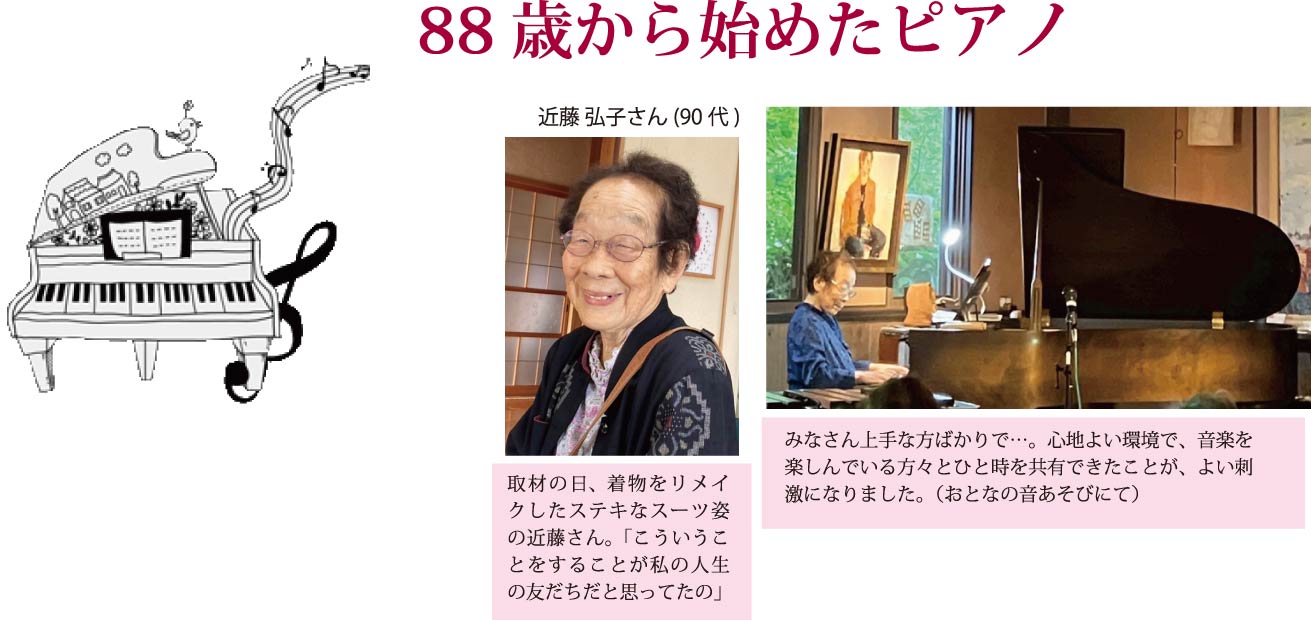

今年5月18日、関市のアートギャラリー是で開催された「おとなの音あそび」。出演者は、サックスやオカリナ、ピアノ、マリンバなど、さまざまな楽器をたしなんでいるおとなのみなさん。その中に、ピアノを弾く近藤さんの姿がありました。

今年5月18日、関市のアートギャラリー是で開催された「おとなの音あそび」。出演者は、サックスやオカリナ、ピアノ、マリンバなど、さまざまな楽器をたしなんでいるおとなのみなさん。その中に、ピアノを弾く近藤さんの姿がありました。

「2年前の88歳の時に、妹に勧められてピアノを始めました。キーボードまで買って持ってくるもんだから断りきれなくて。うまく弾けるかわからないけど、聞いてください」。会場に近藤さんの弾く“バイエル80番”のしらべが心地よく響きました。

その妹さんとは、にらめっこ213号本欄で登場した大澤桂子さん。近藤さんの2歳下で、同じ市内に住んでいます。

「妹は昔から音楽に関わってきたけど、私はそれもないし、米寿を過ぎてからのことで、最初、いくらなんでも20年遅いと思ったんです」

88歳から始める初めてのピアノ。先生も快く受け入れてくださって、月に一度のピアノ教室通いが始まりました。楽譜は、息子さんが昔使っていた古いバイエルの楽譜を使うことに。「先生はなじみのある歌の方が楽しめるんじゃない?バイエルでいいんですかって。でも、基本をしっかりやりたかったから、私がこれをやりますって選んだのね。本当に何もできない全くの初心者です。右手と左手と違うからちっとも覚えられないし、なかなか手も思うように動かないけど、まあしょうがないわと思って」

先生は本当に優しくて大目にみてくださるから、少しずつやっていこうかなって思ったそう。そんな近藤さんですが、ピアノには以前から惹かれるものがあったとか。

「ピアノにすごく惹かれていました。だから、大正琴とかのお誘いがあっても話にはのらなかったですね。やっぱりピアノが一番いいかなと。今の住まいに越してきたのは1950年。あの頃は、道を歩いていても、あちこちの家から子どもさんが弾くピアノの音が聞こえていました。そういう時、私はよく立ち止まって聞いていたのね」。

「ピアノにすごく惹かれていました。だから、大正琴とかのお誘いがあっても話にはのらなかったですね。やっぱりピアノが一番いいかなと。今の住まいに越してきたのは1950年。あの頃は、道を歩いていても、あちこちの家から子どもさんが弾くピアノの音が聞こえていました。そういう時、私はよく立ち止まって聞いていたのね」。

今、楽しみながらも四苦八苦するピアノの練習。「頭が痛くても、たとえ5分でも毎日練習はするの。おかげさまでここまでできるようになりました」

今回の「おとなの音あそび」出演も、先生からやってみたら?という一押しが。皆の前で演奏することは、恥かしさもあるけれど、練習量も増え、上達する良い機会になりました。「今後?81番、82番と、続けてやっていきますよ」「私、忙しいの。やりたいことがいっぱいあって。旅立ちの準備もしなあかんし(笑)」。

vol.226 台湾アートな旅 リポート

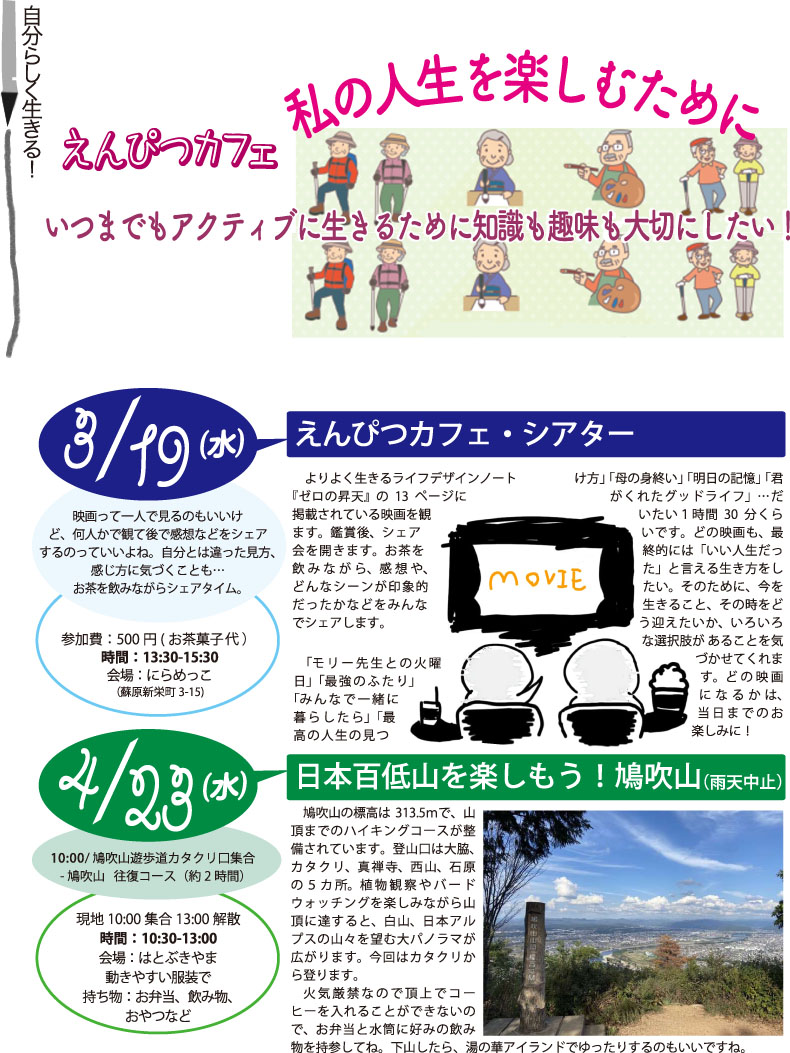

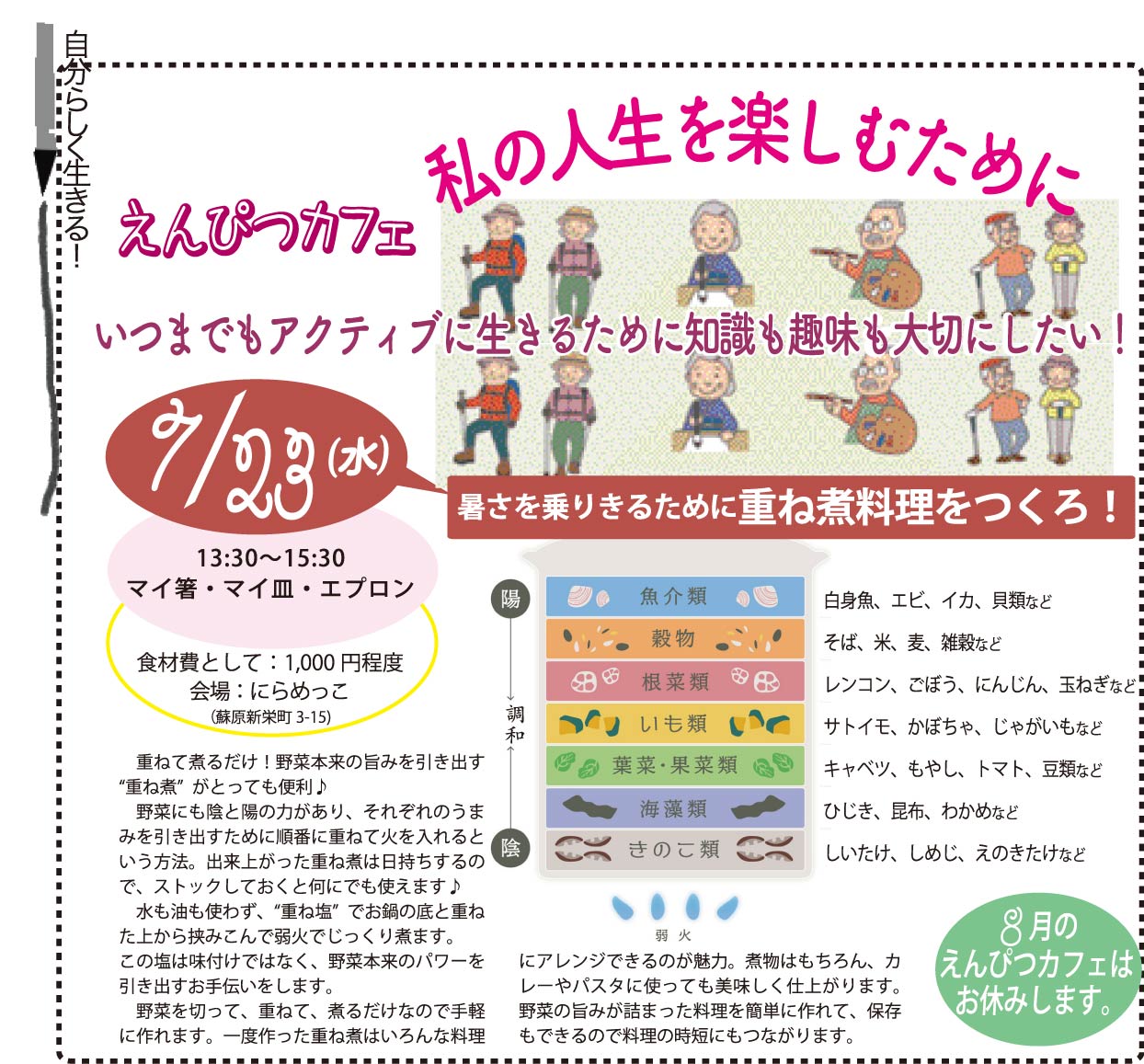

vol.226 えんぴつカフェのお知らせ

vol.226 夢か悪夢かリニアが通る! vol.55

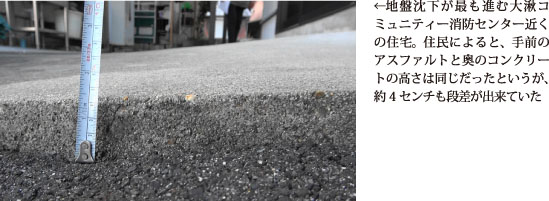

リニア中央新幹線の地下トンネル掘削工事による地下水位の低下や水枯れ、地盤沈下が昨年5月以降明らかになった岐阜県瑞浪市大湫町。6月3日夜に開かれた住民説明会でJR東海は、被害の原因となっているトンネルの大量湧水を止めるために行うとしてきた薬液の「本注入」を断念すると説明しました。つまり、水枯れや地盤沈下に対して「お手上げ」だと宣言したことになります。既に40~70メートル低下した観測井戸の地下水位はさらに2メートル、雨が少ない場合は5メートルほど低下、5月28日時点で最大10・8センチにも及ぶ地盤沈下はさらに10~20センチ、つまり最大計30センチまで達するという今後の見通しも示しました。 井澤宏明・ジャーナリスト

リニア中央新幹線の地下トンネル掘削工事による地下水位の低下や水枯れ、地盤沈下が昨年5月以降明らかになった岐阜県瑞浪市大湫町。6月3日夜に開かれた住民説明会でJR東海は、被害の原因となっているトンネルの大量湧水を止めるために行うとしてきた薬液の「本注入」を断念すると説明しました。つまり、水枯れや地盤沈下に対して「お手上げ」だと宣言したことになります。既に40~70メートル低下した観測井戸の地下水位はさらに2メートル、雨が少ない場合は5メートルほど低下、5月28日時点で最大10・8センチにも及ぶ地盤沈下はさらに10~20センチ、つまり最大計30センチまで達するという今後の見通しも示しました。 井澤宏明・ジャーナリスト

地盤沈下30センチ予測も

地盤沈下30センチ予測も

「本注入」を止める理由として挙げたのは、トンネル湧水を止めた唯一の成功例としていた鹿児島県の国道504号「北薩トンネル」で昨夏、トンネルの壁面が崩壊し、大量の土砂や水が流入する事故が起きたことです。

もし、今回の現場で本注入を行って水位が回復すると、トンネルに大きな圧力がかかってトンネルが崩れたり、地表面に陥没が起こったりする「大きなリスク」があるというのです。さらに、本注入による地下水位の回復は3・8~7・4メートル程度にとどまり、「元の地下水位までの回復は望めない」とまで言い出しました。

住民説明会は今回も非公開で行われましたが、参加者から入手した録音を聞いてみると、JR東海は以下のように説明していました。

「山岳のトンネルで掘削した後に出てきた湧水を止めた先行事例は『北薩トンネル』しかなくて、それを拠り所に我々は頑張ってきた。何かしら今後新たに技術革新とかがあれば、もちろんそれも検討する余地はあると思うが、現時点では他に方法がなかなか考えつかないというか、いろいろな専門家の意見を聞いてもなかった、というところは一旦、ご理解いただきたいなと思います」

つまり、山岳トンネルでいったん大量湧水が発生してしまえば、止める手段はないということです。これは静岡県内ではまだ着工されていない「南アルプストンネル」や他都県の工事にも深刻な影響を及ぼすのではないでしょうか。

JR東海は「代替水源」として、深井戸の掘削や旧キャンプ場の沢水を引いてくることを提案しましたが、住民からは「大湫の水のことは二の次にして、まずトンネルを守らなきゃいかんという姿勢がありありと見える」「リニアが国家的プロジェクトなら、湧水を止めるのも国家的プロジェクトでやっていただきたい」「この程度の水圧で壊れるようなトンネルに、新幹線より速いリニアを通して大丈夫か」などと怒りや失望、不満の声が噴出しました。

住民に背を向ける市長

ところが3日後の6月6日に開かれた岐阜県環境影響評価審査会地盤委員会に出席した瑞浪市の水野光二市長の発言は驚くべきものでした。水野市長は、3日の住民説明会でJR東海の説明を聞いた住民が「安心された」と繰り返し述べ、最も地盤沈下のひどい地域では住宅も被害を受けているにも関わらず、「このあたりは幸い消防の器具庫と地域の方々が集まるような集会場がある程度でございます」と被害をわい小化したうえ、「『やっぱりできないことはできないよね』と、そのようなご意見を言っていただける方もみえたので、少しずつ皆さんも現実的な判断をしていただけるようになってきているのかなと感じた」と、説明会での住民の発言にはない、現実とはかけ離れた報告を行いました。

委員会終了後の囲み取材で、筆者は水野市長に尋ねました。「住民の方が『安心された』と繰り返していたが、そんな発言は一言もなかったし、『皆さん、現実的な判断をしてもらえるようになっているのでは』と言ったが、そんな住民もいなかった。こんな話をこの場でしていいのか」。

それに対する水野市長の答えは「もちろん心配される発言をした町民もいるが、しかし、『理解できたね、そうだよね』というふうに理解をして帰られた方も私はいると。また、実際そういう声も聞いたので、そういう発言をさせていただいた」。

住民を苦しめているのはJR東海だけではありません。

vol.226 防災に役立つアウトドア知識

川や丘陵地にいるとき

川や丘陵地にいるとき

逃げる時は、高台に:川にいるときには、上流にダムがある場合、ダムが壊れる場合があります。その時には、上流や下流に逃げず、川と直角の高台に逃げましょう。また、河口付近にいる場合も、すぐ高台に避難しましょう。

がけ崩れから逃げる: 地鳴りがしたら、すぐ高台へ逃げましょう。間に合わない時は、土砂をかぶらないよう大きな木の下に隠れるなどが必要です。

海岸やウォーターフロントにいるとき

すぐさま逃げる:震源に近いところでは津波情報が出る前に津波がくる恐れがあります。その場合、海岸では、高台に逃げましょう。高台がないところではできる限り海から離れましょう。弱い地震でも長い時間ゆっくりとした揺れを感じたときには注意が必要です。津波情報を確認しましょう。

津波警報などは、各自治体に設置してある防災行政無線や、テレビ・ラジオなどで情報を得られます。緊急速報メールの受信設定をしておけば、メールで情報を得ることも可能です。

観光地等土地に不案内な場所にいるとき

防災行政無線等による避難指示の放送などに従う。

観光地等の土地に不案内な場所にいるときは、デマ等に惑わされることなく、防災行政無線等による避難指示放送等に従い、適切な行動をとるようにしましょう。

車を運転しているとき

急ブレーキはかけないで:運転中に地震を感じたら、あわてて急停車することなく、ハンドルを取られないようしっかりと握り、徐々に速度を落とし、消火栓等をさけて道路の左側に停車して様子を見ましょう。ラジオ等で交通、火災、津波などの情報を聞くことも大切です。

車のキーはつけたまま:やむを得ず自動車を置いて避難する場合は、火災を引き込まないように窓を閉め、 キーをつけたままドアをロックせずに避難しましょう。

緊急車両の通り道をあけておく: 緊急車両が通行できるよう道路の左側に停車し、エンジンを止めましょう。また、 トンネルの入り口や交差点には停車しないようにしましょう。

消防庁総務課 消防庁ホームページ http://www.fdma.go.jp

災害時に使えるアウトドアグッズ

ランタン:停電が起こりやすい災害時。LEDのライトは長持ちしやすく、電池があれば特別な燃料は必要ありません。周りを明るくするだけでなく、防寒対策にもなります。ヘッドランプなら両手が使えるので、ぜひ備えておこう。

ランタン:停電が起こりやすい災害時。LEDのライトは長持ちしやすく、電池があれば特別な燃料は必要ありません。周りを明るくするだけでなく、防寒対策にもなります。ヘッドランプなら両手が使えるので、ぜひ備えておこう。

カセットコンロ・バーナー:キャンプ用のバーナーやカセットコンロは、屋外で調理しやすいようにデザインされています。

充電器:電力を確保できるモバイルバッテリーがあると安心。非常時に備え、こまめに充電しておくことも大切。

簡易トイレ:ライフラインが止まってトイレが使えなくなる恐れあり。簡易トイレは最低3日分、できれば1週間分の量を備蓄しておくと安心。

クッカー:フライパンやお鍋の代わりになる調理器具。コンパクトに折りたためるものが多いため、持ち歩きやすい。

非常食:アルファ米や缶詰、ビスケットなど、長期保存可能なものを用意。

クーラーボックス:食料や飲み物を保冷・保管する際に便利な道具。使用するシーンを想定しながらサイズを決めるとよい。

避難所で生活では

リュック:飲食物や日用品など非常時に必要な道具が入った防災リュック。

キャンピングマット:厚みのあるキャンピングマットがあれば、床に直接座るよりも体への負担を軽減でき、冬場は床が冷たいため、マットを敷くことで冷え対策も。

寝袋:全身をすっぽり包んでくれる。しっかりと睡眠を取れる。

新聞紙:新聞紙は高い保温断熱効果があり、軽く丸めた新聞紙を寝袋に入れることで中が暖かくなります。

アルミホイル:丸めてタワシのようにして食器を洗ったり、何枚か重ねてお皿の代わりにしたり。

ラップ:臭いが気になるものを包んだり、手袋の代わりにしたりと、使い道が豊富。食器にラップを巻いて使用すれば食器が汚れないし、洗い物を減らす。

ラジオ:情報収集や災害時の連絡手段として。

現金:電子マネーが使えなくなる可能性があるので、小銭を準備しておくと安心。

衛生用品:ウェットティッシュやトイレットペーパー、生理用品など、衛生面を考慮した備えが必要。

救急セット:応急処置に必要な薬やバンドエイドなどを準備しておく。

その他:ほうきやちりとり、ブルーシート、アルミシート、ホイッスルなども、災害時に役立つ。

まとめ

アウトドアグッズの中には、非常時や避難所での生活を快適にしてくれるアイテムが多数あります。日本は自然災害が多い国のため、災害時に対応できるようきちんと準備をしておくことが大切です。

「備えあれば憂いなし」ですからね。

参考:iyomemo・モンベル

vol.226 ボーダーレス社会をめざして vol.85

NPO法人オープンハウスCAN 理事長 伊藤佐代子

NPO法人オープンハウスCAN 理事長 伊藤佐代子

成年後見制度移動支援

成年後見制度とは?ご存じない方のために簡単にご説明しますと、知的障害、精神障害、認知症などによって一人で決めることが心配な人のいろいろな契約や手続きをする際にお手伝いする制度です。

知的障がいのある人は、一人で契約などができる人は少ないと思われます。親・きょうだいなど近親者が助けてくれるというのであれば、何とか後見人を付けずクリアできる事柄があるかもしれません。しかし、相続など法的な手続きとなると後見人を付けましょうという事になると思います。

後見人になってもらう方には、当然報酬を支払わなくてはいけません。裁判所でその金額は決められるのですが、財産額1000万円未満は月約2万円と言われます。障がい者施設に入っている人が毎月2万円払っていると聞いたことがありますので、そのくらいはかかるのだと思います。障害基礎年金が重度の人で1か月85000円くらいです。その中から2万円はちょっと厳しいです。ですから、親やきょうだいが後見人になったりしています。

金銭管理がとても厳しく大変な作業だと漏れ聞きます。多くの人が、現在の後見制度が使いにくいことをよく知っています。後見人の制度利用が広がっていかないのは、そんな理由からなのだろうと思います。と言う私もその一人です。

その成年後見制度が見直しされるようです。「適切な時機に必要な範囲・期間で利用する制度の導入」です。「スポット制」と呼ばれるようです。一度選任すると原則として亡くなるまで利用をやめられない現行制度を改め、期間限定で選任できる仕組みなどを検討し、2026年度までに民法などの関連法改正を目指すようです。(以下、日本経済新聞2024年2月13日掲載参照)

いまは判断能力が回復しない限りは利用をやめることができません。後見人の著しい不正がない限りは解任もしにくいのです。専門家を後見人にする場合は毎月数万円の報酬を払わなければいけないので負担が重いとの指摘を踏まえて見直しを検討されるようです。

後見人が支援する行為の範囲を限定することも論点となっているようです。いまは日常的な買い物や旅行から財産管理まで包括的な活動が対象となりますが、必要とする支援の範囲を事前に定めたり、状況によって後見人を交代できたりする制度を導入する案があるようです。例えば、日常的な行為は本人の決定に任せつつ、財産管理のときは弁護士、福祉施設へ入居する際は社会福祉士に依頼するといった形です。

利用するための経済的な負担を減らし、柔軟に選任できるようにする方向で制度の使いやすさの改善を探るようです。common02_document02.pdfをご覧いただけると全容が分かると思います。

どのように見直しをされるのか?興味津々です。使い勝手のよい見直しがされることを願っています。

vol.226 ここいく日記 はじめの43歩

海外での性教育の実情

本巣市で養護教諭をしている、森岡です。ここいくのみなさんが昨年度勤務先の学校に講演に来てくださり、とても魅力的なみなさんに惹かれため、Joinさせていただいております(^^)/

3月末に一般社団法人ソウレッジさんの「Sowlinks」という海外視察に参加し、デンマーク・スウェーデン・オランダの性教育の現場を訪問してきました。現地では、ユースクリニックの訪問、性教育を⾏っている団体の⽅々や現地校の先⽣へインタビュー、実際の性教育の授業の⾒学などをしました。各国の性を取り巻く環境と日本とのちがいを私なりにまとめてみました。

まず、包括的性教育を受けている現地の⼦どもたちのリアクションはどうだと思いますか?実は意外なことに、⽇本の⼦どもたちとそんなに変わりませんでした。しかし、⽇本とちがうのは、① 頼れる場所や環境が学校の中にも外にも整っていること。② 隠さずにきちんと説明してくれる⼤⼈がいること、だと思いました。

① について紹介します。まず、「自主性と柔軟性のある学校教育」です。デンマークやオランダでは何歳までにどんな姿になっていてほしいという到達目標はありますが、何を何時間習うということは決められていません。固定カリキュラムがない代わりに、学校の実態に合わせた、現場での自由な創意工夫が奨励されていたり、性教育を他の科目(市民教育や生物)と結びつけた指導のような、科目横断的な性教育が実施されていました。

また、学校だけで性教育を担うのではなく、家庭と性教育について意見交換する機会を設けて「家庭と協同して取り組んでいこうとすること」や、「若者を支える『ユースクリニック』という存在が地域に普及していること」も素敵だと思いました。この、「ユースクリニック」という施設は日本ではあまり馴染みがないですが、若者の健康(メンタルヘルス・セクシュアルヘルス)を守り、自信を育むための拠点として、現地の人々からも周知されています。性感染症の検査・治療、避妊相談、緊急避妊薬の提供、精神的な悩みへの対応を行っており、スウェーデンでは、国内に200~300か所存在しています。

②について紹介します。自身の体や感情を肯定的に捉えられるよう支援したり、様々な性情報によるスティグマや偏見をなくすための情報を提供し、「ポジティブな性教育」を推進していました。例えば、性器について、イラストではなくリアルな写真を子どもたちに見せることで、「どんな色・形でも良い!」というメッセージを伝えていました。また、見学させていただいたオランダの職業訓練校の授業でも、デンマークの学生団体のレクチャーでも、子どもたちの率直な疑問に対して、きちんと受け止めて丁寧に答えられていました。

これができるような「子どもたちとの信頼関係の構築」や、「安心・安全な教室の雰囲気」は性教育の土台としてとても重要だと感じました。

このように、日本にはない(足りていない)若者が自分の性をポジティブに受けとめ、知る権利があり、自分の行動を自分で考えて選択できるような、周囲のサポートが本当に素敵だと感じました。

⼦どもたちの今と未来のために、動き出しましょう!私は⼀緒に取り組んでくれる仲間を職場、家庭、地域に増やしていきたいです!

担当:ここいくメンバー 森岡 愛奈でした。

ここいく☎090-3446-8061(中村)

vol.226 プレゼントコーナー

226号PRESENTS

ハガキまたはe-mailで、下記のアンケートを

1〜6までご記入の上、編集部・プレゼント係りまでお送りください。

1-あなたの押しはなんですか? 毎日を楽しく過ごす秘けつ。その一つに押活があるといいますよね。あなたの「押し』はなんですか?

2- 気になるにらめっこ紙面での広告

3- 気に入った記事、気に入らない記事の

タイトル1つ・その理由もお書きください。

4- ご希望のプレゼント名 (第1希望・第2希望を必ずお書きください)

※AとBは編集室までとりに来られる方

5- 本紙をどこで入手されましたか?

6- 氏名、年齢、住所、郵便番号、電話番号、家族構成

〆切:2025年7月25日 当日消印有効。

宛先 〒504-0855 各務原市蘇原新栄町3-15

e-mail: info@niramekko.com

※お寄せいただいた個人情報は、本紙プレゼントの発送に限り、 使用させていただきます。

※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。

A.ぐい飲み?薬味入れ? アートギャラリー是様より…2名様

多治見の陶芸作家さんの作品。アートギャラリー是の定番商品です。青磁が涼やかで薬味入れにしたら食卓がにぎやかに。ぐい飲みなら、冷酒をちびちび、肴は炙りもので決まり。(高さ4cm t直径5cm)

多治見の陶芸作家さんの作品。アートギャラリー是の定番商品です。青磁が涼やかで薬味入れにしたら食卓がにぎやかに。ぐい飲みなら、冷酒をちびちび、肴は炙りもので決まり。(高さ4cm t直径5cm)

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

B.台湾アートな旅のお土産 おとな芸術村様より…2名様

「台湾アートな旅」に出かけたおとな芸術村。にらめっこ読者のために、スタッフが厳選して購入したお土産をプレゼント!無印良品ですが、台湾限定販売のドライフルーツ。グアバorドラゴンフルーツのいずれか一つ。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

C.CINEX映画招待券 CINEX様より…ペア3組様

映画「オールドカー」旧車好きにはたまらない魅力のハコスカ。宮崎県霧島が舞台。当時言えなかったプロポーズ、なくなる前に源太の父・源五郎が伝えたかった「言葉」が蘇る・・・芸人・あべこうじの初監督作品。柳ヶ瀬のCINEXでご利用いただけます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

D.特別展「古代DNAー日本人のきた道ー」招待券

特別展「古代 DNA」実行委員会様より…ペア5組様

遺跡から発掘された古人骨に残る僅かな DNA を解読し人類の足跡をたどります。イヌやイエネコの 歴史にも迫ります。7月19日〜9月23日名古屋市科学館

vol.225 食と環境のふか〜い関係とは?

参考:こどもエコクラブ・味の素株式会社

参考:こどもエコクラブ・味の素株式会社

わたしたちの日々の「食」は地球環境問題に深く関わっています。 食料の生産・流通・加工・消費・廃棄は、環境への温室効果ガスや窒素の重要な発生源です。 食品の種類によっては生産に伴う環境への負荷が大きなものがあります。 食品ロスは、食べずに捨てた食品の生産から手元に届くまでに投入された全ての資源を無駄にしてしまいます。

キャベツ一玉780円!!!小松菜200円、カリフラワー、ブロッコリーが400円!毎日料理する身としては、悩ましい野菜売り場。安売りのスーパーでさえこの値段。旬のものは多少安いけど、天候不順や昨年の夏の高温障がいなどで不作が続き、店頭に並ぶ数も幾分減った気がする。先日のニュースではキャベツが800個も盗まれたとか…。

こういう時こそ「創意工夫」が大事になってきます。工夫する楽しさを紹介できたらと思い、この特集を組みました。

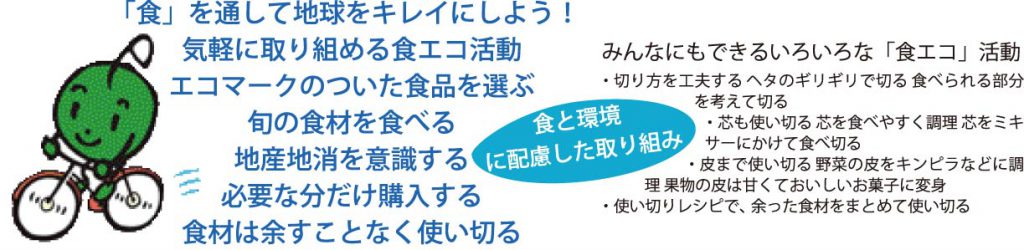

食エコ

自然の恵みを大切に使い、残さず食べきること。

食べ物を捨てることは環境問題になりますか?

食品ロスを出すことは、食べ物を無駄にするだけでなく、運搬や焼却時に大量の二酸化炭素を排出することに繋がっています。 UNEP Food Waste Index Report 2021によると、世界の温室効果ガス排出量のうち8〜10%が、食べ物の運搬や焼却など食品ロスに関連のあるものから発生していると推定されています。

食品ロスを出すことは、食べ物を無駄にするだけでなく、運搬や焼却時に大量の二酸化炭素を排出することに繋がっています。 UNEP Food Waste Index Report 2021によると、世界の温室効果ガス排出量のうち8〜10%が、食べ物の運搬や焼却など食品ロスに関連のあるものから発生していると推定されています。

味の素株式会社H.Pより

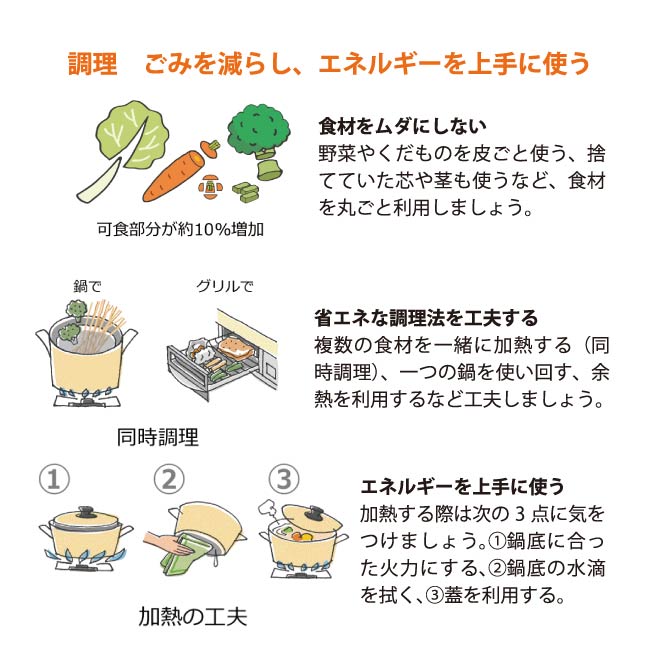

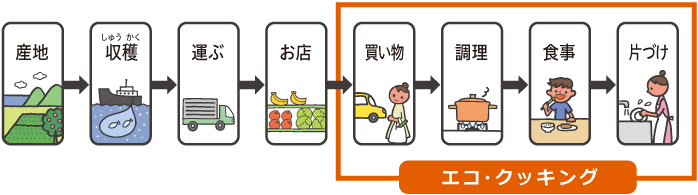

産地で収穫された食べものは上の図のような流れをたどります。生産から片づけまでのすべてのプロセスで資源やエネルギーが使われています。エコ・クッキングでは、私たちが直接かかわることができる、買い物、調理、食事、片づけの場面で、環境に配慮した工夫をすることです。

産地で収穫された食べものは上の図のような流れをたどります。生産から片づけまでのすべてのプロセスで資源やエネルギーが使われています。エコ・クッキングでは、私たちが直接かかわることができる、買い物、調理、食事、片づけの場面で、環境に配慮した工夫をすることです。

買い物をするとき、産地に思いを馳せてみたこと、ありますか?どのように育てられた(作られた)食べものなのか想像してみると、そこにはいくつも の問題が見えてきます。今回はフェアトレードについて少し考えてみます。

買い物をするとき、産地に思いを馳せてみたこと、ありますか?どのように育てられた(作られた)食べものなのか想像してみると、そこにはいくつも の問題が見えてきます。今回はフェアトレードについて少し考えてみます。

フェアトレードとは、直訳すると「公平・公正な貿易」。つまり、開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより、立場の弱い開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指す「貿易のしくみ」をいいます。コーヒーや紅茶、バナナやチョコレート。日常を彩るたくさんの食べ物が世界の国々から私たちの手に届けられています。それらを生産している国、人々のことを考えてみたことはありますか?

日本では途上国で生産された日用品や食料品が、驚くほど安い価格で販売されていることがあります。一方生産国ではその安さを生み出すため、正当な対価が生産者に支払われなかったり、生産性を上げるために必要以上の農薬が使用され環境が破壊されたり、生産する人の健康に害を及ぼしたりといった事態が起こっています。

生産者が美味しくて品質の良いものを作り続けていくためには、生産者の労働環境や生活水準が保証され、また自然環境にもやさしい配慮がなされる持続可能な取引のサイクルを作っていくことが重要です。

買い物:生産や運搬などにかかるエネルギーも考えて

・旬の食材を選ぶ→旬の食材は、栽培時に必要なエネルギーが少ないうえに栄養価が高く、価格も安いというメリットがある。

・地産地消を心がける→距離が近いほど運搬にかかるエネルギーが少なくてすみます。地元でとれた食材や国産食材を選ぶ。

・必要量を買う→買い過ぎは食品ロスを増やす原因に。必要なものを必要な量だけ買う。

vol.225 フェアトレードのメリットとデメリット

<生産者にとって>・所得を増やす機会が得られる。・生活が安定し、貧困から抜け出せる。・子どもが労働することなく教育を受けられる。

<消費者にとって>・安心・安全な商品が手に入る。・こだわりの品・質の高い商品が手に入る。

<企業にとって> ・企業のイメージアップになる。・ESG投資や株式による資金調達。

<社会や環境にとって> ・社会や環境が持続可能になる。・途上国が経済成長できる。・経済的協力関係が安定し、戦争や紛争が減る。

社会や環境にとってのメリット

発展途上国で、現地の人の収入が増えれば地域経済が成長します。フェアトレードでは地域を支援するプラスアルファのお金(フェアトレード・プレミアム)を生産者やその団体に支払うことも定められていますが、その資金で学校や病院が建てられ、くらしが安定して豊かになります。治安がよくなり、紛争や戦争につながる地域や民族のトラブルも減らすこともできるでしょう。

また、農薬や化学肥料を減らすことで生態系を守り、環境破壊を防ぐことができます。つまり、社会や環境が今もこれからも、安心で「持続可能」になるということです。

さらに、「貧困をなくそう」「質の高い教育をみんなに」「陸の豊かさも守ろう」「パートナーシップで目標を達成しよう」など、世界全体が目標にしているSDGsの実現にもなります。社会や環境が持続可能に近づくということは、わたしたち一人ひとりにとっても望ましいこと。これもフェアトレード商品を選ぶべき大きな理由となります。

フェアトレードが進まない理由とは?

生産地を助けるだけでなく消費者・企業にもメリットがあり、SDGsにも貢献するフェアトレードですが、なかなか進んでいかない現状があります。

<生産者にとって>・デメリットなし(※)

<消費者にとって>・価格が高い。・商品のバリエーションが少ない。

<企業にとって> ・コストが高くなる

<社会や環境にとって> ・デメリットなし(※)

※ただしすべてのフェアトレードが十分にうまくいっているわけではないので、個々のフェアトレード事例で問題点や改善点はあります。

社会や環境にとってのデメリット

フェアトレードのしくみは社会や環境にデメリットがないように配慮して設計されています。

しかし、フェアトレードでは市場価格とは別の価格を設定するので、自由市場経済のメカニズムが働かない場合があります。したがって、サプライチェーン(原料調達・製造・輸送・販売などの流れ)のなかでコストがかかってしまうというような問題が生じる可能性もあります。

フェアでないトレードって?

フェアトレードをわかるにはまず「フェアでないトレード(公正ではない貿易)」について知る必要があります。貿易をする2つの国を例にとって考えてみます。

フェアトレードをわかるにはまず「フェアでないトレード(公正ではない貿易)」について知る必要があります。貿易をする2つの国を例にとって考えてみます。

A国は農地が多く小麦を生産し、B国は技術が高く自動車の生産が多かったとします。A国は小麦を、B国は自動車を相手の国に輸出することでお互いに利益を得て、A国もB国も輸出によってお金を得て、輸入でほしいものが手に入り、「貿易する前」よりも豊かになります。

まずB国はA国に「もっと生産量を増やすため」などと話をもちかけ、A国にお金を投資して大規模な農地を開発し、農機具を持ち込み、農場を経営して現地の人を雇い入れます。さらに、農園の作物をB国にとって小麦よりも輸入したいさとうきびに切り替えることもあります。そうなると、A国はB国のためにひたすらさとうきびを生産し続けることになります。

ここで生じる最も重大な問題は、A国で生産したさとうきびの価格をB国が決めてしまうということです。B国は安くとうもろこしを輸入して大きな利益を得るのに、A国は利益が得られず、現地で働く人は安い賃金でそこにやとわれて働きます。この状況はずっと続き、A国は貧しいまま、B国は貿易によってますます豊かになっていくのです。

これが、「フェアでないトレード」という不公正・不平等な現実です。「一方の国は豊かになるが、一方の国は豊かにならない」という貿易が行われているのです。

フェアトレードの始まり

始まりは、1940年代後半にアメリカのNGOがプエルトリコ(カリブ海にあるアメリカ領)の女性たちが作った手工芸品を販売したことだといわれています。当初はチャリティー活動の意味合いが強く、フェアトレードでなく「オルタナティブ・トレード」(もうひとつの貿易)と呼ばれていたようです。 1970年代に入ると、開発途上国の産品を購入することにより、こうした国の人々を積極的に支援していこうという試みはさらに広がり、「公正な価格で輸入しよう」との意味合いから「フェアトレード」という言葉が定着。やがて、工芸品・バナナ・チョコレート・コーヒー・衣類など、商品のバリエーションが増えて、欧米には「フェアトレード・ショップ」ができました。「フェアトレードがなぜ大事なのか」を広く一般の人に知ってもらおうという動きも活発になっていきました。

2000年以降になると、フェアトレードに積極的に取り組む大手スーパーや食品メーカーも増え、「フェアトレード」という言葉がようやく一般の人に知られるようになってきました。

行政でも、公正な取引で格差のない社会を実現しようとする「フェアトレードタウン」認定を目指す動きが始まり、2011年、熊本市が日本初のフェアトレードタウンに認定され、2020年9月までに名古屋、逗子、浜松、札幌、いなべ各市も認定を受けました。

社会の未来を育てるウェブメディアより

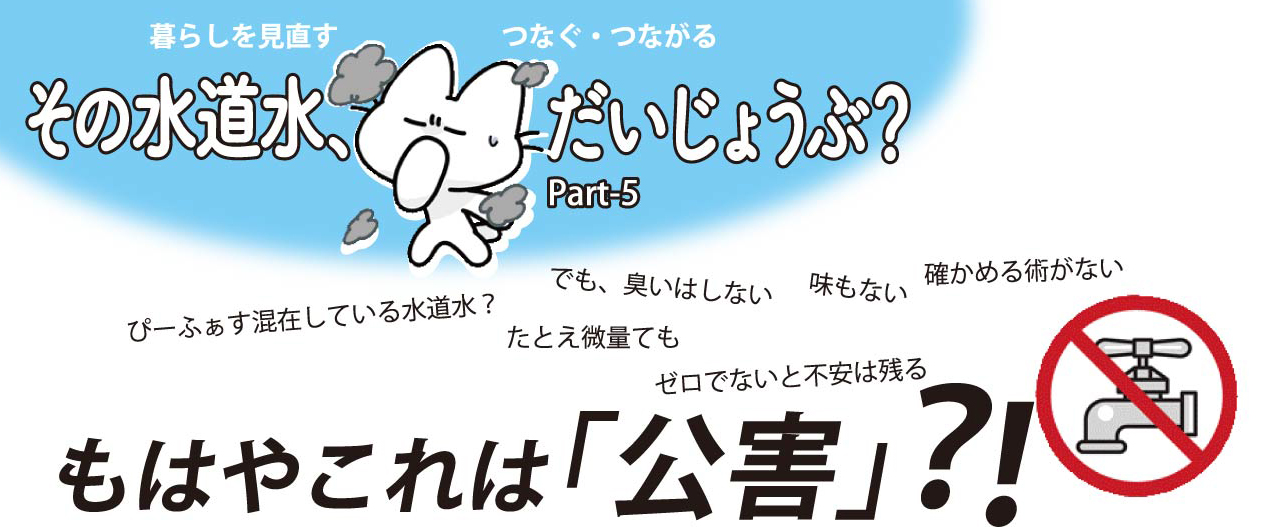

vol.225 その水道水、だいじょうぶ?part-5

発がん性などが疑われ国際条約で製造や取引が禁止・制限されている有機フッ素化合物(PFAS=ピーファス)が全国の地下水や水道水などから高濃度で検出されている問題は、各地で住民が自主血液検査に乗り出すなど、波紋が広がり始めています。問題を放置してきた行政や排出源の責任を問う声も相次いでいるのが現状です。

公害といえばすぐに脳裏に浮かぶのが「水俣病」「イタイイタイ病」「四日市ぜんそく」などが挙げられますが、公害には、以下の7つの種類があります。

大気汚染:工場・自動車から出る排出ガスなどによる空気の汚れ

水質汚濁:工場から出る排水などによる川などの汚れ

土壌汚染:工場から漏れた有害物質などによる土の汚れ

騒 音:工場・自動車・鉄道などによる音

振 動:工場・自動車・鉄道などによる地面の揺れ

地盤沈下:地下水の汲み上げにより地面が沈むこと

悪 臭:工場などから出るいやなにおい

PFAS問題は「水質汚濁」と「土壌汚染」が当てはまりそう。

汚染に揺れる航空産業の町

名古屋市の北に隣接する豊山町は、ビジネスジェットやプライベートジェット運行の拠点となる愛知県営名古屋空港や、三菱重工の小牧南工場などを擁する航空産業の町。その豊山町も水道水の汚染問題に揺れている。町内を流れる地下水や河川からひいた水道水から、国が安全性の目安として定めた値(暫定基準値)を大幅に上回る濃度のPFASが相次いで検出されているため。各務原市には航空自

衛隊 岐阜基地がある。「消火訓練で泡消化剤を使用していた」という証言

も得られており、水質・土壌汚染につながった可能性が高い。が、防衛省によると2024年9月末までに、陸上自衛隊と航空自衛隊の保有するPFOS含有泡消火薬剤の処理を完了したとのこと。しかし、水源を汚染され、各務原市も水道水が国の定める暫定基準を大きく上回っている。この事実を行政は3年間も公表しなかったため、市民は無防備で対策を取ることができなかった。

得体の知れないこのPFASは、何千種類ある有機フッ素化合物の総称で、腎臓がんや精巣がん、乳がん、妊娠高血圧症、異質異常症、潰瘍性大腸炎、免疫力低下、低出生体重児などとの因果関係が疑われている。

体内から数十年間、排泄されず

これまでの研究で特に毒性が強いと認められたPFOS(ピーフォス)、PFOA(ピーフォア)、PFHxS(ピーエフヘクスエス)の3つは、有害な化学物質を規制する「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)」で、製造や使用が禁止または厳しく制限されている。他のPFASについても、人への重大な影響が懸念されるため、欧州連合(EU)がPFAS全体を禁止する方向で検討を急ぐなど、欧米で規制強化や対策が進んでいる。

問題は、PFASが化学的に極めて安定した構造を持つ点。このため、製造や使用を禁止しても、工場などからすでに排出されたPFASが、分解されずに河川や地下水、土壌に滞留。水道水や農水産物を汚染し続けるとともに、それらを摂取した人の健康を脅かしている。PFASは体内で代謝されないため、一度摂取すると、最長数十年、体内に留まるとの調査結果が報告されている。

そこで重要なのが、血液検査

各務原市では、一昨年と、昨年「市民の会」がみどり病院と共同で希望者を対象に血液検査を実施。その検査結果の記者発表時に、にらめっこも取材をさせてもらった。

「岐阜県各務原市の三井(みい)水源地(同市三井東町)の地下水から発がん性が指摘される有機フッ素化合物(PFAS)が検出された問題で、県民主医療機関連合会(岐阜民医連)は17日、昨年実施した子どもの血液検査の結果を公表した。三井水源地から水道水を得ている家庭の子どもの約8割で、PFASの血中濃度が米国の指標を上回った。

「岐阜県各務原市の三井(みい)水源地(同市三井東町)の地下水から発がん性が指摘される有機フッ素化合物(PFAS)が検出された問題で、県民主医療機関連合会(岐阜民医連)は17日、昨年実施した子どもの血液検査の結果を公表した。三井水源地から水道水を得ている家庭の子どもの約8割で、PFASの血中濃度が米国の指標を上回った。

検査は昨年11月、岐阜民医連が1~17歳の20人に実施し、京都大の原田浩二准教授=環境衛生学=が分析。三井水源地の子どもは14人中11人が米国指標の血液1ミリリットルあたり20ナノグラムを超え、各務原市内の別の水源地や市外の6人はいずれも指標を下回った。原田准教授は『水道水からの摂取があったのは確実』と指摘した。

今回は2023年10月に調べた成人83人への再検査も実施し、その結果も公表。前回の結果と比べて血中濃度に目立った変化は見られなかった。原田准教授は『PFASの半減期は3~5年とされるが、これは摂取をゼロにした想定での年数。水道水から検出が続いている状況では数字は落ちにくい』とし、長期のモニタリングの必要性を訴えた市は今回の結果を把握していないとして『提供があれば参考にさせていただく』とコメント。公費でのPFAS検査に関しては『市単独で行う予定はない』とした」(血液検査発表の翌日の中日新聞朝刊)

◆公費で検査実施の自治体「知ることで不安解消」

自治体による血液検査を巡っては、水道水から高濃度のPFASが検出された岡山県吉備中央町が、全国初の公費による血液検査の実施を決定した。町の専門家委員会の提言でも、環境省の専門家会議と同様に住民の精神面への懸念が示されていたが、町は「知ることによって不安が解消されることもある」と判断した。

かたや環境省が自治体向けに示している対応手引の修正案を、東京新聞が独自に入手。住民の血液検査について「かえって不安が増す可能性がある」と、自治体による検査に否定的な考えが新たに盛り込まれている。人体への影響を調べる血液検査は汚染地域特定にも役立つとされ、住民の要望も強い。環境省の方針は批判を招きそうだ。各務原市の対応は環境省の方針と同様「不安をあおりかねない」として血液検査はしない方針。(東京新聞)

2025年2月17日

みどり病院 松井院長

昨年一月16名の相談があった。腎がん、甲状腺、脂質異常、等の相関は分からない。慢性甲状腺腫瘍疑いが2名おられ専門医を紹介した。橋本病(慢性甲状腺炎)、腎がん、潰瘍性大腸炎はなかった。ピーファスは10年20年単位で経過観察していかなければならない。

民医連として今後どうするのか:土井事務局長

市民団体と一緒に131名の 血液検査を実施した。水道水による長期摂取された方々です。特に気になるのは三井水源の子ども、14名中11名が20ナノグラムを超えていたこと。公費負担の検査が必要であることを改めて要望をしていく。健康へリスクの影響のない米国並みの4ng/lにしたい。

Q:PFHxSが高い要因は?

A:原田/地下水に浸透しやすい性質だから。

Q:血液検査ですが、何年くらい続けると経過観察と言える?

A:原田/数値の高い人は数値が下がるまでは今後しっかり毎年、もしくは数年単位で検査していく必要があります。

Q:それで相関関係は証明できるか?

A:原田/なかなか特定しにくいですが、問題は

残ります。

Q:市民団体/数値がさがっていけば、安心してしまう人がほとんど。

Q:市民団体/数値がさがっていけば、安心してしまう人がほとんど。

A:原田/高止まりしているが、しっかり対策をとる必要があります。今明らかになっていないだけで、今後の問題としてしっかり見ていき、保健、医療関係で調査、住民に説明する必要もあります。

Q:各務原で血液検査をしないのはなぜか。

A:民医連/知見がない、という理由からです。知見がないからこそ、調査をする必要がある。知見は今後我々が作っていくことになると思う。血液検査が吉備町のように公費で検査し、調査する必要性を感じている。

Q:学校の浄水器。こどものリスクがあるのか。

A:原田/受け取る側より給水する側の基準を厳しくする必要がある。50ng/lを下回ることが必要。しっかり下回ること。ただ下回ったからといってそのままでいいとは限らない。その間、どう対応していくのかが大事。子どもならではのリスクですが、日本では、生まれて来ることどもの発達が遅れていく、免疫量にも影響が出ている。

Q:岐阜市民/基地の周りに住んでいないから大丈夫、ではなく、身のまわりにいっぱいあるPFAS、焼却されたらどうなるのか?

A:原田:日用品にはまだいっぱいあります。メーカー側もPFASフリーが必要となってきている。焼却ですが、有機フッ素ですから、しっかり高温で燃焼させれば分解されます。

vol.225 ぎむきょーるーむ 空間認知能力って?

パズル

パーツを組み合わせて完成させるパズルは、空間認知能力を鍛える遊びの一つ。パーツがどの位置にくるかを予測すれば、頭の回転が速くなります。絵柄を完成させる平面パズルだけではなく、立体のパズルにチャレンジすると、効果的に空間認知能力を鍛えられます。

パーツを組み合わせて完成させるパズルは、空間認知能力を鍛える遊びの一つ。パーツがどの位置にくるかを予測すれば、頭の回転が速くなります。絵柄を完成させる平面パズルだけではなく、立体のパズルにチャレンジすると、効果的に空間認知能力を鍛えられます。

パズルに慣れていない子どもは、簡単なパズルから挑戦してみましょう。最初に難しすぎるパズルを与えると、完成させられずに子どもがやる気を失うかもしれません。子どもの発達に合ったパズルを選ぶことで、楽しく取り組めます。

積み木・ブロック

積み木・ブロックは組み合わせることで立体を形作れる、空間認知能力を鍛えるのにぴったりの遊びです。

例えば「ロボットを作りたい」と思ったとき、ロボットの形状を思い浮かべてパーツを選び、組み上げることで、3次元空間での想像力が身につきます。

積み木・ブロックに慣れておらず、何をしていいかわからない子どもには、まずはお手本を見せながら積み木・ブロックに触れるところから始めましょう。

簡単な組み合わせを子どもと一緒に作りあげ、完成したら褒めることで子どものやる気を引き出せます。

折り紙

平面的な紙を折りあげて、さまざまな形に作り変える折り紙は、空間認知能力を上手に鍛える遊びです。

決まった折り方でオーソドックスな作品を作れるほか、自由に折ることで想像力を高められます。

子どもが初めて折り紙に挑戦するときは、手数が少ない平面的な作品を折るのが良いでしょう。できるようになったら、徐々に難易度をあげて、立体的な作品に挑戦してみましょう。

子どもが自分で折り方を確認しながら折り紙をすれば、空間認知能力アップにつながります。

外遊び(おにごっこ・ジャングルジムなど)

外で体を動かすことも空間認知能力を鍛えるのに効果的といわれています。たとえば、おにごっこは相手の位置と自分の位置を確認することで距離を把握する力をはぐくみます。

一つ目の理由として、「空間認知能力」が高い人は「IQ(Intelligence Quotient=知能指数)」も高い傾向があると言われているためです。この相関については、学術雑誌『図学研究』に掲載された「MCT (切断面実形視テスト)によって評価される空間認知力と一般知能との関係」という論文内で報告されており、「空間認知能力」と「IQ」には、かなり高い相関が見られるそうです。

一つ目の理由として、「空間認知能力」が高い人は「IQ(Intelligence Quotient=知能指数)」も高い傾向があると言われているためです。この相関については、学術雑誌『図学研究』に掲載された「MCT (切断面実形視テスト)によって評価される空間認知力と一般知能との関係」という論文内で報告されており、「空間認知能力」と「IQ」には、かなり高い相関が見られるそうです。

また、もう一つの理由として、子どもの遊び方の変化による空間認知能力の低下が危惧されるようになったという時代背景があります。

かつての子どもたちは、外で鬼ごっこや木登りをして遊んだり、室内でも積み木や折り紙をして遊ぶなど、その遊び方は立体的なものばかりでした。しかし現代の子どもたちは、スマートフォン・タブレットを使ったゲームや動画視聴など平面的な遊びが多く、立体的な遊びをする機会が少なくなっています。

学校現場においても、見取り図や空間図形の問題が苦手な子ど

もが増えており、空間認知能力の低下や能力を鍛える機会の少なさが課題となっています。

日常生活の中で鍛える

こそあど言葉(これ・それ・あれ・どれ等)を使わず、具体的な位置や形を表す言葉を使ってみる。こそあど言葉は物体や空間の詳細をイメージしにくく、空間認知能力の成長に必要な「位置関係や形状を頭の中でイメージする」機会が損なわれてしまいます。

例えば、「これをあそこに入れておいて」と言うところを、「この本を棚の一番上の左側に入れておいて」と言ってみるとよいでしょう。上下や前後左右だけでなく、大小を意識させる声掛けもおすすめです。

vol.225 続・しょうがいをみつめるvol.7

バリアフリーってどういうこと?

バリアフリーと聞くと駅や施設の手すりやスロープなどを思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。

それもそのはず、バリアフリーとはもともと建築用語で「障害のある人や高齢者などが社会参加しやすくするため、建築物などに存在する障壁(バリア)を取り除く(フリー)こと」の意味で使われていました。

現在ではより広い意味合いをもつようになり、「あらゆる人の社会参加を妨げる物理的、社会(制度)的、心理的障壁を取り除く」という意味で用いられています。

それは、障害というのは社会の側にあるものなので、その障壁を取り除くのは社会の責務であるという考えからきています。

年月をかけ、物理的障壁はかなり取り除かれてきました。誰もが使う公共施設などは誰にとっても使いやすいということを前提に設計されており、エレベーターやスロープが設置してあり移動しやすいのはもちろん、案内表示は誰にとってもわかりやすいシンボルマークであったり、さまざまな人が使えるトイレや休憩室が設置してあったりします。

最近では、レゴランドが自閉スペクトラム症など刺激に敏感な来園者が安心して利用できるよう、各アトラクションの刺激(感触、味、音、視覚、匂い)の強さを示した「感覚ガイド」を設置したことが話題になっていました。

これまでの目に見える障壁の除去から、見えない(見えづらい)障壁の除去へと物理的バリアフリーが進んでいることを感じます。

社会的にも、障害によって学びの機会が損なわれないようさまざまな学びの場が整備されてきましたし、障害があっても仕事の機会が得られるよう法律が制定されてもきました。

ですが、心理的障壁はなかなか除去できない壁として大きく立ちはだかっているような気がします。もちろん面と向かって公の場で差別的な発言をする人はあまりいないとは思いますが、障害のある人への偏見や決めつけは多くの人の心にあるものだと思います。もちろん私にも・・・。

障害のある当事者やご家族の話を聞いていると、「障害者雇用って制度はあるけど、精神障害だと雇われづらいんだよね」とか、「学校の先生に学習補助具としてのタブレット申請を却下されました」などと、制度はあってもそれを運用する人自体が障壁になっているということがよくあります。

心理的障壁は目に見えませんから、本人も意識していない場合が多いのです。学校の先生も何もいじわるをしようと思ってタブレット申請を却下したわけではないでしょう。だからこそ、心理的バリアフリーはとても難しいのです。

では、心理的バリアフリーを進めるためにはどうしたらいいのでしょう。

では、心理的バリアフリーを進めるためにはどうしたらいいのでしょう。

それは一人一人が異なることを前提にして、相手のことを知ろうとすること、相手の話を聞こうとすることなのではないかと思います。

よく知らないから見方が偏ってしまったり決めつけてしまったりするのです。知ればいろいろな見方や考え方ができるようになり、その分障害のある人や高齢者などさまざまな人に想いを馳せることができるようになります。

みなさんも、たくさんの人と出会い話をしてみましょう。それが多くの人が生きやすい社会につながる一歩になるはずです。

vol.225 風の芸術村 美術教室

vol.225 niramekko Gallery 「幻獣シリーズ」

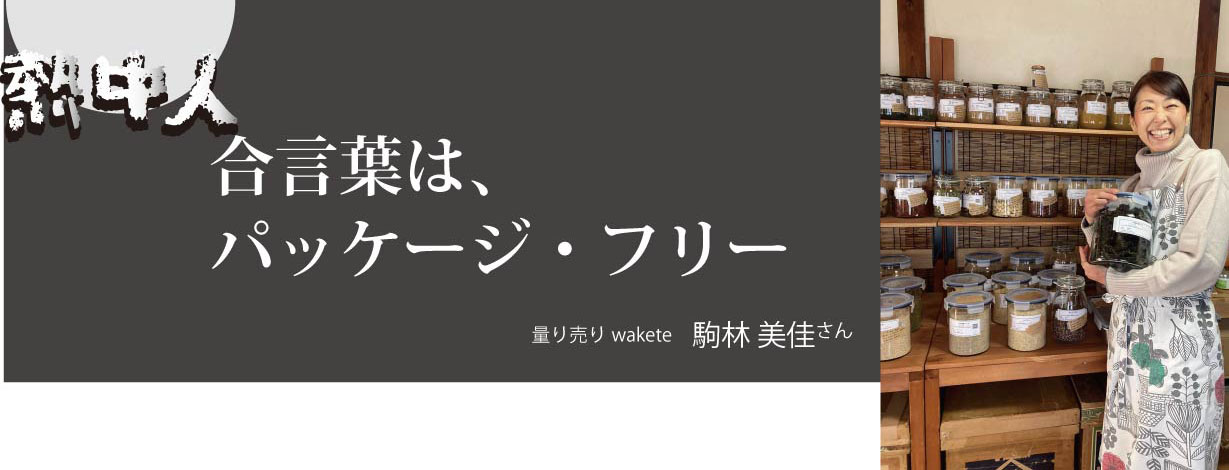

vol.225 熱中人 駒林 美佳さん

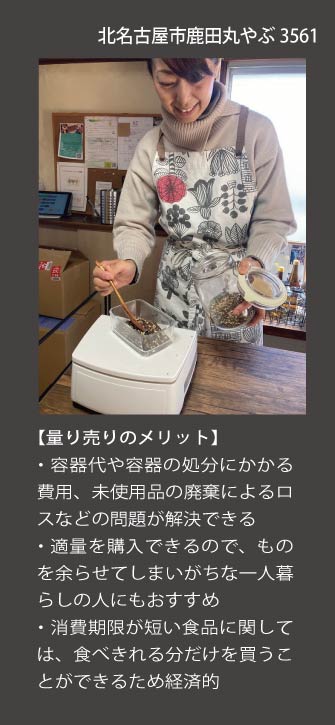

今でもちょっとおしょうゆ分けて、とか、お砂糖分けて、そんな関係っていいなってという気持ちと、資源は永遠ではないので限りあるものを分け合って、そんな思いがこもったお店の名前 。「決して重い課題を背負っているわけじゃないんですよ」と美佳さん。その背景にはゴミを減らしたいっていう思いがありました。

ことのはじまり

最初は、ママ友たちと「雑紙って資源回収に出せるって知ってた?」っていう本当に軽い内輪話でした。ドラックストアにステーションがあって雑誌、新聞、雑紙…これらを持っていくと、重さに応じてお金になったりポイントが貯まったり。1ポイント1円になるんだって、みたいな話から、雑紙を分別したら、燃えるゴミがめっちゃ減るっていう話題になって…「もっと減らせるんじゃない?」と話はどんどん膨らみ、庭で畑をやっている人が生ゴミを庭の土に埋めると「燃えるゴミとして出す量が減る!」って。それなら私にもできると思い、庭の一角にある花壇に埋めてみたんです。本当にゴミの量がすごく減りました。

でも、プラゴミは全然減らないんですよね。買い物に行くとこのパッケージ全部プラゴミなんだぁと思って。でも、買わずにはいられない現実があり、なんかモヤモヤしていました。そんな時、京都に プラゴミを減らすために量り売りもできるスーパーがあるっていうのを知って、旅行を兼ねて行ってきました。お店では、お野菜もお惣菜もみんな量り売り。納豆はステンレス製のデポジット制のお弁当箱に。買うこと自体がものすごく楽しかったんです!容器など持っていくものは増えるけど、自分が好きなものを好きなだけ容器に入れてもらい、帰ってからそのまま使えて、使い終わってもゴミにならない。これだ!と思いました。

それともう一つ、大事なことですが、「農薬を使わない、環境負荷のかかっていないもの、土地の風土を大切にしている農家さんと契約」してらしゃることも安心してお買い物ができると思ったんです。

しかもお店の方は、「ここだけでやっていても拡がらないので、いろんな場所で量り売りをやってほしい。売れた分だけ清算してくれればいいよ」という感じでスタートアップを応援する、というスタンスでした。

最初は師勝にあるビーガンカフェを間借りしていました。素材にこだわったランチを提供しているお店で、そのオーナーさんも環境のことをすごく気にされてなるべくオーガニックの食材を使い、ランチを提供されていました。で、たくさん仕入れたものは量り売りされていたんです。でもオーナーさんはランチ提供で手一杯で、量り売りやってます!ってアピールはできないとのこと。じゃぁ私、やりたいからやらせてくださいってお願いしたんです。順調でしたが、お客さんで、香料をつけてくる人と、ランチを食べたくて来る人と共存させるのは申しわけないって思い、予約時に香料はご遠慮くださいって。そしたらお客さんがすごく減ってしまって。いったんそのお店をたちのきました。

それからはあちこちで開催されるマルシェなどに出店させてもらってました。そんなことをしながらつないでいたら、ここ(現在の店舗)のオーナーさんが「今空いているから使っていいよ」って言ってくださって。京都のお店から仕入れもできることになり、一昨年2023年10月から再スタート。こうしてwakete はスタートしました。

場所があるっていいですね。いろんなお客様が来てくれます。「こういう買い方もあるんだね、楽しいよね」とか、「なんかちょっとづつ買えるのが嬉しい!」「これ美味しかったからまた買いに来たよ」って、来てくださる方が増えました。食べたことないものは少量買って、お試しも気軽にできる。「何のお店なの?」とか、「ちょっと見ていい?」って、ふらっと寄ってくれたり、リピーターの方も多いです。

使い回しの美学

資源回収ってリサイクルですけど、それを新たなものに作り変えるって、結局エネルギーが必要ですよね。あるものをそのまま使い回せるのがいいなって。チャックの付いた袋とかも捨てずに使いまわしています。あと、ジャムとか鮭フレークなどのビン類も。「容器がいるなんて知らなかったわ」、そういう人たちのためにリユース瓶としてお店にストックしています。循環がキーワードです。あるものをそのまま使えること。いいものをパッケージフリーで!

vol.225 やってみたシリーズ 第25弾

ウクレレとは密接なハワイアンミュージック。ハワイアンソングは、王族が音楽に深く関わっていた。中でもリリウオカラニ女王は160曲を超える曲をつくったといわれている。

「『クウ・プア・イ・パオアカワ二』というすごくいい曲があって、なんとこれはリリウオカラニ女王が幽閉されていた時に作った曲なんです。そんな時にこんなすてきなメロディがつくれるんだと、曲の背景にいちいち感動しちゃうんですよね」と、廣瀬さん。

「あとやっぱりウクレレの音色が好き。自分で弾いてて自分を癒してるっていう感覚」とも。

派手さはないけれど、弦が4本でシンプルなフォルムのウクレレは、小さく軽いのでどこへでも一緒に行ける、そんなペットのように可愛がる廣瀬さんのウクレレとの出会いは約10年前。

名古屋の百貨店の催事場で、偶然目にした男女ペアの演奏を聴いたとき「歌いながらウクレレを演奏するその人たちが本当に楽しそうで、私もやりたい!って思ったんです」家族にその話をすると、なんと誕生日にウクレレをプレゼントしてくれたとか。

ただ、それまで音楽に取り組んだことがなく、楽譜も読めないし、動画を見てもチンプンカンプン。何をどうしていいかわからなかった。そんなとき知った各務原市のウクレレ講座の募集。初心者向けの内容で、これならついていけそうと早速受講を申し込んだ。少しずつ弾けるようになってきた頃、友人の娘さんが絵画の個展を開くことを知った。

「友達の娘さんが今度個展を開くんです。そのオープニングセレモニーで一曲弾きたいんですが、こんな私でもあと1ヶ月で何とかなりますか?」と講座の先生に相談した。それから毎週一回、小牧市の先生の自宅へレッスンに通った。当日、お披露目したのは『見上げてごらん夜の星を』。

「とってもたどたどしい千鳥足の演奏でした。それでも屋外での演奏は、風に木の枝も揺らぐし、鳥も来てたし、とても心地よかった。あとでその時の動画を見たら、曲にあわせて体を揺らしている人がいたの。それがなんか嬉しくて、『あ、私はこういう世界を作っていたんだ』『やればなんとかできるもんだなあ』って。その時ウクレレをもっと続けてみようかなって思ったんですよ」

10年前にウクレレと出会い、講座の先生に出会ったことでハワイアンミュージックの良さを知り、オープニングセレモニーで人前で奏でる世界を知った廣瀬さん。

「5月18日にアートギャラリー是で開催される“おとなの音遊び”では「糸」に挑戦します。歌謡曲など身近にある曲もいいですよね。今まで聞くだけだった曲を自分で弾けるなんて思っていなかったから。やったらできる、すごいなあって自分を肯定できるんです」。

「今の目標は、歌いながら弾く。弾き語りって言うとなんか格好良すぎますよね(笑)。自分の楽しみとして、力まずゆるく続けていきたいですね」。

vol.225 えんぴつカフェ 俳句あれ?これ!

vol.225 にらめっこトピック 免許返納

現在82才。80才で免許返納しました。

79歳のころから、

・夕方の運転がむずかしくなったこと

・曲がる角を間違えることが多くなったこと

・夕方に運転をすると疲れ、一休みすることが多くなったこと

・子どもたちが「いつまでうんてんするのか」と心配されたこと

・高齢者の事故のニュースを見ながら加害者にはなりたくないと思ったこと

・80歳を機に返納しようと思ったこと

実はその前に不安があったのです。

・車から降りるとふらつくこと

・ふらついてまっすぐ歩けないこと

・杖を考えたがバランスがよくない。

・ノルディックウォーキングがいい言われ講習を受けた。5月末に満開のヒトツバダコ(なんじゃもんじゃ)を見られたことを機に車に乗るのを止めた。

それでも・・・

内科と歯医者は何とか歩いてと思っていましたが、とても無理でした。幸いにも「チョイソコかかみがはら」の沿線上に両医院があり停留所にもなっていたので通院は可能に。

自宅からNPO法人「だいじょうぶ」に通うには

須衛町1丁目の川崎団地に住んでいます。団地内の「チョイソコかかみがはら」でJR各務原駅。そこから歩いて名電各務原から那加駅へ。そこから事務所まで徒歩。

帰りは新那加駅から三柿野まで電車。岐阜バスに乗りかえ、関ひがし山線で上須衛まで。

返納して良かったと思っている。

返納して良かったと思っている。

歩きたくない時もありますが、動けるうちに!でも内心は、今現在、ポールを使わないと歩けなくなっているので、車だったら良かったのにと思うこともあります。ですが、ポールを使ってでも自分の思うようにし旅行に行ける今が一番です。動けなくなってから免許の返納をしていたらどこにも行けなくなっていたと思います。

月に1、2回は子供達に頼み買い物に。会議や市役所には事務所の人に頼めます。なので、私の場合は恵まれていますね。

免許返納メリット&デメリット

交通機関を利用してみて

車に乗っていた時には、自宅の玄関から事務所まで直接行けていたが、1日200歩ほどしか歩いてなかった。今では往復で2500歩くらい歩いています。

不便さに→とまどうことも

生活のサイクルが変わっただけなのに「車があれば…」と思う瞬間がある。が、気持ちの切り替えで難なくクリアできる。

ふれあいバスの運賃

大人 100円

大人 100円

小学生(6歳〜12歳)50円

障がい者 半額

未就学時 無料

平日は1時間おきが多い

土日祝祭日は2時間おき 路線によって違う

12月29日〜1月2日 運休

1月3日は土日祝日ダイヤで運行

支払いは現金またはICカード

vol.225 5月6月のえんぴつカフェ

vol.225 夢か悪夢かリニアが通る! vol.54

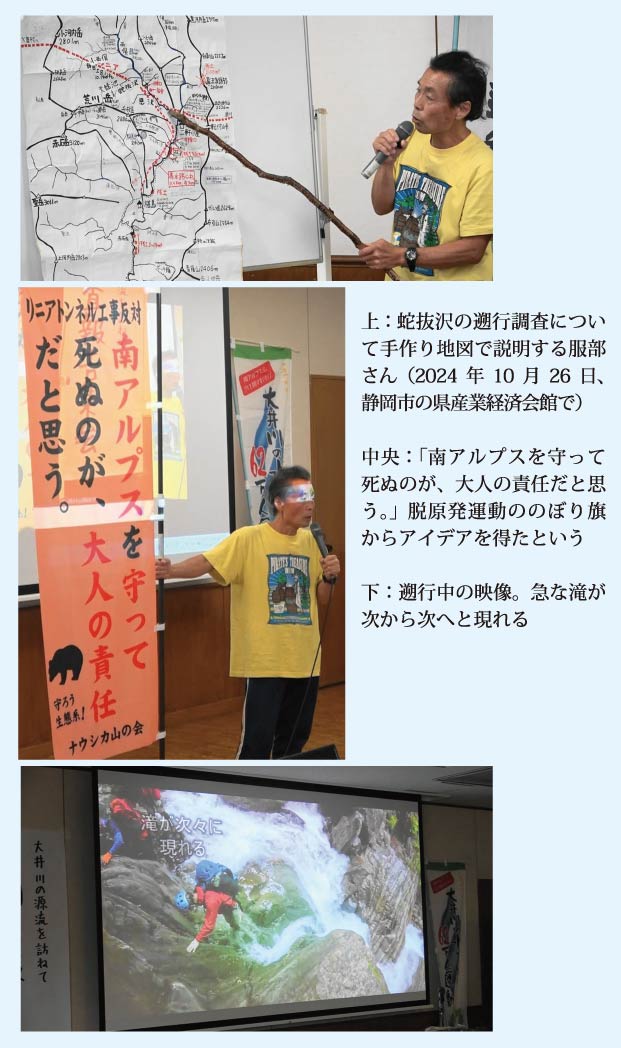

静岡県焼津市に住む「ナウシカ山の会」代表でクライマーの服部隆さん(72)は昨年7月、山仲間ら4人と南アルプスの大井川源流部、西俣支流の蛇抜沢(じゃぬけさわ)の遡行に挑みました。山梨、静岡、長野の3県にまたがるリニア中央新幹線の南アルプストンネル(約25km)は、大井川源流部の東俣、西俣の真下だけでなく、この蛇抜沢など無数の沢の真下も貫く計画です。国の有識者会議でJR東海は、トンネル掘削により蛇抜沢を含めた大井川源流部の8つの沢で流量減少が予測されるなどと環境影響評価(環境アセスメント)では示さなかった深刻な被害の恐れを明らかにしました。「『その影響を強く受ける』とされる沢を、我々山ヤこそが自分の足で、自分の目で、五感を駆使して、その自然の姿を確かめよう」(報告書より)と計画したのが今回の遡行です。 井澤 宏明・ジャーナリスト

静岡県焼津市に住む「ナウシカ山の会」代表でクライマーの服部隆さん(72)は昨年7月、山仲間ら4人と南アルプスの大井川源流部、西俣支流の蛇抜沢(じゃぬけさわ)の遡行に挑みました。山梨、静岡、長野の3県にまたがるリニア中央新幹線の南アルプストンネル(約25km)は、大井川源流部の東俣、西俣の真下だけでなく、この蛇抜沢など無数の沢の真下も貫く計画です。国の有識者会議でJR東海は、トンネル掘削により蛇抜沢を含めた大井川源流部の8つの沢で流量減少が予測されるなどと環境影響評価(環境アセスメント)では示さなかった深刻な被害の恐れを明らかにしました。「『その影響を強く受ける』とされる沢を、我々山ヤこそが自分の足で、自分の目で、五感を駆使して、その自然の姿を確かめよう」(報告書より)と計画したのが今回の遡行です。 井澤 宏明・ジャーナリスト

「枯れる」沢を遡行

魚がすめなくなる

服部さんは18歳の春休みに登った安倍川上流の山から望んだ南アルプスに魅せられて半世紀、南、北、中央アルプスの山や谷、海外の岩場を、裁判所職員として働きながら登ってきました。

服部さんは18歳の春休みに登った安倍川上流の山から望んだ南アルプスに魅せられて半世紀、南、北、中央アルプスの山や谷、海外の岩場を、裁判所職員として働きながら登ってきました。

蛇抜沢は南アルプス南部の中核をなす荒川三山の最高峰・悪沢岳(東岳、標高3141メートル)を源流とする沢です。悪沢岳は深田久弥の「日本百名山」で知られ、南アルプス国立公園、ユネスコエコパーク(生物圏保存地域)の一部です。

JR東海はトンネル掘削による沢の流量減少の恐れに言及する一方で、アクセスの困難さなどを理由に沢の上流域の調査は行なわず、ドローンなどを使った調査にとどめてきました(同社によると今年2月現在、33沢のうち上流域まで遡行調査したのは2沢だけ)。

蛇抜沢の下流部は急流で、次から次へと現れる滝は水量が多くて直登できません。ロープで安全を確保しながら沢から離れた草付きを登る「高巻き」やロープに体重を預けて沢に降りる「懸垂下降」を繰り返し、標高差約200メートルを登るのに約3時間を要したといいます。

遡行中にウェアラブル(装着型)カメラで撮った映像を見た静岡県専門部会の塩坂邦雄委員(株式会社サイエンス技師長、工学博士)は、沢岸の岩肌から流れ出ている複数の「湧水」に着目。この湧水は「水がたまっている断層破砕帯から一年中安定して出ている大井川の上流部の沢を支える水」だとし、「トンネルを掘ると断層破砕帯にぶつかるから、圧力のかかった水が全部トンネルに抜けて湧水が出なくなるので、沢が砂漠化し魚がすめなくなってしまう」と危惧しています。

山の悲鳴が聞こえる

今回の遡行の映像は「大井川の水を守る62万人運動」YouTube公式チャンネルで公開されています。蛇抜沢は緑が濃く、鳥のさえずりも多く、ツキノワグマのフンなど動物の痕跡も多く見つかりました。「南アルプス南部の自然の豊かさを体現している素晴らしい沢だ」と服部さんは言います。

服部さんは、国のリニア工事認可取り消しを求め沿線住民ら782人が起こした行政訴訟「ストップ・リニア!訴訟」(東京地裁は請求棄却、東京高裁で係争中)の原告でもあります。参加の動機を「南アルプスに人間の勝手で穴をあけて水が抜け、そこに落ち度もなく生きている生き物、植物が死んでいく、殺されていくのがどうしても我慢できない。彼らは日本語がしゃべれない。だったら僕が代理人になろうという思いだった」と振り返ります。

静岡県には南アルプストンネルの本坑(長さ8.9キロ)の他、先進坑(8.9キロ)、千石斜坑(3 キロ)、西俣斜坑(3.5 キロ)、工事用トンネル(3.9 キロ)、導水路トンネル(11キロ)の計6本のトンネルが掘られます(数字は「約」)。服部さんは「南アルプスの内臓をえぐり出すに等しい。私には南アルプスの悲鳴がはっきりと聞こえる」と批判しますが、声を上げ続ける山岳関係者は数えるほどしかいません。

4月20日には長野県松本市で開かれる登山者集会「南アルプスからのSOS」で登壇する予定の服部さん。「南アルプスは次の世代に必ず引き継いでいかなきゃならない公共財産。すべての沢の水を決して減らしてはいけない」と訴え続けています。

vol.225 防災に役立つアウトドア知識

非常時に役立つもの

<テント>災害用に用途を限定して持っておくより、“普段は遊びで使いながら、いざというときには住居にもなる”という意識で、使いながら備えておくことがベスト!

・水のたまりにくい場所を選ぶ→日よけ、雨よけのために、木の下も選択肢のひとつです。ただし、落雷の危険がある場所は避けてください。

・入り口は風下側に→入り口が風上を向いていると、突風で風をはらみ、飛ばされる危険あり。

・必ず張り綱を張る→張り綱を張らないと、大人2人が中にいても飛ばされることが。

・すのこやパレットを利用→床を上げることで、浸水・湿気・冷えを抑えられます。

・タープを張って生活空間を広げる→タープがなければブルーシートで代用してもよい。

・雨水は生活用水に→タープにたまった水は捨てずに利用。

・生活テントと物資テントを分ける→テントの数に余裕があれば、用途で分けると暮らしやすくなります。

・避難所のひとつとして認めてもらう→行政に働きかけます。認められれば支援物資や情報を受けやすくなります。

<携帯トイレ> 登山などのアウトドアに出かける際にも持参を呼びかけているアイテム。

少しでも自然への負荷を減らしたり、水場の水を汚染したりしないようにするのが目的です。アウトドアに出か ける際にはザックにしのばせておき、使用する機会をつくっておくことで、災害時にも抵抗なく使うことができます。

<低山へのハイキング>

災害時、がれきを乗り越えたり山道を歩いたりできるように、家族でハイキングに出かけ、不整地歩きに慣れましょう。

<キャンプの体験>

電気・ガス・水道を使わずに一晩過ごす「サバイバルナイト」お子さんがまだ小さい場合は、家の中で野外生活のまねごとをしてみましょう。非常食の賞味期限切れに合わせて行えば一石二鳥です。非常食を晩ごはんにして、味、量、食べやすさ、好みなどをチェックします。

<暗闇に慣れておく>

暗闇が苦手な子は、暗闇に慣れておくことも大切。ヘッドランプやろうそくの明かりのもとでカードゲームをして過ごすなど、楽しみながら経験を積み重ねていきましょう。

<和式トイレを子どもに使わせておく>

災害時は和式トイレしか用意できないこともあるので、遊びに出掛けた先に和式トイレがあれば、積極的に使わせておくなど、日頃から和式トイレにも慣れさせておくといいですね。

できるだけ安全に子どもを避難させる

歩ける子であっても、なるべくおんぶやだっこをして、子どもが怪我をするのを防ぎ、子どもとはぐれてしまわないように.靴は必ず履かせておきます。ヘルメットや帽子で頭も保護しましょう。避難時は、なるべく両手を空けておきたいもの.そんな時、「ベビーキャリア」があると便利.災害時にも役に立ちます。子どもの着替え、おむつ、おしりふき、タオル、ビニール袋、食料、水など、非 常時に必要なものを入れてしまっておくようにすれば、いざというとき、子どもを乗せてすぐに避難できます。

子どもをぎゅーっと抱きしめて

子どもをぎゅーっと抱きしめて

災害が発生した日、親と離れ離れで一晩を過ごした幼稚園の子どもたちが、親に会うまで泣いたりぐずったりしなかったという話を聞きました。小さな子であっても災害という非常事態を理解し、大人たちを困らせないようにじっと我慢することがあります。

兄弟姉妹がいる場合は、上の子ほど我慢するようです。避難生活で親も精いっぱいですが、子どもたちもがんばっています。被災後は先の見えない生活が続き、子どもの相手をする余裕がないかもしれませんが、しっかり抱きしめてあげてください。上の子にも、下の子と同じように甘えさせてあげてください。

NPO法人 森は海の恋人 畠山 信(はたけやま まこと)さんは、

NPO法人 森は海の恋人 畠山 信(はたけやま まこと)さんは、

「安心・安全」を考えるのであれば、「危ないことをしない」のではなく、「危険の感覚とそれを回避する技術の向上」を目指すべきなのだと思います。さまざまな体験を通して、その感覚と技術を学ぶべきだと思うのです。キャンプなど野外活動の知識と技術は身を守る第一歩といえます。シートとロープでタープが作れるかどうか、実際に経験しておくといざという時に必ず役に立つことでしょう。

vol.225 ボーダーレス社会をめざして vol.84

NPO法人オープンハウスCAN 理事長 伊藤佐代子

移動支援

趣味を楽しむ時間は、心を解き放ち、生活に彩りを添える大切なひとときです。障がいのある人、ない人すべての人にとって、生きていくための活力となる大切な時間だと思います。

障がいのある人の趣味は、例えば「電車を見る・乗る・写真を撮る・絵を描く・歌を歌う・ゲームをする」など一般の人と何ら変わることはありません。自分一人では行動が難しい人には、障害福祉には、移動支援というサービスがあります。

移動支援とは、『単独では外出困難な障害者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供するサービス』とされています。

このサービスを利用し、趣味を楽しんだり、興味を満たすことができます。電車を見に行く人、カラオケをする人、電車に乗り、遠くへ出かける人など、いろいろな支援を私たちはしています。障がいの程度に差はなく、楽しんでいらっしゃる姿はいいものです。この時間があるから一週間頑張って事業所へ行けるという人も中にはいらっしゃいます。

趣味とは言えないかもしれないのですが、支援者と出かけるということを楽しみにしているという人も多くいらっしゃいます。ストレスの発散の仕方が難しい人には、親、きょうだいではなく、支援者と出かけて、いつもと違った空気を吸うのはいいことだと思います。

余暇を充実させるという事は、楽しみばかりだけでなく、緊張を緩和したり、気分転換ができるという役割をもっていて、なおかつ生活の質(QOL)をも高めるのではないかと思います。

現在は意思決定支援ということが盛んに言われ、当たり前のことですが、ご本人の意思を大切にしなければいけません。買い物に行き、何が欲しいのか一緒に売り場を見て回り、好きなものを選び、できる限り自分の手でお金を支払うという事をしてもらっています。

最近は店員さんではなく、機械相手に支払う事が多くなってきましたが、挑戦しています。まず人差し指を立てることから始まり、画面をタッチしてお札を入れる場所を探し、自分で入れるなどとても時間はかかりますが一緒にしています。こんなことからご本人は自分でやったという達成感が得られ、より楽しむことができている気がします。自分一人の力でできることが嬉しく、自信になることは間違いありません。

障がいのある人は、家族以外の人と少しずつ時間を過ごせるように準備した方がいいのではないかと思います。是非、皆さんに移動支援のご利用をと思うのですが、実際には人手が足らなくて、私の事業所ではお受けすることはできません。が、調べてみましたら、岐阜市には45の移動支援を行っている事業所がありました。上手に制度を利用してほしいと思います。

vol.225 ここいく日記 はじめの42歩

自分で決めることの大切さを伝えたい

ここいくのメンバーは16名。代表は助産師ですが、メンバーの職業は多岐にわたっています。得意なことも、苦手なこともそれぞれでとっても凸凹な私たちが互いを尊重し合いながら日々楽しく「いのちの授業」を伝える活動をしています。

私はここいくの仲間でもあり、日々は市議会議員という仕事をしています。今年の2月に各務原市議会議選挙がありました。皆さん に応援してもらい、当選することができましたが、あまりの投票率の低さに嬉しさよりショックが大きかったです。投票率 40.79% 前回より5.97%下回り過去最低。私たちの暮らしに政治に関わらないことは何ひとつありません。でも、多くの方が投票に行かないのはなぜだろう?落ち込む私にここいく代表の中村が、「性教育と同じだよ。主権者教育も学ぶ機会がないんだよ。政治のこともここいくで伝えていこう」と話してくれて、やはり教育しかないなと思いました。

ここいくの「いのちの授業」は包括的性教育なので主権者教育も必須です。日々は自分で決めることの大切さ「自己決定」について話をしています。ここをもっと深めていく学びの場をつくりたいです。選挙を通して感じたことは、人の目を気にして、自分の心のままに決められない、行動できない人が多い現実です。古川さんを応援している、でも地域の目があるから表立っては動けない。こういう人が本当に多いのです。「自分らしく生きる権利」誰もが当たり前にもっている権利があるのに、本当の自分の気持ちを抑え、常に人の目を気にして生きることに慣れてしまうと、いろいろなことに流され、変化を諦め、自分で考えることができなくなるように感じます。

ここいくの「いのちの授業」での子どもたちの感想を紹介します。

ここいくの「いのちの授業」での子どもたちの感想を紹介します。

・ひとそれぞれ自由で自分で決めてよいことなのだと、はっきり言ってくれたのがよかった。

・今まではいろいろなことを人と比べて心配になっていました。でもこれからは、人と自分を比べないで、自分らしくありたいです。

・今日のお話を聞いて、人と違っていても、いいんだ。生きてていいんだなと思いました。すぐ生きる意味ないなと思っていたけど、生きてみようと思いました。

子どもたちの感想を読むと、伝われば変わると希望が湧いてきます。「自分らしく生きる権利」を学び、これからの社会を創っていくのは、自分自身であることを感じて欲しい。選挙中、「プチミッシャー」という素敵な言葉をある人が伝えてくれました。それは、私たちがずっと大切にしてきたこと、そのものでした。

プ プロセスを大切に

チ 違いを認め合う

ミ みらいを見据える(守る)

ツ つながりを大切に

シャ 社会をつくる(参画する)

まさにここいくが包括的性教育を通して伝えている「どう生きるか」に通じるメッセージ。誰もが政治を諦めず、社会を創っていく一人として当たり前に投票にいく人が増えるよう、「いのちの授業」を通して伝えていきたいです。

担当:ここいくメンバー 古川 明美でした。

ここいく☎090-3446-8061(中村)

vol.225 プレゼントコーナー

224号PRESENTS

ハガキまたはe-mailで、下記のアンケートを

1〜6までご記入の上、編集部・プレゼント係りまでお送りください。

1-あなたのストレス解消法は?何かとストレスの多い日々を生きる私たち。あなたはどうやって解消してますか?

2- 気になるにらめっこ紙面での広告

3- 気に入った記事、気に入らない記事の

タイトル1つ・その理由もお書きください。

4- ご希望のプレゼント名 (第1希望・第2希望を必ずお書きください)

※Bは編集室までとりに来られる方

5- 本紙をどこで入手されましたか?

6- 氏名、年齢、住所、郵便番号、電話番号、家族構成

〆切:2025年5月25日 当日消印有効。

宛先 〒504-0855 各務原市蘇原新栄町3-15

e-mail: info@niramekko.com

※お寄せいただいた個人情報は、本紙プレゼントの発送に限り、 使用させていただきます。

※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。

A.特別展「鳥〜ゲノム解析が解き明かす新しい鳥類の系統〜」招待券 特別展「鳥」実行委員会様より…ペア3組様

.jpg)

一生分の鳥が見られる!? 400点を超える鳥の標本や初公開の生体復元モデルを用いて、鳥類のひみつや魅力を徹底紹介。2025年3月15日(土)-6月15日(日)名古屋市科学館にて 写真は、チャミミチュウハシ(国立科学博物館蔵)

B.台湾アートな旅のお土産 おとな芸術村様より…2名様

4月13日から18日まで、台湾へ「アートな旅」に出かけたおとな芸術村。にらめっこ読者のために、スタッフが厳選して購入したお土産をプレゼント!内容は当選してからのお楽しみ♪にらめっこ編集室でお受け取りください。

C.CINEX映画招待券 CINEX様より…ペア3組様

スクリーンに映し出される青い空、透き通る海を見て沖縄に少し触れてみる。主人公の生き方を考えてみる。そんな小さなきっかけが何かを残すかも。写真は「STEP OUT にーにーのニライカナイ」の一コマ。柳ヶ瀬のCINEXでご利用いただけます。

D.よりよく生きるためのライフデザインノート「ゼロの昇天」 人生これから!様より…3名様

もしもその時が来たら、私らしく見送ってほしい…。でも、私ってどんな人?その時が来るまでどんな風に生きようか。など、よりよく生きるためのヒントが詰まった一冊です。絵本作家・高畠純さんのイラストが温かく寄り添います。

vol.224 私たちは何を食べどう暮らしている?

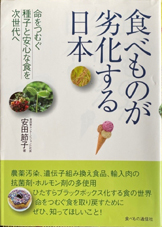

みなさんは「食べものが劣化する日本」著:安田 節子(食べもの通信社)という本を読んだことありますか?この本によると、「農薬汚染、遺伝子組み換え食品、輸入肉の抗菌剤・ホルモン剤の多使用 ひたすらブラックボックス化する食の世界。命をつむぐ食を取り戻すためにぜひ、知ってほしいこと!」と本の帯には、私たちへの警鐘があります。

みなさんは「食べものが劣化する日本」著:安田 節子(食べもの通信社)という本を読んだことありますか?この本によると、「農薬汚染、遺伝子組み換え食品、輸入肉の抗菌剤・ホルモン剤の多使用 ひたすらブラックボックス化する食の世界。命をつむぐ食を取り戻すためにぜひ、知ってほしいこと!」と本の帯には、私たちへの警鐘があります。

[私事ですがひょんなことから、犬を飼うことになりレオと命名しました。この号の発行日には5ヶ月になる。常日頃、食品を買うときには成分表を見るクセが付いてる私。飼い主からの申し送りで、わんこのご飯は「ご飯、鶏の胸肉、いも類、ゆで卵、ときどきレバーね。たまにはドライフードでもいいよ」とのこと。店頭でドライフードを選ぼうとなにげに成分表をみたら、もうみごとに添加物だらけ!で、結局買えずに棚に戻すことに。犬を飼うのは2度目ですが、前のわんこはドライフードオンリー。それで何も問題はなかったんだけど、今回は自分で作ることにした。まぁ、それもいいかなと。たとえ犬でも、なにがしか影響はあるだろうと思ってね。(み)]

そこで今回は、すごく気になっていたゲノム編集と遺伝子組み換えなどの「不自然な食べ物」プラス「添加物」について特集をします。

ゲノム編集と遺伝子組み換えは、生物の遺伝子に変化を加える技術ですが、対象となる遺伝子や、その変化の仕方に違いがあります。

ゲノム編集とは

生物自身が持つ遺伝子に狙って変化を加える技術です。酵素の「はさみ」を使ってDNAを切断し、塩基の欠損や挿入、遺伝子の導入などをします。自然に起こりうる遺伝子の変化を人為的に誘発する点が特徴です

ゲノム編集食品のメリット・デメリットは?

メリット:生き物が本来持っているたくさんの遺伝子の中から食品としては悪い特徴を作ってしまう遺伝子(例えば成長を抑制する遺伝子)を除いてやることでいい食品になる生き物を作り出します。 外来遺伝子を入れずに遺伝子を操作できるのは、ゲノム編集の最大の利点であり、遺伝子組換えとの大きな違いです。

ゲノム編集は、従来の遺伝子組換えと比べて安全に、そして狙った遺伝子を編集できる技術として、農業や水産業で応用が進んでいます。また、遺伝子が要因となる疾患の治療など、さらなる応用が期待されています。

デメリット:ゲノム編集食品については事業者の届け出は任意、食の安全性審査や環境影響評価、表示義務もない現状では、消費者の知らない間に流通してしまう可能性があり、消費者の知る権利、選択できる権利は奪われています。

遺伝子組み換えとは

異なる種の生物が持つ遺伝子を導入する技術です。目的の性質を持つ遺伝子を他の生物から導入し、その遺伝子の働きを利用します。狙った場所に入れることはできません。

遺伝子組換えのメリット・デメリットは?

メリット:農作業の省力・低コスト化を実現 。低農薬・高機能な食品を摂ることができる 。世界的な飢餓の解消や環境保全につながる。

デメリット:遺伝子組換え植物の花粉が飛散し、その他の野生種との交雑が起こる ことで、遺伝子が流動するおそれがあります。 遺伝子汚染による生態系への影響は未知数であり、雑草と交雑した場合に生じるスーパー雑草などが例として挙げられます。 耐性の強い外来種が在来種に打ち勝ってしまうように、外来遺伝子が拡散することの危険性もまた不透明です。

安田さんは著書の中で「『奇形種』を食品にすべきではない。開発者は消費者利益をうたいます。しかし、ゲノム編集によって作られた黒ずまないマッシュルームを消費者は歓迎するでしょうか。このマッシュルームは空気との接触で黒ずませる、酸化の原因となる酵素「ポリフェノール」を生成する遺伝子を欠損させています。」と述べています。さらに開発者側は「ゲノム編集された食品を検査しても、ごく短いDNA配列の欠損のために検出が不可能だから表示は不要』と主張しています。しかし、表示を義務づけたEUでは、現在検知は十分可能とされています」と続いています。

遺伝子組み換えに関して、「ニワトリやウナギの遺伝子をイネに」というショッキングな見出しに続く文には「日本では、2018年に入って動物の遺伝子を使った遺伝子組み換えイネの野外栽培実験が申請されています。ニワトリの遺伝子を組み込んで、血圧降下の効果があるとされるタンパク質をイネの胚芽の中に作り出すことをねらった遺伝子組み換えイネです。ゲノム編集も遺伝子組み換え技術と同様に、基本特許はすでにモンサントやデュポンが独占しています。日本が特許戦争に遅れて乗り込んでも、敗退することは目に見えています。何より消費者は、遺伝子組み換え食品を食べたくないのです。」と言います。まったく不自然で、食べものがますます劣化していくことがとても気になります。

そしてさらに気になる食品添加物

食品添加物には、食品の形を作ったり味を良くしたり風味を出したり長期保存ができるというメリットがあります。 作ったものをすぐ食べるということが難しい現代にとって、大変なメリットに。

食品添加物には、食品の形を作ったり味を良くしたり風味を出したり長期保存ができるというメリットがあります。 作ったものをすぐ食べるということが難しい現代にとって、大変なメリットに。

デメリットは、微量であっても体に良くない成分を使っていることが多いということ。

安田さんは「人工甘味料は『人工の化学物質』」と言い切ります。その内容は「アステルパーム、サッカリンナトリウム、スクラロース、アセスルファムカリウム、キシリトールなどがあります。アステルパームの甘味料は砂糖の約200倍。サッカリンナトリウムは500倍です。(中略)人口甘味料は不純物や体内での分解物の作用などもハッキリ分からない場合が多いのです。

ちなみに、自然食品である砂糖も摂りすぎは禁物です。砂糖には麻薬のように習慣性があります。ひいては肥満や糖尿病だけでなく、うつ病や骨粗鬆症の原因になります。人工甘味料はもとより、砂糖もできるだけ控えましょう。」とあります。また、魔法の食品添加物「リン酸塩」にご用心、と始まり「ほとんどの加工食品に添加されている」といいます。「たとえば、⊿ジュース、清涼飲料水:変色変質・にごり防止、酸味料として。⊿炭酸飲料:炭酸ガスの安定化、合成ビタミンCの分解防止。

⊿うどん、中華めん:柔らかさ、弾力性、風味、色合いを出す「かんすい」として。

⊿漬け物:あく抜き、つや出し、低塩漬け物の変色変質防止、PH 調整

⊿ソフトクリーム:固さの調整、気泡の保持

⊿魚肉すり身、ソーセージ、ハムなど畜肉製品:結着、変色変質防止、弾力性、保水性向上(かまぼこ、ちくわ、さつま揚げ、魚肉ソーセージなど練り製品の多くは、リン酸塩入りや輸入冷凍魚肉すり身を使用)このリン酸塩は、使用基準がなく、いくらでも使えるのです。これらの食品に使用されるリン酸塩によって、身体はミネラル不足になります。リン酸塩は体内に入ると、ミネラルと結合し、結合体は吸収されず、ミネラルと共に排出されるからです。

安田さんの本の最終章は「食料主権の確立が私たちの生命と環境を守る」で締めくくられています。

「山が荒れはてて洪水起きやすく 日本の食は米国にじわじわ握られていき、いま最終仕上げの局面を迎えているのです。

輸入食料はアフラトキシン汚染、高い農薬残留、ホルモン剤、遺伝子組み換えなどの問題を抱えており、私たちに健康リスクをもたらします。目先の経済効率の追求で、林業や農業が衰退し、山が荒れ、耕作放棄地が増えたため、ゲリラ豪雨に耐えられず、洪水が起きやすくなっています。全国に広がる獣害もそうです。国内をこのような状況にして、私たちの食べ物は海外で作ったものでいいのでしょうか。」

買い物は自分の意思決定の場。食はみらいを作ることにつながります。よ〜く考えて購入したいですね。

vol.224 身体に有害物質が入ったら解毒する

デトックス「Detox」は、英語のdetoxificationの略語で、「de(否定)」+「toxicus(毒の)」に由来し、体内に溜まった有害毒物を排出させることを意味します。

私たちの体には毎日様々な化学物質や環境ホルモンなどの有害物質が入ったり、体内で老廃物が作られたりしています。体内に入った多くの有害物質は、肝臓で解毒され、無毒化されます。

肝臓は人体で最大の解毒臓器です。肝臓で解毒されたものは、胆汁を使って便の中に排泄されたり、血液から尿に排泄されたりします。さらに、割合は少ないですが、汗や爪・髪の毛も排泄ルートの一種です。

ただし、その排出力は体質によりますし、加齢や生活習慣の乱れで排出機能は低下します。その下がった機能を元の状態、またはそれ以上に上げるために、食べ物や飲み物などを使って行うのが「デトックス」という健康法です。こまめな水分補給やバランスのとれた食事、適度な運動を心がけて、夜はしっかり入浴するなど、今日からトライできる生活習慣が中心です。

ただし、その排出力は体質によりますし、加齢や生活習慣の乱れで排出機能は低下します。その下がった機能を元の状態、またはそれ以上に上げるために、食べ物や飲み物などを使って行うのが「デトックス」という健康法です。こまめな水分補給やバランスのとれた食事、適度な運動を心がけて、夜はしっかり入浴するなど、今日からトライできる生活習慣が中心です。

最大のデトックス方法は?

カラダに溜まった毒素の約75%は便から、20%は尿から、3%は汗から、残りの2%は髪や爪の生え代わりによって排出されると言われており、腸内環境をととのえて便通をよくすることが最大のデトックス方法と言えます。

カラダに溜まった毒素の約75%は便から、20%は尿から、3%は汗から、残りの2%は髪や爪の生え代わりによって排出されると言われており、腸内環境をととのえて便通をよくすることが最大のデトックス方法と言えます。

身体の毒素とは何ですか?

毒素とはカラダに害を及ぼす有毒物質のことを指し、食材として口から摂取しているものや皮膚から吸収されるもの、そしてカラダの中で栄養素が代謝された後に残った老廃物などがあります。

体に溜まった毒素はどうやって出せばいい?

肝腎要(かんじんかなめ)と日本語で言いますが、それだけ、肝臓と腎臓は人間にとって重要な臓器。これらが解毒の要となります。毒素の主な排泄ルートである便や尿がしっかり出ていることが重要です。体内に溜まってしまった毒素を体外へ排出するには「排泄機能(はいせつきのう)」を使うのが一番効果的です。 つまり、便・尿・汗などによって老廃物(毒素)を排出するということなのですが、この中でも最も排泄効果が高いものが「便」です。

重金属をデトックスする食べ物は?

体の中に溜まった重金属や有害ミネラルなどの有害物質を捕まえて排出します。 ビタミンC、亜鉛、セレンなどにキレート作用があります。 キレート作用を持つ食材の代表は、玄米や大豆、野菜ではほうれん草、玉ねぎ、アスパラガス、ニンニクです。 フルーツではリンゴやバナナ、その他にも、牡蠣やいわしもキレート効果が期待できる食品です。

体の中に溜まった重金属や有害ミネラルなどの有害物質を捕まえて排出します。 ビタミンC、亜鉛、セレンなどにキレート作用があります。 キレート作用を持つ食材の代表は、玄米や大豆、野菜ではほうれん草、玉ねぎ、アスパラガス、ニンニクです。 フルーツではリンゴやバナナ、その他にも、牡蠣やいわしもキレート効果が期待できる食品です。

毒を消す食べ物は?

ブロッコリーやカリフラワー、キャベツ、大根などのアブラナ科の野菜が挙げられます。 また、無毒化するミネラルであるセレニウムはにんにく、長ねぎ、玉ねぎ、海藻類に多く含まれます。 有害物質の体外への排出を促す食材。 食物繊維を多く含むリンゴやごぼう、きのこ類、海藻類などが挙げられます。

便通改善によるデトックスの効果

便通を改善するデトックスには、さまざまな効果があります。まず、便秘解消することで、吹き出物が減り美肌になるほか、ぽっこりした下腹も改善。

腸内環境を改善すると代謝がよくなるので、ダイエットや太りにくい体のベースを作ることができます。

また、食物繊維をしっかり摂取して排便を促すことで過剰な脂質や糖質も排出できるので、脂質異常症の予防や血糖値の改善にも。毒素が排出されることで、体のめぐりがよくなり、疲労感の回復、むくみ改善、冷え性や肩こりの緩和なども期待されます。腸内環境がよくなることで、ストレス耐性も上がるので、イライラしにくくなることも。デトックスは、ダイエットはもちろん、体の免疫力の強化、メンタルの健康にも期待できます。

腸内デトックスにおすすめの食材

毒素の排出するサポートをするのが食物繊維を多く含む、野菜や海藻、豆製品、キノコ類などです。

毒素の排出するサポートをするのが食物繊維を多く含む、野菜や海藻、豆製品、キノコ類などです。

体内にある毒素の排出をサポートするのが食物繊維。食物繊維には「水溶性」と「不溶性」の2種類があり、それぞれ異なる働きをします。わかめ、もずく、めかぶ、なめこ、ごぼう、オクラ、モロヘイヤ、アボカド、納豆、キウイなどに含まれる水溶性食物繊維は、余分なコレステロールや有害物質を吸着して排泄します。

また、きのこ類、豆類、ほうれん草、にら、かぼちゃ、とうもろこし、さつまいも、やまいも、こんにゃくなどに含まれる不溶性食物繊維は、便のかさを増し便通を改善します。

ごぼうやオート ミールのように、水溶性と不溶性ど ちらも含まれているものも。それ以外にも様々なものに複合的に含まれているので、いろいろな食品を組み合わせて摂取しましょう。

腸活して代謝が活発になるように

腸に便が溜まると異常発酵して毒素が出ます。それは血液にのって全身を巡り、体全体の代謝を悪くする。便秘を改善して腸内をデトックスすることが大切です。

便秘には主に3つのタイプがある

● ストレス型

● ストレス型

ストレスによって自律神経のバランスが乱れて便秘に。腸のぜん動運動は主に副交感神経が優位なとき(リラックスしているとき)に活発になります。

● 腸のぜん動不全型

腸のぜん動運動の動きが低下した状態。溜まった便が異常発酵し、腸内環境が悪化して便秘に。

● 直腸・肛門型

便が直腸まで来ているのに、便意の我慢が続いたりして、便が溜まったということを脳に送るサインが鈍くなって便が出にくくなる。

● 複合型

上の3つのタイプが合わさったタイプ。

腸のぜん動運動を促すための腸トレ

ストレス型か腸のぜん動不全型、あるいはその複合型なら、腸のぜん動運動を促すための腸トレがおすすめです。

ストレス型か腸のぜん動不全型、あるいはその複合型なら、腸のぜん動運動を促すための腸トレがおすすめです。

また、ストレス型は、ゆったりと入浴して副交感神経を優位にしたり、食物繊維や発酵食品を積極的に摂るようにしましょう。ぜん動不全型の場合は、ゆったりと入浴する以外に、大腸マッサージなどを行うといいでしょう。

【腸トレ1】寝ながらツイスト

体をひねることで、効率よく腸を刺激して、ぜん動運動を促すことができます。

仰向けに寝たら、片ひざを曲げて逆側へひねります。曲げた脚と逆の方向に顔を向けると、深くツイストできます。寝る前や排便したい時などに、これを両脚とも行いましょう。 参考:クラシエ、大正製薬(腸活ナビ)

vol.224 PFAS汚染 ますます目が離せない

住民に対する寄り添い方 自治体によってこんなにも違う!

岡山県吉備中央町の円城浄水場では、2023年、一部に有害性が指摘される有機フッ素化合物のPFASが極めて高い濃度で検出されていたことが発覚し、町は2024年11月から12月にかけて、住民などの希望者を対象に公費による血液検査を初めて実施しました。検査を受けたのは2歳から102歳までの709人で、血液検査の結果を公表。血液中の濃度は、検査をした700人余りの平均で、アメリカで健康リスクが高まるとされている値の7.5倍余りとなり、検査を受けた人の9割近くがこの値以上だったということ。結果について岡山県吉備中央町の山本雅則町長は「住民の心配は大変大きいと思うが、公費で血液検査を行った決断は間違ってなかった。しっかり支えて寄り添い、不安の解消に努めたい」と話していました。

一方で、青木官房副長官は、記者会見で「現時点の知見では、どの程度の血中濃度で、どのような健康影響が生じるかは明らかになっておらず、血液検査の結果のみをもって健康への影響を把握することは困難とされている。環境省も自治体が行う血液検査に対し、支援を行うことは考えていない」と述べました。そのうえで「水道水中のPFOSやPFOAについて暫定目標値を定め、超過することがないよう地方自治体が水道事業者などを指導している。政府としては、関係省庁が連携して国民の安全・安心のために必要な対策をしっかりと進めていく」と述べました。

各務原はどうでしょう。国の決定に従うというスタンスは相変わらずですが、市が防衛省東海防衛支局に「このままフェードアウトとなるとありがたい」とメールを送ったとか。これには耳を疑いますね。

各務原市のホームページより R5/10/20

提案

提案

PFASの問題について、各世帯に対する対策および経済的保障を行ってください。各世帯がミネラルウォーターや浄水器を購入する必要に迫られた原因が何かを考慮すれば各務原市が責任を取るべきと言えます。複数の市議会議員に話をしたところ全員「予算はある」と明言しました。なお、現時点で人体への影響が確認できていないから何もしないというのは、過去の公害問題から何も学んでいないと言わざるを得ません。

現時点においてPFASの健康リスクがないと言い切るのであれば、血液検査を行い市民に対して健康リスクの現状を説明すべきです。血液検査も行わず、現時点で人体への影響に問題ないというならば、その根拠も示すべきです。

学校などに浄水器を設置したのは大人よりも影響の出やすい子ども達が利用するから設置したのでは?我が家にも未就学児が二人います。各世帯に何もしないことの市の対応について、整合性が取れていません。

回答

PFOSおよびPFOAは難分解性等の性質から、規制物質になっておりますが、毒性については、現在も議論が継続している状態です。また、血液検査につきましては、現時点での知見では、どの程度の血中濃度でどのような健康被害が生じるかについては明らかになっておらず、PFOSおよびPFOAが、人体に影響を与えるメカニズムも解明されておりません。現在のところ、市で血液検査を行う予定はございません。

また、このような情報を総合的に判断し、ミネラルウォーターなどへの補助や、水道料金の変更は考えておりません。

学校および保育所等(以下、学校等)に浄水器を設置した経緯は、学校長から子どもたちや保護者が安心するために、三井水源地でのPFOSおよびPFOAの濃度低減の対策が完了するまでの間、浄水器を設置してほしいと強い要望を受けたため。現在は、濃度低減の対策が完了し、みなさまへの給水を開始しています。検査結果は、9ng/Lで暫定目標値である50ng/Lを下回ったことを確認しております。

20年以上にわたって全国の「PFAS」の状況などの研究を続け、環境省の専門家会議のメンバーでもある京都大学大学院の原田浩二准教授は…

〇必要な取り組み

PFASを取り扱っていた工場周辺など、過去の調査で値が高く出ることが明らかな場所もあるので、まずは各地域でPFASがどのように使用されていたかを把握しておくことが必要だ。経済産業省がPFASを取り扱っていた事業者に対して、聞き取りや調査の協力を要請するなど、環境省だけでなく、幅広く関係する省庁横断で取り組むとことで、対策として実効性があるものになる。

ピーファス問題は始まったばかり。

ピーファスは「水汚染」として語られがちですが、暮らしのあらゆる綿に侵入しているーーというい現実に我々は直面しているのです。「今後も新たな汚染地域が見つかっていくと思います。ピーファス問題は、ピーフォス、ピーフォアの製造廃止で終わったのではなく、始まったばかりなのです。メディアでも取り上げられ市民の関心も高まり指針値を超えた自治体では原因究明の調査を行う動きが始まっています。行政が動かないとそのまま汚染が放置されてしまう。もしくは一時的な対応で終わるのではないかという懸念が残ります。環境省を通して自治体はしっかり対応し、市民に正確な情報を伝えることが必要です。

それでは今後どう変えていけばいいのか。

行政による規制もありますが、ヨーロッパでは、必要のないピーファスはとりあえずすべて排除していく方針を示しています。行政が不必要なピーファスは使用しない・規制することを提示することで、メーカーも変わらざるを得なくなる。我々生活者はそれらの動きを注視する必要があるのです。

ピーファス汚染に対して、何を知りたいのか、どのような不安を抱いているのか、ということを研究者も目を向ける必要がある。と同時に市民として「今、何が起きているのか」という問題意識を持って調査の必要性を行政に訴えて行くことが重要です。

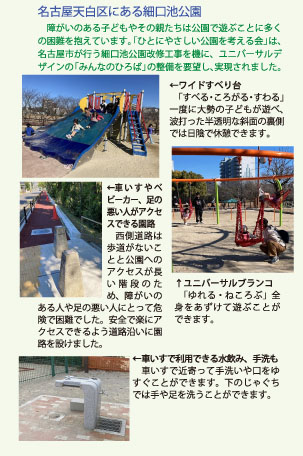

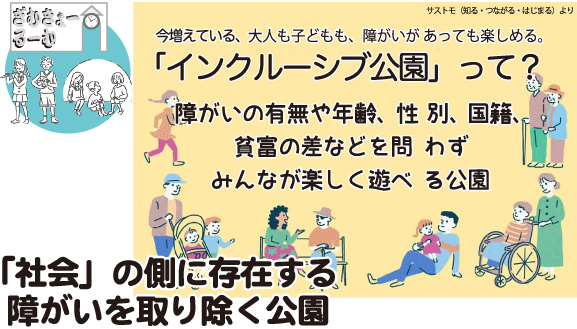

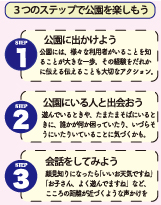

vol.224 ぎむきょーるーむ インクルーシブ公園

これまでは、物理的・心理的バリアによって公園を利用しづらい人たちがいました。すべての子どもが歓迎され、地域の多様な人々が交流できる場となるため生まれたのが、インクルーシブ公園です。

これまでは、物理的・心理的バリアによって公園を利用しづらい人たちがいました。すべての子どもが歓迎され、地域の多様な人々が交流できる場となるため生まれたのが、インクルーシブ公園です。

インクルーシブ公園は、ときに「障がいのある子どもが遊べる遊具がある公園」という意味で誤解されがちですが、「障がいのあるなし、子どもか大人かにも関係なく、すべての人が利用できる公園というのがポイント」(一般社団法人TOKYO PLAYの神林俊一さん)なのだそう。

インクルーシブは「人と人の関係性」によりつくられる

神林さん:社会にある物理的・情報的・制度的なバリアを、デザインを使って解決し、心理的バリアもなくしていこうとするのがユニバーサルデザイン。インクルーシブとは、ユニバーサルデザインでは取り除けないバリアを含めて、周囲の人の意識やアクションで取り除いていくという考え方です。もしスロープがあったとしても、まわりの人から『お手伝いしましょうか?』と声をかけてもらったほうが安心してその場にいられますよね。

今、日本にできはじめているインクルーシブ公園は、「人との関わり合いによってつくられる、誰もが集える場所」を目指しています。

今、日本にできはじめているインクルーシブ公園は、「人との関わり合いによってつくられる、誰もが集える場所」を目指しています。

インクルーシブ公園と従来の公園とのちがい

公園のつくられ方がちがいます。これまでの公園は「行政により計画され、つくられるもの」でしたが、インクルーシブ公園は「公園を利用者とともに育てていく」という考えのもと、計画・設計の段階から積極的に公園利用者へのヒアリングや意見交換を行います。また、完成後も利用者のヒアリングを重ね、検証・改善を繰り返す「変化し続ける公園」であることも特徴です。

神林さん:遊具について、ここで挙げている回転系遊具や円盤ブランコなどは、体幹が弱い人でも遊びやすいだけでなく、大人や子どもが混じり合って複数人で遊ぶことができるため、自然なコミュニケーションが生まれやすいのが特徴です。ただし、単にユニバーサルデザインの遊具を置いただけではインクルーシブ公園にはなりません。さまざまな特性の人々のニーズに合わせた空間構成や遊具などが求められ、木々などの自然、水道、休憩スペース、ユニバーサルトイレ、そして地域の理解や文化など、全体が絡み合ってデザインされます。

神林さん:遊具について、ここで挙げている回転系遊具や円盤ブランコなどは、体幹が弱い人でも遊びやすいだけでなく、大人や子どもが混じり合って複数人で遊ぶことができるため、自然なコミュニケーションが生まれやすいのが特徴です。ただし、単にユニバーサルデザインの遊具を置いただけではインクルーシブ公園にはなりません。さまざまな特性の人々のニーズに合わせた空間構成や遊具などが求められ、木々などの自然、水道、休憩スペース、ユニバーサルトイレ、そして地域の理解や文化など、全体が絡み合ってデザインされます。

私たちにできる3つのアクション

公園で育った「みんな」は、多様な人と生きていくことが当たり前になり、公園の外でもあたたかい眼差しを持ったり、人に手を貸したり借りたりできるようになるでしょう。

公園という小さな輪が少しずつ広がって、インクルーシブなまちへ変わっていく。それはつまり、「みんな」が安心して暮らせる未来を「みんな」でつくっていくということなのですね。

vol.224 続・しょうがいをみつめる vol.6

自立するということ

“自立”という言葉の意味を考えたことがありますか。

辞書で調べてみると「自分以外のものの助けなしで、または支配を受けずに、自分の力で物事をやっていくこと」とあります。

かつて勤めていた特別支援学校には、障害による困難を改善・克服することを目的とした自立活動という授業があり、一人ひとりの状態に応じて、例えば階段の昇降の練習をしたり、コミュニケーションスキルを学んだりという学習がおこなわれていました。

わたし自身も、”自立”とは一人でできることを増やすことと考え、「身の回りのことが自分でできるように」とか「自分から気持ちを伝えられるように」など一人ひとりに目標を設定し、(自分で言うのも何なのですが)結構熱心に指導支援してきました。

小児科医で自身も脳性麻痺の障害をもつ東京大学先端科学技術研究センター教授の熊谷晋一郎先生はインタビューで自立についてこのように語っています。

少し長くなりますが、以下に一部抜粋して掲載します。

一般的に「自立」の反対語は「依存」だと勘違いされていますが、人間は物であったり人であったり、さまざまなものに依存しないと生きていけないんですよ。

ー中略ー

“障害者”というのは「依存先が限られてしまっている人たち」のこと。健常者は何にも頼らずに自立していて、障害者はいろいろなものに頼らないと生きていけない人だと勘違いされている。けれども真実は逆で、健常者はさまざまなものに依存できていて、障害者は限られたものにしか依存できていない。依存先を増やして、一つひとつへの依存度を浅くすると、何にも依存していないかのように錯覚できます。“健常者である”というのはまさにそういうことなのです。

実は膨大なものに依存しているのに、「私は何にも依存していない」と感じられる状態こそが“自立”といわれる状態なのだと思います。だから自立を目指すなら、むしろ依存先を増やさないといけない。

「TOKYO人権 第56号(平成24年11月27日発行)」

https://www.tokyo-jinken.or.jp/site/tokyojinken/tj-56-interview.html

みなさん、どのように思われましたか?

みなさん、どのように思われましたか?

わたしはこのインタビューを読み、自立に対する見方が全く変わったんです。

「できることを増やさなければ、頑張らせ続けないと、自立できないんじゃないか」という無意識のプレッシャーから解放され、わたしが助けることもその人にとっての自立であり、わたしに依存してもらった後はほかに依存できる人やものを見つけていけばいいんだって、自分の、そして障害のある本人の今の姿をありのまま肯定できるようになった気がします。

vol.224 niramekko Gallery 「食べ物シリーズ」

vol.224 風の芸術村 美術教室

vol.224 やってみたシリーズ 第24弾

えんぴつカフェの「藍染め」に参加して

染めた布でバッグを作りました。坂井 喜美子さん (70代)

今年の10月に各務原市のギャラリー&カフェ204で、パッチワーク教室「柊」のメンバーとして、作品を出品予定の坂井さん。「漠然とだけど、コスモスをモチーフにした作品にしようかなって思っているんです」と、今から構想に余念がありません。

今年の10月に各務原市のギャラリー&カフェ204で、パッチワーク教室「柊」のメンバーとして、作品を出品予定の坂井さん。「漠然とだけど、コスモスをモチーフにした作品にしようかなって思っているんです」と、今から構想に余念がありません。

月に1回のこのパッチワーク教室に入って30数年、もはやベテランの域に達しているのでは?「いいえ、年数ばかり長くて…」とあくまでも慎ましい坂井さんですが、額に入れて飾る小品から、手提げバックやソファカバー、一番大きなものは180センチ×200センチのタペストリーと、数々の作品を手がけてきました。

「わざわざ布を小さく切り刻んで、それを縫い合わせてまた大きなものにするなんて。とよく言われるけれど、図柄を考えてちくちく手で縫い合わせた作品には、温かみがあっていいなあと思うんです」。

「一番難しいと思うのは色あわせです。パッチワークって、壁にかけてあるのを見るのと、手にとって見るのでは同じ作品でも印象は大違い。素材の段階では、えっ、こんな色使うの?と思っても、出来上がってみるといい感じに仕上がっていることも多いんですよ。どこにどんな色をもってくるか、その人の感性がみごとに出てきます」。もちろん、角をキッチリ出すことや、縫い目を揃えることなどは大前提のパッチワーク。

「一番難しいと思うのは色あわせです。パッチワークって、壁にかけてあるのを見るのと、手にとって見るのでは同じ作品でも印象は大違い。素材の段階では、えっ、こんな色使うの?と思っても、出来上がってみるといい感じに仕上がっていることも多いんですよ。どこにどんな色をもってくるか、その人の感性がみごとに出てきます」。もちろん、角をキッチリ出すことや、縫い目を揃えることなどは大前提のパッチワーク。

「最近は以前より縫い目を細かくする傾向にありますね」。

根気のいる作業、さぞや肩も凝るのでは?

「美容院で肩が凝ってますねえ、と言われますが、制作しているときは全く気にならないんですよ。疲れたら気分転換に編み物をすることも。編み物は何も考えずに手だけ動かしてるって感じでリラックスしてできるんです」。

パッチワーク以外にも、ミシンでカバンを作ったり、棒やかぎ針で編み物をしたり。こちらは全くの自己流で、自分の想いのままに好きなものを好きなように作ります。最近のお気に入りは、9月のえんぴつカフェで「藍染め」した布で作ったバック。染めたそのときから、これでバックを縫おう、と決めていたのだとか。染めるところから自作のまったくのオリジナル、まさしく一品物です。

「作りたいものがある日は、早く取り組みたいから家事をテキパキと片付けたりして、メリハリのある1日になるんです。そして、作り始めるとあっという間に時間が過ぎちゃうんですよ」。

そんな充実した日を過ごす一方で、気分次第では何もしないでのんびり過ごす日が1ヶ月近くも続くことも。そして毎週2回のバレーボールで体を思いっきり動かし、仲間と笑い合う。静と動、どちらの時間も捨て難く大切なもの。この無理せず自由なスタンスが長続きの秘訣かもしれません。

「布を見て、あ、こんなものを作ろう!と思うときも愉しいですが、作る工程はもっと愉しい。一番は、もうすぐ作品ができあがる、というときですね。不思議なもので、完成してしまうと意外に関心がなくなってしまうんです」

「娘のセーターなど、編みたい物もあるんですけど、今は10月の展示に向けてのパッチワークつくりが最優先、まだ漠然とした構想を、これから形にしていかなければいけませんしね」。

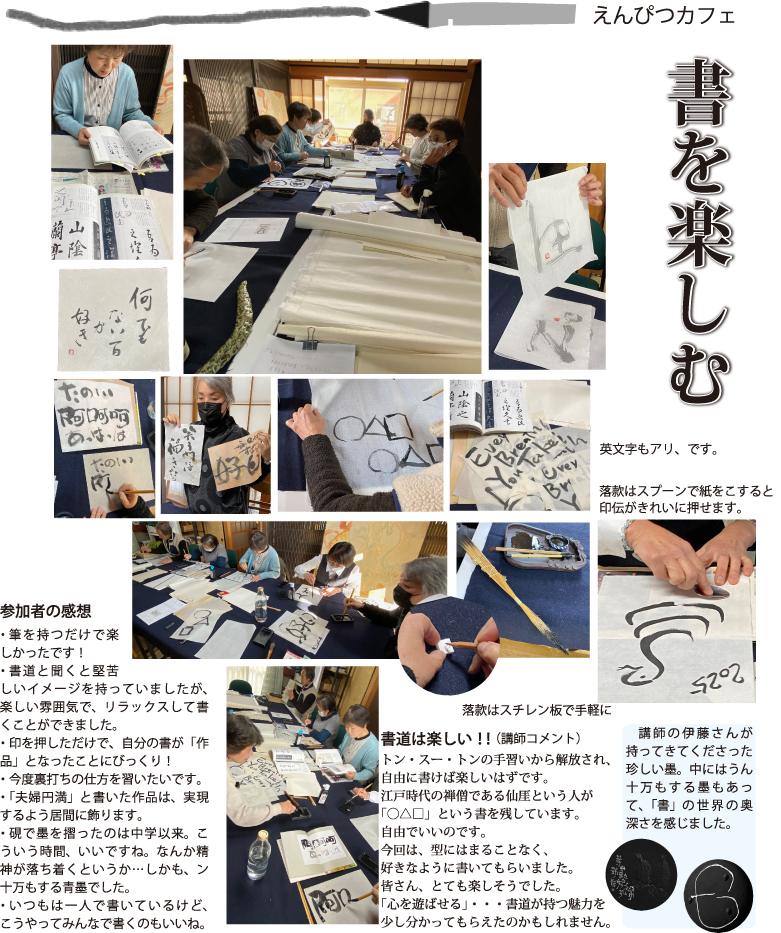

vol.224 えんぴつカフェリポート 書を楽しむ

vol.224 えんぴつカフェ3月4月の案内

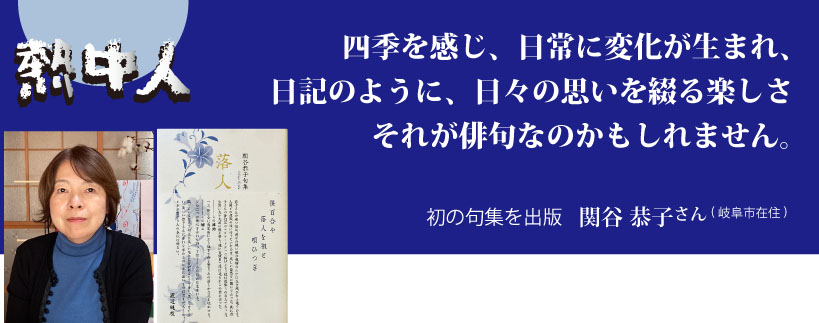

vol.224 熱中人 関谷 恭子さん

俳句は「座の文学」という言葉があって、みんな車座になって自分の俳句を詠んで人のを読む。そこには先生も生徒もないんです。日常の心に留まった一瞬を切り取る、その時の自分の心情や状況を俳句にする、それはまるで日記のようだと思うんです。

俳句は「座の文学」という言葉があって、みんな車座になって自分の俳句を詠んで人のを読む。そこには先生も生徒もないんです。日常の心に留まった一瞬を切り取る、その時の自分の心情や状況を俳句にする、それはまるで日記のようだと思うんです。

俳句を知ると、日本の四季がとても身近に感じられます。それは旧暦の考え方とか、二十四節気とか、季節の移り変わりを知ることにつながるからでしょうね。

嫁ぎ先が商売をしていたので、家業が忙しくて、自分の目の前の生活だけで手一杯でした。もうちょっと基本的なことを大切にした生活をしたくても、それができないまま、もんもんとしてたんですね。サービス業でしたので、対人にも疲れてて…。もっと自然に触れたい、丁寧な暮らしがしたいという思いがありました。同時に自分をもう少し大切にして生活を見直したいという思いもありました。それで休日に里山でこもるように過ごし、野の花に目を留め名を調べたり、昆虫好きな夫に虫の名をたずねたり…。時には味噌を手作りしたり、梅干しを漬けたりして、そういう少しゆったり暮らしを整える、少しずつですがそんな生活を10年ほど続けていたんです。そんな時に友人二人から、俳句教室の誘いをうけました。「私たちは普段、経営とか商売のこととか、そういうところにばかり頭を使っているんだけど、俳句は全く違う脳みそを使うからむちゃくちゃ新鮮だよ」と言われたんです。「じゃあ入ってみるわ」と教室に入りました。ちょうど年代的に周りでも何かを始める人が多い頃で、それも背中を押されました。

嫁ぎ先が商売をしていたので、家業が忙しくて、自分の目の前の生活だけで手一杯でした。もうちょっと基本的なことを大切にした生活をしたくても、それができないまま、もんもんとしてたんですね。サービス業でしたので、対人にも疲れてて…。もっと自然に触れたい、丁寧な暮らしがしたいという思いがありました。同時に自分をもう少し大切にして生活を見直したいという思いもありました。それで休日に里山でこもるように過ごし、野の花に目を留め名を調べたり、昆虫好きな夫に虫の名をたずねたり…。時には味噌を手作りしたり、梅干しを漬けたりして、そういう少しゆったり暮らしを整える、少しずつですがそんな生活を10年ほど続けていたんです。そんな時に友人二人から、俳句教室の誘いをうけました。「私たちは普段、経営とか商売のこととか、そういうところにばかり頭を使っているんだけど、俳句は全く違う脳みそを使うからむちゃくちゃ新鮮だよ」と言われたんです。「じゃあ入ってみるわ」と教室に入りました。ちょうど年代的に周りでも何かを始める人が多い頃で、それも背中を押されました。

それから美濃市の教室に毎月通いました。歳時記を知ったのも教室に入ってから。そこには花の名前、鳥の名前、味噌作りだとか詳しい生活のことが載っていたのが私的にはすごく興味深かった。だから俳句をつくるというよりも、「あ、歳時記ってすごく面白いわあ」というのが先にあったのかもしれない。例えば「立春」。もうすぐ春なんだけど、季語でいうと「春隣」っていって、春がもう直ぐそこまで来ている感じ。「春きざす」とも。立春を過ぎると「春浅し」と感覚的な言葉になったり「春寒し」とか。そうやって春が行ったり来たりしながら季節が移りゆくことが歳時記の言葉で表されていて、それもなんか響くというか。

それから美濃市の教室に毎月通いました。歳時記を知ったのも教室に入ってから。そこには花の名前、鳥の名前、味噌作りだとか詳しい生活のことが載っていたのが私的にはすごく興味深かった。だから俳句をつくるというよりも、「あ、歳時記ってすごく面白いわあ」というのが先にあったのかもしれない。例えば「立春」。もうすぐ春なんだけど、季語でいうと「春隣」っていって、春がもう直ぐそこまで来ている感じ。「春きざす」とも。立春を過ぎると「春浅し」と感覚的な言葉になったり「春寒し」とか。そうやって春が行ったり来たりしながら季節が移りゆくことが歳時記の言葉で表されていて、それもなんか響くというか。

最初入った教室は本当に厳しくて、毎月宿題で10句作っていくんですが「こんなのただの説明じゃん」、とか「これはレシピ」「情報が入りすぎ」とバッサリ。形として17音に収まってはいても、中に情報が多く入りすぎると、焦点がぼけてしまい、何がいいたいのかわかりにくくなってしまうのです。本当に訳も分からずスタートしました。今から13年前のことです。

最初入った教室は本当に厳しくて、毎月宿題で10句作っていくんですが「こんなのただの説明じゃん」、とか「これはレシピ」「情報が入りすぎ」とバッサリ。形として17音に収まってはいても、中に情報が多く入りすぎると、焦点がぼけてしまい、何がいいたいのかわかりにくくなってしまうのです。本当に訳も分からずスタートしました。今から13年前のことです。

昨年2月に初の句集「落人」を出版しました。家業に区切りをつけたこと、自身が還暦を迎えたこと、実家の父を亡くしたこと、いろんなことが重なって、節目を迎えた気がした頃、先輩が「恭子さん、そろそろ句集を出しなよ」っていってくださったんです。本を出したのはコロナの影響もあったかな。仕事が激減し、仕事のやり方も変わり、俳句の教室や吟行にも出かけやすくなった。ちょうど俳句が面白くなってきたことと重なって俳句の比率が上がってきたということも大きかったかもしれません。

装丁を始め使用フォント、色など、東京まで出向いて出版社の方といろいろな打ち合わせをしたのもいい経験でした。

俳句を始めてから13年。その間に書き貯めたものを1000句まで絞り、そこから先生が250選んでくださり、そこに自分の思い入れがあるとか、載せたい句を足して、340の俳句をこの一冊に載せました。この本を出版したことで、過去13年間に溜まった俳句をゼロにして、次のステージに。今はそんな気分です。

俳句を始めてから13年。その間に書き貯めたものを1000句まで絞り、そこから先生が250選んでくださり、そこに自分の思い入れがあるとか、載せたい句を足して、340の俳句をこの一冊に載せました。この本を出版したことで、過去13年間に溜まった俳句をゼロにして、次のステージに。今はそんな気分です。

vol.224 続々のそのまた続き 今、地球の生態系が危ない!

事務所でなにやらカサコソ音がする。しかも壁の中からきこえてくる。ある日、玄関を開けてビックリ。廊下の左にある引き戸の敷居がかじられている!かじった後の細かい木くずにこれまたびっくり!その周りに数個のねずみの糞が!やっぱりいるんだ。最初、かじられた敷居を見たときは、最近飼い始めた幼犬の仕業かと思ったが夜中にやられた形跡からネズミと判断した。夏の間はゴキブリの出没には気をつかっていたものの、ねずみがいるなんて思いもしなかった。そういえば最近いろんな人からねずみの話しをよく聞くなぁ、と思ってはいた。食べもの系はすべて容器に入れ、種子類は瓶に。いったんねずみと分かるともう気になってしまい、ねずみ退治できるモノを買おうとホームセンターに走る。ネズミペッタンなるものを購入し、かじられた敷居のそばに仕掛ける。

翌日、おそるおそる玄関を開けると、見事にかかっていた。もう死んでいたので、躊躇しながらもペッタンしてごみ袋に。やれやれ。その後ねずみがいる気配は消えたので、この事務所にいたのは、あの一匹だけだったのかな。そんなわけで、この年末年始は自分一人で大騒動でしたが一件落着。

さて、ここからが本題です。前号、前々号では「地球の生態系があぶない」として、山田 征さんの昆虫たちや、サンゴの話しを掲載しました。今回は動物です。

『ANIMAL ぼくたちと動物のこと 〜僕たちは絶滅するの?〜』という映画を見たいのですが、予定が合わず断念。

映画は、「地球上の生命の『6度目の大量絶滅』が迫っているらしい。危機感を覚えた16歳のベラとヴィプランも2人が阻止する方法を探りに世界各地へ旅するが果たして…」という気になる内容。そこで調べてみました。まず大量絶滅の6回目の原因って何だろうか?

「第6の大量絶滅時代」とはどういう意味ですか?

「現代は(生物の)第6の大量絶滅期」と言われています。 どういうことでしょうか。 1978年ごろから、(生物の)絶滅率が急増していることは指摘され、自然状態の1千倍とも言われる速度で絶滅が進み、生物多様性がどんどん下がっています。

中生代の大量絶滅の原因は?

恐竜が絶滅した中生代末の大量絶滅は隕石衝突が原因とされ、その時代の地層から高濃度のイリジウムが見つかっている。 地質時代区分の境界のうち、約2.5億年前の古生代と中生代の境界のこと。

6度目の大絶滅。人類は生き延びられるか?

以下ナショナルジオグラフィックより

人類も無縁でない。ピュリツァー賞作家が語った6度目の大量絶滅。国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストはライオン全体を「VU(危急種)」としているが、一部の生息地では「CE(近絶滅種)」としている。生息地の消滅、獲物の減少、人間による殺害などがその原因だ。

人類も無縁でない。ピュリツァー賞作家が語った6度目の大量絶滅。国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストはライオン全体を「VU(危急種)」としているが、一部の生息地では「CE(近絶滅種)」としている。生息地の消滅、獲物の減少、人間による殺害などがその原因だ。

絶滅は自然な現象だ。結局のところ、かつて地球上に生息した生きものの90パーセント以上は、すでに存在していないのだから。

とはいえ、この現象を人間が悪化させたのは確かだ。生息地の喪失、気候変動、侵略的外来種、病気の拡大、乱獲および狩猟などによって、われわれは自然に進行する種の絶滅を加速させている。(参考記事:「6度目の大絶滅。人類は生き延びられるか?」)

「独自の生態学的役割を持つ種が、ごっそり失われようとしています」と、米デューク大学の保全生態学教授、スチュワート・ピム氏は言う。たとえば、ラッコやサメのような最上位捕食者の減少により、その生態系はバランスを失いつつある。

日々絶滅する種は数十種類にのぼり、専門家によると、2万種以上の動植物が永久に失われる瀬戸際にあるという。既知の哺乳類の4分の1は絶滅の危機にある。

世界的な種の減少を中心となって追跡調査しているのは「国際自然保護連合(IUCN)」だ。同団体は野生の種の状況を評価し、さまざまなデータを考慮したうえで、絶滅危惧生物をレッドリストとしてまとめている。

こうやって調べると、人類が生態系にかなりなインパクトを与えていることがわかります。16歳のベラとヴィプランが危機感を覚えるのも理解できます。

さて、今後私たちができることは・・・やはり賢い消費者になることではないでしょうか。買い物は、自分の意識改革につながります。私達の選択が社会を創り、未来を変えていくと信じて。「選択」が重要なキーワードだと思います。お金をどう使うかはその人の生き方だもんね。

vol.224 ボーダーレス社会をめざして vol.82

本 パート2

優しくあるためには、勉強しなくちゃ

新川帆立という作家をご存知でしょうか?とてもユニークな人です。東大卒、弁護士、元プロ雀士、現在作家という経歴の持ち主です。「ひまわり」という首から下がほとんど動かない女性が、司法試験に挑戦するという小説を最近出版し、BSテレビ東京「あの本読みました?」の番組で作品が紹介されました。その時、ご本人が話された内容が素晴らしかったので多くの人に知ってほしいと願い、内容を抜粋し書きます。

『多様性と言われるようになり、「皆違って、皆いいよね」という所までは合意がとれていて、「違うよね」でそこで終わってしまうと無関心で終わってしまう。「優しくあるためには、勉強をしなくちゃいけないんです。障がい者の方たちが何に困っているか知らないと、たぶん悪気なくひどいことをしたりとか、しかねないので知らなくちゃ。そういう姿勢は、けっこう人間として大事だなっと思っていて、ついつい書いちゃって、若者に煙たがられるんですよ。でも言っていくぞ』と。この話を聞いた後は少し興奮してしまいました。こんな素敵な考えの持ち主がいるのだと思うだけで嬉しくなってしまいました。

「優しくあるためには、勉強しなくちゃいけないんです」

また阿部暁子さんという作家も素晴らしいです。この人も人生を応援してくれる人です。「カフネ」という本が昨年出版されたのですが、これは私にとっては、2024年一番の読み物でした。「食」というものが、人が生きるためにいかに大切であるかという事を教えてくれる物語です。その中には、簡単にできるメニューがいろいろ出てくるのですが、一番印象的で食べたいなと思ったのは、玉ねぎのみじん切りとトマトとツナを炒め、豆乳とコンソメで軽く煮て、ゆでた素麵にかけるだけというものです。食べたくて2回も作りました。簡単で美味しく、色鮮やかです。胡麻を振りかけるといっそうおいしいです。

阿部さんの本には、他に「カラフル」という本があります。身体障がいの女子高校生が、いろいろな問題をクリアしながら学校生活をしていくという物語です。この中に「差別について」の文章があります。「物事を問題なく進めるために、誰かが犠牲になっていることを「仕方がない」で済ませようとすることが差別ではないか、という意見がありました。私もその通りだと思います」と先生が語ります。「何が本当で、何が正しく、何を大切にするべきか。それは皆さんが自分で考えていかなくてはなりません。・・・」と。 実際に、若い世代がこのようなことを真剣に考えてくれる環境があれば、どんなにいいかとつくづく思いました。

また、あさのあつこさんの本「アーセナルにおいでよ」という不登校や訳アリな青年たちが起業するという物語の話になりますが、その中で、不登校になった主人公の青年が引きこもっていた時、「誰にも会わず、部屋に閉じこもることを望んだのに、周りがそれをなかなか許しも認めもしてくれなかった」というくだりがあります。それについて、あさのさんは「大人は、正解を出そうとする。とても腹立たしい。大人は聞き下手になっている」と言われ自分自身を省みてしまいました。

本を読むことで知ること、心が揺らぐことは多いです。3人の作家の紹介になりましたが、読書は本当に楽しいです。

vol.224 夢か悪夢かリニアが通る! vol.53

埼玉県八潮市で1月28日、県道が陥没しトラックが転落しました。原因は直径約4.7メートルの下水道管の破損とみられています。1週間たっても男性運転手の行方は分からないまま。約120万人を対象とした下水道の利用自粛も続いています。リニア中央新幹線のうち首都圏や愛知県の住宅地の大深度地下で掘削が進むシールドトンネルの直径は約14メートル、今回の下水道管の約3倍です。朝日新聞「天声人語」(1月30日付)は今回の事故を受けて以下のように記しました。「私たちの当たり前の現実が、揺らいでいる。この国の暮らしを支える土台とは、それほどにもろく、危ういものだったか。自分の立つ足元が、急に消えてしまうことを想像する。怖い」 井澤宏明・ジャーナリスト

埼玉県八潮市で1月28日、県道が陥没しトラックが転落しました。原因は直径約4.7メートルの下水道管の破損とみられています。1週間たっても男性運転手の行方は分からないまま。約120万人を対象とした下水道の利用自粛も続いています。リニア中央新幹線のうち首都圏や愛知県の住宅地の大深度地下で掘削が進むシールドトンネルの直径は約14メートル、今回の下水道管の約3倍です。朝日新聞「天声人語」(1月30日付)は今回の事故を受けて以下のように記しました。「私たちの当たり前の現実が、揺らいでいる。この国の暮らしを支える土台とは、それほどにもろく、危ういものだったか。自分の立つ足元が、急に消えてしまうことを想像する。怖い」 井澤宏明・ジャーナリスト

「妙案」なく進む沈下

さらに沈下、低下の見通し

岐阜県瑞浪市大湫町でリニア地下トンネル工事の湧水による水枯れや水位低下が昨年2月に発生してから約1年。JR東海は今年1月になってようやく、地盤沈下もリニア工事が原因だと認めました。沈下は昨年5月末の観測開始から最もひどいところで8.4センチ(1月30日時点)まで進んでしまいました。

岐阜県瑞浪市大湫町でリニア地下トンネル工事の湧水による水枯れや水位低下が昨年2月に発生してから約1年。JR東海は今年1月になってようやく、地盤沈下もリニア工事が原因だと認めました。沈下は昨年5月末の観測開始から最もひどいところで8.4センチ(1月30日時点)まで進んでしまいました。

1月18日には、昨年6月から半年ぶりにJR東海による住民説明会が開かれました。例によって報道陣には非公開でしたが、翌日の新聞報道によると、マスコミ対象の記者会見が説明会後、多治見市のJR東海事務所で開かれたようです。

説明会の配布資料によると、地盤沈下について「今後、時間をかけて、数センチ以上の低下が生じる可能性」、地下水位低下については「今後5メートル程度は低下する可能性」があるという見通しが示されました。

水枯れや地盤沈下の原因となるトンネル湧水を減らしたり止めたりする対策としてJR東海が打ち出した「薬液注入」。この連載51回目にも書きましたが、「唯一の成功した事例」として同社が示していた「北薩トンネル」(鹿児島県)で昨年7月、内壁が崩落して土砂や湧水が流入する事故が起きてしまいました。

今回の説明資料では「本注入(薬液注入)により水位回復をさせた場合(中略)将来的にトンネルが損傷するリスクがあります」「それにより、湧水とともにトンネル内に土砂が流入し、トンネル上部の地上面の陥没が懸念されます。また、開業後の安全が損なわれることに繋がる可能性もあります」と、「薬液注入」できない理由が並んでいます。

「代替案」に市長苦言

1月22日に開かれた岐阜県環境影響評価審査会地盤委員会でも、委員長の神谷浩二・岐阜大教授から「(地盤)沈下について対策として何かお考えになっていることは」と尋ねられたJR東海の担当者が「今のところ、沈下を止める『妙案』はない」(語尾がハッキリ聞き取れませんでしたが、否定していることだけは分かりました)と力なく答える場面がありました。

その後も対策として「現時点でお示しするものはない」という回答を繰り返したため、神谷委員長は「あきらめのような雰囲気が感じられてしまう。本注入(薬液注入)ができなかったら、それで『おしまい』とならないよう以前から申し上げてきた」と、JR東海に知恵を絞るよう求めました。

JR東海からは新たに「代替水源」やトンネル湧水の「ポンプアップ」、「遮水壁」(「現実的ではないと考える」という説明付き)の3案が示されましたが、出席した瑞浪市の水野光二市長は「大湫町の住民は地盤沈下と水位低下の問題が解決できない限り工事の再開は(認められない)という強い思いだ」と改めて念を押したうえで、ポンプアップや遮水壁案について「そんな程度の代替案しか出てこないのかな。国を挙げて問題解決に取り組まないと、案が出てこないのかなという思いです」と苦言を呈しました。

会合後、JR東海に尋ねました。「地盤沈下と水位低下は進むけど、代替水源で我慢してほしいというのがJR東海の考え方ですか」。これに対して担当者は「まずは水利用をご不安のないようにしたいというのが我々の考えで、代替案として代替水源、トンネル湧水(ポンプアップ)案っていうのをお示ししている」。

未だ解決の兆しは見えません。

vol.224 ここいく日記 はじめの41歩

ここいくは、「子ども達にいのちの大切さを伝えたい!」という母たちが集まり2010年に産声をあげました。

そして、学校や幼稚園からの授業依頼は、そこでPTAなどの役員をされている方たちが「子ども達にいのちの授業を聞いてほしい」という思いで私たち「ここいく」を呼んでくれることが多いです。

10年前、3人の子どもの子育て真っ只中のお母さんが、地域でつながりのある親子さんと「みんなで一緒に性教育を受けたい」とここいくの授業を企画してくれました。

子どもたちの年齢の幅も広く、幼児~低学年、高学年~中学生と1日に2回の授業を実施しました。その時に参加していた親さんからなんと10年越しで「いのちの授業」の依頼。

子どもたちの年齢の幅も広く、幼児~低学年、高学年~中学生と1日に2回の授業を実施しました。その時に参加していた親さんからなんと10年越しで「いのちの授業」の依頼。

当時、幼稚園児だった我が子と受けた授業のことを「しばられない性教育」と表現してくれて、いのちの成り立ちのお話の中で伝える「いのちのもと」の精子と卵子のことを子どもさんがずっと覚えていてくれたことなどを教えてくれて、親子で授業を受けて子育てが楽になったこと、高校生になっている我が子のことを「とっても良い子に育ちました。」と嬉しそうに話してくれました。

今、その方は事業所を立ち上げていて、そこに通っている親子と授業を受けたいとの依頼です。10年前に蒔いた種が育っていたようでとても嬉しく思いました。

そして、授業当日、たくさんの親子が参加。学校の授業ではお母さんの参加がほとんどですが、お父さんの参加もありさらに嬉しい!

子ども達は元気いっぱいで、積極的に授業に参加してくれて、こちらからの問いかけにもたくさん反応してくれました。

授業を親子で受けることで、命の成り立ちの過程(ここを語れない、伝えたくない大人はたくさんいます)を親子で知ることができます。いのちのもとの精子と卵子が出会うことは「いやらしい」ことではなく「素敵なこと」「大切なこと」と捉えられること。自分という存在が奇跡のような確率で生まれたこと。これらのことが、親子で共通認識になると子どもを見る目が代わり、我が子だけでなくすべてのいのちの尊さを感じることができると思っています。

そして、自分を含め我が子も、そしてすべての人が「ありのままの自分で、ありのままのあなたでいいんだ」と思える。

子育ても、生き方も変わると思っています。

私たちは、授業を重ねるたびに子どもたちに伝えるたびに、私たち自身が「生まれてきてくれてありがとう」「いのちってすごいね」「ありのままのあなたでいいよ」というメッセージを受け取り続けていると感じています。

このメッセージがミルフィーユのように私たちの中に積み重なり、私たち自身を幸せにしてくれています。

「性教育」と聞くと、とっつきにくいことと感じる人こそぜひ!ここいくのいのちの授業を受けてみてくださいね♡

授業依頼は随時受付中です。

担当:ここいくメンバー 中村 暁子でした。

ここいく☎090-3446-8061(中村)

vol.224 菌ちゃん野菜応援団 最終回

菌ちゃん野菜応援団は長いこと「土とお腹は一緒だよ」「土を良くすると元

気なお野菜が出来るように、お腹を

元気にすると健康で幸せに生

きていくことができるよ」とお伝えしてきました。

ミネラルの大切さ、微生物の大切さにはじまり、身体が喜ぶものと嫌がるもの、野菜が元気になるものと病気になるもの。

全てが繋がっているんだよ、ものごとはとってもシンプルなんだよ、ということを何度も何度もお伝えしてきて、皆さん耳にタコが出来たかな?なんて思ったりしています。

語るだけではつまらないから、一緒にやろう!ということで実験地として畑を借り野菜を作り、希望される方と一緒に畑活を継続してもきました。

連載の間に畑を2度も手放す事態もあり、今はまた1からのチャレンジ。今回は砂地という今でにない土壌ということ、ここ数年の異常な夏の暑さもあり、野菜は壊滅的。とてもお見せ出来る畑とは言えなーい!!という状況になってしまっているのですが。

でも、私の夢は「命のつながりを肌で感じる場所や体験を子どもたちと共有すること」これに尽きるのです。

すべての命は繋がっているんだよ、私たちはたくさんの命に支えられているんだよ。自分が自分らしく生きていくことが難しい現代社会において、「あなたはあなたのままでとてもすてきだよ」と大人には伝えていきたいし、「自分は自分のままで素晴らしいんだ」と子どもたちに自信を持ってもらいたい。そのために畑があり、事務所がありました。

今年は法人化を目指し、さらに活動を充実させていく予定です。その中でまた皆さんに発信できることが増えてきたら。またこちらに戻ってこようと思います。

ということで菌ちゃん野菜応援団のコラムは少しお休み。夢のためにいちだんとパワーアップして戻って来ますので、そのときはまたお付き合いくださいね!!

各務 亜紀

vol.224 プレゼントコーナー

224号PRESENTS

ハガキまたはe-mailで、下記のアンケートを

1〜6までご記入の上、編集部・プレゼント係りまでお送りください。

1-あなたが今、一番関心があることは?子育て、趣味、環境問題、社会問題…etc。あなたが一番関心があることは何ですか?具体的におしえてね。

2- 気になるにらめっこ紙面での広告

3- 気に入った記事、気に入らない記事の

タイトル1つ・その理由もお書きください。

4- ご希望のプレゼント名 (第1希望・第2希望を必ずお書きください)

※B、Dは編集室までとりに来られる方

5- 本紙をどこで入手されましたか?

6- 氏名、年齢、住所、郵便番号、電話番号、家族構成

〆切:2025年3月25日 当日消印有効。

宛先 〒504-0855 各務原市蘇原新栄町3-15

e-mail: info@niramekko.com

※お寄せいただいた個人情報は、本紙プレゼントの発送に限り、 使用させていただきます。

※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。

A.CINEX映画招待券 CINEX様より…ペア3組様

CGを使った作品もいいけれど、CGを一切使わずに、神秘的な自然の中で紡がれる作品に身を浸す、そんなひと時はいかが?写真は映画「光る川」より。柳ヶ瀬のCINEXでご利用いただけます。

B.書籍「元気で行こう」 木田ひと美様より…2名様

「三十歳になるまでに、世界一周の旅にでる」 そう心に決めて、同じ夢を持つ友人とともに、ヨーロッパ・北アフリカをバイクで走破した日々を綴る一冊。

バイクの運転は下手くそだけど、思ったら実行しかない!という著者からのプレゼントです。にらめっこ編集室でお受け取りください。

C.おとなの音あそびご招待 アートギャラリー是様より…ペア1組様

ピアノにサックス、ウクレレ、ギター…。音楽を楽しむ人集まれ!腕前を披露する人も聴くだけの人も、心地よい空間で、飲みながら・食べながら楽しいひと時を過ごしませんか?

D.やじろプレーン にらめっこより…1名様

木製ならではの温かみのある、やじろべえスタイルの置物です。絶妙なバランスで乗っているので、ちょっとした空気の動きにも飛行機が優しく動きます。(高さ29cm×横42cm)

にらめっこ編集室でお受け取りください。