227号 CONTENTS

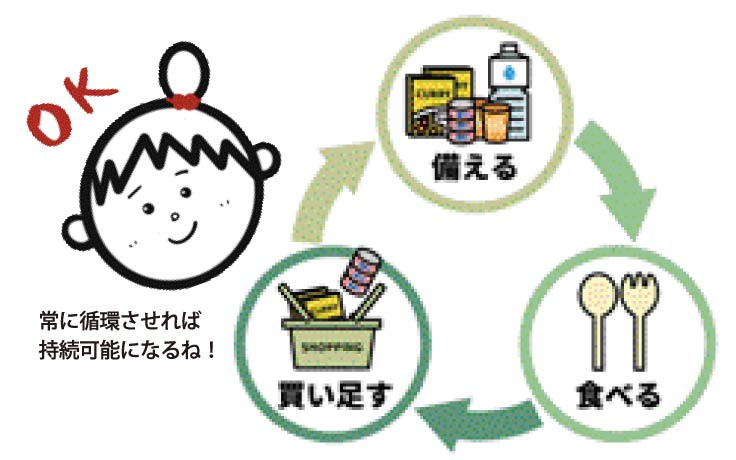

持続可能な保存食とは、単に長期保存できるだけでなく、環境負荷が少なく、日常的に活用できるものを指します。ローリングストック法を活用し、普段から少し多めに買い置きして消費しながら補充する方法が推奨されています。また、大豆ミートやプラントベースフード(プラントベースフードとは、植物由来の原材料のみを使用して作られた食品のこと)など、環境負荷の少ない食品を取り入れることも持続可能性を高める上で重要です。

持続可能な保存食のポイント

ローリングストック法:普段から少し多めに食品を買い、消費したら補充する。賞味期限を意識し、古いものから消費することで、食品ロスを減らすことができる。備蓄と日常の食生活を両立できるため、非常時だけでなく、日常的にも活用できる。

環境負荷の少ない食品:大豆ミートやプラントベースフードなど、環境負荷の少ない食品を取り入れることで、食料生産における環境負荷を低減できる。和食は、植物性食品が豊富で、環境負荷の低い食事として推奨される。

長期保存可能な食品:レトルト食品、缶詰、乾物、フリーズドライ食品など、長期保存が可能な食品を活用。

非常食としてだけでなく、アウトドアなどでも活用できる。

その他:水、お米、乾麺、日持ちする野菜、調味料なども備蓄しておく。

災害時の状況や心境を考慮した食品選びも大切。

賞味期限が長いだけでなく、栄養バランスも考慮する。

持続可能な保存食の例

レトルトご飯、カップ麺、即席麺:手軽にエネルギーを補給できる。

缶詰:タンパク質やミネラルを補給できる。

乾物:野菜や海藻類を乾燥させたもので、長期保存が可能です。

フリーズドライ食品:水またはお湯で戻すだけで食べられる。

大豆ミート:環境負荷の少ないタンパク源として注目。

日持ちする野菜:玉ねぎ、じゃがいも、カボチャなどは、ある程度長期保存できる。

お菓子:ストレス軽減や、緊急時の栄養補給に役立つ。

持続可能な保存食を準備することで、災害時だけでなく、普段の生活でも役立ち、環境にも配慮した食生活を送ることができます。

一番長持ちする保存食は何ですか?

自然の保存食とも言えるハチミツ。 その抗菌性と低水分環境により、賞味期限が基本的に無く、古代エジプトの墓から発見された数千年前のハチミツが、今でも食べられる状態であったことが知られています。

永遠に腐らない食品なんて存在するの?

実は、賞味期限が設定されていない、いわゆる”永遠の食品”が実在します。適切に保存された状態であればほぼ無期限に保存可能な食品。代表的なものとして以下のものがあります。

はちみつ:その抗菌性と低水分環境により、賞味期限が基本的に無く、古代エジプトの墓から発見された数千年前のハチミツが、今でも食べられる状態であったことが知られています。ただし、経年や保存状況により結晶化することがありますが、これは品質低下ではなく、温めることで元の状態に戻すことができます。

はちみつ:その抗菌性と低水分環境により、賞味期限が基本的に無く、古代エジプトの墓から発見された数千年前のハチミツが、今でも食べられる状態であったことが知られています。ただし、経年や保存状況により結晶化することがありますが、これは品質低下ではなく、温めることで元の状態に戻すことができます。

塩:塩は腐敗することなく長期保存が可能。抗菌性を持ち、他の食品の保存にも使われています。

砂糖:適切に保存された状態であれば、無期限に保存可能です。湿度を避け、密封して保存することが重要。

白米(精米):適切な保存環境下で可能です。しかし、乾燥状態を保つことや温度管理が重要で、また栄養価は経時的に低下します。

梅干し:伝統的な製法で作られ、適切に保存された梅干しは、数年にわたって品質を保つことができます。開封後は空気や湿度により劣化が進む可能性があるので、早めに消費し、保存は冷暗所が最適です。

インスタントコーヒー

適切に保存されていれば、インスタントコーヒーは長期間使うことができる。ただし、開封後は品質が劣化する可能性があるため、早めに使い切ることを推奨されます。

ガム:ガムは低水分食品であり、主成分のガムベースは消化されにくい合成素材や天然ゴムでできているため、細菌やカビの発生が少なく、長期間安定している。また、ガムの風味は香料や甘味料によってもたらされ、これらも比較的長持ちする性質を持っていまする。ただし、時間の経過と共に風味や食感が変化する可能性があるため、消費期限を参考にすることが推奨されます。

適切な保存って、どういう状態のこと?

食品を長く保存する方法は?

温度:貯蔵品はできるだけ常に摂氏24度以下で保存。 貯蔵場所の温度が高くなったら、必要に応じて食品を入れ替え、質を保つようにする。

湿度:貯蔵場所の湿度を一定に。 容器が直接床に触れないようにして、空気の循環をよくするのが最適。

賞味期限がない食品の品質維持

賞味期限がない食品の品質を維持するには、保存方法が重要。

例えば、ハチミツは保存状態が適切であれば、品質劣化することなく長期間保存することが可能。これはハチミツが低水分で高糖度であるため、微生物の増殖が抑制されるから。

また、真空パックされたコーヒー豆も開封前であれば、酸化を防いで長期間の保存が可能となります。

真空パックの日持ちはどれくらい?

肉や魚の真空パックで注意するポイント。また、塩は結晶構造があり、化学的に安定しているため、湿度や温度の変化による劣化を受けにくい。米は乾燥状態で保存すれば、虫害を防げば劣化せずに長期保存が可能です。

非常食としてオススメ!賞味期限の長い食品

常温で腐らない!非常食としても使用される食品例

賞味期限のない食品だけでなく、常温で腐らず、長期間保存が可能な食品もあります。これらの食品は、保存状態が適切であれば、品質劣化せず長期間保存できます。

例えば、非常食として有名なカンパンやレトルト食品は長期保存が可能で、栄養価も高いため、ストックしておくと便利です。

保存食の中で特に長持ちするのが缶詰です。缶詰は長期保存が可能で、中に含まれる食品は、缶詰製造過程での加熱殺菌により、劣化を引き起こす微生物がほぼ排除されています。

乾燥した野菜類も、適切に保存されていれば長期間劣化せず、必要なときに調理して食べることができます。

非常食の適切な保存方法

非常食は、適切な保存方法により長期間保持できます。

たとえば、乾燥食品は直射日光や湿度の高い場所を避け、涼しく暗い場所で保存することが推奨されます。これにより、食品の劣化を防ぎ、賞味期限を過ぎても品質を維持することができます。

また、非常食は定期的にチェックし、必要に応じて新鮮なものと入れ替えることが重要です。

食品保存の重要な容器選び

食品保存には適切な容器選びも大切です。食品の品質を保つためには、空気や光、湿度から食品を適切に保護する必要があります。

たとえば、ガラス瓶や密閉可能なプラスチック容器は、食品を外部環境から適切に保護します。特に、乾燥食品は湿度を避けるため、密封性の高い容器で保存することが重要です。

一番大事なのは「心の準備」

普段から、身につけておきたい術。それこそがピンチを救う!たとえば、水は何処から流れてくるのか、安全な場所はどこか、そこへ行く道順は家族で共有しているか、などが大事。そして保存食というより、その辺に生えている草花は食べられるのか、

普段から、身につけておきたい術。それこそがピンチを救う!たとえば、水は何処から流れてくるのか、安全な場所はどこか、そこへ行く道順は家族で共有しているか、などが大事。そして保存食というより、その辺に生えている草花は食べられるのか、

とか日常でサバイバル要素を取り入れてみることです。スベリヒユはスーパーフードって言われているし、身の回りの食べられる草花は要チェックですよ!

スベリヒユは、ビタミンA、C、E、グルタチオン、カリウム、マグネシウム、オメガ3脂肪酸など、多くの栄養素を含むスーパーフードです。わたしはお浸しにしていただきました。(三)

現在、畜産物のための穀物飼料量が増えすぎて、人間の食べる分の穀物を圧迫する状況になっている。この問題を解決するには、先進国の住民が意識的に消費量を節約するのと、世界中の国が穀物の生産量を増やすしかない!?今回は、高橋五郎『食糧危機の未来年表 そして日本人が飢える日』(朝日新聞出版)の一部を抜粋・編集したものを参考にしました。

畜産物の飼料が人間の穀物を圧迫

畜産物は肉・酪農製品(酪農製品とは、牛乳類をはじめ、バター、チーズ、ヨーグルト、脱脂粉乳(スキムミルク)、れん乳(コンデンスミルク・エバミルク)、調製粉乳(育児用粉ミルク))・卵・油脂を供給する、人間になくてはならない食料です。人口の増加とともに生産量もうなぎ上りに増えてきました。

世界生産量(2019年)は、以下の通り。

・牛肉生産量:7200万トン・豚肉:1億1000万トン・羊肉:1600万トン・鶏肉:1億3000万トン・鶏卵:8900万トン・バター・ギー(ギーとは:発酵無塩バターから水分やタンパク質を取り除いた純粋な油です。 ギーには、共役リノール酸や、中鎖脂肪酸、ブチル酸、ビタミンA,Eなどが含まれており、優れた栄養素を持った万能オイルとして注目されています):1200万トン、牛乳:8億6500万トン。

これら畜産物を生産するために、トウモロコシ・大豆・ソルガム(ソルガムとは、世界五大穀物のひとつとされ、日本では「タカキビ」や「モロコシ」などとも呼ばれています。)コメ・小麦などを原料とする飼料が必要。1単位の畜産物を生産するのに必要な飼料はあらゆる畜産物を平均すると3単位程度です。

100グラムの肉を食べれば、300グラムの飼料穀物を食べたことと同じだという意味。

人口が100億人になる頃の世界の穀物生産量は約36億トン。それなのに、畜産物にその30%の13億トンを与えてしまうと、人間には23億トンしか残らない。さまざまな用途を含めて1人当たり230kgにしかならず、「家畜栄えて人間滅ぶ」となってしまいかねません。

世界人口が80億人!この人口規模で、世界の人々すべてが飢餓から脱出できるのに必要な穀物量は40億トン近くに達します。ところが実際は約31億トンしかありません。

人口増加に比して穀物生産量も増加しないと、人と家畜の穀物の奪い合いのような事態になりかねないのです。

そこでもしどれだけの穀物を人間の食料として取り戻すことができれば、世界人口のどれくらいを飢餓から解放することができるのでしょう?

畜産物を除いた場合、ヒトは計算上穀物を年間250kg食べれば1日当たりで2400kcalを確保できます。小麦・コメ・トウモロコシなどの穀物は平均して1kg当たり3500kcal程度。だから年間にして1人当たり約250kgの穀物を摂ればよいことになります。

このようにして人間の直接の食料に5億トンを取り戻すことができれば、20億人、現在の地球の人口80億人の4人に1人を飢餓あるいは隠れ飢餓から解放することができるでしょう。

飢餓で苦しむ人類を救うには畜産物を減らすしかない?

畜産物1kg当たりのカロリーの最大は豚肉平均3860kcal、最低は牛乳の640kcal、これに牛肉・鶏肉・鶏卵を合わせた平均を2000kcalとすると、畜産物1kgを食べても、必要とする2400kcalの83%程度しか満たすことができない。あと200g多く食べることが必要となる(2000kcal×1.2)。これに対して穀物1kgの平均は3500kcalなので、1日当たり686g食べるだけで十分(3500kcal×0.686)。

畜産物1kg当たりのカロリーの最大は豚肉平均3860kcal、最低は牛乳の640kcal、これに牛肉・鶏肉・鶏卵を合わせた平均を2000kcalとすると、畜産物1kgを食べても、必要とする2400kcalの83%程度しか満たすことができない。あと200g多く食べることが必要となる(2000kcal×1.2)。これに対して穀物1kgの平均は3500kcalなので、1日当たり686g食べるだけで十分(3500kcal×0.686)。

畜産物は穀物の57%しかカロリーがない。だから畜産物を食べるほどに地球には飢餓が増える、ともいえるのです。

生産した穀物を人間と家畜とでどう分け合うかを、どちらが飢餓を救う対策として有効なのか選択せざるえない局面なのです。

先進国の人々は穀物の消費を節約すべき

先進国に住む人々は概して食べ過ぎといわれています。先進国に中国を加えた世界人口の23億人が、1人1日100gの穀物(食料・畜産物飼料・加工食品・工業原料などすべての用途)を節約すると、年間8400万トンの節約になりますが、主食がごはんやパンの国が主食の消費を減らす一方で肉食を増やしてしまうと、この計画は破綻するので難しい面はあります。すでに述べたように畜産向け飼料は非常に効率が悪いため、肉を食べるほどに穀物消費量は逆に増えてしまうからです。

ビーフステーキやローストビーフが好きなアメリカ人・イギリス人の1人当たりパンの年間消費量は25kg程度といわれていますが、国によって大きな差があるのも事実。肉を食べる量を減らすとパンの量は増える関係にあるようです。各国の穀物増産

ビーフステーキやローストビーフが好きなアメリカ人・イギリス人の1人当たりパンの年間消費量は25kg程度といわれていますが、国によって大きな差があるのも事実。肉を食べる量を減らすとパンの量は増える関係にあるようです。各国の穀物増産

が地球規模での飢餓対策のカギとなります。

だから日本人はごはんの量を増やすこと。欧米人、特にアメリカ人やイギリス人は

パン食が減っているので、肉食を控えてパンを食べること。それで節約が可能になるというわけ。

また、主に先進国の肥満に注目する世界肥満連合(WOF)によると肥満人口は2035年までに40億人にものぼるといわれています。いまの食品ロスも世界で約10億トン、1人1日当たりでは342グラム!こうしたことも各国政府が国民に働きかけて改善できれば、1人1日100グラムの節約は十分に可能なはずでしょう。

去年の8月8日、日向灘で地震が起こり、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)がでました。

去年の8月8日、日向灘で地震が起こり、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)がでました。

<岐阜県各務原でどういう災害が起こるか>

東日本大震災が起こる前は、ここが東海地震、いつ起こってもおかしくないって言われた範囲です。岐阜県はこの東南海地震、東海地震、この辺が動くと非常に影響があるということになります。

東日本大震災が起こる前は、ここが東海地震、いつ起こってもおかしくないって言われた範囲です。岐阜県はこの東南海地震、東海地震、この辺が動くと非常に影響があるということになります。

<どんな時に臨時情報がだされるか>

異常な現象が観測される時。異常な現象とは2つ。1つが、マグニチュード7以上の地震が南海トラフ巨大地震の震源域で起きる。もう一つは、大きな地震が起こる前に断層の境界がゆっくりすべる。「ゆっくりすべり」が起こると次に大きな地震が起こる可能性がある。マグニチュード6.8以上とゆっくりすべり、この現象が起こると気象庁が南海トラフ地震臨時情報の調査中というのを発表し、この地震がどんな地震だったかを検討します。マグニチュード8以上の地震であれば南海トラフ地震臨時情報の「巨大地震警戒」。7以上でゆっくりすべりであれば「注意」。これが去年の8月に出されたもの。どれでもなければ、南海トラフ地震臨時情報の「調査終了」が出されます。

全域が一度に破壊した場合、あるいは半割れした地域は臨時情報が出されることなく、突然地震が襲ってくるってことになります。岐阜県は南海トラフ地震臨時情報が出る前にいきなり地震がやってくる可能性が高いということになります。

<臨時情報が発表されたらどう対応する?>

警戒とか注意が出されたら、すぐに行動を起こさなければいけない。その場所は、津波の危険性がある静岡、三重、和歌山、徳島、高知県。避難指示は県、市町村が決めます。岐阜県は津波の影響はないのでこれには当てはまりません。

地震発生後に避難に時間がかかる人、例えば、怪我をしている人、寝たきりの人などは避難生活をすることになります。これは事前避難。巨大地震注意が出された時は、岐阜県のみなさんもすぐに避難できるための準備をしますが、時間が経つと、地震の発生に注意しながら通常の生活をします。さらに時間が経っても、大規模の地震の発生の可能性がなくなったわけではないので、今度は地震の発生に注意をしながら普通の生活をします。私たちは今この状態です。

臨時情報は、解除されません。ですから、去年出された南海トラフ地震注意は、今も続いています。忘れずに地震の発生に注意しながら通常の生活を行うということ。1707年に宝永地震が起こってますが、その時には断層脈が一度にバーッと壊れた。当時は臨時情報はありませんでしたが、今起こったら臨時情報が出ずに、すごく大きな地震が突然やってくるということになります。

<日頃から地震に備える>

すぐに避難できる体制を整えておく。地域のハザードマップでどんな危険があるか。地震だと、各務原は強くて長い揺れが考えられます。そうした場合には液状化が起こるか、土砂災害が起こったり斜面崩壊が起こります。特に各務原は木曽川の流域で地盤が基本的にはそんなに強くないと思うので、液状化がおこりやすい。風水害にも当てはまるところはたくさんあります。

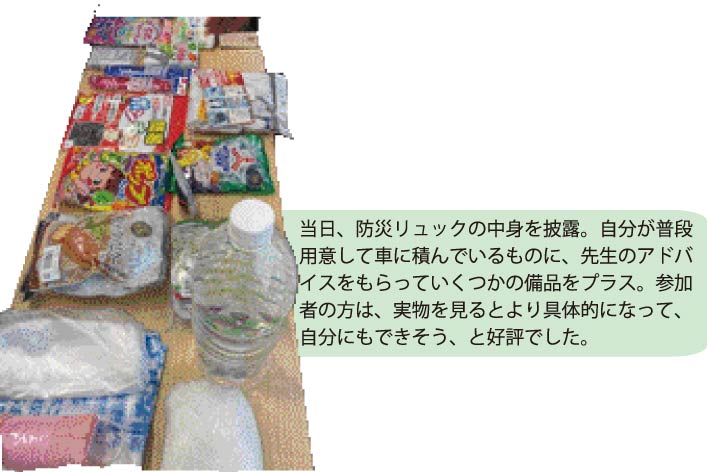

日頃から、安全な場所、避難経路等を確認しておき、家族との連絡手段を決め、非常持出を準備しておく。食料、水、常備薬、懐中電灯、携帯ラジオ、身分証明など。そして火事を起こさない。ガスより通電火災に注意が必要です。地震で停電になった後電気が復旧すると、冬だと電気ストーブ、ヒーターの上に燃えやすいものが落ち、火事に。傷ついたコードに電流が流れると、ショートして火事になる。避難するときはブレーカーを落とす、あるいは感震ブレーカーを設置しておく。

日頃から、安全な場所、避難経路等を確認しておき、家族との連絡手段を決め、非常持出を準備しておく。食料、水、常備薬、懐中電灯、携帯ラジオ、身分証明など。そして火事を起こさない。ガスより通電火災に注意が必要です。地震で停電になった後電気が復旧すると、冬だと電気ストーブ、ヒーターの上に燃えやすいものが落ち、火事に。傷ついたコードに電流が流れると、ショートして火事になる。避難するときはブレーカーを落とす、あるいは感震ブレーカーを設置しておく。

室外では、窓ガラス、割れてもいいようにカーテンがあるといい。タンスや本棚の転倒防止、ベッドの頭上にものを置かない。寝室をとにかく安全にするということが大事です。

避難生活をする可能性もゼロではない。そういった人は水や食料の備蓄を大目に確保して、簡易トイレを用意する。携帯電話、予備バッテリー等を準備することも重要です。こういうことを常日頃からやるということが重要です。

<活動期と静穏期>

日本列島があって、西側が陸路プレート、ユーラシアプレート。そして東側が太平洋プレート。そこが年間8cmから10cmのスピードで日本列島の下に潜り込んでいる。ずーっとストレスをかけ続けているので、時々バーンと跳ね上げたのが2013年の東日本大震災。

2013年は1923年の関東大震災からちょうど100年。岐阜県も含めて、西日本は地震がたくさん起こる活動期と、あまり起らない静穏期が交互に繰り返し起こっています。西日本の下にフィリピン海プレートが潜り込みストレスをかけています。ストレスが溜まると、弱いところがブチっと壊れていく。それが活断層で、いろんなところで地震が起きる。熊本地震とか、阪神淡路大震災、能登半島の地震とか、それから日向灘の地震が、まさにそれなんですね。

静穏期は、1994年で終わった。ということは1995年の阪神淡路大震災以後、西日本は活動期に入ったということになります。

<計画降雨って?>

計画降雨とは、100年とか200年に1回の大雨のこと。これは多分人生のうち一回くらい経験する可能性が高いのでは。木曽川とか長良川もそのような大雨に遭遇し氾濫する可能性はある。最近は観測史上最大のというのがよくありますね。熊本地震は相当強い揺れが起こり、土砂災害も起こり、地盤にたくさんひび割れが入った。北海道で起こった北海道胆振東部地震。この時は地震が起こる前の日に大雨が降ってます。雨で地盤が緩んだ時に地震がきた。であのように大変な土砂災害が起こって、多くの人が亡くなった。

<南海トラフが起きる確率>

30年以内に起きる確率は80%と言われています。これは相当高い確率です。30年以内ですから、今日か、明日かもわかりません。7月5日に何かが起こるという話、結果的には何も起こりませんでしたが、南海トラフ地震は、本当にいつ起こってもおかしくない状況なんです。

地震と天気予報の確率は全く違います。例えば、明日の降雨確率80%。結局降らなかったらリセットできます。ところが地震はそうじゃありません。時間が経つほどフィリピン海プレートがストレスを加え続けるので、どんどんストレスが溜まって弾けるときは大きくなる。先になればなるほど大きな地震になる。早く来ても大変だし、遅く来ても大変。覚悟を決めて備えなければいけない。私たちは備えていなければいけないんです。

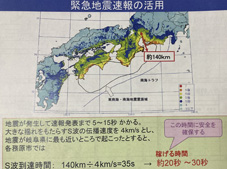

<素早く避難することが重要>

緊急地震速報を発表するまで5秒から15秒かかります。その一方で強い揺れというのはS派です。地震にはP派、S派があります。そのS波が伝わるのがおおよそ1秒間に4キロ。地震が起って強い波がやってくるまで大体35秒。気象庁が発表するまで5から15秒かかるので、35から5ないし15を引くと20〜30秒。緊急地震速報が出て強い揺れがくるまでに20〜30秒ということになります。人間は移動できます。だから緊急地震速報が出たらすぐに安全なところに避難する。移動してください。この時間で安全を確保する。それによって誰も怪我をしないで済みます。 岐阜県は崖崩れが起こる可能性があるので、可能性のある家に住んでいる人は、基本的には崖から遠く、家から遠くにいけばいいが、できないときには2階に行く。崖崩れというのは大体一階がやられます。ですから、1階でも崖から離れた部屋へ移動する。

<関連死を防ぐには>

関連死を防ぐには、① 備蓄品の確保(ライフラインの復旧には数週間) ② 水分補給を徹底する ③ 簡易トイレの準備(トイレが汚いと関連死が増える)そういうデータもあるのでトイレをきれいにする ④ エコにミー症候群にならないように運動する ⑤ フレイル(体力の衰退、老化など)に気をつける。体操をする。しかし、日頃から健康であるということが大切。ということで、みなさん健康には気をつけましょう。

<対策は急務>

本当に防災庁は、防災省に昇格するぐらいの勢いで対策を考えないと、大変なことが起こります。間違いなく南海トラフ巨大地震は起こるからです。その前にマグニチュード7クラスの地震が起こり、甚大な風水害も起こり、感染症も起こります。なので、今一度以下のことをやってください。

安否確認、生活必需品の備蓄、耐震性、耐火性の向上、地域の防災勉強会や避難訓練への参加、みなさんも誰も怪我をせず、大変な被害を受けるだろう愛知県の支援に行っていただければと、そんなふうに思っています。

Q&A

Q:南海トラフ全体に震度図と津波の高さ、時間が発表された。その中に被害想定も出されて、不足する食糧が2,000万食と出てた。これひょっとすると各家庭での備蓄を期待しての話ですか?

A:そうです。3日間は自分でなんとかするっていうのが前提になっていますね。

Q:スーパーやコンビニとかが復旧し、一般の人が買い物に行ける時期の想定というとどのくらいですか?

A:東日本では一週間くらいかかってます。例えばコンビニが被災者の方は大変だろうから、水に浸からなかった田んぼにとりあえず仮設の家を立て、そこで物を売ったらどうかと。しかし、それは利用以外の使い方になると。そういうバカなことがいっぱいありまして…

Q:南海トラフの場合あまりに広域すぎて、太平洋岸沿いの各県は全く動けない。その他の県、例えば長野や山梨、そういうところからの支援しかありえないですよね。

A:はい、仰る通りです。ですから、岐阜県はとにかく愛知県を助けに行くと、知事の間で話が決まっている。防災危機管理課です。でも病院の連携を含め、実際に起こったら本当にどうなるか、気にはなります。

Q:私は個人的に避難場所を探すんじゃんなくて、避難倉庫を買いました。トイレットペーパーや水とか全部その倉庫に用意してあります。ローリングストックしてます。公助なんかを考えすぎて、誰かがやるだろう、誰かが助けてくれるだろう…そう思っている方は多いんじゃないかな?けどそんなこと期待していてもダメ。

A:そうですな。みんなイメージしてないし、他人事なんです。だから本当にやってくると思ったら、おっしゃるように自分で備えないと。ほとんどの人が、避難場所と避難所の違いを知らないんじゃないかな。だから避難場所をまず自分で決めんといかんのですよ。どうしても家で生活できない人が避難所にいくんです。

Q:神社とかお寺は?と僕が提案したら、灯篭とか壊れるといかんで、避難所としては設定されないって言われたんです。

A:ハハハ。正直言って市役所の防災担当者が防災に詳しいとは限りません。3年で移動されますし。

私ね、笑いながら話していますけど、本当は怒っているんですよ。100人が少なくて1万人が大変だ、そんな話じゃないんですよ。誰一人その命落としたらいかん。命だけは絶対落としたちゃいかんのですよ。

2025 7,6(日)13:30-15:30 コミュニティー炉畑

主催:つながる”わ”(代表 有馬 静子)

共催:子育て生活情報紙「にらめっこ」

後半:行政ができること

後半:行政ができること

日本の障害者総合支援法と児童福祉法の体系として、児童福祉法までは発達の支援をしますが、障害者総合支援法、つまり大人になると、発達支援の考え方が入ってない。そこが一番問題だと思っていて、今、飛騨市内のB型の作業所で発達支援の取り組みをいれた、B型生活介護の事業を展開して、飛騨市はC型就労継続支援事業と名乗っています。これを国に対して、発達支援とは、生涯発達して成長していくんだ、ということを制度として保証する仕組みを考えて欲しいと提案しようと思っています。

行政の仕事で障がいに関わる仕事で大事なのは共感なんですよね。職員がいかに共感をできるかです。実は一番共感してもらいたいのは、こういう気持ちを辿って今ここに至ってるってこと。その中で家族は救われていく。受容していくと同時に救われていくわけです。

家族が救われるポイント

1つは「この子はこの子なりでいいんだ」で、「うちもどこにでもある普通の家族なんだ」と認識させてくれる人たちの存在。これが僕は非常に大事だと思います。それから、困難な状況でも、笑顔で明るく支えてくれる人たちの存在。そして悩みを共有できる仲間の存在。これが、僕は家族を救ってくれると思っています。

うちの子も、「しょうちゃん」って固有名詞でみなさんに呼んでもらえるんだっていうことがわかったとき、とっても嬉しかったんです。

この子はこの子のままでいいんだ。もう充分障がいを受容できている家族でも、やっぱりあるときふっと弱くなってまた同じような気持ちになるんです。その時に明るく支えてくれる人が周囲にいることで、どれだけ支えられ助けられてるか。

大きな転機

平成18年。次男の障がいがわかった頃のことです。発達支援センターですごい待たされたことを県庁の重点政策協議で話題にしたら当時の県庁の健康福祉部の幹部に「公私混同だ」と批判されました。でも、その時に後に副知事になる部長さんが「ちょっと何かできんか調べてみる」って言われたんです。その結果、翌年度の当初予算に各地域の医療機関に発達障害の専門外来を設置した場合に補助を出す発達専門外来診療促進事業に630万の予算がつきそれが新聞に載ったんです。この時本当に嬉しくて。何で嬉しかったっていうと、うちの子がとった予算だから、そう思ったからです。うちの子がいなければ僕はこれを言っていない。630万がつかなかったとしたら、救われずに長く待つ家族はもっと増える。なので、次男が世のため人のために役立ったことになる。

うちの子は、自分で自分の生活をしてくってことは不可能です。けれど、この子の存在を親が違う形に転換させてやることができれば、この子が世の中の役に立ったことになる。それが自分が子にしてやれることだ。これが僕自身にとっての大きな転機になりました。

先人たちが切り拓いてくれたからこそ今がある

びわこ学園創始者の糸賀一雄っていう先生の「この子らを世の光に」っていう言葉。みなさんも聞いたことあると思います。「この子らに世の光を」ではなく「この子らを世の光に」。びわこ学園は、重度心身障害の子どもたちを、日本で初めて受け入れた施設です。創始者の糸賀一雄先生がもう一つ名言を残しておられた。「自覚者が責任者である」。つまり、課題に気がついたら、気がついた人間が率先してその課題を解決するために取り組む責任があるんだ、ということです。

実際に障害者支援の世界を切り開いてきたというのは、多くの先人たちが何とかしようって、誰かに頼るんでなくて自分で何とかしようと思って切り開いてきたことの積み重ねで今があるんです。

障がい児医療ということに携わることになり、平成25年の4月から地域医療推進課です。福祉課じゃない、医療課です。医療課だからこそ医療の面から障がいの分野にアプローチすることができる。そして「障がい児・者医療」という言葉を提唱しました。政策の手始めは短期入所、ショートステイの拡充ですが、これがなかなか広がらない。なぜか。要は、短期入所者は福祉サービスであって、医療機関がするべきことではないという意識があったからなんです。

それから小児在宅医療。全国を回ってどんどん取り込んでいる。ところが、なんかおかしい。在宅支援のイメージがわかないんです。実は、職員が現場に行けてないんですね。個人情報保護法がハードルとなっているんです。ですが、これが問題だと思ったことを対策をすれば必ず政策になるんです。

平成28年 飛騨市長に

県や市の職員に、もっと現場に行ってもらいたい。で、課題を感じて人と語って、なんとかしないといかんっていう強い思いを持つ。そこからかならず施策は広がってきます。それ以上に市長や町長、担当者に現場に来て見てもらいたい。どんな生活をしているかを見てそれに反応する人が一人でもいたら、そこが変わるきっかけになります、必ず。役所っていうのは多くの仕事を抱えていますから、個別に現場には行かない。そんな中で私平成28年、縁あって飛騨市の市長になりました。飛騨市の障がいの考え方は「『自分のやりたいことがやりたいようにできないこと』これが障がいである」。

障がいというのは法律があります。こういう状態こういう障がいでと、認定をしてもらい手帳が出るというのが普通です。これはあくまでも法律上の話。「やりたいことがやりたいようにできない状態」これを「作業遂行障がい」って言い「やりたいことをやりたいようにできるようサポートすることで障がいは消える」ということです。逆にいうとこれは障がいの認定があろうがなかろうが関係ない。対象者は何らかの生きづらさを感じる人全てだとという考え方です。

法律ができたから解決とはならない

例えば、私はメガネをかけています。メガネを外すと多分どこかでつまづく。でも、私は視覚障害ではありません。なぜか?眼鏡があるからです。つまりサポートできるサービスとか、サポートされるデバイスがあれば、障がいじゃなくなるんですよ。これをみなさん理解する必要があると思うんです。で、逆にこういう考え方に立つと、全てが視野に入ってきます。つまり弱い立場の人たちが、全て視野に入ってくる。強い個性とか生まれつきのハンディーを持っていても生き生きと暮らせるように、そのための支援をしていくという考え方。ですから、本人も周りも障がいになるものを双方の立場から乗り越えたり、なくしたりすることで障がいを減らしていくというのが飛騨市の障がいの考え方の根本です。

医療的支援法ができて良かったね。法律だけできたら全部解決するなんて思ったら大間違いですよ。市町村が動かないことには、法律ができたって何にも進まない。一番大事なのは市長なんです。

問題の裏に潜む原因

小学校の事例でいくと、登校、行き渋り、不登校に…。A君はすごく運動が得意。ところがサッカーでつまずいて、試合になるとパフォーマンスが落ちて監督からも怒られモチベーションが下り不登校になった。で、作業療法士に見立ててもらったら空間認知が苦手なのがわかりました。サッカーはフォーメーションですから、体を動かすのが得意でも、空間認識ができてないと動けないんです。事前に盤上で人の動きを確認して監督にもマグネットを使って、こう動くんだよとやってもらうとサッカーにまた集中できるようになって不登校が解消された。という例。

もう一つの事例、定規を使ってもうまく線が引けないっていう先生からの相談。発達性協調運動障がいの状態ですね。簡単に言うと縄跳びとか字をうまくかけないっていう不器用さです。ところがこれ診断つかないですよ。そうすると不器用な子だけで終わるんです。どうかすると自信をなくす。どうすればいいか。自分で作戦を立てるんです。作戦を立てるときに作業療法士がちょっとアドバイスをいれるんです。この子はどういうアドバイスを受けたかというと、視覚で定規の線がチカチカして見えてしまうことが問題と気づいたので、線のない透明の定規で厚みのある定規を使ってみようって。それで線が引けるようになり、自信がついて他のこともうまくやれるように。

行政の役割

最後に行政の最優先したその先はなにか。自分の力で暮らしていくことが困難な立場にある人を支援することが、行政の一番やるべきことだと思っている。ともすると今日ここにお見えになっている皆さんは私もそうですが、自分の子どもさんが障がいがある、あるいは、関わってらっしゃる方が多いと思います。自分の身近に障がい者あるいは病気の人もいないと他人事ですよね。するとなんで福祉にそんなに力を入れるの?って。その度に、これは明日のあなたのことですって言うんです。皆さんが今日帰られる時事故に遭うかもしれない、事故で下半身不随になるかもしれない、自分に何か起こっても誰も助けてくれないことを想像してみてください。誰かが必ず支えてくれるという社会を作る。だからどんなことでも全て自分ごとなんです。そのために困ったこととか、辛いこと、大変なことがあった時に「困っているんです」「辛いんです」「大変なんです」と言っていいんだという雰囲気を作る。誰かが受け止めるという社会を作る。お互い様ですからって必ず誰かが助けてくれる。そういう地域を作る。そのために市町村との役割がある。そして不安と戦うご本人とご家族に「何も心配はいりませんよ。安心してくださいね」と心の底から言える地域を作るのが私の夢です。そんな思いて、弱い立場の方々や障がい児者の支援に取り組んでいます。

文責/にらめっこ

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ギフアイラインは会員登録された方へ全国や岐阜県内の医療や福祉、教育などの情報をお届けしています。「医療的ケア児支援法」が施行された時に「全国医療的ケアライン」と共に会を立ち上げ、現在会員は岐阜県内200名を超える会となっており、医療的ケア児(医ケア児)・重症心身障がい児(重心児)家族だけでなく、ご支援者の方にも会員になっていただいております。会員になるには、公式LINEに入っていただくだけで、無料で情報を配信しております。Instagramもありますので、そちらも是非ご覧下さい。

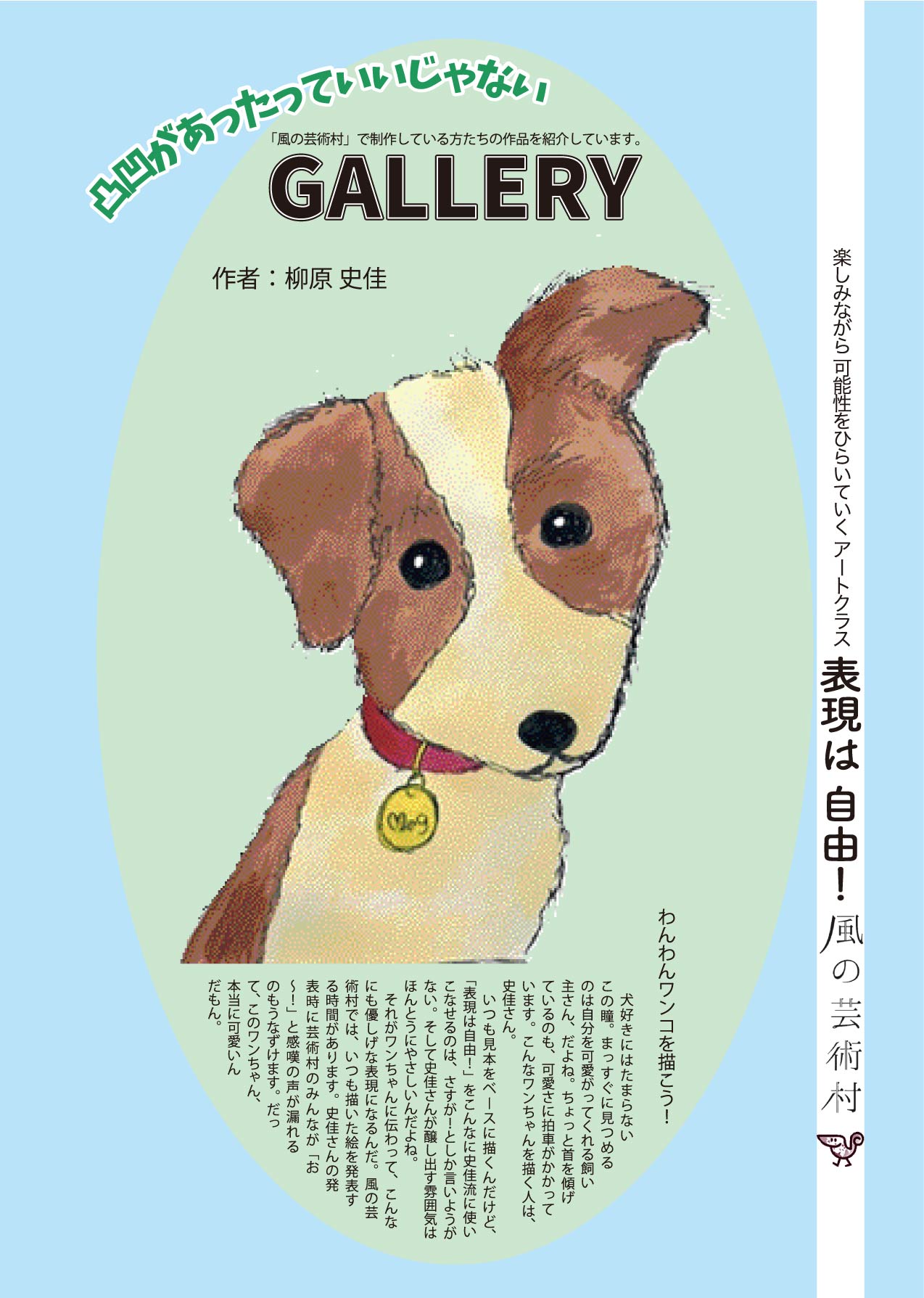

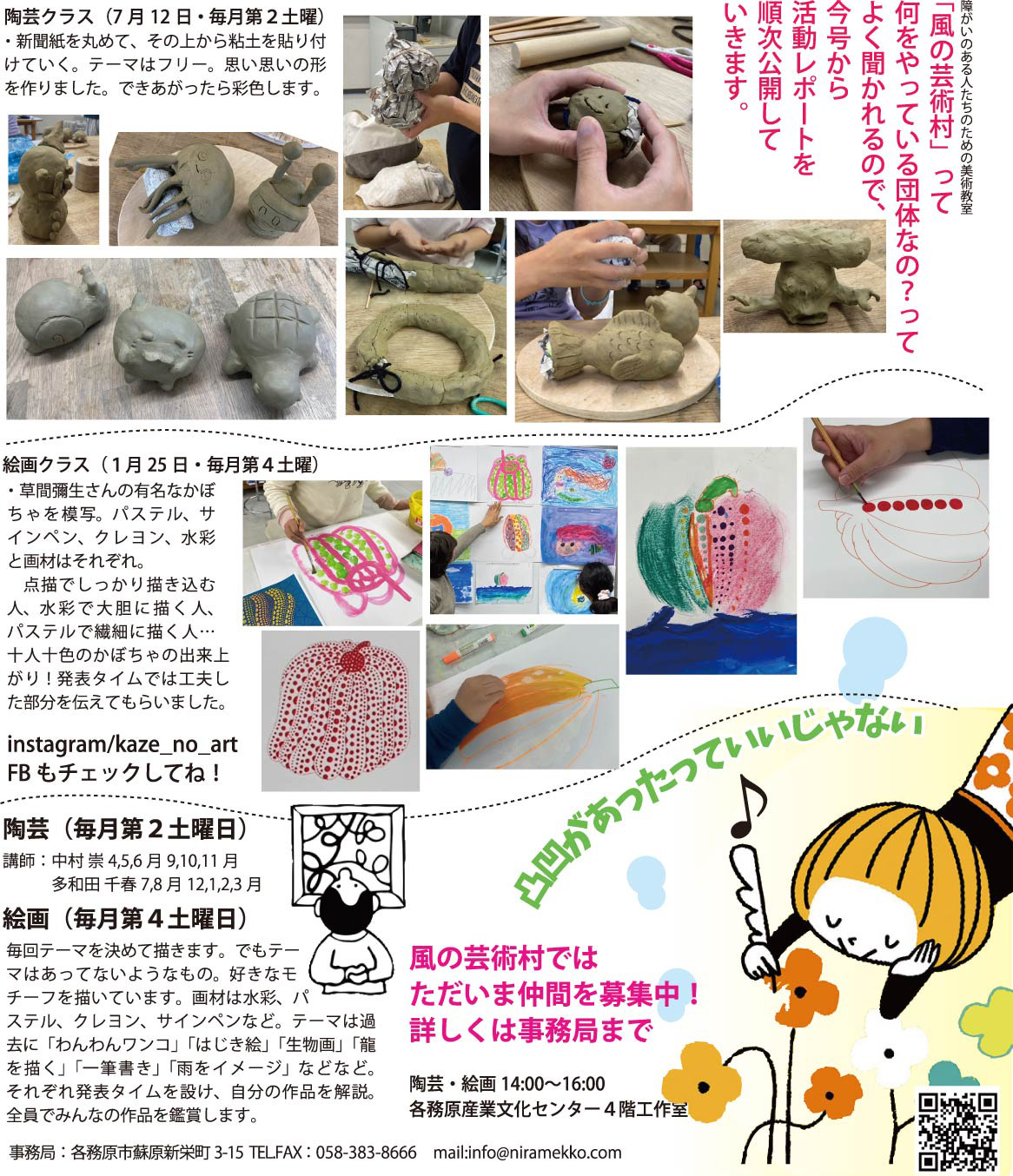

エイブル・アートとは

特別支援教育に長く携わっていると、私たち健常者にはない熱量と特別なスキルをもった描くこと・作ることが好きな子どもたちと出会うことがあります。15年ほど前に勤めていた特別支援学校で担当したAさんは、とあるマスコットキャラクターがものすごく好きで、初めて出会った10歳の頃から高等部を卒業するまで同じマスコットの絵を描き続けていました。毎日10枚近くも描くのですから、その筆運びに一切の迷いはなく、まるで一筆書きかのようにスラスラと描きます。 当初はマスコットを模写をするだけでしたが、次第に身体の動きや構図のバリエーションが増えていき、卒業間際にはバレンタインバージョンのマスコットや歌舞伎風マスコットなど、さまざまなアレンジやを加えたAさんオリジナルのマスコットキャラクター絵を描くようになっていきました。

Aくんとの出会いをきっかけに障害のある人たちが生み出すアートに興味をもった私は、風の芸術村に出会い、ボランティアとして関わるようになっていきました。

風の芸術村には、描くこと・作ることが好きな子どもや大人が通ってきます。

風の芸術村には、描くこと・作ることが好きな子どもや大人が通ってきます。

風の芸術村には、これを描くんだ、作るんだと己の明確なテーマをもって制作に臨む人たちがいます。目指す色を求めて試行錯誤しながら色を混ぜ続ける人たちがいます。自身の求める美のためにひたすらに塗り重ねる人たちがいます。毎回異なる制作のテーマに挑戦して新たな芸術領域を模索する人たちがいます。

制作に向かうベクトルは人それぞれ、てんでバラバラですが、皆一様にひたむきで、真面目。そして、どの作品にも作者の“らしさ”が溢れており、それが彼らの作品の魅力となっています。

そのような作品を『エイブルアート』と呼ぶことがあります。エイブルアートとは、”Able Art(=可能性の芸術)”という意味で、元は1995年に日本で始まった障害者芸術をとらえ直す運動のことを言いましたが、次第に障害者による芸術そのものを指すようになりました。

昨今、障害のある人のアート活動をサポートする福祉施設や、彼らの作品を生かしていわゆる“売れる”商品を作る企業が増えてきました。障害者芸術の素晴らしさを広め、誰もが排除されない社会づくりを目指して始まったエイブルアート(運動)が実を結びつつあります。

私も描くこと・作ることが好きな人たちが、自分の好きを発揮し続けられる社会であることを願っています。

やってみたシリーズ第27弾

やってみたシリーズ第27弾

活動と共に意識に変化が!

防災講演会を主催 つながる“わ”

防災講演会を主催 つながる“わ”

事務局長 下村 勝子さん

以前から家族と自分がより健康に過ごすには?という勉強会を自宅で開催しています。ある時、横浜の友人から「三浦先生の防災のお話しが良かったよ。山口大学の先生だけど、お願いしたら来てくださるよ」と聞きました。

それを勉強会のメンバーに話したところ、「聞きたーい」「各務原まで来てくださるの?」という反応でした。その時点では、勉強会の延長線上の話で、自分たちだけで聞くつもりでした。でも、三浦先生は、声がかかれば全国あちこちで話をされて、「多くの方に地震のことを知ってもらいたい」という方。私たちも、多くの人に聞いてもらわないともったいないねと、気持ちが少しずつ変化しました。それで、防災について講演会をしよう!ということになったんです。

会場はどこがいい?各務原市の公共施設を借りるにはどうしたら?そんなことからの出発でした。市の担当の方から、「市民団体の方に施設を利用してもらっています」と言われ市民団体?…ある人のアドバイスで、まちづくり推進課に相談に行きました。「各務原市では、いろんな方が市民団体に登録して活動していらっしゃいます。肩ひじ張らずに自分たちのできることからなど、それぞれのスタンスでみなさんイキイキと活動されてますよ」と、親切に教えてくださり、市民活動団体として「つながる“わ”」が誕生しました。会場も無事決定しました。

バタバタと慣れない準備をしていく中で、講演会の準備だけして、中身は先生にお任せ?それでいいのかな?私たちはどんな話しを聞きたいのか?という声がメンバーの中から出てきました。それから集まるたびに、自分たちはどうしたいのか、を話し合いました。それに伴って少しずつ防災に対する意識が高くなり、疑問も出るようになりました。

「避難所って本当に安全なのかな?」「市としては物資をどれくらい備蓄してるのか?」「避難所に行くことができない人への支援は?」それまで、自治体がなんとかしてくれるだろうという漠然としたお任せ感から、意識も具体的なものになっていきました。

毎週2回はミーティングを重ねました。それでもまだメンバーには「大地震が起きたらしようがないよね」「私だけが生き残ってもいやだわ」「私は死なないと思う」「災害だから不運だとあきらめる」という感覚がありました。一方でまだまだやらなくてはいけない事は山積みで、全ての準備が終わったのは講演会前日の夜でした。

当日、各務原市は市民清掃の日で酷暑。にもかかわらず会場には多くの方が参加してくださいました。そして、先生が最後に語られた「災害で誰1人として命を落としてはいけないんです。誰の命も大事」という言葉にメンバーのみんなが感動していました。先生の近くで準備を進めていたからこそ、より一層心に響いたのかもしれません。

災害が起こっても、私たちは自分の命は自分で守って、その後の人生も命を大切にずっと元気に生きていくんだ、とメンバーの意識はガラリと変わりました。

そして今後「つながる“わ”」として、これから3回開く”防災を考える会”でどんな事をみなさんに伝えたいのか、今ミーティングで話し合っています。

音楽療法とは?

音楽療法とは?

分野も、流派もたくさんあって、学ぶ国によっても違います。「クライアントが音楽を聴く」が受動的音楽療法で、「音楽をする」のが能動的音楽療法。私は、形態学的音楽療法(注1)をドイツで勉強しました。

形態学的音楽療法では何をするのかというと、即興演奏です。即興は楽器を弾けなくてもできます。叩けば音が出るような楽器をたくさん用意します。木琴とか鉄琴もどれを鳴らしても不協和音が出ないようにペンタトニック(全音階)のものを使います。手さえ動かせば綺麗に音が出る。そういう楽器を一緒に演奏します。虐待を受けているクライアントとのセッションの録音を、たとえば、全くなんの情報もなく演奏を聞くと、叩かれているような気がしたなどと、聞いた人がみんな同じような感想を述べ、そこから紐解いていきます。音楽は言葉が要らないので、患者さんが言えない事も音に出てきます。

そこから療法士に?

はい、音楽大学って選択肢があまりなくて。日本の大学卒業後に音楽教室に就職することが決まり、4月から社会人スタートの予定でした。ところが、3月にピアノの師匠がドイツに演奏旅行に行くことになり、何人か生徒を連れてってくれたんです。演奏させてもらえる機会もあって、ホームステイもさせてもらえた。それがとても楽しくて、ドイツってなんて素晴らしい国なんだと思いました。ドイツ滞在中のある日、散歩している時に「そうだ!音楽療法だ」と思いつき、その足で図書館に行きドイツで音楽療法を学べる学校を調べ、その後留学しました。

大事なことは「待つ」こと

音楽療法は教育ではありません。その人を支えたり、生きていくのをサポートする…そういう方向性があります。私のドイツの師匠が音楽療法で一番大事なのは「待つこと」と教えてくれました。我が子には難しいですが、ピアノの生徒さんには待つことができます。

大人の方はみなさん本当に熱心です。ご自分のためにやっている方が多いので、すごくまっすぐで、感動しますね。92歳でバイエルを弾かれた方のお話をお聞きしましたが、その方の人生が音に出るんですよ。本当に、上手い下手とは関係なく、音楽に滲み出るものがあります。

支援から改善

たとえば、発語のない子が、発語できたり、喋れないけど、歌だと歌える、とか。そもそもコミュニケーションが難しい方が、音楽を介すとできることもあります。

高齢の方は、まずは生活の質を高めるのが一番です。あとは人との交流ですね。やったことのない楽器を一から始めることは、皆さんすごく生きがいを感じるらしくて。難しいですが、それを克服する力がおありなので、ピアノでも弾けるようになっていきます。

概念をひっくり返す

『即興』がその人の先入観を取り払うのに役立っているかもしれないです。即興においては出した音すべて○なんですよ。約束事は一つだけ。一緒にセッションしている中の一人でも「ストップ!」と言ったらやめること。(たとえば大きな音をずーっと鳴らし続けたり)そこにいる人がみんな心地良くなれたらオーケー。黙って座っていてもいい。終わるのも自由。全員が終わりたいなと思った瞬間におわる・・・すごく長くて、セッションの時間だいじょうぶかな、なんてこともあるけど、それでも待つ。気が済んだら終わることが分かっているから、待つんです。即興って、自分が出したい音を出すことだから、今、本当に自分のしたい事って、何?そんな問いかけにもなります。

生の芸術・アール・ブリュット

わたしは、アール・ブリュットという分野がすごく好きで、なんでこんなにビシビシと伝わってくるんだろうって。ピアノもそうだけど、技術が卓越していること以外の演奏からすごく伝わってくるんです。それは一体なんなんだろって。巨匠のコンサートに行けば、もちろん感動はしますよ、それとは全く別の種類の感動なんですね。それは、音楽療法を学んだこととも大いに関係があると思っています。

そもそも音楽療法を学んだのも、精神病院でボランティアをしていたことがきっかけだったんです。作業療法士と患者さんたちと一緒に歌うサークルがあって、週に一回、10人くらいで歌うんです。すごくいろんな薬を飲んでいらっしゃって普段は鬱な感じの方や、ハイになると人を殴っちゃうとか、そういう方ばかりのグループでしたが、音楽をやっている間はそんなことは一切なくて、音楽の力って凄いなって思いました。そしてアートはいいなって。全ての人に無限の可能性があると信じて活動しています。

(注1)形態学的音楽療法(音楽の形態(構造)を分析し、それをクライアントの心理的・身体的な状態に合わせることで、治療効果を高める音楽療法の一形態。主にドイツで発展し、音楽の構造的特徴(リズム、ハーモニー、メロディーなど)が、人の感情や身体機能にどのように影響するかを研究・応用する)能動的・受動的アプローチ:歌唱、楽器演奏、即興演奏などの能動的な音楽活動だけでなく、音楽を聴く受動的な活動も行う。音楽の持つ力を最大限に引き出し、クライアントのQOL(生活の質)向上に貢献する治療法)

リニア中央新幹線建設工事では今、トンネル掘削により発生した残土のうち、ヒ素やカドミウムなど重金属を土壌汚染対策法で定められた基準値以上含む「有害残土」(要対策土)を恒久的に生活の場に持ち込む計画が進められています。長野県飯田市の「長野県駅(仮称)」建設工事現場東側の天竜川支流・土曽川橋梁の建設工事現場に6月9日、「有害残土」の搬入が始まりました。橋脚の基礎となるケーソンの中詰め材として「活用」するのだといいます。 井澤 宏明・ジャーナリスト

リニア中央新幹線建設工事では今、トンネル掘削により発生した残土のうち、ヒ素やカドミウムなど重金属を土壌汚染対策法で定められた基準値以上含む「有害残土」(要対策土)を恒久的に生活の場に持ち込む計画が進められています。長野県飯田市の「長野県駅(仮称)」建設工事現場東側の天竜川支流・土曽川橋梁の建設工事現場に6月9日、「有害残土」の搬入が始まりました。橋脚の基礎となるケーソンの中詰め材として「活用」するのだといいます。 井澤 宏明・ジャーナリスト

生活の場に「有害残土」

橋脚下に3倍濃度のヒ素

有害残土搬入に抗議する住民

「要対策土持ち込みNO!」。橋梁建設工事現場入り口の国道153号沿いに住民団体「リニアから自然と生活環境を守る沿線住民の会」のメンバーが並び、プラカードを掲げて抗議の意思を示しました。

JR東海によると、搬入する有害残土のヒ素濃度は基準値の3倍程度。南アルプストンネル長野工区から掘り出され、大鹿村の仮置き場に保管されている約5000立方メートルが対象で、1.5メートル以上の厚さのコンクリートで封じ込めるといいます。

土曽川橋梁工事への有害残土持ち込みは「環境影響評価」(環境アセスメント)や2022年の「環境保全計画」の段階では想定されていなかったのにも関わらず、昨年になって表明されました。それに対し、住民の会は7081筆の署名を集めてJR東海と飯田市、長野県に中止を求めました。この日もメンバーが「『人の住む場所に有害物を持ち込む』という今回の暴挙は、これからもこの地で代々暮らしていく住民にとって、極めて残念な悲しむべきことと言わざるを得ません」という丹羽俊介JR東海社長への「抗議文」を職員に手渡そうとしましたが、受け取りを拒否されました。

住宅地への有害残土持ち込みを巡っては昨年9月27日と11月14日に開かれた長野県の有識者会議「環境影響評価技術委員会」で、厳しい意見が相次ぎました。

「周りには民家がたくさんある。さらに水が流れている場所なので、影響がありませんとは誰も言えないはず。なぜそういうところに要対策土(有害残土)を使うのか、全く理解できない」「もう工事が途中まで進んで、要対策土も発生している段階で、もうしょうがないからという形で計画が変わっていくのは、非常にまずい」「こういうコンクリート構造物は、絶対に安全だと叫ばれていながら、はがれ落ちたりヒビが入ったりということが起きている。もし漏水などが起きてしまったとき、どのように対応するのか。この水を使って田畑をやっている人もいるし飲料水等もあるので、地元にとっては死活問題だ」「非常に新しい土石流堆積物があり、背後の花崗岩の山地から直径数メートル規模の巨礫が土石流によって流されてくる可能性がある。たとえ1.5メートルの厚さの側面の壁があったとしても、ヒビぐらいは入るのではないか」

農業用ため池上流にも

岐阜県中津川市で建設が進む「中部総合車両基地」でも、県内初となる有害残土の恒久置き場が計画されています。こちらは、飯田市に搬入される約80倍にも当たる計約40万立方メートルの有害残土を「車両基地」(約10万立方メートル)とその北側に造成する「置き場」(約30立方メートル)に恒久的に盛り土する計画です。

岐阜県中津川市で建設が進む「中部総合車両基地」でも、県内初となる有害残土の恒久置き場が計画されています。こちらは、飯田市に搬入される約80倍にも当たる計約40万立方メートルの有害残土を「車両基地」(約10万立方メートル)とその北側に造成する「置き場」(約30立方メートル)に恒久的に盛り土する計画です。

有害残土にはカドミウム、六価クロム、黄鉄鉱が含まれる可能性があります。「二重遮水シート」で全体を覆い、接合部を溶着することから、「雨水等により流出しない」といいます。すぐ下流には農業用水に使われている「ため池」がありますが、JR東海は雨水などをいったん集水槽に集め、「排水基準を満たしていることを確認したうえで」、ため池に放流する計画です。

岐阜県環境影響評価審査会が2月26日と4月23日に開かれ、「100年程度耐えられる」という二重遮水シートの耐久性や高さ30メートルの盛り土の安全性に疑問の声が上がりました。

地元コシヒカリは食味ランキングで「特A」。農家の男性は「説明会のたび絶対反対と申し上げてきたが聞き入れてくれない。ため池が汚染されたら、その水でコメ作りをやっとるので困る。二重遮水シートは永久的なものではないが、永久にここで農業を続けたいので容認できません」と憤りを隠せません。

会を立ち上げた小川さんのお話

(環境・みらい・各務原 PFAS汚染と市政を明らかにする会)

基地周囲の土を採取して、2回目の表層部分の土壌調査を計画しています。ぐるっと囲むような感じで、北側、 南側、東側(三ツ池あたり)の土を採取して 土壌調査をやりたい。 最新の PFAS ニュースで、目をひくものが ありました。イタリアがすごい判決を出しました。主婦2人が訴えて、11人が有罪判 決。(イタリアの裁判所は 6 月 26 日、「PFAS」によって北部ベネト州の水質を汚染 した罪で、三菱商事の子会社だったミテニ(2018 年破綻)の元 幹部ら日本人3人を含む11人に対し、禁錮2年8月~17年6 月の有罪判決を言い渡した)市民のパワーを感じました。各務原市では活性炭処理をして暫定基準値を下回っているし、あちこちにポスターが貼ってあるし、安全だよねっていう雰囲 気があります。もう過去の話し?それともう一つ、若い世代からは「そもそも僕ら水買うんですよ」と話されたことがあります。若い子育て世代の人たちは PFASの問題以前から、ウォーターサーバーが当たり前のように家にある世帯も増加しているのでしょうか。家庭では水道水は 直接飲まないっていうことなんです。もちろん全員ではないですよ。私は「そうか!だからPFASの問題が個人個人で気にはなっているものの、大きなうねりになりにくいのだな」と思ったんです。「水道水は飲み水だけじゃなく、料理を作る時、ご飯を炊く時にも使用します。そこまで考え、想像力を働かせることが必要かな・・・」。 そして私は土壌汚染も気になります。「汚染源が分からないまま、10 年後 20 年後もこの状況が続いたら、ずーっと拡散し続けるよ」と伝えています。PFAS の半減期は長く、体内に蓄積もしやすいということをもっとみんなに知って欲しいと感じています。

基地周囲の土を採取して、2回目の表層部分の土壌調査を計画しています。ぐるっと囲むような感じで、北側、 南側、東側(三ツ池あたり)の土を採取して 土壌調査をやりたい。 最新の PFAS ニュースで、目をひくものが ありました。イタリアがすごい判決を出しました。主婦2人が訴えて、11人が有罪判 決。(イタリアの裁判所は 6 月 26 日、「PFAS」によって北部ベネト州の水質を汚染 した罪で、三菱商事の子会社だったミテニ(2018 年破綻)の元 幹部ら日本人3人を含む11人に対し、禁錮2年8月~17年6 月の有罪判決を言い渡した)市民のパワーを感じました。各務原市では活性炭処理をして暫定基準値を下回っているし、あちこちにポスターが貼ってあるし、安全だよねっていう雰囲 気があります。もう過去の話し?それともう一つ、若い世代からは「そもそも僕ら水買うんですよ」と話されたことがあります。若い子育て世代の人たちは PFASの問題以前から、ウォーターサーバーが当たり前のように家にある世帯も増加しているのでしょうか。家庭では水道水は 直接飲まないっていうことなんです。もちろん全員ではないですよ。私は「そうか!だからPFASの問題が個人個人で気にはなっているものの、大きなうねりになりにくいのだな」と思ったんです。「水道水は飲み水だけじゃなく、料理を作る時、ご飯を炊く時にも使用します。そこまで考え、想像力を働かせることが必要かな・・・」。 そして私は土壌汚染も気になります。「汚染源が分からないまま、10 年後 20 年後もこの状況が続いたら、ずーっと拡散し続けるよ」と伝えています。PFAS の半減期は長く、体内に蓄積もしやすいということをもっとみんなに知って欲しいと感じています。

今尾さんのお話 (PFAS汚染から命の水を守る各務原市民の会)

この3月議会に、市内の小中学校等に浄水器の再設置を求める請願署名を出しました。PFASは完全に除去はできない以上、体内に堆積しつづけ、特にたくさんお水を飲む子どもたちの発育に問題になる。堆積するのは減らしたい。浄水器をつけてくださいと。 12 月に外すと いう情報を得たのでその時も請願を出し一度は設置が継続された。でもまた 50 ng/L を下回ったからと外されてしまった。

この3月議会に、市内の小中学校等に浄水器の再設置を求める請願署名を出しました。PFASは完全に除去はできない以上、体内に堆積しつづけ、特にたくさんお水を飲む子どもたちの発育に問題になる。堆積するのは減らしたい。浄水器をつけてくださいと。 12 月に外すと いう情報を得たのでその時も請願を出し一度は設置が継続された。でもまた 50 ng/L を下回ったからと外されてしまった。

汚染源を特定していく調査を進めて欲しいですね。基地が汚染源とは断定できないですが、基地の土壌調査を含め、企業に対しても、PFASの使用状況とか調べて欲しい、と要請し「企業に聞き取り調査をします」と市から返答をもらいました。そしてその結果は新聞に公表されましたけど、小さい記事でした。

会員数は100数十名。規則・会則があり、会員ニュースを届けています。はじめて署名に取り組んだ2月ごろには、会員に署名用紙も届けました。請願とか、署名活動のほかに、月1回毎月最終水曜日(水だから水曜日)に17:00からスタンディングをしています。というのは50ng/Lをクリアしたらもういい?ではなく、限りなくゼロに近づけないと、という思いから始めました。

請願は、何度も訴えかけて、粘り強く声を上げていきます。 採択されなくても、請願の内容が拡散されて、みんなで声を大きくしていくことが大切です。0歳児の医療費が無料になり、今では高校まで無料になったのも、そこまでの積み重ねがあったからね。

PFASの問題は本当に新しい公害で、日本中が汚染されかねない。ツシマヤマネコもすごい数値が出たという報道がありました。一刻も早く全国調査をして欲しいですね。

市民団体としては2つですが、いっしょにできることはやっていきたいと思っています。

岐阜県民主医療機関連合会(以下民医連)の事務局長・土井さんのお話

民医連は、医療や介護をしていく中で医療制度や介護の改善などに取り組んでいます。特に最近、病気が自己責任で、生活環境、生活習慣がよくないから病気になるといわれがちですが、そもそも病気になる背景、たとえば貧困や、教育の問題、環境が影響し、いろんな病気につながる社会的な背景があります。そこを改善していかなければ、病気はなくならないし、よくならない。そういう立場でいろいろな取り組みをしています。

民医連は、医療や介護をしていく中で医療制度や介護の改善などに取り組んでいます。特に最近、病気が自己責任で、生活環境、生活習慣がよくないから病気になるといわれがちですが、そもそも病気になる背景、たとえば貧困や、教育の問題、環境が影響し、いろんな病気につながる社会的な背景があります。そこを改善していかなければ、病気はなくならないし、よくならない。そういう立場でいろいろな取り組みをしています。

2年前にPFAS問題が発覚したとき、民医連でも議論をして、なにかやれることをやろうと、ということで関わりを持ってきました。まずは、血液検査。住民の中で、どの程度PFAS汚染が広がっているのかを調べるために、原田先生(当時:京都大学准教授・現:京都府立大学教授)と検査を行ってきました。

来年の4月から、暫定目標値から水質基準値に格上げされ50ng/Lと正式決定されました。しかもこれは成人を基準としています。赤ちゃんや幼児には当然50ng/Lの基準ではまったく当てはまらない。そう考えるとさらに低い基準を考えないと、子どもさんや妊婦さんには非常に大きな影響があると考えています。50ng/Lは決して安全ではない、安心できない数値です。

県や市の担当者は、「日本ではPFASによる明らかな健康被害の報告がない」。それを根拠に行政では血液検査をやらないと決定。だから健康調査もやらない。ただいろんな研究の中で、エコチル調査(環境省では、日本中で10万組の子どもたちとその両親に参加してもらう大規模な疫学調査「子どもの健康と環境に関する全国調査」を2011年より実施。「エコロジー」と「チルドレン」を組み合わせて「エコチル調査」という)が大事です。信州大学のグループが妊婦さんのPFASの血中濃度と、生まれてくる子どもの染色体異常について一定の相関関係が認められたと発表しました。妊婦さんのPFAS血中濃度が2倍という高い場合に、生まれてくる子どもの染色体異常の確率が2倍になっていることが、論文で発表されました。アメリカでも有名な論文です。

もう一つ重要なのは、水道水の汚染から土壌が汚染されるということ。それで作物が汚染され、環境汚染から来る健康被害というアプローチが必要です。またPFASを製造している労働者の健康調査。PFASの影響と思われる間質性肺疾患(肺の中の肺胞が潰れていく病気)。アスベストでも似た症状で、呼吸不全のような病気です。一万人に一人と言われていますが、その数千倍の確率で労働者の中に起きている。これが実証されれば、国内でPFASによる健康被害が証明される。因果関係を明らかにすることで、国が言ってきたことに対して、覆す根拠になります。岐阜県や各務原市は、そういった実際のPFASによる健康被害を立証していくことです。

今こそ、大きな根拠にできるのは、前述した通り9月に発表された信州大学の論文です。京都大学名誉教授の小泉先生は、研究結果から逆算し水道水の基準値は0.25ng/Lだとしました。ただ現実にはそこまで測定できない。高性能な機械を使えば、0.1とか0.2ng/Lまで測れますが、一般的には4ng/Lというのが限界値。それでアメリカは4ng/Lという基準にした。少なくともその水準まで基準値を落とさないとダメだと思うわけです。

民医連として今後、木曽川下流域の岐南町、笠松町の住民の方の血中濃度も調べる必要があると考えています。しかし検査費が一人12,000円もかかるので、苦肉の策ではありますが、募金を集めたり…そんなことも含め考え中です。あと、PFASの健康被害は、公害というか環境という側面もあるので、大阪のダイキンのことも含めて、労災、労働災害の可能性も出てきていますね。

個人的に気になっているのは、スキーとかスノーボードののワックス。あれにもかなり含まれているんです。個人が自分の板にワックスをかけたりするのはそんな大した暴露ではないと思うんですが、スポーツ店で何十本も請け負ってコーティングを落としてまたワックスをかけると、その作業中、PFAS暴露しているんじゃないかって、疑いを持っています。そういう方に協力してもらい、血中濃度を調べてデータとして積み上げていきたいと思っています。

水質基準の根拠をなぜ替えた

新たな水質基準をめぐっては、もう一つ解明されていない謎がある。

どれくらいまでなら飲み水に含まれていても健康に影響がないかを決めるに当たり、国は2020年にはEPA(米環境保護丁)の勧告値をもとにしたが、今回は食品安全委員会の耐容一日摂取量によることにした。

どれくらいまでなら飲み水に含まれていても健康に影響がないかを決めるに当たり、国は2020年にはEPA(米環境保護丁)の勧告値をもとにしたが、今回は食品安全委員会の耐容一日摂取量によることにした。

その結果、「PFOSとPFOAの合計で50ナノグラム」が維持された。

じつはこの間、EPAは、PFOSとPFOAの合計で「70ナノグラム」から、PFOS、PFOAとも「4ナノグラム」へと大幅に引き下げ、規制を強化している。

その結果、「PFOS、PFOAの合計で50ナノグラム」が維持された。

もしEPAに倣えば、日本も大幅に引き下げ、ゼロに近づけなければならなくなる。そうなれば、全国各地の浄水場で目標値を超えるのは明らかで、『汚染列島』と呼ばれる事態も予想される。産業界も含めて、汚染除去のための膨大なコスト負担も見込まれる。

そうした事態を避けるためにゴールポストを動かしたのか。経緯について、環境省は公式な説明をしていない。

諸永裕司(もろながゆうじ)

1993年に朝日新聞入社。週刊朝日、AERA、社会部、特別報道部などに所属。2023年春に退社し独立。著書に『葬られた夏 追跡・下山事件』(朝日文庫)『沖縄密約 ふたつの嘘』(集英社文庫)『消された水汚染』(平凡社)。共著に『筑紫哲也』(週刊朝日MOOK)、沢木耕太郎氏が02年日韓W杯を描いた『杯<カップ>』(朝日新聞社)では編集を担当。アフガニスタン戦争、イラク戦争、安楽死など海外取材も。

諸永裕司のPFASウォッチより

NPO法人オープンハウスCAN 理事長 伊藤佐代子

NPO法人オープンハウスCAN 理事長 伊藤佐代子

障がいのある人の選挙

7月20日に参議院選挙がありました。障がいのある人の付き添いで投票所へ一緒に行きました。初めての経験です。会場に行って、「支援者です。どうすればいいですか?」「一緒に中へどうぞ」えっ???それはいけません。「私は入らない方がいいと思いますので、投票事務の方にお願いできますか?」すると「字は書けますか?」「書けます」という会話をした後、すぐに若い男性が一人、障がいのある人について下さいました。丁寧に要所、要所で説明をして下さったので、スムーズに終えることができました。

何日も前から「選挙はどうするの?」「付いていくから大丈夫」と繰り返し同じ質問をされていたのですが、選挙が終わるとほっとしたように「ありがとう」と私にお礼を言われました。

投票は「選挙人本人が、自らの意思で投票用紙に記入し、自ら投票箱に入れなければならない」と 定められています。

選挙の公正を期するためのルールとして、 ● 投票するかしないか、誰に投票するかを決めるのは本人でなければならない ● 投票する権利を誰かに委ねることは認められていない ● 投票所内で障がい者を支援するのは、投票事務従事者に限られる ● 投票所内ではほかの選挙人の行動に影響を与えるような行為をしてはいけないということがあります。

候補者の顔写真があるといいのに。私が一緒に行って投票したい。私が代わりに書いてあげたい。などは法律では認められていません。ですが、投票用紙に字を書くことができない人のために、例外として「代理投票」というものが認められていますので、利用されるといいと思います。

選挙前に、総務省選挙部から投票所での対応例についての連絡がきました。

・相手の立場に立って、安心感を持たれる応対に努めます。

・困っている方には進んで声をかけます。

・「ゆっくり」「ていねいに」「くり返し」相手の意思を確認します。

知的障害のある方への対応例として

・できるだけ絵・図・写真などを使用して分かりやすく説明したり、説明のポイントをメモ書きして渡すなどの工夫をします。

・コミュニケーションボードを必要に応じて利用します。

・繰り返し同じ話をされる方でも、話を途中で遮らずに、応対します。

・短い文章で説明し、内容が理解されたことを確認しながら対応するようにします。

・パニック状態でも、強制的に制止せず、少し落ち着いてから応対するようにします。

と、理解ある内容で嬉しくなってしまいます。

障がいのある人たちの事を考えてもらえるような社会に徐々になってきているようです。

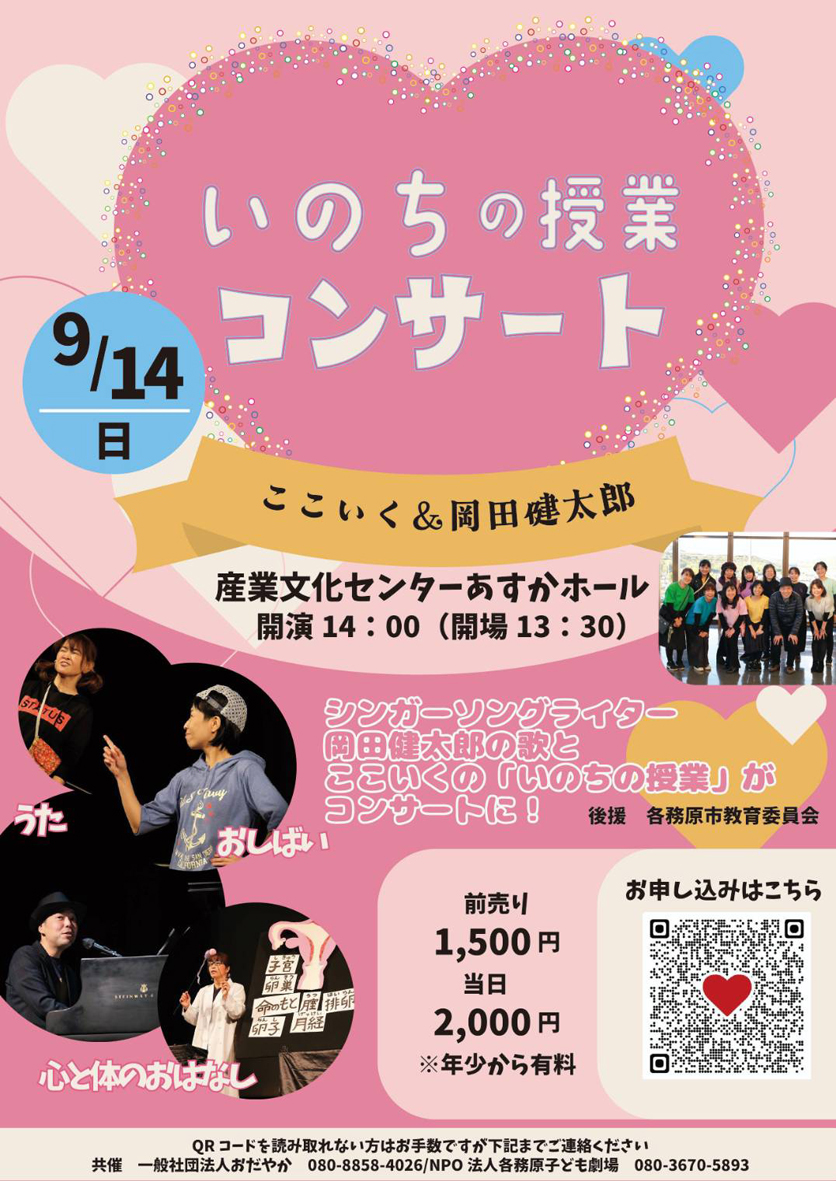

いのちの授業コンサート ~ここいく&岡田健太郎~

最近ここいくメンバーが3人も増えました~新しい仲間が増えるのは嬉しい限りです。

私たちの出会いは各務原子ども劇場。子どもたちの年齢も校区も違ったお母さんたちが、自分の子どもたちに…その周りの子どもたちにも性教育を届けたいという思いの仲間が集まりました。専門家でもない私たちが、子どもたちに「性教育」を教える?果たしてそんなことが本当にできるのか?

そんな不安を抱く私たちに「大人たちが、一生懸命伝える姿、その背中を見せることが子どもたちに伝わるのよ」恩師である坪内つるよ先生のその言葉に背中を押してもらい始めたのが15年前。

最初は伝えたいことがモリモリ、学校の授業のように話しても、子どもの反応はイマイチ。撃沈する私たちは 親子で生の舞台を観続けてきた私たちだからこそできる授業にしようと考えました。明るく、楽しくてをモットーに、心が動く感動体験ができる授業。歌や音楽、人形劇や寸劇、パネルシアターや群読など様々な表現方法で性教育を伝えてきました。

最初から包括的性教育を目指していたわけではなく、授業を重ねる中で、現場での深刻な悩みや課題に気付き、常に学び合い 話し合いを重ね進化をし続けてきたら、必然的に包括的性教育に到達していました。

そして、少しずつ依頼件数も増えていたところに、コロナがやってきました。ほとんどの授業がキャンセルとなり、ここいくの存続も危ぶまれる事態に…

でも、そこで諦めないのが「ここいく」です。学校で「いのちの授業」ができないなら、私たちで授業をやるしかない!

ちょうどいのちの授業を始めて10年という年だったので、クラウドファンディングに挑戦をし、ここいくのテーマソングを作ってくれたシンガーソングライターの岡田健太郎さんと一緒に『10周年いのちの授業コンサート』を企画。

2020年11月23日、コロナ禍にもかかわらずたくさんの人が観に来てくださりたくさんの人が手伝ってくださり、本当に感動の1日でした。

私たちの普段の授業と、健太郎さんの歌のコラボ。こんな風に包括的性教育を伝えられるのは私たちだけかも~と、反省点もありましたが自信にもつながりました。その報告を、代表の中村が[ここいく日記・はじめの16歩]で書いていますので、よかったら読んでください。

そして今年、またまた『いのちの授業コンサート』を行うことが決定!!今回は、一般社団法人おだやかと各務原子ども劇場共催。なんと!いのちの授業を始めて15年。記念の年に、公演依頼は本当に嬉しかったです。

そして今年、またまた『いのちの授業コンサート』を行うことが決定!!今回は、一般社団法人おだやかと各務原子ども劇場共催。なんと!いのちの授業を始めて15年。記念の年に、公演依頼は本当に嬉しかったです。

コロナ禍を経て、子どもたちを取り巻く環境はかなり変わってきました。当たり前だったことが当たり前でなくなり、不登校や自殺者も増えている、この混沌とした世の中を変える鍵は「包括的性教育」。今こそ人間の体の素晴らしさ、心の健康、人権、食の大切さを「包括的性教育」で伝えたい!!

いのちの授業を受けたことがある人も、ここいくを知らない人も、みんなが楽しめる内容になっています。実は…各務原子ども劇場も会員が減り存続の危機に陥ています。子どもたちの文化環境を守るためにも、子育ての文化を語り続けていくためにも、失くしてはいけない場所だと思っています。

応援の気持ちも込めて、このコンサートをいい舞台にしたいです。ぜひ観に来て来てくださいね。

2025年9月14日(日)

開演14時(開場13時半)

産業文化センター・あすかホール

☆前売り:1,500円 ☆当日:2,000円

※年少から有料

担当:ここいくメンバー 小田 佐知子でした。

ここいく☎090-3446-8061(中村)

227号PRESENTS

ハガキまたはe-mailで、下記のアンケートを

1〜6までご記入の上、編集部・プレゼント係りまでお送りください。

1-災害に備えてあなたは何を準備する? 食料、水、衛生用品、それからそれから…。あなたが準備しているものはなんですか?

2- 気になるにらめっこ紙面での広告

3- 気に入った記事、気に入らない記事の

タイトル1つ・その理由もお書きください。

4- ご希望のプレゼント名 (第1希望・第2希望 を必ずお書きください)

※Cは編集室までとりに来られる方

5- 本紙をどこで入手されましたか?

6- 氏名、年齢、住所、郵便番号、電話番号、 家族構成

〆切:2025年9月25日 当日消印有効。

宛先 〒504-0855 各務原市蘇原新栄町3-15

e-mail: info@niramekko.com

※お寄せいただいた個人情報は、本紙プレゼントの発送に限り、 使用させていただきます。

※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

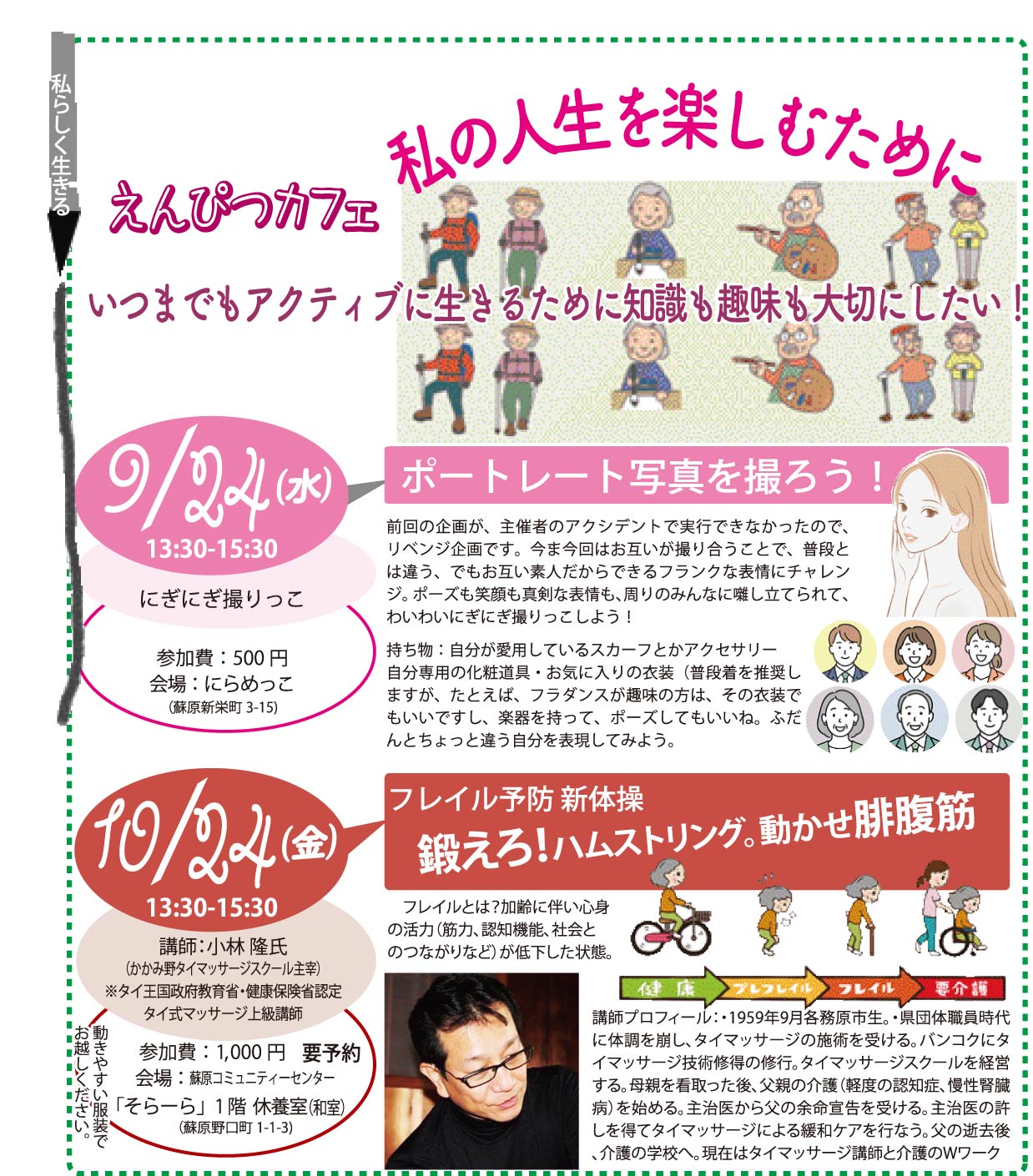

A.えんぴつカフェ「フレイル予防新体操」ご招待 人生これから!様より…ペア1組様

いつまでも元気に私らしく暮らしたい!そのために気軽にできる運動方法を専門家の先生に教えていただきます。詳しくはP.14参照ください。

10/24(金) 13:30~15:30

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

B.CINEX映画招待券 CINEX様より…ペア3組様

ままならない人生に葛藤しながらも自由に生きたいと願う女性たちの友情。肯定感に満ちたラストシーンが、明日に向かう勇気をもたらします。写真は「私たちが光と想うすべて」の1コマ。招待券は柳ヶ瀬のCINEXでご利用いただけます。

ままならない人生に葛藤しながらも自由に生きたいと願う女性たちの友情。肯定感に満ちたラストシーンが、明日に向かう勇気をもたらします。写真は「私たちが光と想うすべて」の1コマ。招待券は柳ヶ瀬のCINEXでご利用いただけます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

C.デトックスウオーター艸果水3種セット おとな芸術村様より…1名様

「台湾アートな旅」のお土産第2弾はデトックスウオーター。1パックに対して、300mlのお湯、水、炭酸水などを注いで飲んでね。ミネラルやビタミン豊富な健康的な飲み物です。

「台湾アートな旅」のお土産第2弾はデトックスウオーター。1パックに対して、300mlのお湯、水、炭酸水などを注いで飲んでね。ミネラルやビタミン豊富な健康的な飲み物です。

にらめっこ編集室でお受け取りください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

D.よりよく生きるためのライフデザインノート「ゼロの昇天」 人生これから!様より…3名様

必ずやってくる“そのとき”まで、自分らしく生きたい!でも自分らしくって?このノートに向き合うことで、いろんなことが見えてきます。絵本作家高畠 純さんのイラストがなんとも温かいノートです。

必ずやってくる“そのとき”まで、自分らしく生きたい!でも自分らしくって?このノートに向き合うことで、いろんなことが見えてきます。絵本作家高畠 純さんのイラストがなんとも温かいノートです。