「慣れ」は怖い、ともすれば慢心して「今まではこうしていたから大丈夫」となりがちです。

「慣れ」と「慎重」

時間が経過するとともに今ある環境に適応するようになります。慣れることによって、丁寧さや大切さを見落としがちですが、良いこともあります。ストレスと感じることも減り、楽な気持ちで物事をすすめることができるから。しかし、ことわざに、「初心忘れるべからず」という言葉があるように、慣れてきた時こそより慎重に。物事に取組む際に新鮮で謙虚な気持ちを忘れず、心掛けていきたいものです。

“慣れる”ということは大切なことですが、慣れほど怖いものはないのかもしれません。「慢心」というものを生み出さないように心したいものです。人間にとって慣れてよいこととそうでないことがあります。慣れにどう抗っていくか…マンネリというのもその一つ。習慣化は欠かせませんが、この慣れというのは、潜在的なミスやトラブルの原因となることも。慣れるというか習慣というのは、人間の本能的なもので、安心安全に生きていくために、人類が誕生以来本能的に持っているもの。毎日が不安定では、それこそストレスで体がおかしくなってしまいますから。

人間は置かれた環境には、時間がかかっても慣れていく、これは言い方を変えれば、適応するとも言えます。人間は幸せにも不幸せにも慣れるとも言えるのではないでしょうか?

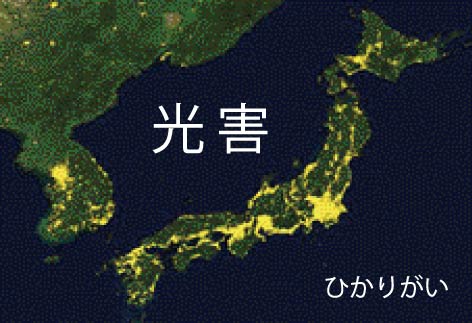

良い国のはずが、幸せ指数や豊かさという尺度になると、日本は他の国に比べて評価はとても低いです。未来を見たら、課題だらけの日本。日本に生まれ育って、今のこの環境で生活できれば、平和で幸せな人生なのかもしれません。だけど、日本はなんとなく、世界からは幸せな国には見られていないようです。物質的な豊かさは手に入れたが、心の豊かさが満たされていないということは、以前から日本の課題として言われてきました。

逆に物質的な豊かさが達成されたからこそ、心の豊かさに関心が向くようになったとも言えます。

実際、日本よりはるかに遅れた国に行くと、今の環境の中で、幸せそうに暮らしている。ただ、それは、比べるものを知らないからなのかも。

今の日本人は、物質的な満足には慣れてしまった。

ますます、便利で快適なサービスは増殖して、どこまで行くのかというぐらいにエスカレートする便利を追っかけても、すぐに慣れてしまって、ゴールが見えない。

本気で心の豊かさが必要というのなら、それは、日本で身近な所で体験できるし実現できる。都会よりもよっぽど不便な田舎に慣れていくこと。不慣れな中に、幸せのきっかけはあると思うのですが。

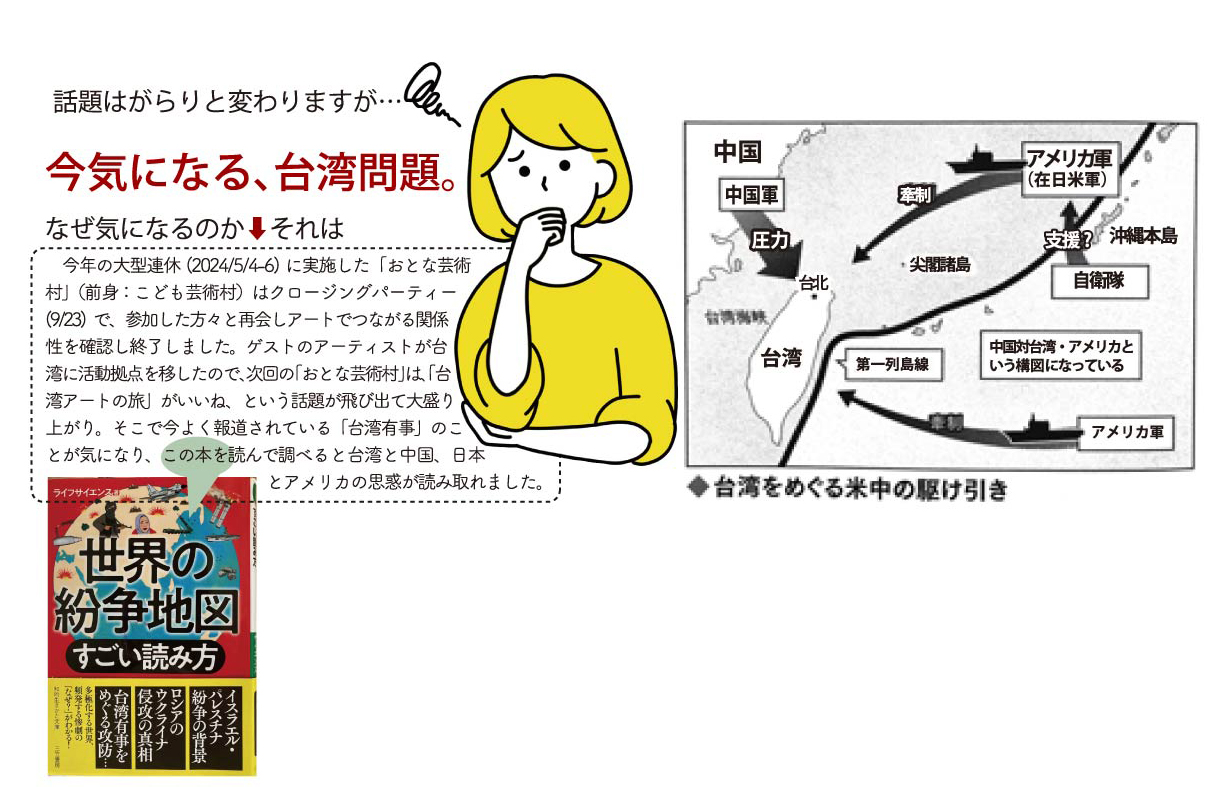

台湾の独立は戦争を意味する?

緊張の度を増した台湾海峡の今後

台湾ではなく「チャイニーズ・タイペイ」

東京2020オリンピックに、台湾は「チャイニーズ・タイペイ」という名称で参加した。オリンピックに限らず、台湾が国政スポーツ大会に参加する場合はチャイニーズ・タイペイを名乗るのが慣例になっているが、それは中国が「台湾」や「中華民国(台湾の国号)」という名称使用に反対しているため。この名称問題からも分かるように、中国と台湾は対立関係にある。

1945年に第二次世界大戦が終結した後、中国大陸では蒋介石率いる国民党と毛沢東率いる中国共産党が対立し、内線がくり広げられた。その闘いに勝利した共産党が「中華人民共和国(現在の中国)」を成立させる一方、国民党は台湾に逃れて「中華民国」を樹立。両者は反目しあったまま、歴史を重ねていくことになった。

当初、国連などの国際機関では中華民国が中国代表とみなされたが、1972年にアメリカのニクソン政権が中華人民共和国に接近し、1979年に国交を正常化すると、中華人民共和国(以下、中国)と中華民国(以下、台湾)の立場が逆転する。

台湾海峡で一触即発の危機

「一つの中国」を主張し、台湾の存在を認めようとしない中国は、台湾近海で軍事演習を実施したり、沿岸部に短距離弾道ミサイルを配備するなど、台湾に対する威嚇行動をくり返した。一方、台湾は国際社会で孤立しつつも、中国による台湾併合を阻止したいアメリカから兵器の支援を受けて対抗する。いつ武力衝突が起きてもおかしく回緊迫状態が続いた。

その緊張がピークに達したのが、1990年代半ばだった。台湾の季登輝(リートンホイ)総統(当時)が独立を声だかに叫び、中国政府が台湾海峡で軍事的挑発を見せるなか、1996年3月に台湾で史上初の総統・副総統直接選挙が行われた。このとき中国は、台湾近海でミサイル発射演習などを強行し、台湾を威嚇。これに対し、アメリカが2隻の空母を中心とする機動部隊を派遣したのである。

結局、軍事衝突には至らなかったが、その後も中国と台湾の対立は続いた。

香港の次の標的は台湾?

しかし21世紀に入ると。少しづつ状況が変わっていく。中国が急速な経済成長を続けるなか、台湾は2002年にWTO(世界貿易機関)への加盟を実施する。

さらに2008年の政権交代で総統になった国民党の馬英九(マーインチウ)は、中国との間で貿易・移動・郵便の自由(三通)を容認する「経済協力枠組み協定」を締結、「ひとつの中国」を確認しあって中国と直接取引を行うことを認める政策を採った。・・・・・

ところが、2016年、中国よりの国民党の候補者ではなく民進党の葵英文(ツアイインウエン)が新総統に就任すると、潮目が変わる。

初の女性総統となった葵英文は中国との間で「ひとつの中国」の原則を確認していないし、中国とのパイプも少ない葵政権下において、再び”台湾意識”が高まってきた。さらに2021年1月には中国国防層の報道官が「火遊びをする者はやけどを負う。台湾独立は戦争を意味する」と発言。対米関係を緊密にしようと動いている台湾への警告とされる。アメリカも黙っておらず、同年4月に海軍の駆逐艦を派遣し、台湾海峡を通過させた。

万が一、中台衝突が起これば日本も対岸の火事ではなくなるだろう。その場合、自衛隊によるアメリカ軍の支援も噂されている。緊張が高まる台湾海峡から目が離せない。

そんな一触即発とも言える台湾へ「アートな旅」を企画している次回の「おとな芸術村」。情勢をよく理解した上で、実施する予定ではありますが、何より心強いのは現地を案内してくれる人がいるということ。前号でご紹介したイラストレーターのヒコちゃんは台湾人で台北の桃園出身。

旅は旅先の情報をしっかり勉強、理解して出かけるのがその国へのリスペクトにつながります。”おとな”なら尚更、ですよね。第2回「おとな芸術村」の詳細は次号でお知らせいたします。