210号から「読者のひろば」を「Photo Gallery」として新たにスタートします。

初回は三上のアルバムから。次号から皆さんのPhotoを募集します。添える言葉もお忘れなく。採用の方には、プレゼントコーナーより希望の品を差し上げます。奮ってご応募くださいね!

「写真」と「添える言葉」はデータでお願いします。宛先 info@niramekko.com

投稿者「にらめっこWeb版スタッフ」のアーカイブ

vol.210 プレゼントコーナー

210号PRESENTS

プレゼントご希望の方はハガキまたはe-mailで、下記のアンケートを1〜6までご記入の上、編集部・プレゼント係りまでお送りください。

1.あなたが2022年で一番印象に残ったできごとは?

嬉しかったこと、悲しかったこと、怒ったこと、なんでもOK、教えてね。

2- 気になるにらめっこ紙面での広告

3- 気に入った記事、気に入らない記事の

タイトル1つ・その理由もお書きください。

4- ご希望のプレゼント名 (第1希望・第2希望 を必ずお書きください)

※A、Cは編集室まで受け取りに来られる方。

5- 本紙をどこで入手されましたか?

6- 氏名、年齢、住所、郵便番号、電話番号、 家族構成

〆切:2022年11月25日 (Dは11月10日)

当日消印有効。

宛先 〒504-0855 各務原市蘇原新栄町3-15

e-mail: info@niramekko.com

※お寄せいただいた個人情報は、本紙プレゼントの発送に限り、 使用させていただきます。

A.ゆりかごカレンダー2023 ゆりかご助産院様より…3組様

毎年好評のカレンダー。ゆりかご助産院の可愛いマークがアクセントです。シンプルなのに、旧暦、月の満ち欠け、月の出入、満潮・干潮の時刻など、情報満載!自然を意識した生活には必須かも。にらめっこ編集室でお受け取りください。

B.CINEX 映画招待券 シネックス様より…ペア3組様

映画館での楽しみ方は、作品鑑賞はもちろん、映画館内の雰囲気を楽しむ、次回放映予定のチラシをもらう、などなどいろいろ言われていますが、とにかく、何も考えなくたって、楽しんじゃえばいいよね!写真は映画「デリシュ!」より。岐阜市柳ヶ瀬のシネックスでご利用いただけます。

C.ローゼルティー10g 結愛ポート様より…3名様

鮮やかな赤い色が元気をくれるハーブティー。老化防止、美肌、むくみ改善、疲労回復などの健康効果があると言われています。カフェインがほとんどなく、オーガニックなので、お子様にもどうぞ。

にらめっこ編集室でお受け取りください。

D.やきものワールド2022 招待券 やきものワールド実行委員会様よりペア3組様

11月17日(木)〜11月23日(水・祝)、ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館)に今年もあの「やきものワールド」がやってくるよ!!全国から130 ものブース、テーブルコーディネート展示、なごや鍋&地酒フェスティバルも同時開催!内容も盛りだくさん。これは行くしかないでしょ!

https://yakimonoworld.jp/

****お知らせ 2022ぎふ平和のつどい

vol.209 異常気象が気になる これってどういうこと?

異常気象には海水温度が関係していた?

異常気象には、ある共通点がありました。意外なことですけど、海水温度です。近年、地球温暖化が問題視されていますが、海水温度も同レベルで問題視され始めていることをご存知でしょうか。なぜなら、地球温暖化と海水温度は、密接な関係にあるからです。よく「地球温暖化が進んでいるから、南極の氷が溶け始めている」と聞いたことはないでしょうか。南極の氷が溶け始めていることも事実なのですが、もっと重要視した方が良いことがあります。海水温度も上がってきているということです。

2013年に、NASAのゴダード宇宙研究所元所長、ジェームズ・ハンセン博士が発表した報告書に書かれていたことです。「地球の温暖化は、異常気象を頻繁に引き起こすトリガーになる」と警告しています。

ハンセン博士の調査によると、100年間で海水温度の上昇が世界各地で確認されており、平均で0.5度上がってきているようです。海水温の上昇による異常気象の影響は、大きく2つに分けられます。

●夏の暑さと冬の寒さが激しさを増す

●各地域で見られるはずがなかった現象が起き始める

夏の暑さと冬の寒さが激しくなる

夏の暑さと冬の寒さが激しくなる

ジェームズ・ハンセン博士によると、海水温が上がれば、海から蒸発する水蒸気の量も増えるので、異常気象につながっていくとのことでした。海水温の変化で、大気は影響を受けて、大規模な異常気象を引き起こすようなのです。

しかし、海水温の上昇が、世界各地で起きている異常気象を引き起こしていると、誰が予想できたでしょうか。

その結果、夏の暑さと冬の寒さは年月が経つごとに激しさを増し、高知県四万十市では夏に過去最高の41℃を記録しました。各地域でも猛暑を記録し、熱中症の被害も年々増えてきています。逆も然りで、冬には異常な寒さが春まで続くようになり、風邪を引いたりインフルエンザにかかったりする人が増えてきているのです。

見られるはずがない現象が各地で起きる

異常気象は連鎖するといわれています。「テレコネクション」と呼ばれている現象で、別名「遠隔影響」とも呼ばれています。簡単にいうと、日本で異常気象が起きると、アメリカなどの遠く離れた地域で、別の異常気象を引き起こす現象です。テレコネクションの影響と思われる事例を、いくつか紹介しておきます。

テレコネクションあるいは遠隔相関、遠隔結合とは、離れた2つ以上の地域で気圧がシーソーのように伴って変化する現象である。テレコネクションによる気圧変化は、大気・海洋相互作用によって天気や降水などの諸気象の変化を誘発し、結果的に天候が伴って変化する。

●夏に雪が降る ●水害

●夏のゲリラ豪雨 ●雨が降らない

夏に雪が降る

大西洋の海水温が1.5℃から2℃上がった影響で、温帯低気圧がズレて偏西風を大きく引き上げました。その結果、フランスでは初夏にも関わらず初雪を観測するという、異常気象を観測しました。大西洋の海水温が上がった影響は、フランスだけに留まりませんでした。ドイツやオーストリアでは、大雨が続き規模の大きな水害となりました。この水害でのテレコネクションの影響は、日本に「雨が数日間降らない梅雨」という異常気象をもたらしたといわれています。

夏のゲリラ豪雨

夏のゲリラ豪雨

2013年の7月下旬に、東北地方を集中豪雨が襲いました。いわゆる、ゲリラ豪雨です。夏に雨が降ることが少ない日本でのゲリラ豪雨は、異常気象という他にありません。このゲリラ豪雨も、テレコネクションが生み出した影響だと考えられています。

雨が降らない

2013年の5月下旬から6月にかけて、梅雨入りしているはずなのに、雨が降らないという異常気象が日本で起きました。

この時の異常気象の原因は、日本から1万キロも離れた大西洋の海水温の変化の可能性があるといわれています。

異常気象が起き続けた地球はどうなるのか

異常気象は、日本の漁業にも異変をもたらしています。海水温の変化によるものですが、暖かい海水が流れている本州南海で獲れるはずのクロマグロが、北海道で水揚げされたことが報告されています。

他にも、イシガキダイといった九州で獲れる魚が、北海道で水揚げされたことも報告されています。実は、日本は大陸と海の間にあるため、多方面から影響を受けやすい場所だといわれています。つまり、海水温度が上がるたびに、どんな異常気象が起きても不思議ではないということです。

身近な例を挙げると、これまでに類をみない早さで、台風が次々とできていることに気付いているでしょうか。多いときだと、2018年の8月だけで、9回も台風ができています。

異常気象が起きるからこそ長期予報は難しい

日本では、いまでも長期予報をすることは難しいといわれています。気候がどう変化して、どんな異常気象となるのかは、大気の状態が複雑に混ざりあっているため、予測することが困難となっているのです。しかし、注意しなければいけないことも分かっています。日本は雨が多い国であり、雨が降っている期間が長いということです。言い換えると、集中豪雨による被害や、ゲリラ豪雨が増えることによる水害に見舞われやすいということになります。

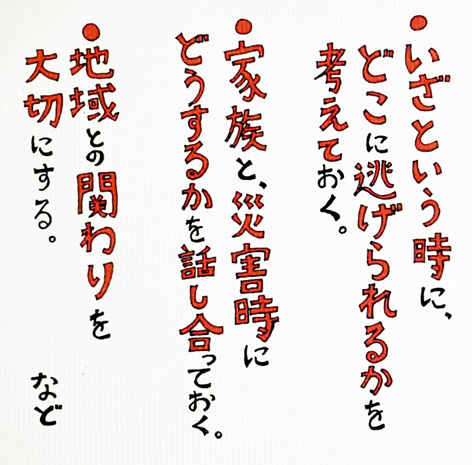

私たちが今後できる対策としては、いつでも集中豪雨やゲリラ豪雨が起きても問題ないように、防災グッズを持ち歩く習慣をつけることだといえるでしょう。

まとめ

まとめ

異常気象の原因は、地球温暖化と海水温度の上昇が原因です。残念ながら、地球温暖化と海水温度の上昇を、人工的に防ぐ術はありません。今後は、海水温度もどんどん上がっていき、異常気象も増えていくと予想できます。夏の暑さや冬の寒さも激しさを増して、日中の寒暖差も大きくなっていくことでしょう。

いまの私たちにできることは、台風、集中豪雨、ゲリラ豪雨といった水害や天災が起きたときに、身の安全を確保できる防災グッズを常備することです。異常気象が頻発しやすい日本なので、自分の身は自分で守れるように対処していきましょう。

SEC Next Movement より

vol.209 災害を想定してみよう

正常性バイアスの「バイアス」は偏見、先入観といった意味です。つまり正常性バイアスとは、多少の異常事態が起こっても、それを正常の範囲内としてとらえ、心を平静に保とうとする働きのことです。この働きは、人間が日々の生活を送るなかで生じるさまざまな変化や新しい出来事に、心が過剰に反応し、疲弊しないために必要な働きです。しかし、この働きの度が過ぎてしまうと、本当に危険な場合、例えばイラストのように、警報装置が鳴っているといった非常事態の際にも、それを異常と認識せず、避難などの対応が遅れてしまうといったことになりかねません。

実際、避難が必要となった人びとや避難を誘導・先導すべき人たちに正常性バイアスが働いたため、被害が拡大した災害は多い、と指摘する専門家もいます。日頃から災害時にはどう対応すべきかを考え、異常が発生した場合には楽観視せず、冷静に行動することが大切なようです。

「これくらいなら大丈夫」

正常性バイアス

上の質問で回答(1)は「非常ベル」=「点検」という過去の先入観から自分にとって危険な状況と認識できない正常性バイアスが働いています。また、(3)は「非常ベル」=「火事」=「煙が見える」という固定観念から、火事以外の危険の可能性があることを認識しない正常性バイアスが働いています。正常性バイアスは、異常なことが起こった時に「大したことじゃない」と落ち着こうとする心の安定機能のようなもの。日常生活では、不安や心配を減らす役割があります。しかし、緊急事態では逃げ遅れなど、危険に巻き込まれる原因にもなります。

「皆と一緒だから大丈夫」

同調性バイアス

上記の回答(2)は非常ベルが鳴って危機的状況が知らされているにもかかわらず、周囲の人の行動に合わせる同調性バイアスが働いています。同調性バイアスは、集団の中にいるとついつい他人と同じ行動をとってしまう心理で、日常生活では協調性につながります。しかし、災害時には周囲の人の様子をうかがっているうちに避難が遅れる原因にもなります。その反対に周囲に率先して避難する人がいれば、より多くの人を避難に導くことも可能です。

災害時に働くこの2つの心理を知っておくことが、逃げ遅れを防ぎます。

揃えておきたい基本の防災グッズ

実際に防災グッズを揃える場合、どんな物を購入すれば良いのでしょうか?防災グッズは、非常時・避難時など、それぞれのシーン別に用意しなくてはなりません。シーンごとに揃えておきたい基本防災グッズを紹介します。

(1)非常時のために備蓄しておきたい物

避難所ではなく、自宅で過ごす場合には、持ち出す必要が無いため比較的多くの物が備蓄可能です。最低限、以下の物を人数分、日頃から揃えておきましょう。

・1人当たり3リットルの飲料水 ・食料 ・カセットコンロやボンベなどの調理用品・ホイッスル・懐中電灯・携帯ラジオ・携帯電話と予備のバッテリー・生活用水・トイレットペーパーやティッシュなどの紙類・ゴミ袋・救急セット・防寒具とレインコート・タオル

(2)避難時の持ち出しで用意しておきたい物

避難時の持ち出しは、食料や生活品などを家族の人数分のリュックに分けて、スムーズに持ち出せるようにしておきましょう。持ち出しで用意しておきたい物は以下のとおりです。

・1人当たり1.5Lの飲料水・缶詰や菓子類などの食品・食品用ラップと簡易食器・ヘルメット・軍手・運動靴・懐中電灯・多機能ナイフ・常備薬や持病薬・救急セット・簡易トイレセット・ティッシュペーパーやトイレットペーパーなどの紙類・マッチまたはライター・敷物・レジャーシート・防寒具とレインコート・タオル・着替え

(3)貴重品もまとめておきたい

(3)貴重品もまとめておきたい

避難するとき探しまわる必要が無いよう、保険証やパスポートなどの「身分証明書」と「通帳」などは、コピーをとって保管場所にまとめておきましょう。また、現金・印鑑・車や家の予備の鍵・生命保険契約書・母子手帳などの貴重品も、一緒に保管しておくと安心です。防災グッズをそろえることも重要ですが、実際に災害が起きたときの行動についてもシミュレーションしておくことが大切です。 参考:日本赤十字社

vol.209 誰のための憲法改「正」?

日本国憲法に関しては、どんな勢力がどんなに多くなっても、国会だけでは変えられない、という憲法になってます。これは日本国憲法の素敵なところです。

私は憲法の前文を読んで泣いてしまいました。あまりの美しさに感動して。今も読むたびに私は日本人でよかったって、世界の憲法になったらいいのにと思っています。

日本国憲法3つの特色

1-基本的人権の尊重 2-国民主権 3-平和主義

学生さんのところへ憲法の出前講座をさせていただく時に、日本国憲法前文で自分の好きな箇所を一つ選んでとお願いするんです。だいたいの学生は “政府の行為によって、再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。”この部分を選ぶ人がとても多いんです。

つまり、「戦争は政府が起こす」ということ。戦争が起こることがないようにすることを「決意し」とあります。誰が決意したのでしょう?大概は政府って答えます。国が主語ですか?主語は私たち、国民です。国民はつまり私は、国家の名誉にかけて、全力をあげて崇高な理想<戦争しない、他国を尊重する、全世界の平和を願って動く>それを達成することを、私が誓った。つまりみなさんが誓った、ということです。そこを信頼して、国際関係を保っていくよということを日本国憲法は決めたんです。

いつ決めたのか?第2次世界大戦が終わって無条件降伏をし、自分の家族や親族にたくさんの戦死者や市井の人たちが、日本だけで320万人が命を落としています。その後に「平和」を望んで憲法を作り、そして誓ったのは、私たちなんです。

だから国が決めて、国に言われて・・・となると私たちの生活には関係ないわ、となりますけど、そんなことはないんです。ここすごく大事ですよ。

では質問です:憲法を守るのは誰でしょう?

1、天皇又は摂政 2、国会議員など公務員 3、国民

実は3分の2以上、もしくは半数以上の人が、国民が守ると思っているんです。違います。国民は守るんじゃなくて権力者(為政者)に守らせるのが憲法なんです。

参議院選挙が終わり、自民党が単独過半数を取得しました。これに維新の会、国民民主党が揃って憲法改正に向けて動き出そうとしています。

自民党の草案のようなものがこれから発議されようとしていますが、これはただ自民党の案です。自民党は憲法の中に国防軍を設けたいんです。主権者である私たちがちゃんとした平和への意志を持たないと、攻められた時に防衛力をあげなきゃってことにつながっていきます。前の政権では軍事費をGDPの1%から2%にしました。2%ってすごい数字ですよ。

戦争をしない国が戦争をできるようにするには、憲法を変え、法律的、憲法的に政府がやることは正しいという体制を整えることから始まります。みんなの知らないうちにこっそりと変えていく、というのが今までの歴史です。

ロシアとウクライナの時でもわかります。ロシアが攻めてきたんだから、ウクライナが国を守るために戦うのは当たり前。間違ってはいないんですが、ロシアが攻めてきた2月24日、ゼレンスキー内閣は24時間以内に緊急事態宣言を出して、18歳から65歳までの男性は国外退去はダメという法律を作り、多くの女性も含めて武器を持ってロシアと戦えという姿勢を打ち出しました。法律を作って国民に戦わせています。

でも、日本は基本的人権が尊重されています。国を守るために何かをせよといわれることはないんです。自分は戦いたくない、外国に逃げることも自由です。自衛隊に入らないことも自由。自発的に入ることは別ですよ。仮に今、戦争が起きて出兵せよって言われても「NO」と言える。戦わない選択ができる。自分の自由が奪われないということが、今の日本国憲法なんです。なんども言いますが、その憲法を守るのが天皇、国会議員をはじめとする為政者です。

人権が保障されている日本国憲法

そこで大変重要となる「永久に保障された基本的人権」についてお話ししたいと思います。

日本国憲法では、「現在および将来にわたって保証される」、とあります。為政者から与えられたり、奪われたりしない、ということです。

基本的人権が一番抑圧されるのはどんな時でしょうか。最大なものは戦争です。大日本帝国憲法では徴兵制がありました。20歳になると男性は否が応でも検査をされて体が弱い人でない限り兵隊に取られ、太平洋戦争の末期には病弱でも45歳でも、兵隊としてもたないだろうという人以外は招集されました。

日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務

第11条を読んでみましょう。

「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在および将来の国民に与へられる。」

将来にわたって戦争に行かなくていいと守られているのは大きなことだと思います。さらに97条に書き加えてある条文を読んでください。

第10章 最高法規 97条:この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得に努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試練に堪え、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。

すごく厳重に書いてありますね。信託とは誰かを信頼して、託するからよろしくねということ。ではこの基本的人権を信託したのは誰?ここにある、過去幾多の試練に堪えた人々ではないでしょうか。つまり18、19、20歳と若い男性が徴兵され、異国の地で戦争で死んでいった人たち、青春のない、家族を作ることもなく命を奪われた人たち、あるいは日本本土で全財産を奪われたり、親族を奪われたり…いろんな人がいました。それらの人たちが試練に堪え、それでも生き延びてきたとき、これからどんな日本を作りたいかって考えたときに、自分らしく生きられることを、国によって犯されないこと、ということを信託したのです。

自民党草案を見てみましょう。

11条:国民は、すべての基本的人権の享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。「現在および将来の国民に与へられる。」がスポッと削られています。さらに自民党草案では97条が全部削除されています。信託もしたくないし、国民はそんな権利を持っていない、ということです。

憲法を改正?改悪?

憲法を改正?改悪?

私たち自身が不安に思ったりせず、冷静に見て、「だめ!何やってるの!」という単語じゃなくて、きちんと「憲法改正したいの?どこをどう変えるの?聞きますよ。私たちは主権者ですから」。それで、YES or NOを出し合って、みんなで話し合って決めるというプロセスは日本国憲法で保証されているんです。全然不安じゃないです。不安なのは、自分たちは専門家じゃないし、あれだけ言われている(ほとんどはテレビやマスコミの報道)のだからと、皆が思い込んでしまうことです。マスコミだけが情報元ではありません。自分の信頼している人、この勉強会で「どう思う?おかしいよね、調べてみよう」って、私たち自身が考えるという経過を放棄しなければ、決して間違った方にはいきません。

国会が発議して、国民投票で半分以上NOと言えば変わらないです。よくなる改正ならイエスにしましょう。憲法を変えてはいけない、ということはないです。変えたくないのは、私たちが主権者であること。権力のある人が私たちに命令しない憲法であること。それは基本的人権の尊重、ということですから。

憲法改正の過程は?

1憲法改正の国民への提案

国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ憲法審査会で審査されたのちに、本会議に付されます。 両院それぞれの本会議にて総議員の3分の2以上の賛成で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。

2国民の承認

憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数の2分の1を超えた場合は、国民の承認があったものとなります。 ※憲法を改正するところが複数ある場合、憲法改正案は、内容において関連する事項ごとに提案され、それぞれの改正案ごとに一人一票を投じることになります。

馬場 利子●ばば としこ 「すこやかな命を未来は〜」を合言葉に、一人一人が幸せを実感できる暮らしを実現するため、仲間とともに、小さな時間を持ち寄り、『丁寧に生きる』活動を続けている。環境省環境カウンセラー、環境再生医。著書に『未来のページは「私」が創る』(地勇社)など。

馬場 利子●ばば としこ 「すこやかな命を未来は〜」を合言葉に、一人一人が幸せを実感できる暮らしを実現するため、仲間とともに、小さな時間を持ち寄り、『丁寧に生きる』活動を続けている。環境省環境カウンセラー、環境再生医。著書に『未来のページは「私」が創る』(地勇社)など。

vol.209 ぎむきょーるーむ キーワードは腸

● 免疫力と自然治癒力

人には免疫力と自然治癒力があります。免疫力とは外からの病原体やいろんなものに対して戦う力。それにちょっと負けた時に、病気になったり、熱や咳、下痢などの症状が出て、その時普段の体に戻していくのが自然治癒力です。

昔から考えられてきた病気の治し方には自然療法、心理療法、整体療法、同種療法、西洋療法などがあります。今、日本は西洋療法だけを医療として認めていて、喉が痛い時は喉を殺菌、腹痛の時は胃腸薬、熱が出たら解熱剤、という対処療法が主流ですね。だけど、自分の中に自然治癒力があるということを知っていれば、そもそも病気にならないように免疫力をどう高めるか、ということを考えていけるし、病気になった時にはどのように治していくのかを知っておくことは大事です。

例えば、コロナになった時に重症化しないようにする。それは病気に負けないように免疫力が適正に働く体作りをする、ということです。文科省が言ってる「感染源を絶つ、感染経路を絶つ、ウイルスに負けない体作りをする」この3本柱の3本目ですね。感染対策の一つとして、「免疫力を上げてウイルスに負けない体作りをする!」そこが大事だと思ってます。

私たちの体は1本の管が通っていて、口から肛門までは外[※-1]と考えます。ウイルスに罹患した、感染した、暴露した、と言いますが、それは粘膜にウイルスがくっついた状態で、体の外の問題。暴露はしているけど、検査をして陽性となっても感染とは違う。それは体の外で起こっていることだってことをまず認識して欲しいです。

粘膜の免疫細胞には、「防御」と「攻撃」の2つの仕組みがあります。1つは、外からの異物を目や鼻、口とか腸管の粘膜でウイルスをキャッチしてポイって外に捨てる、それが「防御」。2つ目は、防御がうまくいかなかった場合、ウイルスが細胞の中に入り込んで、その中で増殖すると発症となる。その体の中に入ってしまったウイルスと闘う仕組み、それが「攻撃」です。

● 腸内環境と自然な食事

では粘膜をどうやって強くするか。粘膜のバランスを整えてくれるのは微生物です。だから腸内環境を構成する微生物の善玉菌、悪玉菌、日和見菌のバランスが整うような生活をする、ということが基本になります。

食事の中に発酵食品とかミネラルを混ぜ込んでいく。腸内細菌が苦手なもの、例えば農薬や化学調味料、添加物、あとは過度なストレスとか、睡眠不足、運動不足、日照不足、を避ける。それがとても大切です。本当に人間が自然ながらの生き方をしていれば簡単にできることなんです。

お腹が空いて、ご飯と味噌汁と漬物を食べる。それは日本人が代々やってきた食事です。ご飯を食べることで唾液の中にアミラーゼという酵素がブドウ糖に変換され、脳の中に入って、脳が元気になる。お味噌汁は大豆が原料で栄養豊富。それを発酵させていることで、ガンの予防には世界一と言われるような味噌という食べ物ができる。漬物も野菜のビタミンCやミネラルとかを増やしている。キュウリ1本を食べるのとぬか漬け一切れ食べるのと酵素の量は同じと言われています。ご飯と味噌汁と漬物っていうのは王道なんですね。時間がないからコンビニでおむすびやカップラーメン食べようってなると、そこには添加物とか化学調味料がどうしても入る。それで腸内細菌がちょっとダメージを受けて粘膜がうまくつくられなくなる。腸内細菌で免疫細胞の8割が作られていると言われているので、免疫細胞がちゃんと育たなくなるという現実もあるんです。

●リーキーガット※-2

●リーキーガット※-2

知っておいて欲しいのは「リーキーガット」という症状のこと。いま日本人が一億総病人だっていうふうに言われています。花粉症もアレルギーもそう。不定愁訴のある人はリーキーガットかな?と認識した方がいいと思います。

毒素やアレルゲン、ウイルスとかそういうものをブロックして、消化栄養素だけをスーッと取り込むのが正常な腸粘膜です。リーキーガットというのはタイトジャンクションと呼ばれている細胞と細胞の間をつなげているものがちょっと緩んじゃうので、腸壁に穴が空いている状態。だから本来は取り込まないアレルゲンとかウイルスとか、未消化の栄養素も全部体内に入ってしまう。小さい子は未成熟なのでもちろんリーキーガットです。だから離乳食はあまり早くしなくてもいいと言われていますよね。

今の日本人はほぼリーキーガットと言われてます。症状としては、化学物質過敏症、食物アレルギー、不眠症、うつ病、めまい、立ちくらみ、下痢、便秘、多動、集中力低下、思考能力低下、パニック症、自閉症、ADHD、てんかん…いっぱい出てくるので、いま日本人が悩ましいなあって思っている症状のほとんどがリーキーガットで説明がついてしまう現実があります。

リーキーガット症候群の原因は、もうありとあらゆるもので腸粘膜は弱ってしまう。夫婦喧嘩でもストレスで腸は傷つきます。腸というのは本当に簡単に傷つくから、それを日々整えていく生活を意識していく事が大事です。

リーキーガット症候群の原因は、もうありとあらゆるもので腸粘膜は弱ってしまう。夫婦喧嘩でもストレスで腸は傷つきます。腸というのは本当に簡単に傷つくから、それを日々整えていく生活を意識していく事が大事です。

●これからの幸せのために

日本人は米を育てて、その畔で大豆を育て味噌を作っていました。お米につく稲霊から麹菌を育て麹を作っていたし、米を発酵させてお酒も作っていた。本当に日本の大地の中だけで食生活が完結していたんです。そこに牛乳とかヨーグルトとか、プリンとかの嗜好品現れて…嗜好品がダメではないのですが、体の歪みが来る可能性もあるし、自分は大丈夫でも、自分の子ども、孫に出てくる可能性が否定できません。

自然な生活をしようとすること自体すごいエネルギーがいるし、知恵もいる。疲れもする。でもだからと言って、今私が幸せで楽しくて元気ならいいと考えると、今だけ、ここだけ、自分だけ、になって、それは未来を見据えた考え方ではないと思うんですよ。自分も幸せだけれども、未来のある子どもたちのためにいかにきれいなままの地球を残せるか、いかに良い生活習慣を残せるかってことも考えていくことが大人かなって思うんです。

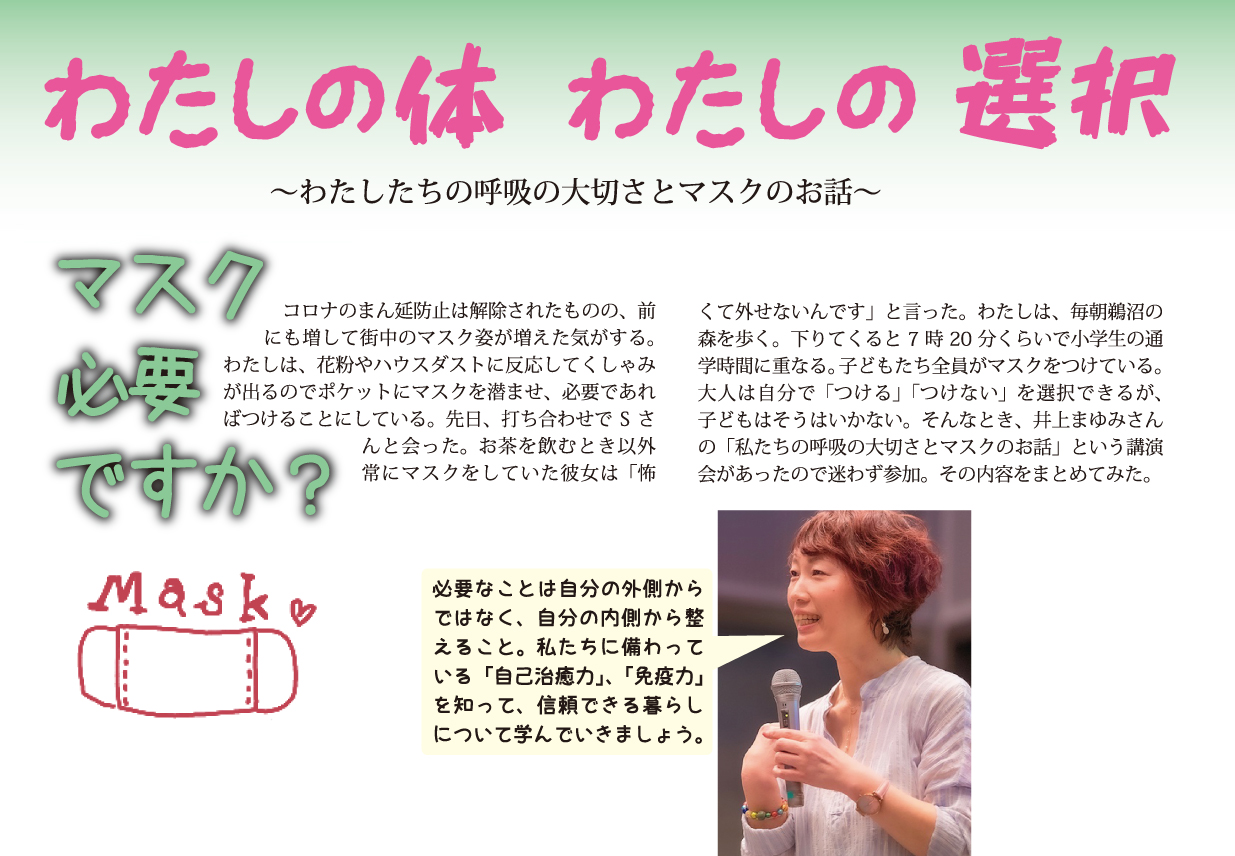

今年の夏も猛暑です。国は熱中症対策として屋外ではマスクを外そうという動きを見せています。しかし、いま子どもも大人もほとんど外しません。外せないんです。国の感染対策は全て外を整える他人軸。内側を整える自分軸の感染対策が置き去りのまま2年マスクをし続けた結果、自分の意思を出せない人がとても増えました。これはとても危険です。これからは身体を整えるのと同じくらい心を整えていくことが必要になると思っています。

[※-1]消化器は、食物が口から入り消化・吸収を経て体外へ排出されるまでの一本の管と考え、皮膚などと 同じように身体の外から取り込まれた物質と直接接触する器官でもある。 医学や薬学においては、胃や腸など消化器の 内壁は「体外」、その内壁から吸収された先が「体内」と区別されることがあります。

[※-1]消化器は、食物が口から入り消化・吸収を経て体外へ排出されるまでの一本の管と考え、皮膚などと 同じように身体の外から取り込まれた物質と直接接触する器官でもある。 医学や薬学においては、胃や腸など消化器の 内壁は「体外」、その内壁から吸収された先が「体内」と区別されることがあります。

[※-2]リーキーとは英語で「液体などが漏れる」とい う意味を持つ動詞リーク(Leak)の形容詞。 腸は英 語でガット(Gut)。 つまり、リーキーガットは「腸 の粘膜に穴が空き、異物(菌・ウイルス・たんぱ く質)が血管内に漏れだす状態にある腸」のこと を指します。

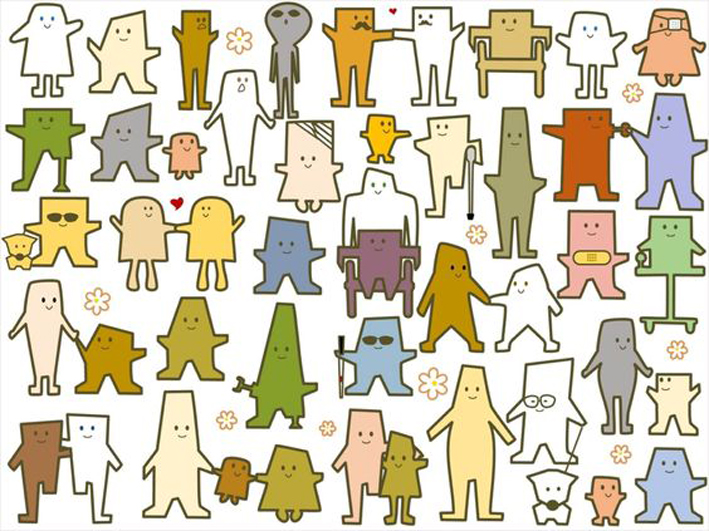

vol.209 新・しょうがいをみつめるvol.2

見つめる先の未来

「しょうがいをみつめる」という連載の話をいただいた。そのタイトルが気になって考えていた。いったい何を見つめたらいいのか。そもそも障がいとはいったい何なのか。

言葉。とりわけ名前は分別するために生まれたという。「私」という一人称は、「私以外」と分別するために。犬と犬以外を分別するために犬という名がある。それを仮名(けみょう)と言うそうな。言葉の世界は相対して「分別」する相手を明確にする関係を創り出しているのかもしれない。

生と死、天と地などを言葉によって分けてはいるが、どちらか一方では成り立たない概念によって私たちの景色は創られているようだ。「私」から派生する相対性がそこにはある。私から見て天と地、右と左、前と後ろ。生まれなければ死なないし、生まれるから死ぬ。人間が言葉によって分けているが、相対していて一体である。もともと同じものなのかもしれない。

さて冒頭の「しょうがい」という言葉である。必ず相対するもう片一方があるとすれば、「私」から派生する「けんじょう」ということになるかもしれない。「しょうがい」を見つめるということは、相対している「けんじょう」を同時に見つめることになると思う。相対していて一体であるから。

私たちは日常生活の中で障がいという言葉に触れたり、考えたりする時間が僅かばかりにでもあると思うのだが、健常っていったい何だろうと真剣に考える時間は極めて少ないように感じる。自分たちにこの健常を当てはめて考えてみた場合に「常に健やか」という”名”に違和感は感じないだろうか?

おそらくすべての人は何らかの凸凹を持ち合わせており、思うようにならない自身の心身と折り合いをつけながら生きている。常に健やかか?と聞かれたら、私の場合答えは“否”であろう。そもそも発達において凸凹がない人など存在するのであろうかという疑問も浮かんでくる。正常な発達とは何を基準に言っているのであろうか?社会生活においてというのであれば、社会には永久不変の規範というものが存在してきたのであろうか?柔軟に変化してきたからこそ、人は文化を形成してきような気がする。

おそらくすべての人は何らかの凸凹を持ち合わせており、思うようにならない自身の心身と折り合いをつけながら生きている。常に健やかか?と聞かれたら、私の場合答えは“否”であろう。そもそも発達において凸凹がない人など存在するのであろうかという疑問も浮かんでくる。正常な発達とは何を基準に言っているのであろうか?社会生活においてというのであれば、社会には永久不変の規範というものが存在してきたのであろうか?柔軟に変化してきたからこそ、人は文化を形成してきような気がする。

昨今世の中は、人数の少ない凸凹さを持ち合わせた方々を認めようとして活発な活動が起こりつつある。それはとても意義深いことであろう。しかし、そこにフォーカスするあまりに凸凹さをより一層強調し、包含するつもりがかえって分け隔ててしまうことにならないのかと感じる時がある。

フォーカスの矢印は派生元である「私」に向けたらどうだろう。そこには凸凹だらけの自分の心身があるではないか。障がいを見つめることは、相対している健常という概念を同時に見ていることになる。そこには違いはあれど同じような凸凹を持ち合わせた「私」がいるだけだと感じる。

多くの人が思っている「健常」という概念はそもそもあったのか?とさえ感じている。どちらか一方では成り立たない相対概念である健常と障がい。健常という概念はそもそも無いのではないか?と感じていくならば、その概念はだんだん薄れていき、意識せずとも”相対していて一体の”障がいという概念もだんだん薄れ消失していくと感じている。

“しょうがいをみつめる”ことは、自身の“けんじょうをみつめる”と同じことであり、けんじょうが溶けてなくなる時には“しょうがいをみつめる”という見つめる必要がない「言葉」として消失する。

その時、私と対峙している半径5メートル以内にいる「その人」という個に向き合うことができるような気がしている。長男アキマサは肉体こそ無くなってしまったが、私と対峙している個として今もそこにいる。

MASA:若者をはじめ、障がい者も一緒になって、ごちゃまぜイノベーションを目指している。知的障がいのある息子は享年24歳で2021年2月27日に旅立った。関市在住。

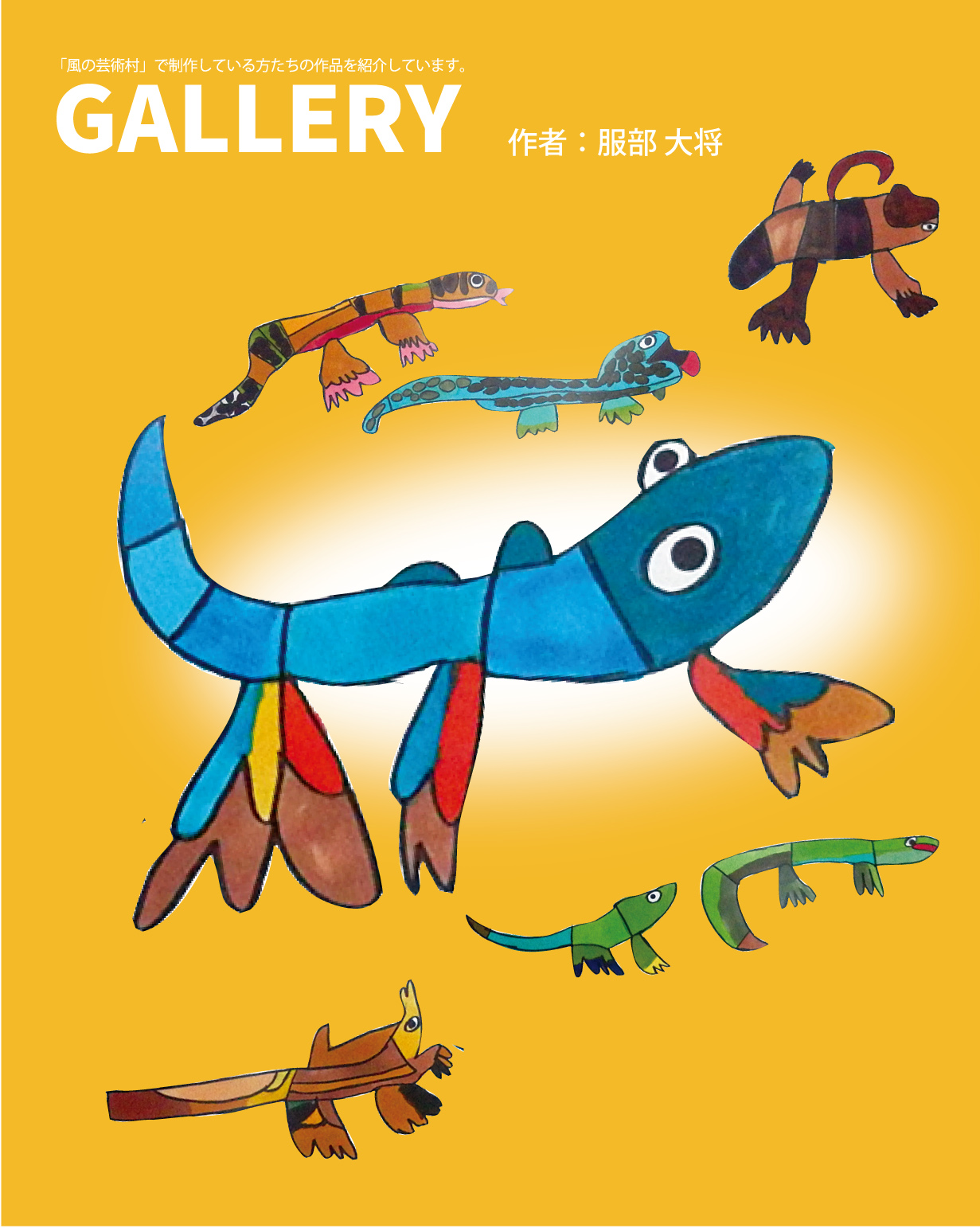

vol.209 niramekko Gallery 「昆虫の世界」

vol.209 人生これから!やってみたシリーズ第12弾

やってみたシリーズ第12弾

挑戦し続ける“かっこいい”女性の輝きを表現するコンテスト

「ミセス・オブ・ザ・イヤー2022岐阜」

レジェンド部門グランプリ受賞!

人生には大きな節目が結構あるんですね。友達に「こんなのあるけど行かない?」と誘われて参加したのが、えんぴつカフェ。その回は、自分のやりたいことリストを書き出した後、プチ音楽会でした。それぞれに演奏されたフルート、サックス、ハーモニカ、おりんの音色が心に染みたなぁ。ふと参加している方と話をしてみると「ああ、その人知ってるよ」と、不思議な繋がりも感じてちょっと何かが吹っ切れた感じがしました。そのころは家族間のこと、自身の体調のこと、いろんなことが重なり気持ちが沈んでいたんです。ようやく前を向いて歩いていこうと思い始めたころでした。

その後、数回えんぴつカフェに参加させてもらってます。ここに来ると今までにない空気に触れる気がするんです。自分をしっかり持ち、生き生きとしている人が多いな。自分には何があるんだろう、自分を見つめ直すきっかけにもなりましたね。

昨年の秋、シニアポートレート撮影会ではメイクをしてもらい、「これが自分?」って思う写真をを撮ってもらったんです。お化粧しておしゃれするなんてどれだけぶりだろう。その数日後、思い立って娘に会うため久しぶりに名古屋に出かけました。もちろんおしゃれをしてね。

そんなこんなで本来の自分を取り戻しつつあったある日、えんぴつカフェに誘ってくれた友人が「こんなのあるんだけど」。今度教えてくれたのは「ミセス・オブ・ザ・イヤー2022岐阜大会」というミセスコンテスト。一瞬戸惑ったけれど、その頃、「いただいたご縁はなんでもチャレンジしてみよう」と決めていたんでやってみることにしたんです。実を言うと、独身の頃にクイーン神戸コンテストを仕事の都合とはいえ、途中放棄したことが今でも苦い塊となって心に残っていることにも気づいたんですよ。ダメ元でやってみよう、なんでもチャレンジさ!

審査をパスして本戦への出場が決まると、めまぐるしい日々が始まりました。ウオーキングやポージング、メイクのレッスン、ステージで着るドレスの準備…。

ある夜、「ドレスどうしよう…お金もないし」と布団の中で夢うつつで考えていると、40年以上前に亡くなった母が「着物があるじゃない」と夢枕に出てきたの。「そうだ、母の着物をドレスにリメイクしてもらおう!」。そうと決まれば、ドレスを縫ってくれる人と何度も打ち合わせをして、試着、補正を繰り返しました。

本番でのスピーチには、えんぴつカフェで出会い、励まされた言葉「人生これから」と「今が一番若い」のフレーズは絶対入れよう。6月のえんぴつカフェでコンテスト出場を報告すると、その場にいたみんなが喜び応援してくれたのも励みになりました。コンテストに向かって動いていると、いろんな方から励まされ、協力してくれる。そのひとつひとつが有り難く、感動してます。

そうして迎えたコンテストの本戦。華やかなステージに立つと頭は真っ白になってしまったの。30秒のスピーチをなんとかこなし、ステージを降りて30メートルのウオーキング。どうせ落選だし、気楽にいこうと思ったら楽しくなってきて、ドレスの左右をつまみ踊るようにステップを踏んだんです。

それが良かったのか、なんとグランプリをいただいてしまった!

他の部門の受賞者とともに9月に東京で開催される日本大会へ出場することになりました。こうなったら日本大会でもグランプリを狙って世界大会へと羽ばたいてみるのもいいな。

実は、こんなふうに思える自分が嬉しいんです。ここまで来られたのもいろんな巡り会わせがあったからこそ。周りの人すべてに感謝の気持ちでいっぱいです。そして次なるステージにチャレンジします。なんたって「人生これから!」だからね。

vol.209 人生これから!明るく楽しく!知って得する遺言セミナー

「相続が 争族になる 準備なし」

「相続が 争族になる 準備なし」

相続をめぐって揉めるのは、億単位の高額の遺産よりも、5千万円以下のケースが最も多く、全体の74.7%と言われています。遺産が揉めるほどたくさんないよ、とは言えないですね。

法律では遺留分と言って、遺産の分割の割合が決められています。まず配偶者が全体の1/2、残りの1/2を子どもの人数で等分に割ります。だから二人兄弟なら全体の1/4は必ず渡さなくてはいけません。でも、これってどうなんでしょう。たとえば、長男が親と同居していろいろお世話してきて、両親が亡くなった後もお墓や家、土地を守っていかなきゃいけない場合でも、今の日本の法律では、他の兄弟と等分で、それらの事情は考慮されていません。ということは、相続に関して誰かが何か言わなければいけないんです。

「相続は 最初の一歩 私から」

相続のことは子どもたちからはまず言い出しません。残す側がはっきりさせないとダメです。人生100年時代と言いますから、「まだ先のことだよね」「まだいいね」という人は多いですが、これから先いつ何があるかわかりません。今のうちにちゃんと自分からはっきりとさせておきましょう。

「何一つ 持っては行けない あの世には」

「何一つ 持っては行けない あの世には」

持っている財産は自分で判断して遺言書に残すしかないです。遺言には3種類、自筆遺言証書、公正証書遺言、秘密証書遺言とあります。

昨年、新しい制度ができました。自分が書いた自筆の遺言書を法務局が預かってくれ、遺言書として証明してくれる、というものです。遺言書を預けた人が死亡した時には、遺言書が法務局にありますよ、と指定した人に通知もしてもらえます。ただ、遺言書の中身は、法的に有効なのか、弁護士や司法書士にみてもらってチェックしてもらいましょう。

「認知症 その後は無効 遺言書」

「認知症 その後は無効 遺言書」

お医者さんに認知症と診断されたら、その後に作成されたものは自筆であろうが、公正証書遺言であろうが、一切遺言書とは認められません。認知症でなくても、何かがあって意思表示ができなくなるとか、書くことができなくなることだってあります。そうなったら思いを残すことができなくなっちゃう。準備は1日でも早い方がいいと思います。

「付言には あなたの思い 全て込め」

遺言書には、「付言」というものも書くことができます。付言とは、自分の思い。例えば、長男が生まれた時、育てるときはこんな想いだったよ、みんな愛しているよ、と伝えることができる。その上で、長男には他の兄弟の面倒をちゃんと見て欲しいとか、そういうことを書くことによって、ただどこどこの土地は誰々に、どの貯金は誰々に、だけでなく、思いが伝わるんですね。これはすごく大事な部分だと思うんです。「遺言書 付言をつけて 完成品」と私は思っています。ぜひこの付言というものを考えて欲しいです。

Q&A

Q.例えば1000万円遺産があったとして、遺留分では奧さん500万円、残りの500万円を子どもで人数割りですよね。もしも子どもが「自分はいらないからお母さん使って」という場合手続きは何が必要ですか?

A.何も必要ないです。総額4800万円以下なら相続税はかかりませんので、どんな風にしても大丈夫です。

Q.ちょっと言いづらいんですけど、義父をずっと介護していた場合、それを言えばもらえると聞いたことがあります。長い間お世話してきて何もないのもなんだか…

Aお嫁さんの立場としたらそう思いますよね。調べてみると、通常以上の貢献が必要、とあるんですよ。特別寄与料制度ということですが、特別寄与の要件は厳格で、対価を受け取っていない、通常以上に貢献したなどが必要。このため、詳細に記した介護日誌など、介護をした証拠を残すことが重要です。それも大変というなら、義父さんが亡くなる前に養子縁組して、相続人に加えちゃうというのもひとつかな、と思います。

vol.209 9月10月えんぴつカフェのご案内

vol.209 熱中人 百×消一喜 西部 嶺志さん

生産者と消費者が協力しあうコミュニティ

「百×消一喜」を設立!

神野オーガニック農豊 代表 西部 嶺志 (にしぶ たいき)さん(関市在住)

僕の夢は、「日本中全ての人が国産オーガニック野菜でお腹が満たされること」。

僕の祖母はずっと米や野菜を作っていて、僕はそれを食べて育ってきました。中学生の頃には、祖母が作った野菜を自分が調理してお客さんに出すお店をやりたいということが目標になり、調理士学校に進んで、16才から27才まで飲食の世界にいたんです。

20代前半の頃に、祖母から「農業を嶺志に継いで欲しい」という話がありました。その時は祖母が亡くなるなんてまだ先のこと、とのんびり構えていたんですが、その数年後に亡くなって、農業というものを正面から考えるようになりました。祖母は慣行農法でしたが、せっかく引き継ぐのなら、祖母が守ってきた農地を100代先まで残そう!多くの人に安心して食べてもらえて、持続可能な農地にするためにもオーガニックの野菜作りを生業にしていこうと決心しました。それから一年間、叔父と共に田畑で働くかたわら、独学でみっちりと勉強しました。

その後、農業を開業し定着させるための初期資金の調達と経営面の情報収集のため東京へ行き、様々な職種を経験し、多くの方と農業の未来について語り合いました。そういうことを経て、昨年6月にはようやく「神野オーガニック農豊」として関市神野の地に開業させることができました。

しかし、まだまだ一歩を踏み出したばかりで、思うようにいかないこともたくさんあります。

まずは土つくりが大切と、おからを畑にすき込むといいと聞き、大量におからを運び込んでもらったはいいのですが、半端ない量のおからを手作業ですきこむのは大変でした、朝から晩まで作業しても追いつかず、しまいには積んであったおからが腐敗して、すごい臭いを発生させ、近隣の方に大変なご迷惑かけたこともありました。

そんなふうに試行錯誤の連続ですが、現在では、お米、大根、人参、キャベツ、玉ねぎなどの栽培、販売をしています。また、多くの人に農を身近に感じてもらえるよう、トラクター、種まき、収穫などの体験もしています。

消費者の方に田畑まで足を運んでもらい、実際に体験していただけると、作物や農家への理解を深めてもらうことに繋がるのでは、と思っています。ゆくゆくは体験で収穫した野菜をみんなで料理できるようにしたり、楽しみながら作業を通して、輪を広げたいです。

自分も飲食店経営の時代に、野菜を買ってくれませんか、と打診してきた農家さんに、今うちはこの金額で仕入れてるけど、それより安くできるの?なんて今思えば失礼な対応をしてしまいました。自分が生産する側になってみると、野菜ってそんなに安く作れるもんじゃない、低い価格なら良しとするってどうなんだろう、とつくづく感じます。

ただ、今はオーガニック野菜は高くてあたりまえとされています。それでは手が出ないわ、という消費者さんの気持ちももっともです。でも、オーガニックの野菜も慣行農法の野菜と同じ値段でスーパーに並べられていたらどうでしょう?僕はそんな日が遠からず来ると信じています。

人の命を支える食。その大きな部分を担う農。それは農家だけのものではなく、もっと多くの人がそれぞれの視点から関わり、より良い方向へと進んで行くことがベストなのでは、と思います。

こどもたちの未来に、より豊かな食と環境を残していきたいですからね。

神野オーガニック農豊

神野オーガニック農豊

かみのオーガニックのうほう

岐阜県関市神野地区。津保川と山々に囲まれ、緑豊かな地に祖母から引き継いだ農地は7反。他の人の農地も5町程あるが、耕作放棄地も多く、いつかその土地全部でオーガニック野菜が育てられることを西部さんは願っている。

生産者と消費者が、共に日本の農業を守る“共農”コミュニティ「百×消一喜」(ひゃくしょういっき)を設立しました。関心のある方はどんどん参加していただきたいです。詳しくは神野オーガニック農豊へ。

vol.209 夢か悪夢かリニアが通る!vol.38

毎回のように訃報から始めるのは気が引けてしまいますが、安倍晋三元首相が参院選応援演説中に凶弾に倒れた事件は、未だに世に暗い影を落としています。首相だった安倍氏は2016年、リニア中央新幹線建設への3兆円もの財政投融資を決めました。背景には安倍氏の「無二の親友」で先日亡くなった葛西敬之・JR東海名誉会長の存在があると言われ、当時、国会で追及が続いていた森友学園、加計学園になぞらえ「第3のモリカケ問題」と指摘されました。2人の強力な「牽引車」が世を去った今、迷走するリニアはどこへ向かうのか、残された私たちは見極めていかなくてはなりません。 井澤 宏明・ジャーナリスト

「最悪」のシナリオ

「不適ではないか」

静岡県の川勝平太知事は8月8日、リニアの南アルプストンネル建設が計画されている大井川源流部を視察しました。トンネルから掘り出される残土置き場のうち、最大規模のものが計画されている「燕沢」について、「ここは不適ではないかと思います」と発言し波紋を呼びました。

JR東海は燕沢近くの大井川沿いに東京ドーム約3杯分約360万立方メートルの残土を処理する計画です。盛り土は高さ最大約70メートル、奥行き約600メートル、幅最大約300メートル。昨年7月発生した熱海市の土石流約5万5000立方メートルの60倍以上にもなります。「不適」だと考える理由を川勝知事は次のように述べました。

「ここはどうして平坦になっているのか。長谷川先生によれば、(上流の)上千枚沢の方から大規模な土石流が2000年に4回起こって、ここに天然ダムを作った。(中略)天然ダムが作られるような、土石流が流れてくるようなところに盛り土を盛って大丈夫かという議論があります」

知事が口にした長谷川先生とは、この連載15回目(2018年11&12月、186号)の「『安全神話』に守られて」(にらめっこHP参照)に登場した長谷川裕彦・明星大学教授(自然地理学、当時は准教授)のこと。

中日新聞が長谷川教授の現地調査をスクープしたのは18年12月31日。1面と社会面に「リニア工事 葵区の残土置き場 過去2000年 土石流4回」「専門家『巨大地震で土砂ダム恐れ』」という見出しが躍り、こう書かれています。

「残土置き場では過去2000年に少なくとも4回、大井川まで到達する『岩屑雪崩』が発生した可能性が高いことが専門家の調査で分かった。南海トラフ巨大地震などが起きれば、土石流が天然ダム湖を造り、大雨などで決壊し下流域に被害が及ぶ恐れがある」

記事中でJR東海は「当社で実施したシミュレーションでは残土の有無にかかわらず、大規模な土砂崩れが発生しても大井川まで届かず、土砂ダムはできない。従って下流部への影響はないと考える」と答えています。このスクープは残念ながら静岡県外の中日新聞には掲載されませんでした。

「東電と変わらない」

長谷川教授は、静岡市の有識者会議「中央新幹線建設事業影響評価協議会」の委員も務めています。17年2月8日に開かれた第5回会合では、JR東海が行った深層崩壊と100年に1度の規模の洪水が起きた時のシミュレーションについて厳しく迫りました。

「ちょっときつい言い方になってしまうが、それでは東日本大震災前の東京電力の考え方と変わらないと言われてしまいかねない。ここはぜひ、『最悪のシナリオ』をチェックしておくべき」「地形学者の目で万年のオーダーで山の地形を見てきた者からすると、明日起こる可能性もある。そこをまったく無視するというのは。信頼を得るためにもぜひ、ご検討いただきたい」

静岡市のHPに有識者会議の議事要旨や議事録が公開されていますが、なぜかこの5回目だけは欠けています。市環境創造課に問い合わせると、「不手際で議事録をなくした」とのこと。

長谷川教授の指摘から5年余り、JR東海が「最悪のシナリオ」を検討した跡はありません。8月8日の川勝知事の現地視察に同行した宇野護・JR東海副社長に尋ねると、次のような答えが返ってきました。

「(JR東海の)シミュレーションに専門的裏付けがあると考えている。それでも、熱海(土石流)の話もあったし、色々と懸念、不安があり、それを受け止めてしっかり払しょくしていく」

「最悪のシナリオ」は果たして検討されるのでしょうか。

vol.209 ボーダーレス社会をめざしてvol.67

NPO法人オープンハウスCAN 理事長 伊藤佐代子

声をあげる

支援先に向かうため、岐阜駅で電車を待っていると「おまえ、そこで何をしてるんだ」「タバコ吸うのをやめろ」「どこだと思ってる」と青年が大きな声を出していました。相手は中年の男性。その青年はニット帽をかぶり、リュックを背負っていて、私はちょっと苦手なタイプでした。当たり前の事なのですが、人は見た目で決めてはいけないですね。

多くの人は、巻き込まれないように見て見ぬふりをしてしまいそうなのに、その青年はすごいです!この青年のように明らかに間違ったことに大きな声をあげられるでしょうか?今の私はできません。仕返しをされるのが怖くてできません。

長い人生の中で、大きな声をあげて、どれだけ嫌な目に合ってきたことでしょうか。「正義は勝たない」とまで脳の髄まで染み込まされています。大きな組織の前では、一人の意見なんてちっぽけなものです。声をあげるという事は、覚悟がいります。自衛しようとすれば、声なんてあげられない世の中になってしまいました。

若い頃は、正義は勝つと信じていました。いやいやそんな甘くはありませんでした。しかし、息子のような知的障がいのある人たちのために、私にできる限りの声はあげてきたつもりです。ある会議でいかに教育現場で専門性に富んだ人材が必要か訴えたことがあります。今はそんなことはないと思うのですが、昔は特別支援学級の先生が障がいを全く知らないで担任されるということがありました。「私たちの子どもは、1分1分が大切です。先生が何もご存知ないと1年が台無しになってしまいます。是非、専門の教育を受けた人を担任にしてほしい。」とお願いしたことがあります。

私の子どもはもう成人していたのですが、これからの人のために訴えました。その時に議長が言われたことが今でも鮮明に残っています。「親がそんなことを言える時代になったのですね。」と。その人はどこかの大学の教授でした。こんな人が障がいの専門知識を教えているのだと思ったら情けなくなりました。 しかし、その時に関係者の中の一人が、私に近寄ってきて「伊藤さんよく言ってくれた。」と小さな声で言われました。なんでこんな大切な事が、くだらないセリフで終わりになってしまうのでしょう。今はこんな事はないと信じていますが、声をあげない限り伝わらないことがあります。

どんなことでも理不尽と思ったことは、一人ではなく、思いを同じくする人と一緒になって、声をあげ続けなくてはいけないのだと思います。

vol.209 モザンビークからレポートvol.3

Inhlekani (シャンガナ語:こんにちは)!!

前回「モザン人は畑と共に生きている!」と公言しましたが、実際どんな料理を食べているのかご紹介します。

モザンビークには、美味しいものがたくさん!健康的なものがたくさん!です。

モザンビークには、美味しいものがたくさん!健康的なものがたくさん!です。

この国の鍵になる食べ物はシマ(とうもろこしの粉を練ったもの)とピーナツと様々な緑の葉っぱ。一言で葉っぱと言っても、キャッサバ芋の葉っぱ(matapa)、さつまいもの葉っぱ(Matsimbo), 苦瓜の一種の葉っぱ(cacana)、かぼちゃの葉っぱ(Mbowa), アマランサスの葉っぱ( tseke) などなど、日本では実しか食べないような葉っぱも食べます。こんなに沢山種類があるのに料理方法を聞くと、「ピーナッツの粉を入れて煮込むの。ココナッツミルクを入れるともっと美味しいよ」と返ってきます。

どんな葉っぱを使っても、Carir de amenduin (ピーナッツ煮込み)と言います。(私は本気で3ヶ月間、ピーナッツを入れたカレーだと思ってました)当たり前だけど、同じ様に料理しても栄養価も違うし、葉っぱの好みも千差万別。煮込めば煮込むほどピーナツのコクが出て、どろっとしてきて本当に美味しい。シマやちょっとパサっとしたご飯とよく絡むんです。とろけます。スプーンが止まりません!

ここで面白いのは、割と苦味のある葉っぱも多いけど子供も大好きということ。舌の構造が違うんじゃないか!?と思うほどです。もしかしたら、これにも訳がありそう。(予想です)モザンビークをはじめとしたアフリカ諸国はマラリア汚染国。蚊が媒介するため、予防がなかなか難しい!コロナなんて非ではないほど高い致死率で、5歳未満の子供の死亡原因1位になることが多いです。そのマラリア予防になっているかもしれないのが、この緑の食べ物たち。簡単に言うと、血液サラサラになって蚊に刺されにくい体になると言ったところですが、野草の中には実際にマラリア予防になるという研究が進んでいる葉もあるんですよ。あぁ、やっぱり身体は知っている。こんなことを知る度に、厳しい環境の中にも生きていく道はある!といつも思います。

モザンビークは5歳未満の子供の45%が慢性低栄養状態で、5歳未満の死亡率は74人/1000出生(日本は2人/1000出生;2019年ユニセフ))。普段接する、シャイだけど芯が強くて、踊り好きの人々からは、なかなか想像しづらい現実。それでも、「こんなに食べ物に恵まれた国!元気になる方法をみんなで探そう!」と思うと同時に、「これが動物としての人間の自然な生命力ってことなのかな?」と思うこともあります。どんな命も救われて欲しいけど、どんな命もいつか終わりを迎えるものだから。

モザンビーク人はどんな生き方を望んでいるんだろう??モザンビーク人の幸せの一つに、「元気」は入っているんだろうか??

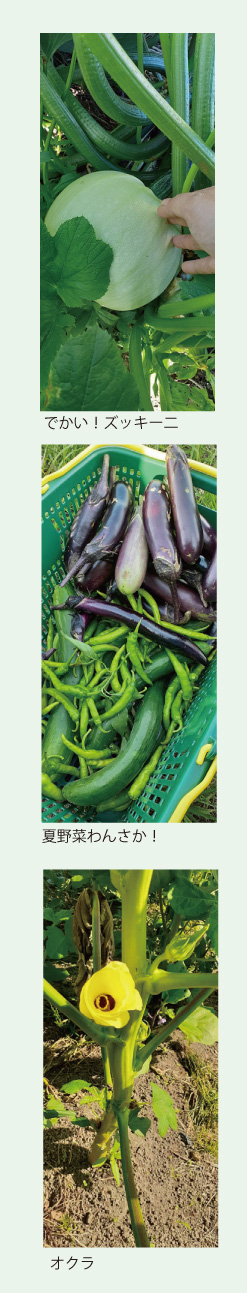

vol.209 菌ちゃん野菜応援団vol.30

今年の夏野菜はひと味ちがう??

いつも草の勢いに負けて野菜が埋もれていた私たちの畑ですが、今年はこまめに草抜きをしてくれた方のお陰でかなり畑らしい!!なので取りそこねることも少なくもりもりと野菜が取れています。またこれが味が濃厚で美味しいんです。虫食いも少ないしね。

いつも草の勢いに負けて野菜が埋もれていた私たちの畑ですが、今年はこまめに草抜きをしてくれた方のお陰でかなり畑らしい!!なので取りそこねることも少なくもりもりと野菜が取れています。またこれが味が濃厚で美味しいんです。虫食いも少ないしね。

オーガニック野菜を育てることは難しいと言われがちですが、土さえ整えばあとは基本待つだけ。土にどれ程手をかけられるか、家庭菜園は本当にそれだけ、なんです。

土に微生物がたっぷりいれば、そこにある有機物はどんどん分解され、成長に必要なミネラルやビタミンが土に増えていく。それをこれまた微生物が介在してくれることで、たっぷり吸い上げることができた野菜は各種栄養素が豊富になり、病害虫に強い個体となる。結果無農薬でも美味しい野菜が育つ。という、図式。

もうね、ビックリするほどシンプルなんです。ようは、土の中にいかに各種微生物を住まわせ続けることができるか。有機農法でうまく野菜が育つかどうかはそれだけと言っても過言じゃないと思います。

それがわたしがここでずっとお伝えしてきた草堆肥のやり方であり、生ごみ堆肥のやり方。土ごと発酵させるやりかたなんですよね。そして、これは私たちの体内も同じこと。

腸と土は相似系をなしていますから、私たちが元気で生きていきたいと思ったら腸内微生物の様相を豊かにすることが必須条件。

こんなご時世でもありますし、次回から少しそんな話をしてみたいと思います。

vol.209 ここいく日記 はじめの26歩!

学べば学ぶほど素敵!と思える性のこと

私が性教育(いのちの授業)に出会ったのは子ども劇場で大人の性教育の授業を受けたのが始まりでした。私にとって、苦手な分野だったけど先輩ママさんに「目から鱗!ぜったいに受けた方が良いよ」と、勧められたのがきっかけでした。

むかしから、性の話=エッチと言うイメージでしたが、三人の娘を育てるうちに、あまりにも自分が、性に対して知識の無いことを自覚し、『無知ではいけない、まずは自分も学ばなければ!』と思い参加したのです。

性教育を学んでいくなかで、性=エッチと言う思いは無くなり、「性と言う字は、心が生きると書くんだよ。つまり、生き方なんだよ。」と言う言葉が、ストンと腹に落ちました。

性教育を学べば学ぶほど、何て素敵なんだろうという気持ちが溢れ、私は私のままで良い、あったかくて包まれたような許されたような気持ちになりました。

また、誰かに評価されるのではなく、ありのままの自分、出来ない自分も全て認めて好きになる、そんな気持ちになったことを思い出されます。自分を好きになれることが、こんなにも素敵なことなんだなと感じました。

また、誰かに評価されるのではなく、ありのままの自分、出来ない自分も全て認めて好きになる、そんな気持ちになったことを思い出されます。自分を好きになれることが、こんなにも素敵なことなんだなと感じました。

性教育に出会えたこと、素敵な恩師や仲間たちに出会えたことが、私のターニングポイントになりました。性教育の知識を得て、子育ても、子どもの人権を尊重することも学びました。

それからは子どもへの叱りかたが変わっていき、相手を傷つけないような言葉を選んで使うようになりました。パートナーとも、学んだことを共有し、「ありがとう。」「いってらっしゃい。」など、どんな些細なことも言葉で伝え合えるようにしたら、喧嘩することも少なくなりました。

子育てもひと段落した私には、「次は何ができるだろ?自分の子が幸せになるためには、まわりの子どもたちも幸せになって欲しい。何かあったら話しを聞いてくれる。見守ってくれてる。地域でそんな存在になれたなら良いなぁ」と思っています。

ここいくの授業の中では、最後のメッセージの絵本を読みます。

人の声の温かさ、心地良さを感じてもらえたらと、想いを込めて届けます。

大人になり、次の世代に繋げていくことの必要性を知り、「子どもたちは幸せになるために生まれてきた」ということを伝えることが大切だと感じています。もちろん、私たち大人も幸せになれます。生き方=性教育を学べば、きっとなれますよ。

大人になり、次の世代に繋げていくことの必要性を知り、「子どもたちは幸せになるために生まれてきた」ということを伝えることが大切だと感じています。もちろん、私たち大人も幸せになれます。生き方=性教育を学べば、きっとなれますよ。

担当:ここいくメンバー・加藤 佳代でした。

ここいく☎090-3446-8061(中村)

vol.209 Phto Gaiiery プチこども芸術村

まっさらなキャンバスに、大人も子どもも思いのままに絵筆を滑らせる。しかも、極上の音楽を聴きながらのライブペイント。創作する、音楽に合わせて身体を動かす、五感に刺激たっぷりのセッションを楽しみました。午後はスマホの雨雲情報通り、13:30にすごい雨!!と風!川遊びで濡れた体ではあったけど、自然の振る舞いにみな呆然。でも、自然の中で生きていることを実感できた瞬間でもありました。そんなこんなで、第2セッションは、午前とはまた違った作風になりました。

最初に一筆入れるのは緊張するねと思うのは大人。子どもはそんなのおかまいなしに自然に筆を入れる。きっかけさえあればあとは自由!それがこども芸術村のいいところ(^^)/

こども芸術村が今後どんな展開になるか、要チェック!アートは国境を越える!いろんな文化と交流できるといいね!

こども芸術村・事務局 各務原市新栄町3-15 にらめっこ編集室内 こども芸術村 058-383-8666 info@niramekko.com

こども芸術村・事務局 各務原市新栄町3-15 にらめっこ編集室内 こども芸術村 058-383-8666 info@niramekko.com

vol.209 プレゼントコーナー

209号PRESENTS

プレゼントご希望の方はハガキまたはe-mailで、下記のアンケートを1〜6までご記入の上、編集部・プレゼント係りまでお送りください。

1-あなたの好きな発酵食品ってなあに?

味噌、納豆、塩麹、キムチ、チーズ…腸内環境を整える発酵食品。あなたのオススメの食べ方、教えて!!

2- 気になるにらめっこ紙面での広告

3- 気に入った記事、気に入らない記事の

タイトル1つ・その理由もお書きください。

4- ご希望のプレゼント名 (第1希望・第2希望 を必ずお書きください)

※CとDは編集室まで受け取りに来られる方。

5- 本紙をどこで入手されましたか?

6- 氏名、年齢、住所、郵便番号、電話番号、 家族構成

A.デンパーク秋のディキャンプフェア ペア招待券

安城産業文化公園デンパーク様より…3組様

秋の1日を家族、仲間でのんびりバーベキューしませんか?普段持ち込み不可の会場内が各自グッズを持ち込める大型BBQ場に変身!他にも会場内では、おいしいグルメが大集合&ハッピーママパークも同時開催!詳しくはHP参照!https://www.denpark.jp/

B.CINEX 映画招待券 シネックス様より…ペア3組様

映画館で作品のストーリーにはまりこんで、泣いたり笑ったり。

そんなひと時が疲れた心をリフレッシュさせてくれます。すてきな作品に会いに映画館へGO!写真は映画「1640日の家族」の一場面。岐阜市柳ヶ瀬のシネックスでご利用いただけます。

C.天下布武 信長バナナ 2本セット 信長バナナ(合)様より…3名様

岐阜県で栽培、収穫、販売!栽培期間中、農薬、化学肥料は使っていませんので皮まで食べれる安心・安全なバナナです。糖度も25度前後と高く、黄金の香りのバナナです。

にらめっこ編集室でお受け取りください。

D.ダンボールコンポストセット いのちの循環プロジェクト様より1名様

キッチンから出る調理くずや食べ残しはすぐに捨てたくなりますね。でも、手放すならこのコンポストへ!バクテリアが生ごみをパクパク(分解)してくれて、とてもいい堆肥になりますよ。セット内容:基材(燻炭・ココピート)ダンボール・カバー

にらめっこ編集室でお受け取りください。

vol.208 そもそも循環するってどういうこと?

そもそも多様性ってなんだ?オックスフォード英語辞典によると、多様性(diversity)は、「互いに非常に異なる多くの人や物の集まり」と定義されている。例えば、自然界にあらゆる生物が存在することを「生物多様性」と言い、近年その喪失が環境の観点から問題となっている。ってことは、捨てる神あれば拾う神ありってこと?みんな違ってみんないいってこと?いろんな人がいると考え方や価値観(わかりにくい部分ではあるけど)があるからこそ、捨てる神あれば拾う神…に繋がるのかな。

捨てられたものをアップサイクル するのも多様性のなせる技。少し視点を変えて、私たち「個人」、そして人間同士の「関係性」に目を向けてみると、さまざまな観点からその意味を考えることができます。このほか、性の多様性、食の多様性、働き方の多様性、美しさの多様性…etc.といったように、特定の分野における多様性についても挙げられます。

循環を考えたとき、再生に行き着きますが、More goodの思想と多様性のコラボレーションは欠かせないということになりますね。

リニアエコノミー(直線経済)から、

サーキュラーエコノミー(循環経済)へ

「自然は直線を嫌う。」18世紀のイギリスの造園家、ウィリアム・ケントが残した言葉です。

今、世界では「資源を採掘し、ものを作り、使って捨てる」という一方通行のリニアエコノミー(直線経済)から、廃棄や汚染を出すことなく資源を循環させ続けるサーキュラーエコノミー(循環経済)への移行が叫ばれています。これは、自然に嫌われるシステムから自然に好かれるシステムへの移行とも言えるかもしれません。

私たちはつい自然と人工物を分けて考えてしまいがちですが、人間が手を加えて創り出したものを人工物、そうでないものを自然だとするなら、もはや人類の活動が気候危機や生物多様性の喪失など生態系全体に多大な影響を及ぼしている現状において、人間が関わっていない手つかずの自然が地球上に存在すると言えるでしょうか。すべてが相互に影響を及ぼしあうシステムの中でつながっていると考えると、見えていたはずの境界線がとたんにぼやけ始めます。循環するシステムへの移行とは、私たち人間が持つ眼差しを変え、今すでにあるこの世界を違った視点から捉え直すことなのかもしれません。

そもそもシステムとは人間の思考から立ち現れるものであることを考えると、何か大きなものを変えようとするよりも、一人ひとりが自分の中にいつの間にか身につけてしまった眼差しの偏りに気づき、物事に対する捉え方を変えていくことのほうが、循環する経済や社会への近道となる可能性もあるのです。

目の前にあるものが廃棄物なのか資源なのか。「脱」を枕詞につけられたプラスチックや炭素は、本当に悪者なのか?循環する経済や社会というビジョンは、私たちにこうした本質的な問いを投げかけています。

再生とは、循環の原則

「Less bad(負の影響を減らす)」ではなく「More good(正の影響を生み出す)」を実現する「Regenerative Design(再生するデザイン)」

「再生」とは、一度働かなくなった状態を、再び働く状態に戻すことを指します。つまり、「自然のシステムを再生する」とは、自然に本来備わっていた循環のシステムをもう一度もとの状態に戻すということ。そのためには、人間が自然のシステムを乱したり壊したりするスピードを緩めるだけの「Less bad」の考え方では難しい。人間の活動を通じて自然のシステムを整え、よりよくしていく「More good」に移行していく必要があるのだと思います。

例えば、「里山」。里山は、人間が自然に介入し、関わることで豊かな生態系が保たれている場所。奥山でもなく人里でもない里山という曖昧な「間」に、人と自然とが共生しながら持続可能に繁栄する仕組みが作られているのです。海と陸の間にあるサンゴ礁など、異なる生態環境の交わる境界線の部分に、異なる多様な生物が交わりあうことによって独自の豊かな生態系が育まれるようにどちらとも言えない「間」にこそ、創造とイノベーション(変革)の余地があり、この「間」を捉えるのが、循環です。

“自然を壊すのではなく、再生できる”という考え方は、人間にも優しい。” Less bad” の思想を突き詰めると、自然にとって人間はいないほうがよいという結論になってしまいますが、“ More good”は、人間という存在を肯定してくれる。人間の存在を否定するのではなく、むしろ肯定的に捉えながら、自然と再生的な関係を作りあげていく。

循環は、相手を否定するのではなく包むこみながら、よりよいシステムへと進化していける概念です。

多様性は、循環を生む

循環するシステムには、多様性が必要。自然界には廃棄物が存在しません。誰かの廃棄物は、必ず誰かの食料となる。それではなぜ人間の世界には廃棄物が出てしまうのでしょうか。それは、一つのものから多様な価値を引き出せる多様な価値観がないか、それらが出会っていないからでしょう。廃棄物を価値ある資源とみなすためには、異なる価値観を持った人同士が出会う必要がある。同じ価値観を持つ人にとって、ごみは同じようにごみでしかないですが、異なる価値観を持つ人は、そこに価値を見出せるのだから。

循環するシステムには、多様性が必要。自然界には廃棄物が存在しません。誰かの廃棄物は、必ず誰かの食料となる。それではなぜ人間の世界には廃棄物が出てしまうのでしょうか。それは、一つのものから多様な価値を引き出せる多様な価値観がないか、それらが出会っていないからでしょう。廃棄物を価値ある資源とみなすためには、異なる価値観を持った人同士が出会う必要がある。同じ価値観を持つ人にとって、ごみは同じようにごみでしかないですが、異なる価値観を持つ人は、そこに価値を見出せるのだから。

そう考えると、廃棄物のない世界に必要なのは、価値観の多様化であり、眼差しの多様化です。人々の価値観が多様化し、異なる価値観に出会う機会が増えれば増えるほど、あらゆるものに価値が見出される可能性も増えていく。画一性を求めるシステムではなく、多様性を求めるシステムに変えていくと、価値は自然と見出され、結果として循環が生まれていくのです。

画一性を求めるシステムの枠に自分を当てはめようとするのではなく、ありのままの自分を大事にすること。オセロのマスのように代替可能な □(マス) になるのではなく、凸凹のままでいるからこそ、循環の鎖の輪をつなぐことができる。世界に多様性を増やすはじめの一歩は、自分らしくあることでしょう。

循環する経済と社会の本質を考える

【ウェルビーイング(良い状態であること)特集 #16 循環】より抜粋

vol.208 目指そう!循環生活

江戸時代は「エコ時代」だった!

江戸時代のどういった点がエコだったのでしょうか?今から約420~150年前の社会から、現代社会に生かせる暮らしのヒントを探っていきましょう。

新しい循環生活のヒントは江戸にあり

新しい循環生活のヒントは江戸にあり

江戸時代の日本は、生活に使う物資やエネルギーのほぼすべてを植物資源に依存していたようです。鎖国政策により資源の出入りがなかった日本では、さまざまな工夫を凝らして再生可能な植物資源を最大限に生かし、独自の循環型社会を築き上げるしかなかったんですね。植物は太陽エネルギーとCO2、水で成長することから、言い換えれば江戸時代は太陽エネルギーに支えられていた時代だということもできます。『大江戸えねるぎー事情』や『大江戸リサイクル事情』などの著書を持つ作家の石川英輔氏は「江戸時代の生活は、化石燃料に頼らずに生きるための知恵と経験の集積であり、太陽エネルギーだけで生きるとはどういうことなのかを知るために、これほど具体的でわかりやすい見本はない」と語っています。

にらめっこでも過去記事にソーラークッカー、ソーラーフードドライヤーを掲載しました。(にらめっこのHPでVol.159「アウトドア特集」Vol.162 I’m Challenfgerでは「月3万円ビジネス 吉岡翔一朗さん」の記事中にソーラーフードドライヤーのワークショップの模様が掲載されています。まさに“太陽エネルギー”をフル稼働させた内容です。人知を結集すれば、「早い・簡単・便利」という魅惑的なシステムに取り込まれずとも、創意工夫のある暮らしにシフトすることで、循環が生まれてくるのではないかと思います。江戸時代まで遡らなくても、暮らしの中で、「今あるもの」を最大限利用することが循環生活の第一歩と考えます。

江戸時代がエコな理由

江戸時代がエコな理由

① 植物資源に支えられていた。

植物は太陽光、CO2、水による光合成で成長するため、必要なエネルギーも太陽エネルギーだけでまかなわれています。あらゆる工夫を凝らして再利用可能な植物資源を最大限活用する中で、自然と独自のリサイクルシステムが構築されたようです。化石燃料に頼らずに生きるための知恵と経験が詰まって現代における循環型社会を実現する上で理想的な見本となっています。

② 徹底したリサイクル文化で楽しみながらリサイクル!

例えば着物。江戸時代は市場に出回っている着物の大半は古着→おむつや雑巾→ボロボロになるとかまどや風呂釜などの燃料→灰は農業、酒造、陶器づくりに利用。また壊れたものを直してくれる「修理屋」が発達。「これ以上は修理できないのでは…」というレベルまで使い切ってもなおゴミにしないところが江戸の凄いところ。あらゆるものを買い取る業者もおり、新しい商品づくりに活かされていたそうです。(まさに多様性!そしてアップサイクル !)

③食材は「必要な時に必要な分だけ」

行商人が家まで売りに来る魚、豆腐、野菜、などをその都度買っていたため、食材を一気に買い溜める必要がありません。(保存するための冷蔵庫もなかったしね)買う際は自前の容器で量り売り。当時の人々は限られた食材でも最大限美味しく食べられて満腹になるよう、様々な工夫を凝らしました。 江戸時代に食品ロスが出ることは滅多にありませんでした。

現代にも活かせる江戸時代の「エコな習慣」

2020年7月から始まったレジ袋有料化以降は風呂敷人気も高まっています。多種多様な使い方ができる点も魅力。前号にも掲載した「生ゴミコンポスト」もエコな暮らしにぴったり。自家製の堆肥を使って育てた野菜を食べ、そこから出た生ごみはまた堆肥化するという流れは、まさに「小さな循環型社会の実現」だと言えます。

庭に多様性のある菜園を作ってみる

これから私たちの暮らしはどうなっていくのだろう。予測がつかないことで右往左往したくないので、食料の自給に取り組む人が増えてきました。編集部では毎年大豆を作りその豆で味噌を仕込んでいます。今年は5月20日にタネをまき、苗となったら移植します。駐車場の一角に菜園も。ごちゃ混ぜ菜園ですが食卓の彩りとなり、毎日感謝していただいています。生ゴミコンポストで堆肥を作り、土に。ここにも小さな循環が成り立っています。

vol.208 ぎむきょールーム 熱中症とマスク、大丈夫?

第1部「新型コロナを正しく知ろう」

やまなか皮フ科 院長:山中 新也氏(やまなか しんや)

2000年、岐阜大学医学部卒。岐阜大学医学部附属病院などを経て、2021年7月にやまなか皮フ科(愛知県一宮市)を開院。全国各地で公演。YouTube登録者1万人、Twitterフォロワー2万6千人超え。

感染症について

自分の身の回りのことを感覚で感じ取ることが大事。テレビが本当のことを言っているとは限らない。

新型コロナ、最初はすごく怖いっていう話でした。人がバタバタ倒れ、致死率が高い、から始まった。でも、本当に怖いのか?マスク、手洗い、消毒とか、外出自粛しろとか、そういうことって本当に必要なのか。今の時代、自分で判断しなきゃいけないんです。テレビが報道しているから、政府や専門家が言っている、周りがみんなそうしているからとか、ではなく自分の感覚をまず信じて。

そして、賛否両方の情報を調べて、どっちが納得いくのかが大事です。マスコミの報道は、「感染者数を増やさないため」です。PCR検査で陽性の数、これが増えたら何が問題なのか。しかも無症状です。以前は増えると人がたくさん死ぬ、重い肺炎が出てくる、医療崩壊するという話がありました。でも実際どうなんでしょうか?最初何百人で騒いでいたけど、今は何千何万人です。当初よりめちゃくちゃ増えている。なんか数字だけが一人歩きしています。結局それで何が起こっているか、何か実感がありますか?

比較してみることも大事

そこで、インフルエンザで比較してみます。僕らは毎年インフルエンザを経験してきました。インフルエンザは毎年1000万人の患者が出て、1万人が亡くなります(うち子どもは50人)。毎年ですよ。でもマスコミは取り上げないです。僕たちは何も気にせず普通に過ごしていました。マスクもせずに普通に。

コロナはなぜか累計です。一年経ってもリセットされずに、どんどん数字が増えていきます。コロナ禍の今は、なぜかなんでもない人に検査を勧め、陽性だったら「コロナ感染者です」となります。そこが全然違うんですね。4月8日までの検査陽性者数670万(累計)、しかもほとんどが無症状です。

2016年の報道では、「今月14日までの1週間で報告されたインフルエンザの患者数は、全国で推計およそ205万人でした。200万人を突破したのは、今シーズンで初めてです」と。

1週間で200万人です。一日30万人。全然桁が違うし、患者、と言ってましたよね。ちゃんと症状のある人たちですから。

インフルエンザの感染者は症状があります。熱や咳が出て医者にかかってインフルエンザと診断がおります。

コロナは患者と言えないですね。ほとんどの人が無症状ですから。

ですから、なんとなくおかしいと思ったら、その感覚を大事にしてください。そして自分を守るためにちゃんと調べてください。

次にマスクについて

ずばりいうと、マスクには感染予防の効果はないです。これは以前からわかっていたことです。マスクが万能なアイテムみたいになっていますが、今年の4月の国立感染症のHPを見ますと、感染の経路は空気感染と書き換えました。今までは飛沫感染(※)でつばが飛ぶ、このつばを防ぐにはマスクが有効だ、という理由からでした。しかし今は空気感染となっています。

アメリカは昨年から空気感染を感染経路として、換気などを重点項目としてあげています。ですから、アメリカはもうマスクをしていません。マスクをしても意味がないからしていないんです。アメリカはマスク義務でしたからね。法律だったんです。3月10日に最後の州がマスク義務を撤廃。強制が解除されたらみんな外します。日本は最初から強制も何もされてない。お願いされているだけなんですよね。

ただし、感染している人が、咳とかくしゃみをするときに飛沫という形で、ウィルスが出ていきますので、その飛沫をしっかり抑えるためにマスクは有効です。そこから周りに広げないためにも、症状のある人はむしろ使っていただきたい。一方で症状のない方がマスクをしていても感染症の予防につながるという証拠はないです。

鼻と口をしっかり覆ったマスクをつけている人とつけてない人を比べて、感染症、インフルエンザ、あるいはインフルエンザ様症状の発症率には差がないという研究があります。こういう論文とか出さなくても、実生活でわかってくると思うんです。なんども言いますが、実生活での感覚が大事です。

(※)飛沫感染では病原体が空気中を漂うことはない。

(※)空気感染では病原体が飛沫核に乗って浮遊するので、空気の流れは大変気になります。

第2部「マスク学校生活の影響とこれから」

長屋 千賀子氏(ながや ちかこ)

小学校の教員・講師として20年以上勤務。コロナ禍の感染症対策が与える子どもたちへの影響を憂慮して2022年3月に退職。合唱が大好き。

コロナという未知のウィルス出現で2020年3月、いきなり学校が休校に。3月はまとめの時期であり、新しい生活の準備のための時期なんですね。卒業式も保護者一人だけとか、入学式も始業式もやりましたが、次の日から休校です。そして分散登校で午前、午後に分けての授業。修学旅行、宿泊研修はなし。給食は黙色、シールドで囲って食べます。

新しい生活様式、と誰かが言い出しましたが、私は、マスク、消毒はしません。常時マスクをするのはからだと心の発達に悪影響があると思っていますから。予防効果も疑問です。管理職にはマスクをすると体調を崩すから、と言っています。ほどなく地域の方から苦情が来て、「(マスクしてないなら)さようならという声かけはやめてください」と。なら、10m離れて「さよなら〜!」って言いました。

私は音楽が担当なんですが、歌うこともリコーダーもなしで手拍子のみ。授業ではマスクを外し壁に向かって歌う。窓を開け外に向かって歌う…。

昨年のNHK学校音楽コンクールでは不織布のマスクをつけて歌うことが条件でした。なんどもずり落ちるので、マスクをあげながら歌っている子どもたち。今年度も不織布マスク着用です。口も鼻も塞がれていたら歌えません。誰かが「マスク外して歌っていいよ」と言わないと。ただ、もう外したくない子もいます。顔や表情が隠せるからのその方がいいって子も。先生が外さなかったら、子どもは誰一人外さないです。

ガイドラインでは、グループで向かい合うことを禁止しました。英語の授業は、繰り返しはなし。音楽は、声を出さないで心の中で歌いましょう。体育は屋外ではマスクを外していい。ですが、子どもたちは外さないです。放課後はマスクをつけたまま。対策として塩飴を配ったりしていますが、そのゴミは少なくありません。下校後は職員がそこらじゅうを消毒して回ります。

どんな場面でマスク指導しているか、アンケートをとりました。友達と帰るとき、話してはダメ。それなら、マスクする!だって、友達を話したいし遊びたいから!というのが子どもたちの反応です。

学校目標は「自分で考えて自分で行動できる子」なんですけど、それが実現できていないです。子どもたちは素直すぎるんです。誰かが外すのを待っているんです。そして「つけなくていいよ」という言葉を。

この講座に参加して。

第3部は意見交流会でした。一つのテーブルに5〜6人。これからの子ども達の感染対策について意見交換。そして発表。印象に残ったのは、「マスクしているのはダサい」という雰囲気を作ろう!という意見。まさに、雰囲気に左右されるという日本人気質を鋭く突いた意見でした。エビデンスも大事ですが、そういう流れを作ることが大事と。親方日の丸的思考では、自分で判断するのを避けてしまう。

今朝(6/3)登校時の子どもに会った時、「おはよう」と声をかけたのですが、ノーマスクの私を避けるように電信柱に隠れた女の子。その距離5mはあったんだけどなぁ。遠くで心配そうに見守る母親はマスクしていました。この現実を考えると、一筋縄ではいかないと感じています。まず、大人から外しませんか?山中先生の最後に、「本当に必要かどうかをちゃんと考えて。医療に頼りすぎず、自分の免疫を作ることが一番大事です。同時に心のあり方も大事ということがわかってきています。でもあんまりシリアスにならずに、おおらかに、健康にこだわりすぎないっていうか、そこが基準じゃなくて、何かをしたいからそのために健康でありたいと。自分を肯定すること、自分が楽しいが一番。そうすると人に優しくできたりするんです。」コロナ禍で私たちの生活に色々な影響が出ていますが、悲観することなく過ごしたいと思いました。

第4部「心と身体を健全に育むには?」

各務 亜紀氏 結愛ポート 代表

このお話は次号で詳しくお伝えします。

vol.208 アウトドア特集 燻製にTRY!

安い、お手軽、簡単!組み立てて網の上に食材を置いて、下に付属のアルミの皿に火をつけたスモークウッドを置く。これだけです。

だいたい時間は食材によっても少し変わりますが1〜2時間くらいでいいです。たまに確認して色合いを見てください。

また、ダンボール燻製は温燻と言ってあまり高くない温度で燻製しますので、火を通す食材は燻製後に火を通しましょう。

オススメ食材

① 定番のチーズ プロセスチーズがいいです。ゴーダチーズやベビーチーズもいい。お酒に合いますよ!そのまま燻製できて楽チン!

② 煮卵 煮卵は作った後水気を拭き取り乾燥させてからやるといいでしょう。そのまま食べてもいいですが、燻製した煮卵でポテトサラダを作ってみたらめっちゃうまい!

③ ししゃも ほんと、ししゃもは燻製するとうまいんだなー。

④ 豆腐 燻すと、チーズのような食感を楽しめます。ポイントは、豆腐の水切りをしっかりすること。半日以上重しをのせておこう。

⑤ バナナ バナナをしっかり燻すと、ウイスキーやブランデーのような味わいに。食感はとろとろ、まったり。好みが分かれる味ですが、やみつきになるという人も続出!皮ごと燻せばよいので簡単です。

⑥ 明太子 そのまま食べられるので、火を通しすぎなくても大丈夫。ほどよくレアに仕上げるのがおすすめです。短時間でできあがりますが、燻したあとひと晩おくと、深みのある味わいになりますよ。

★燻製って結構好みありますのでいろいろな食材で試してみてくださいー。燻製後はすぐ食べるのではなく少し風に当てて時間を置いたほうが美味しいです。

その他、たくあん、ミックスナッツ、ちくわも美味しいですよ〜。

オートキャンプ場やBBQ場によっては、燻製を禁止している場所もあります。事前にWEBサイトなどで確認しておきましょう。

オートキャンプ場やBBQ場によっては、燻製を禁止している場所もあります。事前にWEBサイトなどで確認しておきましょう。 また、たとえ禁止されていなくても、混んでいる場所では煙でトラブルになることも。楽しくキャンプ燻製を楽しむためにも、周りへの配慮を忘れずに!

また、たとえ禁止されていなくても、混んでいる場所では煙でトラブルになることも。楽しくキャンプ燻製を楽しむためにも、周りへの配慮を忘れずに!

作ってみよう!燻製塩

塩そのものを燻製して、その塩を食材や料理にかければ、なんでも燻製風味に!家で作ってキャンプに持っていけば、手間いらずで燻製の風味が楽しめます。

材料ーーーーーーーーーーーーーーー

材料ーーーーーーーーーーーーーーー

ボウル2個 、ボウルの直径より小さな脚付きの網、アルミホイル、燻製チップ、塩(今回は20g。シンプルな塩)

*ボウルや網は、100円ショップなどで買えるもので。

1)ボウルのひとつに、アルミホイルを敷く。この上に燻製チップを置いて加熱するので、チップがボウルにこぼれないよう、大きめに広げる。

2)チップは、ひとつかみ程度。(15~25g程度)

3)燻製する塩を乗せるための網をセットします。さきほどチップを入れた箇所を覆うように、網を乗せます。(網はボウルにすっぽり入るサイズで。ボウルから網がはみ出ると、すき間ができて燻煙が逃げてしまうので、必ずボウルより小さい直径のものを選びます。)

4)塩を入れるための器を準備。アルミホイルを折って作りましたが、お弁当などに使うホイルカップがあればよりお手軽。まんべんなく燻煙がまぶされるように、薄く広く塩を広げたいので、網とホイルはできるだけ広めにセットします。

5)もうひとつのボウルを重ねれば、準備完了!コンロにセットします。不思議な宇宙船のようにも見えますね。

6)コンロに点火するとすぐに、ボウルの底が真っ赤に変化します。 中弱火にセットして、1〜2分すると、ボウルのフチから、ほんのりと細く白い煙がスウ~とたちのぼってきます。弱火に落として、10分加熱を続けます。

7)10分たったら火を消します。ここですぐフタを開けるとやけど&大量の煙に見舞われる恐れがあるので、絶対に触らずにそのまま10分少々待ちます。(※ヤケドのおそれがありますので、ボウルが確実に冷めるまでは触れないようにしましょう)真っ白だった塩がキツネ色に!塩もちゃんと、まんべんなく燻製されています!

ただの焼き鮭にちょっとかければ、焼きスモークサーモンのよう!ポテトサラダやパスタ、ゆで卵もいい感じです。そして、「燻製塩」の醍醐味が最も味わえるのが、生の食材にかけること!カルパッチョやサーモンにかけると絶品です!

ただの焼き鮭にちょっとかければ、焼きスモークサーモンのよう!ポテトサラダやパスタ、ゆで卵もいい感じです。そして、「燻製塩」の醍醐味が最も味わえるのが、生の食材にかけること!カルパッチョやサーモンにかけると絶品です!

vol.208 新・しょうがいをみつめる vol.1

人と春のあわい

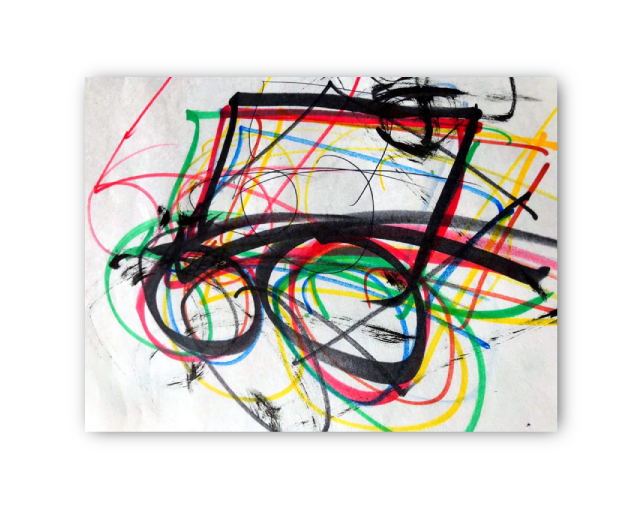

慧正(アキマサ)の表現について

知的障がい者の表現については、いろいろな見解があると思う。私は親として「表現」という言葉には、少し違和感を持っていた。アキマサは相手との関係性において、言葉を使うことは殆どなかった。空気や空間。その中に自分と他者の距離や関係性を感受性の赴くまま表して創っていたように私は感じている。

日常的にアキマサが行っていた、壁紙を破り粉々にする、お菓子を粉々にしながら食べる、柱をかじり粉々にする。たとえ親であるとしても、これが彼の表現であると言ってよいのかという葛藤があった。その行為の多くは、親にとっては面倒だったり、やってほしくないことだったりもした。その行為は、彼が「こんな時」とか「こんな気持ちである」と私が決めつけることはできないとも感じていた。何年も何年も、繰り返し繰り返し行われるその仕草は熟練となり、手さばき、粉の大きさなどは、美しさを纏うようになっていった。

鈴木さんとの出会い

鈴木さんにアキマサが出会ったのは数年前。障がいのある方向けのアート教室という場である。親としては、壁紙を破ることを日常的にせず、絵筆のひとつも持ってくれないかと淡い期待を持ちながら、その扉をたたいた。

鈴木さんや他のスタッフさんたちは、実に粘り強く彼との関係性の構築に時間を費やしてくれた。いろいろなご迷惑をかけながらも、ゆっくりであるが関係性が創られていく過程を感じていた。そして、やはり!そうなのか!アキマサは手に持たせてもらった紙粘土でパラパラと“いつもの”を行いだした。しかしその表情はとても言葉では表せないほど私を幸せにするものになっていった。

月に2回、通えたり通えなかったりしながら、同じ行為を続けること1年半を経過した頃、鈴木さんから電話があった。

「慧正くんの作品をアールブリュット展に出してみたい」と。そして続けた「僕は(鈴木さん)、これが彼の表現なのかととても迷いますが、お父さんはどう思われますか?」私は「それが彼の表現かどうかは、私にも分からないのです。機会をいただけるのならぜひお願いします」と答えた。ほどなく、この作品は「あいちアールブリュット展」

で優秀賞をいただくことになる。

生き続ける息吹

先日、手元に届いたのは2月にこの世を去った長男慧正の作品を現したハンカチである。株式会社ヘラルボニーさんが息子への追悼の意を込めて、ガチでプロダクトに落とし込んでくれたのだ。前身のMUKUのころから、そこにしっかりと存在する作家さんと商品のクオリティに惹かれ、数点のアイテムを私は愛用している。特にネクタイはお気に入りだ。そして今回届いたのがアートハンカチである。ただの、いちファンにここまでしてくれた理由は私にはわからないが、唯々感謝である。このハンカチに顕されているのは、長男慧正の息吹であり、指先の繊細な動きであり、腕の振りであり、生きた証であった。

このように作者の息遣いまでをプロダクトに落とし込むヘラルボニーさんの松田社長、松田副社長、大田さんや他のスタッフの方々の寄添い力には改めて感嘆をした。感謝してもしきれない感情と作者を感じとるその視線や作者本人に馳せる想いに対して、心よりリスペクトして止まない。

自然から流れ込んできたもの

この作品に顕されているのは、自然との対話から生まれたアキマサのこころそのものであり、自然から流れ込んできたものと彼のあいだ(あわい)にあるものを顕したものであると感じる。自然が彼に表現せよと求めたものであると。そして、それは鈴木さん達との出会いという関係性の中で育まれた。

あるアーティストさんが、アキマサの作品を見てこう言った「人間と春の間みたいな作品ですね」と。そうだな。と気づきをもらった。彼の表現であるとか、彼の気持ちであるとかに囚われ、迷っていたのは自分自身なのだと。人は一人だけでは何も生み出せない。他者や自然、大いなるものとの関係性の中でこそ表現できるのだ。誰に帰属しているのか、ということにこだわりすぎていたのは私であった。「あわい」の中にこそ、その人本来の “こころ”の模様があるのではないだろうかと感じている。

そして、私は勝手に「人と春のあわい」とこの作品を呼ぶことにした。長男慧正が大自然に抱かれていることに思いを馳せながら。

春の終わり、初夏に感じた出来事であり、始まりでもある。来年も再来年も、その先もずっと、春の訪れ、芽吹きの時期とともに慧正の息吹を感じ、夏の始まりには空を見上げて寂しさを纏うのであろう。

MASA:若者をはじめ、障がい者も一緒になって、ごちゃまぜイノベーションを目指している。知的障がいのある息子は享年24歳で2021年2月27日に旅立った。関市在住。

vol.208 niramekko Gallery 「紙ねん土でレリーフ作品」

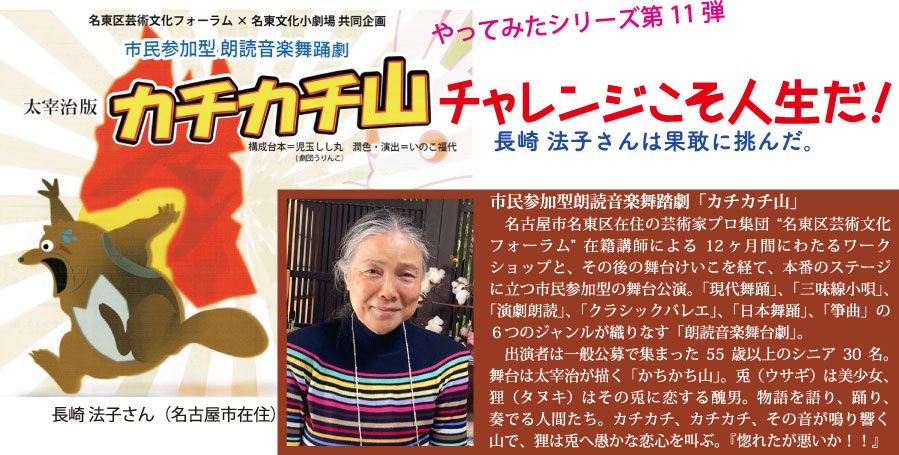

vol.208 人生これから!やってみたシリーズ第11弾

朗読と現代舞踊にチャレンジ

朗読は前からやってみたいと思っていました。単発の講座を受けたことはあったのですが、今回は一年間のワークショップ。得るものがたくさんあるのではと思い即申し込んだんです。プロの指導を受けられるとワクワクしました。

開講式の時に現代舞踊の無料体験会があったので「これも面白そう!」と思って受けてみることに。講師は91歳の関山先生。結局わたしは「狸:演劇朗読(ほりみかグループ)」と「狸:現代舞踏(関山三喜夫グループ)」その二つに挑戦しました。

半年間は基礎をみっちり。掛け持ちはちょっとしんどかったけど、ダンスも受講できてすごく楽しかった。第2、第4火曜日が朗読、第1第3火曜日がダンスのレッスンでした。

朗読は台本を持って読むのですが、演劇朗読はそこに動作が入るのでとても難しいんです。

拍を知らないことに、びっくりされて・・・私もびっくり!

ダンスの基本は立ち位置と歩き、これが基本のキですね。レッスンでは一つ終わると「動作が止まってるよ」とよく指摘されました。簡単な動作でも覚えられないんです。だから、動作を紙に書いて…そしたら先生に「そりゃ、あなた、拍数を数えなきゃ」って言われた。「拍?」、レッスンで「拍」を知らないこと自体にびっくりされました。それくらい何も知らないところからのスタートでした。メンバーの中にはバレエをやっている人もいたのですが、先生が振り付けは簡単にしてくれました。

体を動かすことは好きだけど、私はダンスが超苦手なんだと思い知らされました。教員時代に子どもたちに教えるのが苦手だったのも今さらながら理由がわかった感じです。拍をちゃんと教えて、その拍とおりに体を動かせばみんなとぴったし動きが合うんですよね。当たり前なんだろうけど、それができない。音楽に合っていなければ踊れないんですよね。でも、その音楽が「箏曲」だったからまた難しくて。琴では拍が取れないんですよね。

ゲネプロ(通し稽古)が4月15日、そして16日と17日の本番。結局3日間連続で舞台にたちました。公演初日に先生からダメ出しが出て、17日の公演の前にさらに全体練習で修正。より良いものにしようとする先生の姿勢に感動しました。舞台の最後には全員で「また遭う日まで」を合唱。これがすごくよかった。

これから

公演が終わって打ち上げと称した反省会。もう一回やりたいという人が何人か見えましたけど、私は、まっいいかなって。初めてだから頑張れたけど、燃え尽き症候群というか、それくらい入り込んで、すごく集中してたんだと思います。一年で完璧を目指せる訳もないし、動画を見て反省点も見つかりましたが、滅多にない経験をさせていただき、感謝あるのみです。

これからの目標は「歌」かな、7年続けてきているし。発声はインナーマッスルを鍛えられることにも魅力を感じています。ただ、自分が好きな歌を声を張り上げて歌うと気持ちいいけど、聞いている人の心には響かないよね。自己満足で歌うのはご法度ですね。最初の発表曲は松田聖子さんの「瑠璃色の地球」でした。今年は「いつも なんどでも」(千と千尋の神隠し 主題曲)をチョイス。ケルティック・ウーマンの「You Raise Me Up」とミッシェル・ポルナレフの「Holidays」(愛の休日)では原曲で歌うことに挑戦。特にHolidaysは日本語訳を知ってびっくり!反戦歌だったんです。

他にも、太極拳、生け花、体操、書道も。次の目標は太極拳の試験を受ける事かな。

興味関心・好奇心・探究心が旺盛な長崎さんに圧倒されたインタビューとなりました。

vol.208 人生これから!シニアポートレート撮影会

ヘアメイク:鈴木美沙さん

ヘアメイク:鈴木美沙さん

メイクとヘアセットで元気になる方を見てとても嬉しくなります。皆様若々しくてこちらが元気をいただいてます。ありがとうございます。

フォトグラファー:田中千穂さん

今回は「お友達から勧めてもらって」「息子に連れてこられて」という方が見えました。きっかけはなんでもいいんです。ヘアメイクをしてもらい写真を撮られるという体験を通じて新しい自分に出会うことができます。自分を客観的に見ることも!みなさんの自然に生まれる笑顔が最高でした。ありがとうございました。

◉ 今まで経験したことないような時間で、楽しかったです。初めてのことで戸惑ったり、自分がどんな風に写ってるのか、と思いましたが、出来上がりの写真を見て、新しい自分を発見できた!と思いました。ありがとうございました。 (Taka)

◉ ヘアメイクをしてもらった自分を鏡で見て、違う人かと思っちゃった!(笑)みなさん初対面なのにいい人に囲まれて。楽しく過ごさせてもらいました。 (Naka)

◉ 自然な感じに撮ってもらえてよかったです。初めてなのにリラックスできて良かったです。 (Kuri)

◉ いつもショートですが髪を伸ばし始めたところ。その記念にもなる撮影となりました。今日が一番若い!を意識して。好きなものと一緒に撮ると自然に笑顔になれますね。 (Miki)

vol.208 7月えんぴつカフェの案内

vol.208 熱中人 看取り士 矢嶋 洋子さん

逝く人から見送る人へ…

「命のバトン」を渡す架け橋を目指して

「以前の私は、死とか葬儀とかは何だか怖くて冷たくて嫌なものだったんです。だけど父と母を自宅で看取ったことで大きく変わりました」。

特にお母様を看取ったことが大きかったそう。

「2年前の春、母の様子を見に行くと、呼びかけても返事がなく、何も飲まない食べない。お医者さまに診てもらうと、脳梗塞を起こしてるから入院と手術をと言われました。でも97歳の高齢だし、入院したらコロナ禍で会いにも行けない。それで家で看取ると決めて、お医者さんと訪問看護師さんに毎日来てもらいながら、水一滴も飲めない状態で8日間自宅で過ごしました。最後は、私の娘や孫、総勢12名ほどが母を囲んで、手を握ったり話しかけたり、そばにあるテレビのコントを観て笑ったり。本当に穏やかでいい最期の時間を過ごせました」。

それから数ヶ月が過ぎ、母親を看取ったあの感覚をまた味わいたい、と思った。

看取りについていろいろ調べ、看取り士会の存在を知った。さっそく講座を受講し、看取り士の認定を修得。看取り学では、[誰もが、生まれて旅立つまでに膨大なエネルギー(25メートルプール529杯の水を瞬時に沸騰させるだけのエネルギー)を蓄えている。亡くなる方は最期の時に見送る人と触れ合うことで、次の世代にそのエネルギーを蓄えた「命のバトン」を渡していく]と学んだ。

「私たちは母の周りにいて母に触れたりして、母からのバトンを受け取ったんだと思うの。だから肉体はなくなったけど、いつも一緒にいるような、すごく温かいものが今でもあります。母が亡くなって寂しいけど、なんか本当に尊い場面にいて看取った、そんな気がしています。」

この感覚、この感情をみんなに味わって欲しくて、岐阜県で初の看取りステーション「わたしんち」を仲間の協力を得て開設した。下呂市の福祉関係の機関の方にも、「それは絶対必要ですね」と理解と共感をもらった。

「ある時、隣家の方の看取りをお手伝いをさせてもらったのね。最初は、家で看取るなんて自信がないとおっしゃっていたけど、できるよ、お手伝いするからと。病院から自宅に引き取って2日間。意識はないんだけど、ご家族に囲まれて抱いてもらったり、好きなアイスを一口囓ったりして過ごせたの。とてもいいお別れができて、ご家族から本当にありがとう!と言ってもらえました」。

しかし、看取り士の要請へとは結びつかないというのが現状。

「看取り士と名乗っても名乗らなくてもいい、訪看さんや介護士さん、病院や施設の関係者など、みんなに看取りを学んでもらい、プラスの死生観を伝えたい。今の自分がやるべきことはそこかなと思っています。『カフェ看取りーと』という場をつくり、こんな風に最後を迎えたいとか、誰に看取って欲しいとか、明るくざっくばらんに話ができる会も開きたいな」と、自らの方向にあれこれ思う矢嶋さんは、動かなければ始まらないと、行動も起こしている。

「月2回『古民家カフェ民泊つむぎ』さんをお借りして『たんぽぽ』というサロンを開設しました。先日は10数名でワイワイと朴葉寿司を作り、いただきました。年代は2歳から90歳近い方まで。おしゃべりしたり、子どもと遊んだりして、みなさん口々に楽しかったと喜んでくださいました。今度、『みとりし』という映画の鑑賞会も開きます。こんな風にちょっと足を運んでもらって、おしゃべりしたりして、そんなささいなことでも皆さんの元気に繋がって、人生が豊かになるといいな。そして「私の時はあんたに最期を頼もうかねー」って言ってもらえるような信頼関係を作りたいです。」

充実した人生の最期を豊かに終わらせることは、逝く人、見送る人、双方の幸せにつながると確信する矢嶋さん。

「岐阜県には現在16名の見取り士がいます。それぞれが点で頑張っているだけではもったいないので、いろんな方と繋がって活動できたらいいよね。どの人も尊厳が守られて、命のバトンを渡していけるようあたたかな最期を迎えられる、そんな社会になったらいいなぁ」。

「看取り士」とは、ご本人やご家族が、旅立ちを意識され余命宣告から49日法要までを支えます。 尊厳が守られ自然で幸せな最期を迎えるために、旅立つ方の「心」「魂」に寄り添い、看取りの作法をご家族に伝授します。日本には1,050人の看取り氏が活躍中。(日本看取り士会調べ)

やさしく、豊かな時間が流れる岡山県高梁市を舞台に最期を見守る看取り士の姿から“生きる希望”を共感できる。本編110分。

やさしく、豊かな時間が流れる岡山県高梁市を舞台に最期を見守る看取り士の姿から“生きる希望”を共感できる。本編110分。

vol.208 ボーダーレス社会をめざして

生きる

NPO法人オープンハウスCAN 理事長 伊藤佐代子

胃癌の手術を受けてから10年が経ちました。人によって違うようですが胃癌の手術の後遺症で、ここ2,3年血糖値が下がるという症状に悩まされています。少しのごはんを食べるだけで血糖値が上昇します。その後、正常な膵臓からインスリン(血糖を低下させるホルモン)が出ることから、血糖値は2~3時間で低下します。しかし、食べる量が少ないため、分泌されたインスリンは余分となり、血糖値が下がり続けるというものです。低血糖の症状が現れます。一つでも臓器が正常でなくなれば体自体に影響が出ても仕方ないのです。命があればOKと考えれば、些細なことなのですが…。

癌になり、何が変わったかというと、命には限りがあるということを体で知ったことです。そんなこと誰でも知っていると言われるでしょうが、漠然としたことではなく、一晩寝て息をして朝を迎えられる喜びを知りました。癌になる前は当たり前のことでしたが、そうではないのです。生きているという事は凄いことなのです。

医療で、癌になったすべての人が助かるわけではありません。医療に頼らなくても治る人もいます。癌を持ったまま悠々と生きている人もいます。

癌をどう捉えるのか?その人の人生の岐路かもしれません。私の場合は、勉強不足で癌になってからいろいろ考えました。人生を振り返りなさいと言われたようなものでした。今でこそ、明るく話せますが当時は、お先真っ暗で明かりが全く見えずトンネルの中にいる状態でした。どのように心が安定していったのか。抗がん剤を止めると決めた時点で、命の長さを自分で決めたのが大きかったかもしれません。限りがある命を楽しく生きたいと思いました。悟りの境地かもしれませんが、もうこれからはおまけの人生という感じでしょうか。するといろいろな情報が得られ、自分に納得できる治療法?対処法を決められました。何より元気になれたのは食事に滅茶苦茶、力を入れたことです。

何故、癌になったのか?今までの食生活がいけなかったのだと反省し、一から出直しました。10年経った今も酵素玄米(寝かせ玄米)を食べ、野菜を多く取り、発酵食品を食べています。ぬか漬け、味噌作りも始めました。出汁は、昆布・干し椎茸・かつをぶしで取ります。日本人が昔からやってきたことです。基本的には、食事は自分で作り、本物の調味料を使う。無農薬ということはあまり考えず、和食中心の食生活をすれば健康間違いなしです。あと、楽しく食べるというのも大切かもしれません。癌は私を変えてくれました。

vol.208 夢か悪夢かリニアが通る!vol.37

JR東海名誉会長の葛西敬之氏が5月25日、死去しました。81歳でした。葛西氏は「国鉄改革3人組」として知られ、リニア中央新幹線建設にまい進してきました。政府がリニアへの3兆円もの財政投融資を決めたときには、「森友・加計問題」と同様、葛西氏が当時の安倍晋三首相の「お友達」であることが背景にあると指摘されたものです。読売新聞は5月28日付「評伝」で「『日本経済のためになる』と信じたリニアの開業を見届けられず、さぞ無念だったろう」と書きましたが、大井川など沿線各地で難題が噴出し、2027年開業が絶望的になった今、「リニアの行く末を見届ける責任があった」と亡き葛西氏に伝えたいと思います。 ジャーナリスト・井澤 宏明

有害残土、受け入れか否か

環境省の「重要湿地」

「あんな出たらめを置くわけにはいかん」と町長が批判した本を町図書館が倉庫にしまい込んでいた岐阜県御嵩町で5月28日、リニア建設工事から出る残土処分場について話し合う1回目の「フォーラム」が開かれました。

連載33回(2021.11&12号)でも触れましたが、JR東海は町内の掘削口から掘り進む2本のトンネルから発生する残土計約90万立方メートルのうち、カドミウムやヒ素などの重金属が基準値以上の「有害残土」を含んだ約50万立方メートルを町有地約7ヘクタールに、残り約40万立方メートルを民有地など約6ヘクタールに埋める計画です。いずれも掘削口に近い山の中です。

今回のフォーラムは、町有地への有害残土受け入れを拒否する意向を示していた渡邊公夫町長が昨年の9月議会で一転、「受け入れを前提として協議に入りたい」と表明したことがきっかけで企画されました。町長は容認に至った理由の一つに「専門家の話を聞き、一定の理解、納得ができた」ことを挙げました。これに対し、専門家の話を聞きたいという声が町民から上がっていました。それに応える形で、専門家を交え、公開の場でJR東海と町民が協議するリニア沿線では初めてのフォーラムの場が設けられました。約550万円の予算で来年1月末までに6回行う予定です。

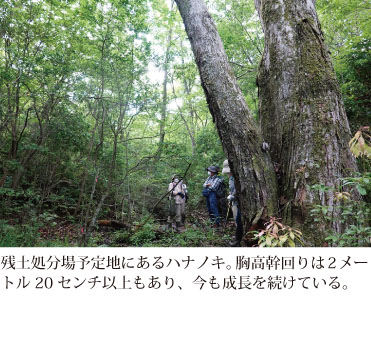

ところが、当初公表された5人の専門家の中には、地盤工学や地下水学、ウラン鉱床などの専門家はいるものの、植物の専門家はいませんでした。残土処分場が計画されている山林には、「氷河時代の生き残り」と呼ばれるハナノキなどの希少植物が生息し、環境省の「重要湿地」にも選定されている「美佐野ハナノキ湿地群」があります。町は開催直前になって、森林生態学の専門家を6人目に加えました。

メリットは引き取り料?

町民約60人が出席したフォーラムは最初からつまずきました。説明したJR東海の担当者が有害残土について「最終処分を決めたものを『対策土』、まだ決まっていないものを『要対策土』。御嵩町は最終処分するので『対策土』と(呼ぶと)決めた」と説明したことに対し、「対策が済んだ土だと勘違いしてしまう。町民を少しでも安心させようという魂胆が見え見えだ」と反発の声が上がったからです。担当者は「それでは御嵩町については『要対策土』にします」と前言を撤回しました。

せっかく出席した専門家でしたが、ファシリテーター(進行)役を除いてほとんど出番がありませんでした。なぜなら、町長が一転して受け入れを前提として協議すると表明したことに、町民の抗議が集中したからです。

フォーラム後、町長を直撃しました。ジャーナリストの樫田秀樹さんが「町のメリットがないという話があったが、残土を受け入れるときには、残土引き取り料が入ります。仮に1立方メートル4000円とすれば36億円入ってくる」と迫りました。これに対し町長は苦笑しながら、「それはメリットとは思えないですね。私、1回もお金の話はしてないですよ」。

続いて私も尋ねました。「さきほど『アリバイ作りではない』とおっしゃったが、フォーラムを重ねた結果、町が受け入れを拒否することはありえますか」。町長は「受け入れを前提にして話し合っていく中で、『ノー』というものが出れば、それはダメでしょって話でしょ」。私「じゃあノーがありうるということですか」、町長「ありうると思いますよ」。

本当にアリバイ作りではないのか、フォーラムの行方に注目です。

vol.208 モザンビークからレポートvol.2

アフリカの言葉は文字を持たない口頭伝承文化です。植民地化以前の歴史や伝統的な習慣の記録がほとんど残されていない何とも神秘的な大陸。私の住む地域の言葉、シャンガナ語から、彼らが何を大切にしてきたのか、覗いてみましょう。

アフリカの言葉は文字を持たない口頭伝承文化です。植民地化以前の歴史や伝統的な習慣の記録がほとんど残されていない何とも神秘的な大陸。私の住む地域の言葉、シャンガナ語から、彼らが何を大切にしてきたのか、覗いてみましょう。

モザンビークには、40以上の異なる民族が存在していて、モザンビーク国内で話されている言葉は南部のシャンガナ語や北部のマコンデ語など主に7つの言語があります。

こんなにたくさんの言葉を持ちつつ、大きな都市など違う民族同士に交流がある場では、公用語であるポルトガル語を話します。日本もかつてアイヌや琉球の他にも多くの民族が存在していただろうけれど、日本語、日本人に統一してきました。この言葉の共存、民族の共存自体が興味深いものがあるのではないでしょうか。

職場で行き交う言葉は、現地語のシャンガナ語、公用語のポルトガル語、国際語の英語。言葉はコミュニュケーションの手段で、自然に誰かが何かの言葉に訳してくれるし、表情をくるくる変えながら、身振り手振り、スマホの写真も登場すると、もう何を言っているか分かります。毎日根気よくシャンガナ語で話しかけてきてくれる人もいます。

そんなおしゃべり好きのシャンガナ族、本、紙、という言葉がありません。文字を持たないのだから当然かもしれません。では、数、お釣り、値段と言う言葉がないことは生活にどう影響されると思いますか?お釣り…ないんですよ。道端の野菜屋さんで買い物すると、お釣りを持っている人が本当に少ない!!お隣さん同士で「おつりある?」「〇〇メチカル貸して」なんてやりとりを永遠にしてお釣りが来ることもあれば、「お釣りないから、明日持ってきてくれたらいいよー!」と言われることもあります。日本では考えられないですね。「お釣り、値段」と言う言葉がないこの地域柄なのかなと思います。そもそも、野菜は袋いっぱい20メチカル、豆ならカップ一杯50メチカルなど、ポルトガル語の影響で、すでに数は存在するものの(なぜか五進法)、数以外のやりとりが度々見受けられます。ただ、モザン人とご飯に行くと外食の習慣がないこともあってか誰も払おうとしないのが普通だとか(笑)

逆に、独特の言葉もあります。Bilene(川の近くの肥沃な畑)、Tlhavene( 砂っぽい土の畑)、Tsoguene( 水分の多い土の畑)と畑に関しての言葉が豊富。その土に適した作物を育てます。今も国民の80パーセントの人が小規模自給農民と言われていますが、実際に誰と話しても、畑事情を自慢げに教えてくれます。畑と共に生きている感じ!!

文字がないというのは、先進国(植民地化した国)の価値で判断して、ないものだらけにされがちだけれど、外の価値観に振り回されず、世代を超えてずっと続いていって欲しいなと思います。だって、彼らと話すのは何だかすごく楽しい!!

vol.208 菌ちゃん野菜応援団vol.29

日に日に濃さを増す緑にうっとり、なーんて暇はなく。畑はこの時期とても忙しい。 もうもう連日、連日、連日、れんじつー!!!畑に朝な夕なと日参です。 やれ、苗を植えなきゃだの、草を抜いておかなきゃだの、水やりをしなきゃだの。。 庭では出番を待つ苗たちが小さな双葉を風にそよがせていたりして。 やれることはどんだけでもわいてくる。

今回はなぜ、こんなにも畑にこだわっているのか、というところを改めて初心にかえって書いてみようと思います。

みなさん、オーガニックの良さとはなんだと思いますか? 農薬をつかわないこと?化学肥料を使わないこと?

もちろんそれもありますね。海外では隣国を汚染水で汚すことがないように、とオーガニックが当たり前のこととしてすすんでいます。 環境を考えての選択なんですね。

ではもうひとつは?

実はオーガニック野菜は病気に強いこと、収量があがること、そして、栄養価が高いこと、が挙げられます。

慣行農法と有機農法では有機の方が全ての面において良いものが出来た、という40年にもわたる実験のデータがあるくらいです。 それもそのはず。 オーガニック野菜には、植物内生菌(エンドファイト)もミネラルも桁違いに多く含まれていますからね。 そして、味も良くなる、というおまけ付き。

環境の面から見ても、食べる人たちの面から見てもオーガニックを選ばない理由がない。 そして、自分で作ればなお感動。 有機農家さんを応援するためにも、家族の笑顔を見るためにも。

野菜を自分で作ってみるって一石二鳥にも三鳥にもなるなぁー、と思います!!! だから、大変でも毎日畑に行っちゃうー。 今年はどんな夏野菜ドラマがあるのかな。。。 たのしみです。

vol.208 ここいく日記 はじめの25歩!

月経カップ

最近、「生理の貧困」が話題となっています。少しずつ、生理の話題がオープンに語られ始めている一方で、やはり、「生理について、公に語りたくない、恥ずかしい」という声は残念に思います。ここいくでは、いのちをつなぐ授業をしています。生理とは、毎月1回、身体の中でいのちをつなぐ素敵なお仕事をしていることです。そんな生理の手当てについて、お話しさせてもらおうと思います。

みなさん、生理(以下、月経)の手当てはどうしていますか?

・・・紙ナプキン? 布ナプキン? タンポン?

この3種類を使っている人が多いのではと思います。今の生理用品で、満足していますか?不快症状はないですか?月経に楽しみを奪われていませんか?たくさんある選択肢の中で、自分に合うものを見つけていますか?

月経のときだって、我慢しなくていいんです、楽しんでいいんです。月経のときだって、快適に生活していいんです、幸せに生活していいんです。

経血量が多く、月経による不快感に振り回されていた私が、人生を変えたと言っても過言ではない、月経から解放される日が訪れました…!!それは、【 月経カップ 】との出会いでした。

月経カップとは、膣内にカップを挿入し、経血を溜めるものです。使い方としては、月経開始の使用前に煮沸消毒を行い、膣内に挿入します。経血の量に応じて、3〜12時間毎に経血を排出します。そして、1日1回、お風呂で低刺激の石鹸で洗浄します。月経が終了し、月経カップを片付ける際に、煮沸消毒して片付けます。挿入の仕方は少しコツがいりますが、しっかり挿入できれば、もう無双状態。どれだけ動いても、容量がいっぱいにならない限り漏れません。一応、漏れた場合に備えて、紙ナプキンや布ナプキンをショーツに敷いておくとより安心です。

私が月経カップを推したいポイントを大きく分けて4つ紹介します。

①エコであること。布ナプキンと併用すると、一切ゴミが出ないのです。そして、月経カップはひとつ5000円くらいしますが、ひとつ買えば10年くらいは使えるとのこと。

②ナプキンと違って、肌に直接触れないので、蒸れない・かぶれないですし、タンポンと違って、粘膜に直接経血が触れないので、トキシックショック症候群(TSS)※になりにくいと言われています。

③運動や温泉、ジム、プール、旅行など、今までは月経だからといって諦めていたことも月経カップであれば出来てしまうのです。また、月経が来そうなときに予め月経カップを挿入しておけば急な月経にも焦りません。

④経血がカップ内に溜まるので、経血の状態や色な どで健康状態が分かります。

生理用品にはそれぞれメリット・デメリットがあるので、自分の生活に合わせて使い分けることで快適な月経ライフが送れるのではと思います。

「月経カップ、気になるけど不安だなぁ」と思う方は、仕事や学校が休みのときからなど出来る範囲から初めてみるというのもアリかと思います。

一度、生理の手当てについて見直してみてはいかがですか?

※TSSは、よく知られているバクテリアの黄色ブドウ球菌によって引き起こされます。黄色ブドウ球菌は、3人に1人の割合で皮膚、鼻の穴、脇の下、足の付け根や腟に生息している細菌で、通常、害はありません。 TSSの初期症状としては、突然の高熱を伴って発疹・発赤、倦怠感、嘔吐、下痢、粘膜充血などがあります。

担当:ここいくメンバー・廣瀬 碧でした。

ここいく☎090-3446-8061(中村)

vol.208 南の島よりハイタイ(こんにちは)最終回

今回は、数多くある沖縄のリゾートホテルの中から、地球にも人にも優しく寄り添ってくれるとっておきのホテルを紹介しましょう。

那覇空港から車で50分。沖縄中部に位置する北中城村にある、東シナ海と太平洋を一望できる丘の上のホテル「暮らしの発酵ライフスタイルリゾートです。ホテルの歴史は古く今からちょうど50年前の沖縄県の本土復帰前のアメリカ統治時代に建てられた建物で、沖縄初のリゾートホテル「沖縄ヒルトン」、として誕生しました。バブル期に閉業した後は、長く放置されていましたが、本土復帰前の歴史的建造物で沖縄の多くの人々がその復活を願っていました。この歴史的建物をEM技術で見事に復活させ2005年「EMウエルネスコスタビスタ沖縄」として開業しました。そして昨年2021年10月1日方向性をクリアにするために「暮らしの発酵ライフスタイル」としてリニューアルオープンしました。

皆さんは、EM(通称EM菌)をご存知でしょうか。

Effective(有用な) Microorganisms(微生物たち)の頭文字に由来し、特殊な一つの菌ではなく乳酸菌、光合成菌、酵母などの善玉菌の集合体を共生させたものです。EMを土にまくと有機物を発酵させ、土の中の微生物のエサになり、ミミズなどの他の生き物も増え豊かな土になります。また水でもヘドロなどを分解し、きれいな水質になりいろいろな生き物が戻り、生物多様性の回復にもつながります。他にも臭いや汚れにも効果を発揮します。

ホテル内では余すことなくこのEMを活用しています。客室の清掃やリネン類のクリーニング、エアコンの清掃など、すべて化学薬品を含まないオリジナルの発酵液を使用。レストランでは、「発酵」を取り入れたメニューも多く味噌やキムチなどの発酵食品のワークショップも開催。ホテル近くの併設農園「サンシャインファーム」では、宿泊者自ら、EM野菜を収穫し購入することもできます。

小学5年の時、この世で最も尊い仕事は農業であると考え、将来は農業をするか農業の指導者になろうと決心した沖縄生まれの比嘉照夫氏。苦労を重ね「EM」発見、開発されました。そして農業、畜産、河川浄化、健康など幅広い分野で活用され、現在150カ国あまりに普及されています。

またホテルから出た生ごみと木材チップをEM発酵液で発酵させ、肥料や鶏の床材として利用。農場で採れた野菜は、ホテルで調理という資源循環モデルも実践されています。

小さな微生物たちの力を日々の暮らしに活用することは、大きな地球環境をよくすることにつながる、ということを教えられるホテルです。

かとう まみ プロフィール

岐阜市生まれ。桐朋学園大学音楽学部演奏学科ピアノ専攻卒業 ・2015年5月:写真集「奥飛騨に響く種蔵の里」(岐阜新聞社)出版 ・2019年6月:写真集「ばあちゃんぼくが継ぐ」(岐阜新聞社)出版・個展3回・(一社)二科会写真部会友 ・岐阜市美術展委嘱作家岐阜市美術展部会推進委員・岐阜県写真作家協会会員・二科会写真部岐阜支部委員・ギフフォトクラブ会員

vol.208 プレゼントコーナー

208号PRESENTS

プレゼントご希望の方はハガキまたはe-mailで、下記のアンケートを1〜6までご記入の上、編集部・プレゼント係りまでお送りください。

〆切:2022年7月25日 当日消印有効。

宛先 〒504-0855 各務原市蘇原新栄町3-15

e-mail: info@niramekko.com

※お寄せいただいた個人情報は、本紙プレゼントの発送に限り、 使用させていただきます。

※当選の発表は発送をもって代えさせていただきます。

1-あなたの「夏、省エネ乗り切り法」は?

今年も暑い夏がやってくる!簡単なことでもOK!あなたの工夫、教えてね。

2- 気になるにらめっこ紙面での広告

3- 気に入った記事、気に入らない記事の

タイトル1つ・その理由もお書きください。

4- ご希望のプレゼント名 (第1希望・第2希望 を必ずお書きください)

※Dは編集室まで受け取りに来られる方。

5- 本紙をどこで入手されましたか?

6- 氏名、年齢、住所、郵便番号、電話番号、 家族構成

過炭酸ナトリウム100%の酸素系漂白剤です。その他の添加物は含みません。除菌効果があり、衛生的に仕上げます。塩素系漂白剤のようなツーンとした臭いも、塩素ガスが発生する危険もありませんよ。

和楽さん(一宮市時之島丸先2-12)店頭でお受け取りください。

B.CINEX 映画招待券シネックス様より…ペア3組様

映画館に足を運び作品を観る。その、観ることへの能動的な姿勢と強い意思が、作品と観る人との距離を縮め、現実世界に影響を与えることもあるとの説も!写真は、「瀬戸内寂聴 99年生きて思うこと」より。岐阜市柳ヶ瀬のシネックスでご利用いただけます。

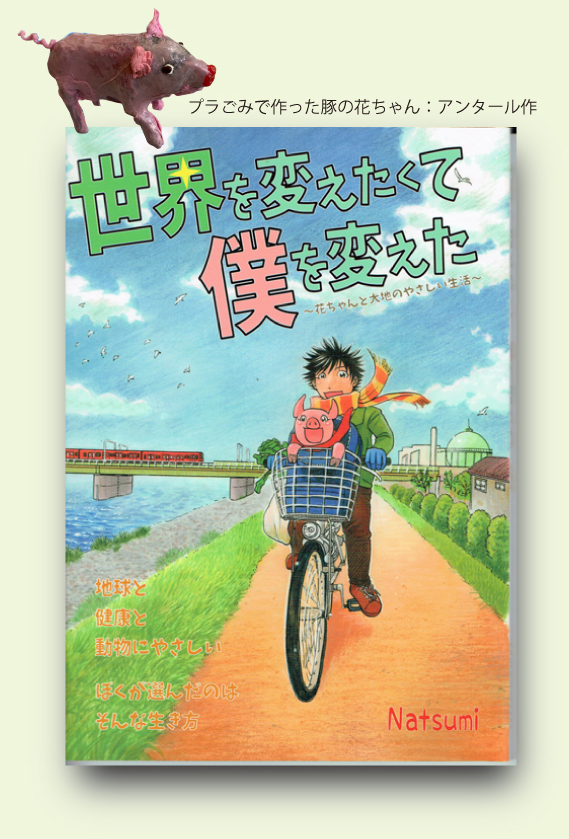

C.「漫画『世界を変えたくて僕を変えた』」アンタール様より…3名様

前号の熱中人でお話ししてくださったアンタールさんからのプレゼントです。食べるということ、命ということ、ベジタリアンについてなど、知っておきたいことに正面から向き合いながらも、優しいタッチでまとめられた一冊です。著者:Natsumi

D.壁掛け一輪挿し にらめっこより…2名様

作家さん手がけた焼き締めの作品は素朴な暖かさをかもし出しています。雨降りが続く日も一輪の花が爽やかさを醸し出してくれそう。さりげなく飾ってステキな空間作りを! にらめっこ編集室でお受け取りください。サイズ:約 縦24ミリ×横50ミリ×厚さ40ミリ

vol.207 気になるプラスチックごみ対策!

1)海洋プラスチック問題

陸上や海上での不法投棄などによって、プラスチックゴミが海洋に流出している問題。海洋生物をはじめ生態系への影響が深刻化しています。

2)廃プラスチックゴミの処理問題

焼却と埋め立て設備が不足し、ゴミの処理が追いついていない問題。オフィスや商業施設などから出る事業ゴミ(産廃系廃プラスチック)の一部を、発展途上国に輸出して処理を頼っているのが実情です。

3)マイクロプラスチック問題

マイクロプラスチックとは、洗顔料などに入っているマイクロビーズや繊維くず、人工芝など、5mm以下の小さなプラスチックのこと。その小ささゆえに回収が難しく、環境に影響を及ぼしています。このように、「プラスチックゴミ問題」とひとことで言っても、問題の背景は複雑。それでは、次にプラスチックゴミの内訳を見てみましょう。

ペットボトルが占める割合は、プラゴミ全体のたったの6%

ペットボトルが占める割合は、プラゴミ全体のたったの6%

※-1 一般社団法人プラスチック循環利用協会レポート(18年12月発行)、PETボトルリサイクル推進協議会 2018年年次報告書より

日本のプラゴミのリサイクルは8割以上!?でも、その実態は?

それでは、プラスチックゴミはどのように処理されているのでしょうか。一般社団法人プラスチック循環利用協会によると2017年の日本のプラスチックゴミ903万トンのうち、がリサイクルされ、残りの14%は、焼却・埋め立て処理されています。(※2)

86%というと、一見かなり優秀な数字に見えます。ですが、実はこの「リサイクル」の7割近くを占めているのが、「サーマルリサイクル」。ゴミを燃やして発生した熱を回収し、発電や温室プールの熱源に利用する方法です。純石油製品であるプラスチックは、石油や石炭と同等の発熱量を有するため、焼却することで大量の熱エネルギーを回収できるのです。

※2一般社団法人プラスチック循環利用協会 18年12月発行レポート、PETボトルリサイクル推進協議会2018年年次報告書参照。

国際基準では認められない、日本独自の「リサイクル」

プラスチックゴミを燃やして、温水プールの熱源や発電などの使う「サーマルリサイクル」。国際基準では「サーマルリカバリー(熱回収)」と呼ばれ、リサイクルとは認められていない。実は「サーマルリサイクル」という言葉は和製英語。この方法は欧米ではサーマルリカバリー(Thermal Recovery)と呼ばれ、そもそもリサイクルの範疇には含まれていません。

国際基準でリサイクルと認められているのは、廃プラスチックを新たなプラスチック製品などに再利用するマテリアルリサイクルと、鉄の原材料やガス、石油などに再利用するケミカルリサイクルのみ。一方、日本の廃棄物やリサイクル政策の基盤となる「循環型社会形成推進基本法」では、サーマルリサイクルとして認めているのです。

https://www.mashingup.jp より

プラスチックのなにが問題?

プラスチックは、非常に強くて軽い、腐敗しない化学物質です。プラスチック製品は紫外線や物理的な摩耗によって割れて破片となり、微小なプラスチック粒子になります。この数mm以下、数μmm以下になったプラスチック(マイクロプラスチック、ナノプラスチック)は様々な過程を経て最終的に雨に流され、海へ流れ着きます。流れ着いたプラスチックは、いくら小さくなっても、分解してなくなることはありません。

世界のプラスチックを無くす動き(脱プラスチック)

2025年にはプラスチックが2015年の10倍になると言われており、2050年には海の中にあるプラスチックが海の中の魚の量を超える、とまで言われるほど深刻な問題となっています。

こうした問題から、世界ではプラスチックの規制を設けています。

【各国・取り組み内容】

イタリア:2011年から生分解性以外のレジ袋の使用を禁止

台 湾:無料配布のレジ袋は生分解性のものに限る

U A E :使い捨て袋は生分解性を有するに限る

ブラジル:サンパウロ市ではレジ袋はバイオプラスチックに限る

豪 州 :各州(SA、TAS、NT、ACT州)では無料レジ袋の提供を禁止

イギリス:プラストロー、マドラー、綿棒の配布及び販売を禁止する計画

アメリカ:シアトル州ではプラスチックストローとカラトリーの使用を禁止

イ ン ド:マハラシュート州での各プラスチックの使用禁止

モンゴル:2019年3月からレジ袋の使用禁止

では日本は?今のところ自主的にプラスチックを無くしていきましょう、というのが現状です。

不要なレジ袋は使わない、エコバックを使う、マイボトルを持つ、などプラスチックを使わないように意識するだけでプラスチックを減らすことは誰にでもできます。プラスチックを無くすことは自然環境だけではなく、最終的には、私たちの健康のためでもあります。

私たち消費者一人ひとりが意識して、行動することがもっとも大切なことだと私は思います。

vol.207 「ノープラ」より「脱プラ」

というわけで私は身の回りのプラスチック製品を書き出してみることに。

まず水回りから。歯ブラシ、歯磨き粉、シャンプーの入れ物、洗濯バサミ、お風呂の桶や、ナイロンタオルまで全部プラスチックだ。続いて台所。密閉容器のフタがプラ。普段はミツロウラップだが、ごくた〜まに使うポリラップ、お玉やフライ返しの柄の部分がプラだった。オーガニックコットンのふきんで、洗剤もスポンジも使わないので、ここは意外と少ない。しかし、家電製品はボディーのほとんどがプラスチック製。化粧品に至っては、容器がほぼプラスチックでした。衣類系は衣装ケース、ポリエステル製の服。仕事場ではパソコン、メガネ、ハサミの柄、定規、クリアファイル、プリンターのボディー、電話機、など結構あるある!そして食品、お菓子袋、野菜、卵のパッケージ…書き出したらきりがないくらいです。これら全てをゼロにはできないのでせめて「脱プラ」をめざしたいと思う。(三)

まず断る!もう一つのR(Refuse)

外出先・買い物で削減

【1】ビニール袋(レジ袋)は「いりません」

【1】ビニール袋(レジ袋)は「いりません」

【2】買い物にマイバッグ(エコバッグ)を

【3】ペッドボトルを買わないでマイボトルを

【4】コーヒーショップにマイカップ・タンブラー

【5】「ストロー」はいりません

【6】「お手拭き」をもらわない

【7】コーヒーミルクに手を出さない(中身は植物オイル)

【8】お弁当を作る、もしくはレストラン

で食事する

【9】マイ箸やマイカトラリーを持ち歩く

【10】過剰包装・加工・冷凍食品を避ける

【11】プラスチックフリーな日焼け止めを選ぶ

【12】虫除けもプラごみを限りなくゼロに

【13】再利用できるコットンのマスクを使う

【14】使い捨てのカイロは使わない

【15】チューインガムをやめる (ガムベース が合成樹脂)

【16】プラの傘袋じゃなくて傘カバーを持つ

キッチン

【17】食器洗いスポンジをプラなしに 天然素材で出来たタワシや布巾に

【18】使い捨てのラップとさよなら ミツロウラップに!

【19】テフロン加工の調理器具は使わない

【20】水切りネットをプラなしに

【21】タッパーなどの食品保存容器を考え直す

【22】コーヒー&紅茶もプラなしに楽しむ

【23】「食パン」は買わずにホームベーカリーで焼く

【24】備長炭で浄水もプラなしに

パーソナルケア

【25】歯ブラシ・歯磨き粉を考え直す

【26】「舌磨き」グッズをプラスチック以外のものにする

【27】紙箱やガラス容器の「デンタルフロス」に変える

【28】「固形石けん」はいいことだらけ!

【29】使い捨てのカミソリを買わない

【30】生理用品も無駄遣い知らずに

【31】脇の臭いに重曹は優れた消臭剤

【32】コスメも手づくりならプラなしできる

掃除・洗濯

【33】プラスチック容器の洗剤を使わない

【34】紙箱などプラスチック包装の少ない洗剤を選ぶ

【35】洗濯バサミやハンガーは金属製にする

【36】部屋・空間の消臭は重曹と炭でOK

文具・子ども用品

【37】クーピーはプラスチック。色鉛筆を使う

【38】消しゴムの消しかすはマイクロプラスチック

【39】鉛筆を使えばプラごみが減る

【40】子どものおもちゃからプラスチックを減らす

その他

【41】新聞は紙ではなく電子版で読む

【42】中古品を買うようにする

【43】赤ちゃんのお尻ふきをコットンに

【44】透明な封筒で送られてくるDMを断る

【45】合成繊維の服をできるだけ避ける

『私たちのサスティナビリティー』

まもり、つくり、次世代につなげる

著:工藤 尚悟

岩波ジュニア新書 800円

みなさんは、国連が提唱している持続可能な開発目標(通称:SDGs)をご存知でしょうか。学校や職場などでSDGsの17目標について学んだことがあるという方も多いかと思います。

2030年までの全地球的な開発目標とされるこのSDGsですが、そもそもどのような考え方に基づいて設定されているのでしょうか。この考え方こそ、本書のテーマである「サステイナビリティ」です。しかし、「持続可能性」と訳されるこの言葉に対して、いまいちその意味がよくわからないと感じている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

サステイナビリティ(sustainability)は、ラテン語の「sustinere(下から支える・支え続ける)」に語源がある言葉です。後ろに「-ability(〜する能力)」がついていますので、語感的には、「(あるものごとを)下から支え続ける能力」という意味があります。それでは、私たちはどのような物事や価値観を下から支え、そして将来にわたってつないでいきたいのでしょうか。

本書では、サステイナビリティを、「今日まで私たちの社会のなかで大事にされてきたことをまもり、これから新しく大切にされてほしいことをきちんと大切にできるような仕組みをつくり、さらにそのような考え方を次世代につないでいくこと」と定義しています。単にこれまでの状態を維持することに留まらず、私たちの暮らし方や社会の仕組みを問い直し、変える必要がある部分については積極的に変えていきながら、持続可能な社会を実現していくという考え方を意味しています。

将来のより豊かな社会のあり方を探求するときの羅針盤となってくれるのがこの「サステイナビリティ」という概念なのです。本書を通じてみなさんがサステイナビリティに対する理解を深めた上で、何をまもり、つくり、次世代につなげていきたいのかを考えるきっかけが生まれて欲しいと願っています。 工藤 尚悟

vol.207 続・ぎむきょーるーむ わたしの体 わたしの選択

まず呼吸の目的ってなんでしょう。

20歳までは脳は成長発達のプロセスの途中。マスクをすることによって、集中力が低下、調査した子どもたちの2人に1人が頭痛を訴える。頭痛は酸素がないことによって起こります。大人は吸った酸素の25%を脳が必要としています。10歳未満の子どもたちは半分を脳が必要としているんです。

ONENESSを作る呼吸

動物も植物も当然呼吸をしています。呼吸は単なるガス抜きではなく、外からの情報(酸素ほか)を取り込み、自分の情報(二酸化炭素ほか)を出しています。誰かの呼気が私の呼気となり、私の呼気が誰かの呼気となります。それは、誰かが私の一部となり、私が誰かの一部となる、運命を共有しているということですね。

Respiration(呼吸)=Oneness(私とあなたはひとつです)

Inspiration(ひらめき)の語源はRespiration(呼吸)とSpirit(魂)。呼吸もひらめきも魂が起こしているんです!

ですから、呼吸の力が弱る=ひらめき力が弱るということです。

自分がしたいこと、誰かにしてあげたいこと、自分の未来、誰かと一緒に生きる未来に「ひらめき」がないことは、魂が動かないということ。そしてそれは「姿勢の悪さ」「慢性鼻炎」「マスクの常用」「ストレス」からも生じることを覚えておいてください。

鼻呼吸の大切さ

鼻呼吸の大切さ

鼻腔はMy空気清浄器。鼻毛は高性能のフィルターです。

鼻から吸うことで、空気を湿らせて肺に送流というとても大事な働きをしています。あと、脳をオーバーヒートさせないよう、鼻呼吸はラジエーターの役割もしています。そして皆さんぜひ鼻歌を!鼻歌で鼻腔内の一酸化窒素を15倍に増やすんですよ。

メラビアンの法則

情報伝達は話す内容7%、声のトーンや話の速さ38%、顔の表情や仕草55%と言われます。

みなさんには私が2時間わーっと喋ったことの半分は私の表情とか仕草とか、そういうもので情報をキャッチしようとする、それが私たちの情報共有の仕方みたいなんです。なので、顔半分が隠れているというのは、大変なことです。

子ども達って、模倣するんですよね。おぎゃって生まれて、そのうち座り、そのうち立って歩きます。大人が、先を生きている人がそれをやっているからね。赤ちゃんてお母さんやそばにいる人が大好きだから、信じて信じて、それに追いつこう追いつこうって、成長してくれているんです。私たち見られてますよね、ほんとに。だけどこの2年の間に生まれた赤ちゃんたちの成長って大丈夫なのかなって思うんです。もちろん家の中では外していることと思いますが、祈りたいけれど、多くの大人たちの表情が半分見えない状態で、取り返しのつかない成長の遅れというか、模倣していきたい成長の勢いみたいなもの、私たちなんのために奪ってきたんだろうって、思うんですよね。マスクを着用することで、言語発達障害の子どもたち364%急増したって、この2年間で残した爪痕ですよ。そこに対してちゃんと大人は責任持って向き合って行けるでしょうか。「子どものマスクの着用は慎重に」と2年も経ってやっと医師会が言い出した。

ジャネーの法則

ジャネーの法則

ジャネーの法則とは「人生のある時期に感じる時間の長さは年齢の逆数に比例する」という考え方で、19世紀フランスの哲学者、ポール・ジャネが発案した法則です。例えば30歳の大人の一年は、5歳の子どもにとって6年。コロナ禍は私たちにとっては2年だったけど、子どもにとっては12年ぐらいの長さを経験したくらいのこと、大人とイコールで見ないでください。子どもたちの素晴らしい成長のプロセスの中、生きているだけで新しい発見や学びがあるもの。そのことを大人としてちゃんと向き合う必要があると思うのです。

ここにこんなデータがあります。小学校4年生から6年生までの児童15%、中学生24%、高校生の30%に中等度以上のうつ症状があった。中等度以上のうつ症状が一番死に近いんです。しかも小学校4年生以上の子どもたちの6%が、ほとんど毎日「死んだほうがいい」または自分を何らかの方法で傷つけようとしたと回答しています。大人の都合で、「みんな言ってるから」「みんなやってるから」「同じことしないといけないから」・・・

昨年、一昨年の2年間、この国の小中高生は、約1000人自殺しています。これは遺書があった子どもの数です。新型コロナウイルスが影響しているっていうことは明らかだと思います。

子どもたちはマスクは「苦しい」と訴えても、逆にマスクで「鼻まで隠せ」と言われる。「先生が黒板に向いた時にマスクを離してはぁはぁやってるんだ僕」、という子もいました。これはもう虐待に近いかなって思う。咳も出ていないのに何で隠れてこんなことしなきゃならないんだ?マスクを外すことがいよいよ怖くなってきた子どもたちもいっぱいいます。そして不自由さや苦しさより、同調することの方がいいんだっていう、価値観、安心感。みんなと一緒の方がいい、自分で決めないでっていう、そういう状況。マスクの下が笑ってるのか怒ってるのか、皆目見当がつかない、ものすごく気を使わないとコミュニケーションができない。そんな中で大人が「みんなが」という基準で決めていることに、子どもはおかしいとわかってますよ。子どもは本能とか感性を使って今のこの現状がおかしいって、わかってる。おかしいとわかっててもやるしかないんです。なんで?それはお母さんと大人が好きだからです。基本はね。だけど、子どもはいつか絶望すると思います。何やってんだろううちの親、何やってんだ周りの大人って。そう思われる前に、「お母さんはね、こういう理由でこれを選択するよ」っていうことをしっかりと自分の言葉で伝えることができる、そんな日常を取り戻していきたいですね。

私が考えるマスクが必要のない3つの理由

まず不衛生です。汗をかき、脂も出ますし、細菌も繁殖します。モスクワ医科大学が、2時間マスクをつけていたら、もうマスクは感染対策ではなく、感染源になると発表しました。ドイツは、子どもが8時間装着したマスクから82個のバクテリアのコロニー、4個のカビのコロニーが出たという報告があります。

まず不衛生です。汗をかき、脂も出ますし、細菌も繁殖します。モスクワ医科大学が、2時間マスクをつけていたら、もうマスクは感染対策ではなく、感染源になると発表しました。ドイツは、子どもが8時間装着したマスクから82個のバクテリアのコロニー、4個のカビのコロニーが出たという報告があります。

2つ目は、マスクをすることで体温調整できない可能性があります。去年は猛暑でした。一昨年の夏と比べて熱中症で運ばれた人たちの人数が、新型コロナの救急搬送を軽く超えました。マスクをしていると、どうしても水分っぽい息になるので、自分が脱水に陥っているということを自覚するのが手遅れになってしまうんです。脱水というのは酸欠なんですよ。脳に酸素がいかない。そのことで脳障害を起こす人もいます。熱中症というのは、暑かったで済むわけじゃなくて、すごく苦しいしんです。酸素供給が途絶えてしまうと脳に障害をきたし、それこそ命に関わります。高齢の方や子ども達は特に危険です。症状がないのにマスクをすることによって逆に命を危険にさらす可能性があるので、マスクは必要ないと私は思っているのです。

わたしのお話会に来てくださった広島県立大学のアメリカ人の英語の先生は学生たちに論文を紹介し「マスク外していいから、外しなよ」っていっても誰一人外さなかった。そこで、理科室から顕微鏡をずらっと並べて、朝つけたマスクを顕微鏡で見せ、帰りに一日していたマスクをもう一度顕微鏡で見せたそうです。それを見た時から、誰一人マスクをしなくなったそうです(笑)。実体験はどんな論文よりも、パワーがあるんですね。小学校でもマスクの衛生状態を理科の時間にやってみるのもいいかもしれない。みんなで確認したら、ほんとにそれを子どもたちの口に1日つけていたいですかってなるかもしれません。

ランセットというアカデミックな研究論文に新型コロナウイルスの残存期間が記載されています。空気中、ティッシュには3時間、段ボール24時間、不思議なのはステンレス3日間、マスクは7日間!です。子どもたちのマスクは逆に感染源になってますね。

そして3つ目は「マスクは感染を防がない」ということを日本は認めたということ。北海道のママたちが、教育委員会にマスクの着用が、新型コロナウイルスの感染拡大に効果があるという科学的根拠を開示してくださいと要請しました。その回答は「科学的根拠を開示できるものが確認できない」でした。結局、根拠はないんですよね。

大人が笑えば子どもが笑うそんな世界を!

これから新型コロナに限らずいろんな微生物由来のものは起こってくるでしょう。でも私たちの体にはすごい機能があるんです。持っているものを大事にして使おうねって、小学校中学校で学ぶことはそこじゃないかなって思います。人間とは何か、自分とは何か、自分の体が持っている神秘な機能や能力はなんなのか、心とは何か、生きるって何か、それを知るために算数だって国語だってあるんじゃないですか。大人が笑えば子どもが笑う。大人が変われば、子どもが変わります。大人は今の現状維持、子どもから先に変わってというのは無理です。子どもは大人が大好きなんで、その信頼に応えていきたいと思います。

井上まゆみさんお話し会。3月3日(木) 主催:つくる・みらいの会

井上まゆみ:新潟県阿賀野市在住。MIBEL Care Center マリーゴールド 元看護師現在は自然療法士 看取り士 グリーフ専門士二人の娘の母。新潟県でホメオパシーを中心に健康を支える活動をしています。福島原発事故により被災された方々への保養活動「風フェス」を年2回仲間たちと開催。ライフテーマは穏やかな死を支える看取り。世界初チャクラレメディーオリジナル絨毯企画販売。www.gracemarigold.com/

vol.207 アウトドア大作戦

虫が少ない

虫が苦手なキャンパーさんにとって最高のシーズン。とはいえ全く虫がいないわけではないので、虫の忌避剤など最低限の虫よけ対策があったほうがよいです。

キャンプデビューには最適。

本格的な装備が不要。冬キャンプのようにストーブや厚手のシュラフといった専用のギアを揃える必要がなく、夏キャンプのようにクーラーボックスの性能を気にする必要もありません。

焚き火が一番楽しめる時期

日中は暖かいのですが、夜は冷え込みます。きっと焚き火

が恋しくなると思います。焚き火を囲んでの団らんや食事、お酒等、夜のキャンプが華やかになることでしょう。

昼間やることがいっぱいある

キャンプ場を散策したり、遠くまでハイキングやバードウォッチング、ちょっとした登山まで、いつものキャンプよりもやることがいっぱい見つかります。

椅子に座っての日光浴は、まったりキャンパーさんにとって最高!キャンプ場で釣り堀や遊具で遊んだり、近くのハイキングコースを歩いたり低山登山をしたりと、普段はあまりやらないアクティビティにチャレンジするには最高のシーズン。

旬の食材を楽しめる

旬の食材を楽しめる

旬の食材をふんだんに使ったキャンプ飯を楽しみましょう。キャンプ場によっては採れたての旬の食材を販売しているところもありますし、近くのスーパーや道の駅でも購入できます。

初夏キャンプで気をつけたいこと

夜は意外と寒い

昼と夜の寒暖差が結構あるので、夜は思った以上に冷え込みます。同じ地域でも標高の高いキャンプ場は初夏といっても冷えます。夜に備えて厚手のアウターなどの防寒着を持って行くとよいです。ブランケットがあると外にいても寒さを凌げます。・ブランケット・毛布・ニット帽・カイロ・アウターなど厚手の服は用意します。最低限抑えるべきポイント。それは肌の露出を抑えること。気温や日差しによって長袖シャツを着て、紫外線対策をします。なるべく準備しておきたいのが、レインウェアや、折りたたみ傘。

キャンプ場が混雑しがち

早い段階でキャンプ場を予約しておけば大丈夫です。

vol.207 しょうがいをみつめる vol.18

新年度の始まりに

「しょうがいをみつめる」というテーマで連載を始め、2年がたちました。

コロナの影響はわたしたちの生活を大きく変え、学校でもマスクや消毒が日常となりました。感覚過敏のある子ども達にとってマスクは非常に耐え難いものだし、口元(表情)が見えないことでコミュニケーションに困難さを感じている子ども達も大勢います。

一方で、マスクを着けていることで安心して話せるようになったという子もいるということも付け加えておきます。物事はいつも複数の面をもっており、一方的にマスクが悪だと決めつけることはしたくありませんが、わたし個人としては、これから話すこと、関わることを学ぼうとしている子ども達がマスクの世界からは学べないことの多さを思うと、マスクフリーの日常を願わずにはいられません。

こんな時勢ではありますが、今年も春がやってきました。

学校というところでは、クラスが変わる、先生が替わるなど変化の大きい季節でもあります。しかし、障がいのある子ども達の中には環境が変わることが苦手な子も多くいます。新学期が始まる少し前から不安定になる子や、新しい環境に馴染めず荒れてしまう子も。

短期的に見ると、このような子達にとって変化はマイナスに見えますが、子どもの成長にとってはやはり必要な変化であることも多くあります。新しいクラスメイト、新しい先生が子どもの新しい側面を引き出し、成長を促してくれることもあるでしょう。変化そのものが子どものレジリエンス(適応能力ともいえます)を育ててくれることもあるでしょう。

オムツをはいていた子が、自分でトイレに行けるようになった。

ひらがなの練習に取り組んで、自分の名前を書けるようになった。

行事ごとが苦手でいつも荒れていた子が、見通しをもって

練習にも本番にも落ち着いて参加できた。

前籍校で不登校だった子が、みんなの前で話せるようになった。

ここに挙げたのは、この一年でわたしが関わった子ども達の成長のほんの一例です。どんな障がいがあっても、いくつになっても、子どもは成長するのだという当たり前のことに、改めて驚かされます。

一日一日を過ごしていると見逃してしまうほど小さな変化かもしれません。今日良くなったことが、明日にはまた悪化することもよくあります。しかし、1年、2年、…数年という長い時間軸で振り返ると、必ずどんな子も(もちろん大人であるわたしたちも)成長できているということに気付けるはずです。

新しい一年が始まるこの時期に、いったん立ち止まって振り返る時間をとってみてはいかがでしょうか。

この連載を通して、自分の考えを言葉にする難しさに何度も心折れそうになりましたが、同時にわたし自身の考えを見つめ直す貴重な経験にもなりました。これからも一人ひとりの子どもと関わり、ともに悩み、困難に寄り添い、互いに喜びを共有していけたらと思います。

これまで拙い文章にお付き合いいただき、ありがとうございました。 S.I

vol.207 niramekko Gallery 「ふしぎ類」

vol.207 人生これから やってみたシリーズ第10弾

何事にもチャレンジできる自分でいたい

一人の時間が健康的な時間に変わった

—バレエを始めるきっかけ

きっかけは2つあります。親の介護をしていたので(その親の様子を見て)足腰を鍛えておかなきゃ、と思ったこと。近所に体操教室があったので早速通うことにしました。そこは本当に簡単な体操で私にはちょっと物足りなさを感じていました。そしたら、たまたまクリーニング屋さんが廃業した跡地にバレエ教室がオープンしたので、そちらにチェンジ。先生はなんと25歳なんですよ。それが55歳の時。16年前でした。

バレエ教室は夜の7:30から。レッスンのある日はテキパキ仕事を終え、帰宅後に親の世話をして、「いってきまーす!」。それまでは仕事と家の往復のみの生活でしたので、張り合いが出ました。

もう一つの理由は、末の子が20歳になった時。高校くらいまでは塾の送り迎えとか結構大変な時期があるでしょう。でも成人すれば一応親の役目は終わり。その時、「自分のためのなにかをやりたい!」と思ったんです。

そのバレエ教室の先生から、「9月に発表会があるんです。出ませんか?」って言われました。入ったばかりの私にも声をかけてくれて嬉しかった。でもあんまり下手だから、練習日を週2回に増やしました。週1より体が楽になってきて、進歩していることも実感できるしね。

定年退職し、再任用で仕事は週4日間になったので、レッスンの日を増やしました。そのクラスは体を鍛えるっていうか、体幹を整えるスクワットやバランスなど体にとって基本的な力をつける運動が取り入れられています。そして新しいクラスでは有名なバレエ作品の振りの一部を練習できたりして、バレエを観る時の楽しさも増しました。というわけで今では週に何回かレッスンに通っています。

—16年経って、変化したこと

変化…ですか?脚が細すぎて今までスカートを履くのをためらっていたのですが、バレエを始めて筋肉がついて、これならいいかもとスカートが履けるようになりました。(笑)そして生活にメリハリができました。子育て、仕事、介護と追われる毎日でした。でも、バレエをやっているその時だけは他のことを忘れていられた。バレエに全集中!です。この時間は私にとって、とっても大事な時間です。体もスッキリするし、汗もびっしょりかくしね。

バレエの教室は自分より若い人がほとんどです。それだけで気分が若くなります。おしゃれの話とか、聞いているだけでも楽しいんですよ。そしてバレエのレッスンに来ている人はすごく前向きです。「もう歳だから」とか「できない」と言わないの。

—「今を生きること」を気づかせてくれた友人の死

旅は発見があって楽しく、友達を知らない国、知らない街を歩いたりしましたが、今はコロナで何処へも行けません。先日、旅行仲間と電話でおしゃべりしていて、「今度どこへ行く?どこに行きたい?今は海外は無理だから、国内でもいいから行こうよ」なんて話していた人が、その翌日に亡くなったんです。水泳中にくも膜下出血で帰らぬ人になってしまった。とてもアクティブな方でした。もうショックで、しばらく気力が萎えてしまいました。人生何があるかわかんないですよね。「健康でもいつ何が起きるかわからないよ」と亡くなった友人に教えられました。何より人との出会いを大切にしたいと思うようになり、今を大事にしようと思うようになりました。だから、やりたいこと、思ったことを明日に引き伸ばさない、今が大事と思って生きています。

vol.207 人生これから 整理収納 実践編

【整理する】

【整理する】

① 全部出す…こんなものがこんなにあったんだ!など、全体が見えることでこれからの作業が進みます。

② 分ける…整理=分ける。同じ仲間、使用頻度、使う場所など。そこに置かなくてもよいものがある場合も。このとき、理想の姿、ゴール設定がしてあると判断がつきやすいです。

③ 減らす…これがお片付けの山場!時には心苦しい時もありますが、1つ1つのモノと向き合うしかないです。

【収納する】

取り出しやすく、またしまいやすい状態にモノを収めていく。

押し入れの使い方

押し入れの使い方

・ 広い空間は仕切って使う。

・ 収納の高さと使用頻度の高さを考える。

・ 奥行きの深さに注意して収納グッズなどを利用する。

・ 前後に分ける。奥行きに合った引き出しを使う。

キャスター付きグッズなども活用、など。

無理矢理モノを捨てるのは精神的によくない。使わないモノだったら、場所を変えるだけでもよい。

実践編 にらめっこの押し入れ

実践編 にらめっこの押し入れ

・ 収納の高さと仕様頻度の関係性を考える。

・ゴールデンゾーンを意識する。

「上段」…出し入れするには台が必要。使いにくいため使用頻度が最も少ないものを入れる。

「下段」…出し入れするには腰をかがませなくてはいけない。使用頻度が中〜低程度のモノを収納する。

「中段」…ゴールデンゾーンにはすごくよく使うモノを入れる。

・誰が見ても何が入っているのかわかるよう、入れ物にラベリング。

・ 収納グッズや収納家具を購入するのは、最終段階に。

・ 上段は奥行き全部を使う必要はない。

・ 収納にテーマを決める。(中段左側は紙類、右側は画材など)

・ 大きなモノを先に入れて、残りの空いているスペースをどう使っていくか、と考えるとやりやすい。

・ 向かって右側の奥には使用頻度が低いものを入れる。

・ 広いスペースなら「配置図」を描いてモノの所在を把握する。

Q&A

Q:お客さん用布団が何組かありますが、押し入れに納まりが悪くてなんだかスッキリしません。

A:来客用のお布団がほんとうに必要か考えてみて、減らしても大丈夫なようなら、処分してもよいかもしれません。いざとなったらレンタルも一組一泊で3,000円くらいからできるようです。お布団は圧縮袋に入れて立てて収納するとか、肌掛け布団や毛布などの薄手のものは収納袋に入れるとまとまります。

三上:昨年3月に開催した” モノ” をくるくるっとリユースする「くるくるマーケット」では、提供する人はモノに対する想いと手放す経緯を、モノを受け取る人は、どう使って行くかと、感謝の言葉をそれぞれ付箋に書いて貼り出しました。

森口:それはいい方法ですね。付箋に書くことで、ひと呼吸つけるので、受け取る人も衝動的にならず、ほんとうに必要なモノなのか考えられますね。

Hallelujah You(ハレルヤユー)主宰 整理収納アドバイザー

石川県出身・岐阜県可児市在住。「見映えだけじゃない“暮し映え”する北欧収納であなたの暮しにイロドリを!」テーマに活動中。ブログは「アメブロ 森口ゆう子」で検索!

vol.207 えんぴつカフェ 5月6月の案内

vol.207 熱中人 アンタールさん

意識が変化を生む。

それは先人たちが教えてくれたこと。

アニマルライツ・アクティビスト アンタール・アレステギ・パズ・ルピオ さん(鹿児島県在住)

ヴィーガン(完全菜食主義)になって、アニマルウェルフェアのことを詳しく知ることになりました。特に食べ物になる動物について。短いドキュメンタリーを見たのもきっかけの一つかな。いろんな長編ドキュメンタリーもあるけど、情報が悲しすぎて観られなかった。ヴィーガンは宗教って思われているみたいだけど、そうじゃない。信仰心でヴィーガンになったわけではないんだ。

肉・魚、乳製品、はちみつも食べません。卵もやめました。その理由は、卵から孵って雌雄の選別をされ、雄は生きたままミンチにされると知ったから。その時から食肉に自分のお金を使うことをやめたんです。周りを見ると、そんなに食べなくてもいいのに、もっともっとと味わうために、娯楽性のために食べていることに違和感を感じています。イヌイットのように、生きるために命をもらうという人たちとは意識がまるで違います。

16歳の時、メキシコシティーの動物園で働いていました。展示動物たちは閉じ込められるストレスで行動に異変が生じます。病気になったり、精神的におかしくなったり。一箇所をぐるぐる回ったり、象は頭のアップダウンを繰り返したり、猿は自分たちの糞を食べたり、オランウータンは悲しそうな目をするし、マントヒヒは自分のほっぺを引っ掻くという自傷行為を繰り返したり…野生ではみられない異常な行動を示します。動物園に子どもを連れていくと、動物たちが「とらわれの身」であることを教えることになると思うから、連れて行きたくないです。

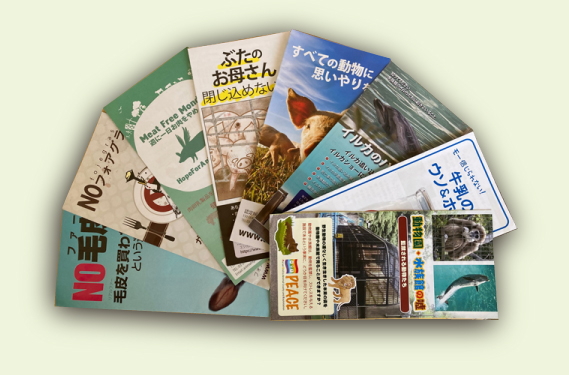

アニマルウェルフェアとは、動物本来の欲求を妨げることのないように適正に扱うことを科学的に定めた原則です。「飢餓と渇きからの自由」「外傷と疾病からの自由」「肉体的苦痛と不快からの自由」「恐怖や不安、抑圧からの自由」「正常な行動ができる自由」―の5つの基本原則があります。

動物園、水族館の展示、サーカスやイルカショーに始まり、ファッション業界(毛皮など)、薬品・化粧品業界(動物実験)、食品産業(畜産など)にこの原則が守られているか疑問です。日本人の9割がこの原則を知らないと言われています。だけど僕が思うには、200年前には奴隷制度があったし、150年前は女性に権利がなかった。80年前は誰もアニマルウェルフェアを考えなかった。そのことを考えると、この先意識の変革が起きていけば変わってくるよね。それは人間の進化と言えるんじゃないかな。自分がまいた種は必ず結果として自分に返ってくる。そういうコネクション(因果応報っていうのかな)に気づかないと、平和にならないよね。

アニマル・ライツ・アクティビストとして

「世界を変えたくて僕を変えた」という漫画本があるのですが、この本を買って、啓発のために読みたいと思う人に差し上げています。いろいろなパンフレットも取り寄せています。でも、まず日本語をちゃんと話せ、読めることが先かな。

サブタイトル「花ちゃんと大地のやさしい生活」のとおり、主人公の大地が豚の花ちゃんと出会い、動物にも健康にも環境にも優しい生活を実践していく。本書では、鶏や牛や豚がどんなふうに飼育されているのか、体の一部の切断から屠殺まで細部にわたって描かれている。豚の花ちゃんは大地に何も押し付けない。健康にやさしい選択、環境に優しい選択、動物に優しい選択を提示するだけだ。選択するのは大地自身。読む人が自分だったらどうしようかと考えさせられる内容になっている。※この本を3名様にプレゼント。詳しくはプレゼントコーナー参照。

サブタイトル「花ちゃんと大地のやさしい生活」のとおり、主人公の大地が豚の花ちゃんと出会い、動物にも健康にも環境にも優しい生活を実践していく。本書では、鶏や牛や豚がどんなふうに飼育されているのか、体の一部の切断から屠殺まで細部にわたって描かれている。豚の花ちゃんは大地に何も押し付けない。健康にやさしい選択、環境に優しい選択、動物に優しい選択を提示するだけだ。選択するのは大地自身。読む人が自分だったらどうしようかと考えさせられる内容になっている。※この本を3名様にプレゼント。詳しくはプレゼントコーナー参照。

アニマル・ライト(動物の生きる権利)

アニマル・ライト(動物の生きる権利)

ヒト以外の動物にも、ヒトと同様の生存権を認めようという考え方。「菜食主義(ベジタリアン)」という理念の背景にも同様の主張がある。しかし「動物の生きる権利」を主張する立場は、食事だけではなく、ヒト以外の生命をヒトのために利用することを一般に拒否する。牛や豚を食べないだけではない。たとえば医学実験にマウスやヒヨコを使うのも拒否する。

アニマル・ウェルフェア(動物福祉)

ヒトはヒト以外の動物の生命を、自らの暮らしのために利用するのはやむをえないが、むやみに奪ってはならない。さらにヒト以外の動物の生命と生きている暮らしそのものを尊重するという考え方。

vol.207 夢か悪夢かリニアが通る!vol.36

産廃本を「禁書」扱い

リニア中央新幹線のトンネル掘削により発生するカドミウムやヒ素などの有害な重金属が混ざった「汚染土」を含む残土処分場について「受け入れを前提として、JR東海との協議に入りたい」と昨年9月、渡邊公夫町長が表明した岐阜県御嵩町。その町立図書館で、かつて町内に持ち上がった産業廃棄物処理施設計画を巡る騒動を検証した本が、町長の意向を受け1年にわたり「禁書」扱いにされていたことが明らかになり波紋を呼んでいます。 ジャーナリスト・井澤 宏明

「検閲」と議会で批判

対象となった本は、フリージャーナリストの杉本裕明さんが昨年2月著した「テロと産廃 御嵩町騒動の顛末とその波紋」(花伝社)。杉本さんは朝日新聞名古屋本社社会部のデスクとして、産廃処理施設建設を巡り当時の柳川喜郎町長が襲撃された事件(1996年)や建設の是非を問う住民投票(97年)の取材班を率いました。

この本では、当時を生々しく振り返るとともに、「産廃NO!」を突き付けた住民投票が注目を浴び全国の反対運動を勇気づけた結果、建設が困難になった産廃処理施設のその後、についても紙幅を割いています。

今回の「騒動」の発端は昨年3月、町議会定例会で渡邊町長が、同書について「不快な本」「反論(すべき点)満載の嘘本」としたうえで、「あんなでたらめを置くわけにはいかん」と発言したことです。

町教委によると、著者から同書が1冊、図書館に寄贈されましたが、同館は町長の発言を受け倉庫に保管。「人権やプライバシーに抵触していないか検討していた」といいます。

町議会の一般質問で3月9日、岡本隆子議員がこの問題を取り上げ、「町のことが書かれた郷土の本。町長の判断で図書館に入れないのは検閲行為」と迫りました。渡邊町長は町議時代の自身が同書で「町長の座を狙っている」とされていることを挙げ、「私は町長のイスを狙っていない。作り話や嘘が多すぎる」と答弁。役場の課長と係長が立て続けに自殺した経緯などについても「作り話だ」と批判、「あれだけ嘘を重ねている本を、勧めることができますか」と反論しました。

湿地の危機示した本も

町教委に今回の取り扱いの根拠を問うと、日本図書館協会の「図書館の自由に関する宣言」に「提供の自由は、次の場合にかぎって制限されることがある」とあり、「人権またはプライバシーを侵害するもの」と書かれていることを挙げました。

しかし、同協会「図書館の自由委員会」委員長の西河内靖泰さんは「でたらめだ」と否定します。「宣言の『人権またはプライバシーを侵害するもの』というのはそもそも『部落地名総鑑』のことです」。同総鑑により被差別部落出身者であることが明らかになると、就職差別や結婚差別につながるからです。町教委の対応について西河内さんは「宣言を、自分たちの都合のいいように使われるのは心外です」と憤りを隠せません。

「町長が本のここは間違っていると主張する権利はある。でも、図書館が一方の言論を封じるなんてとんでもない。図書館に置くということは、その本を町が推奨しているということでなく、歴史的な資料として保存しておいて、必要な方に『はい、どうぞ』ということなんです」

町教委は一転して3月14日、同書の閲覧や貸し出しを決めました。その理由として、町長が「法的に訴える考えはない」と表明したことなどを挙げています。当時、教育長だった高木俊朗さんは「町長が闘うなら教委としても応援する、という形で扱いを保留していたが、図書館の自由を守っていく点からは、(同書を)受け入れたうえでその後、反論文をつけるなりすれば良かったと反省している」と述べました。

ところがその後、同図書館に町民から寄贈された別の本も蔵書として登録されずしまいこまれていたことが分かりました。対象となった「東海地方の湧水湿地 1643箇所の踏査から見えるもの」(2019年)には、リニア本体や残土処分場建設が、同町美佐野の湿地に影響を及ぼすことへの懸念が記されていました。同図書館は「『大事な本だから』と(寄贈者から)言われ、学術的に保管すべき本だと判断した」と釈明しているのですが。

リニア残土処分場による湿地への被害を懸念する記述のある

「東海地方の湧水湿地」

vol.207 ボーダーレス社会をめざして vol.66

グループホーム

NPO法人オープンハウスCAN 理事長 伊藤佐代子

「私が働いている場所の近くに障がい者のグループホームが建つよ」と友人から が送られてきました。チラシが添付されていて内容を見ると障がい者の親であれば、大喜びしそうな内容です。24時間スタッフが常駐している。通院同行や買い物、散歩などスタッフが支援する。服薬管理、金銭管理もする。車いすも対応する。重度の知的障がいに対応するなどなど。とても柔軟な対応をしてくれるグループホームのようです。

最近は、障がい者のグループホームを全国展開している会社が増えてきています。年間20~30棟くらいの建物を建てて事業展開をしているようです。ネットで検索すると「長期安定×高利益×景気に強い」誇れる事業といえば障がい者グループホーム ①障がい者グループホームは売上の8割が国への請求!②一度入居すると長く施設を利用するため、景気の影響を受けることなく長期安定的に利益を得ることが可能!③障がい福祉は将来的にも国に必要な事業ですので、定年知らずのストック型の福祉ビジネス!と宣伝がしてあります。

今までは社会福祉法人がグループホームを建て経営するのがほとんどでしたが、最近はそうではなくなりました。まず、建物を先に建て、それから支援員を地元で募集するというやり方のようで支援員が集まらないとオープンできないようです。しかし、株式会社が建てたグループホームだから心配だと思うのは間違いです。

つい最近、福祉法人ではない会社が作ったグループホームに入られた方がおられ、その方の日中支援をしている人が夕方訪ねた所、とても大切にされていたと聞きました。どこの施設であれ、支援者次第という所があります。一概に株式会社だから駄目だ!なんていう事は言えないと思っています。障がい者のグループホームに特化した会社の強みはもちろん発揮されるでしょうし、運営面に関しては、プロフェッショナルでしょうから。時代と共にいろいろ変わっていきます。

社会福祉法人、 法人ばかりがすべてを担うのは難しくなってきています。福祉とはいえ、経営感覚が優れていないと何事も出きない時代です。現在展開されているグループホームは、新しい未来図のような気がします。今まで選択肢が少ししかない世界だったところに、あれ・これと選べるようになってきたのです。大歓迎です。

今まで障がい福祉をやってきた人に対しての挑戦状であり、これからお互いに切磋琢磨して障がい福祉を充実させたものにしていく新しい時代への突入だと考えています。

vol.207 モザンビークからレポート

日本から3日間かけて雨季のモザンビークに到着!空港での入国待ち中、ポルトガル語で話しかけると、嬉しすぎるほどの驚き方で「もうポルトガル語完璧じゃないか!!」って褒めてくれました。町を歩いていても、「Bom dia(おはよう)」「Boa tarde(こんにちは)」って笑顔で返してくれるんです。ちょっとシャイで、でも気さくで、日本人に似てる部分がありそうです。

空港から中央に向かう途中には、「ザ!アフリカ!」ぽい人が賑わう雑多なマーケット、頭にフルーツをたくさん入れたバスケットを入れた女性たち、どんだけ乗るの!?長い足どこに納めてるの?ってくらいぎゅうぎゅうに乗り込んだバン、、、これからの2年間に胸が高鳴りました。

空港から中央に向かう途中には、「ザ!アフリカ!」ぽい人が賑わう雑多なマーケット、頭にフルーツをたくさん入れたバスケットを入れた女性たち、どんだけ乗るの!?長い足どこに納めてるの?ってくらいぎゅうぎゅうに乗り込んだバン、、、これからの2年間に胸が高鳴りました。

整備された町中の木陰で売られるフルーツや野菜が余計に美味しそうに見えます。お洒落なカフェやバー、中国食材店、なんでもありすぎて、いまだに自分がアフリカに来たことも、世界の最貧国の一つの国にいることも信じられません。

アフリカの首都はすごい発展してる!と聞いたことがあるけど、本当でした(笑)

実際、経済的に急成長性している国の一つでもあります。その反面で、栄養、医療、水、教育など問題はたくさんあって、国の成長が国民一人一人の生活に追いついていないように感じました。医者の数、10万人に3人。日本のような医療を期待していたわけではないけれど、1000人に3人いる日本との差!!

一方で、国の約80パーセントの人は農業従事者で、ほとんどの人が自給自足的な生活をする小作農だと言われているので、調査で出てこないすごい真実がたくさん隠されていそうです。何より、農薬を買うお金がないと言っても、国中でほぼ無農薬なのは素晴らしい!モザンビーク独自の野菜もたくさんあります。輸入した野菜よりもモザンビークの野菜が安いことも、家庭料理が外食産業化していないことも、栄養問題解決できる!って思えます。

モザンビークの首都生活は、長いことイメージしていたアフリカの生活とはほど遠いです。だからこそ、慌てず。焦らず。ぼちぼちと、教わったこと、感じたこと、経験したこと、色々なモザンビークを私の視点で表現していきます。

2年間、どうぞお付き合いよろしくお願いいたします。 加藤 美希