食「虫食い野菜は安全?」

医「呼吸について」

住「アートがエコライフになった」

わたしたちは、人生の土台をしっかりと支えている衣食住という生活にもっとまなざしを向けるべきだ。もっと考え、もっと反省し、改良を重ね、知性と芸術的感性を生活の基本に差し向けようではないか。衣食住こそがわたしたちを生かし、現実にこの人生を歩ませているのだから。 (by ニーチェ)

わたしたちは、人生の土台をしっかりと支えている衣食住という生活にもっとまなざしを向けるべきだ。もっと考え、もっと反省し、改良を重ね、知性と芸術的感性を生活の基本に差し向けようではないか。衣食住こそがわたしたちを生かし、現実にこの人生を歩ませているのだから。 (by ニーチェ)

にらめっこ編集室では「衣」を「医」に置き換え編集しました。

やっぱり、「食」は芸術です。もちろん文化です。人を良くする、と書いて「食」。今号から改めて、食を360°あらゆる方向から考えてみます。

やっぱり、「食」は芸術です。もちろん文化です。人を良くする、と書いて「食」。今号から改めて、食を360°あらゆる方向から考えてみます。

これまでの常識が、ひっくりかえる考え方!<6項目>

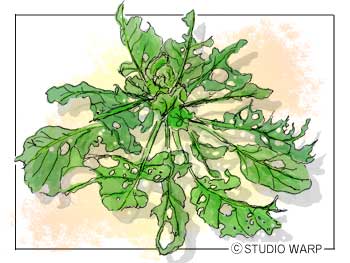

虫食い野菜は安全でおいしい??

「虫食いということは、それだけその野菜がおいしいと言うこと」多くの人がそう認識されていると思います。本当に生命力にあふれた元気野菜には、虫がまったく来ないわけではありませんが、あまり寄りつきません。同じ野菜の中では、どちらかというと不健康で元気のない野菜に、虫は好んで寄りつくのです。

「虫食いということは、それだけその野菜がおいしいと言うこと」多くの人がそう認識されていると思います。本当に生命力にあふれた元気野菜には、虫がまったく来ないわけではありませんが、あまり寄りつきません。同じ野菜の中では、どちらかというと不健康で元気のない野菜に、虫は好んで寄りつくのです。

私の畑で虫がたかっていたゾーンは、未熟な堆肥を入れすぎたため、土がいわば腐った状態で、ブロッコリーも弱っていたのです。別のゾーンでは、完全に浄化の終わった堆肥を使ったため、元気いっぱいで虫も寄りつかない、おいしいブロッコリーができたのです。根本原因は「土」だったのです。「土」で野菜の「根」が決まり、「健康」が決まる。元気な野菜は、元気な土が作る。そして虫は本当に元気な野菜は、本来嫌いなのです。私は今まで虫を敵視し、必死で虫と闘ってきました。しかしそれは、根本的に間違っていました。虫は「おいしくないもの」を教えてくれていたのです。

<1>虫はまずい野菜が好き。野菜をとことん元気にすれば、本来病害虫はよってこない。

<1>虫はまずい野菜が好き。野菜をとことん元気にすれば、本来病害虫はよってこない。

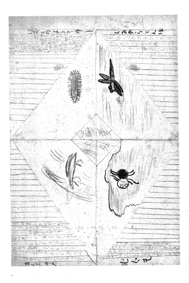

虫は地球のお掃除屋さん!そのヒントは『風の谷のナウシカ』にあると私は思います。人間から恐れられる「腐界(アニメでは腐海)」と呼ばれる毒の森とそこに棲む蟲たち。しかし彼らは、人間たちが汚した世界で生活し、結果的に浄化してくれる存在だったのです。浄化された世界と腐界の世界は、合わせ鏡のように、互いに必要な存在です。自然の中で農業を営むうちに、あの世界はまさに地球のことなのだとわかりました。ウジもハエも腐敗菌も腐ったところが大好きで、そこで生活するうちに、結果としてきれいにしてしまうのです。同時にそこは、彼らにとっては住みづらい場所になってしまうので、仕方なくあたらに場所を求めて移動するのです。私の経験からすると、葉ダニは、老化したり不健康な野菜の出す「エチレンガス」に、蝶やガは未浄化の堆肥などの「アンモニア臭」に惹きつけられてやって来ているようです。つまり、ハエばかりでなく、モンシロチョウも青虫も、窒素代謝がスムーズに行われていない不健康な野菜の出す微量の揮発性物質に吸い寄せられ、卵を産んでいるようです。人間は、自分が生きるために、虫と闘う必要はなかったのです。

<2>化学農薬の使用は土のミネラルバランスを壊し、野菜の体内代謝を滞らせ病害虫を呼ぶ

10年近く放ったらかしにして草がぼうぼうに生えているような「ジャングル」のような土地は、実は途方もなく元気な土地なのです。そういう土地では、勝手に草が生えて、何年間も草が直射日光を浴びてきました。太陽エネルギーをもらって、土の上も中も、エネルギーでいっぱいです。その草が枯れると、それをまた虫や微生物が食べます。だから耕作放棄地は最初から、微生物の密度がはるかに違うのです。草や木が微生物によって分解されて出来たモノを「腐植」といいますが、この腐植こそがさまざまな微量ミネラルを生命のバランスどおりに豊富に含み、野菜に最高のパワー与えてくれるのです。

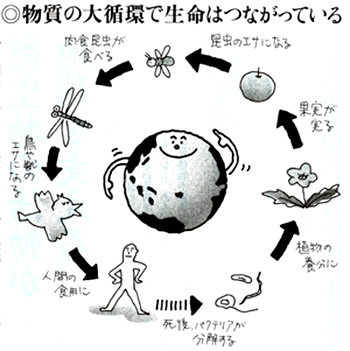

<3>菌=土=野菜=人=菌の「いのちのリレー」

わたしたちは、新鮮で健康な野菜を食べることで、体を作り、健康を維持しています。ところがそれと、病害虫が野菜を食べることは、ちょっと意味が違うのです。彼らはわざわざ老化した不健康な野菜、または不健全な部位だけを食べて、それをふたたび土に戻して次の生命の材料としてくれます。虫は弱ったものを土に還して、世の中を元気な「いのち」で満たす役割をしていたのです。農薬で虫を殺すと言うことは、その場しのぎの対症療法に過ぎません。虫を殺す前に、なぜそこに虫が付いたのかを考えるべきなのです。わたしたちも虫も同じ地球に生きる、お互いにお互いを必要とする「いのち」だったのです。

<4>土に必要なのは、成分ではなく菌のエサ、つまり草などの生きていたものだ

昔の人は家畜や人の糞尿、草や生ゴミなど、土から生まれたものを土に還しています。これらの有機物は、すべて土に住む微生物、すなわち「菌ちゃん」たちのいのちの糧となります。そしてさらにその微生物が次の微生物のいのちをバトンタッチしながら、次第に土は浄化され、いのちいっぱいの土に変わっていくのです。元気な土の1g中には、なんと10億以上の微生物がいるのだそうです。植物はこの微生物がうじゃうじゃいる土の中に、網の目状に根を張ります。そして膨大な微生物と接触します。私たちの命のもとであるこの微生物を、私は親しみを込めて「菌ちゃん」と呼んでいます。

<5>病原菌は一見、悪者だが役割がある

「菌ちゃん」たちは、土の中のミネラル類をとかして吸収し、いろいろなビタミンやその他の栄養素をつくって、根に渡します。これらは「微生物代謝物質」とか、「成長促進因子」等と呼ばれますが、この言葉の意味は「どれくらいの種類があって、どんな分子式なのか、現代科学では全容を解明できないが、何か生物をうまく成長させる力のあるものの集まり」といったところでしょう。ようするにこれが「生命力」ということだと私は思います。生命力が「菌ちゃん」から野菜の根に渡されているのです。時には「菌ちゃん」自体が溶けて野菜の根に吸収されることも観察されているそうです。何と健気で働き者なのでしょうか。

<6>殺菌よりも菌とつながることで、菌にやられない元気な体になる

「土は『不潔』と思いますか?」この質問に、多くの人は「はい」と答えると思います。しかし、そもそも私たちは土なのです。食べ物を通して土を食べ、土に育てられて生かされているのです。「菌ちゃん」こそ、土なのです。土壌中の「菌ちゃん」が減り、ミネラルバランスが崩れると、作物は力が弱まり、病原菌にやられるようになります。それを「病原菌のせいだ」と土全体の全生命を毒ガスで殺す「土壌消毒」を行うと、確かに作物はとりあえず病気にやられずには育ちます。しかし、生命力の源である「菌ちゃん」とつながっていないのですから、土壌消毒を続けた畑は、問題にならない程度の微量の病害虫が侵入しただけで、逆に壊滅的被害を受けるようになってしまいます。このいたちごっこの経験から現在では「皆殺しではかえって病原菌が一人勝ちになる。多くの微生物がいる方が、病原菌の繁殖を抑える」という考え方に変わってきています。「虫は敵、菌は敵」という洗脳からとかれるべき時が来ています。害虫も病原菌も、不健康な野菜を選んで、不健全な部分だけを食べて、場合によっては野菜を再び健康体に戻してくれることもあるのです。菌や虫は元気で健康な野菜は、大嫌いなのですから。

「土は『不潔』と思いますか?」この質問に、多くの人は「はい」と答えると思います。しかし、そもそも私たちは土なのです。食べ物を通して土を食べ、土に育てられて生かされているのです。「菌ちゃん」こそ、土なのです。土壌中の「菌ちゃん」が減り、ミネラルバランスが崩れると、作物は力が弱まり、病原菌にやられるようになります。それを「病原菌のせいだ」と土全体の全生命を毒ガスで殺す「土壌消毒」を行うと、確かに作物はとりあえず病気にやられずには育ちます。しかし、生命力の源である「菌ちゃん」とつながっていないのですから、土壌消毒を続けた畑は、問題にならない程度の微量の病害虫が侵入しただけで、逆に壊滅的被害を受けるようになってしまいます。このいたちごっこの経験から現在では「皆殺しではかえって病原菌が一人勝ちになる。多くの微生物がいる方が、病原菌の繁殖を抑える」という考え方に変わってきています。「虫は敵、菌は敵」という洗脳からとかれるべき時が来ています。害虫も病原菌も、不健康な野菜を選んで、不健全な部分だけを食べて、場合によっては野菜を再び健康体に戻してくれることもあるのです。菌や虫は元気で健康な野菜は、大嫌いなのですから。

『生ごみ先生の元気野菜革命』より 著:吉田俊道(NPO法人 大地といのちの会 理事長)東洋経済新報社1,500円+税

健康は何にも替えがたい宝物

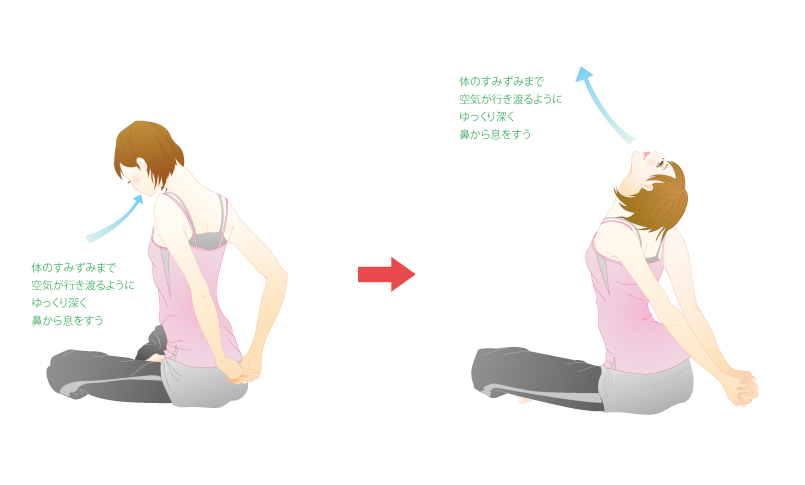

健康は何にも替えがたい宝物 そこで今回は「呼吸」について考えてみます。

健康は何にも替えがたい宝物 そこで今回は「呼吸」について考えてみます。

呼吸の仕方によっては、その人の人生をすら変えてしまう、とまでいわれています。しかしほとんどの人が生まれてから今日まで、呼吸の仕方を教わることなく、自己流の呼吸をしているのです。では、正しい呼吸法とは?

呼吸法はサーフィンのようなもの

呼吸法として深呼吸を繰り返すことは、なかなか体力を使います。2分もしないうちに、日頃、運動不足の人はバテてしまいます。全身を使うということでは、これはもうスポーツジムで筋力を使うトレーニングに似ています。

呼吸法として深呼吸を繰り返すことは、なかなか体力を使います。2分もしないうちに、日頃、運動不足の人はバテてしまいます。全身を使うということでは、これはもうスポーツジムで筋力を使うトレーニングに似ています。

しかし、リズムに乗ると次第にスムーズに呼吸を繰り返すことが出来て、楽になるどころか、サーフィンのような心地良さを感じます。こうして行う呼吸法は大変効果的で、心と体は本来の自然のリズムを取り戻すので、自律神経失調症や、慢性的なストレスの解消に想像以上にとても有効です。

深呼吸の大切さ

子どもは遊びの中でいつも走っています。だから1日のうちに、何回も深呼吸をしています。肺が本来10広げられるとしたら、普段の私たちの生活では、3くらいしか広げていません。そして体が硬くなるのと同じように、肺も硬くなって、いつの間にか、深呼吸が出来なくなっていきます。

当然、血液は全身に行き届かなくなり、酸素、栄養も細胞たちに行き渡りません。

呼吸には癖がある!?

私たちは生まれたときは、本当に理想的な呼吸をしています。しかし、成長と共に理想とはほど遠い、癖のある呼吸をするようになってしまいました。それはなぜでしょうか。

心の状態は呼吸に大きく影響します。心が落ち着いているときには、呼吸もゆっくりと深く、心に不安があるときや、いらいらしているときなどは、呼吸も早くて浅くなります。

生まれてから今日までの私たちの人生には、さまざまな出来事がありました。そして、その時々で私たちは知らず知らずに、それに合わせた呼吸の仕方をしているのです。ところがその時の心の機微が過ぎた後も、その呼吸の癖がそのまま残ってしまう場合があるのです。

しかし、同時に今の呼吸の癖を直すことで、本来の自分を取り戻し、心をコントロールすることもできるのです。

腹式呼吸法と胸式呼吸をマスターしよう。

●腹式呼吸法

1.まず息を吸いながらおへそから下を、押し出すように膨らませます。

2.そしていったん息を止めて、膨らませたおなかにエネルギーが溜まったとイメージします。

3.続いて息を吐きながら、まずへそから下を腹筋を使って思い切りへこませます。

4.そして息を吐ききったら、さらにおへそから上もへこませます。※これを20回ほど繰り返します。

●ポイントは…

・内蔵の強力なマッサージになるので、軟便、便秘に絶大な効果があります。

・内臓の働きを高めるので、肌がとても綺麗になる美容効果があります。

・精神の安定と強化(肚がすわる、太っ肚になる、肚に力が入るようになる等)

●胸式呼吸法

1.まず息を深く吐ききってください。吐ききった後も、イメージでさらに絞り出すようにして息を吐きます。

2.息を吸うときは、肺が痛いと感じるほど、思い切り肺を広げて、息を吸い込みます。吸いきった後には、イメージでさらに息を吸い込みます。

●ポイントは…

・肺も普段あまり広げる機会がないと、次第に硬くなります。思い切り肺と胸を広げて、肺のストレッチ、これを20回ほど繰り返します。

吸う息、吐く息…

5秒吸って、20秒息を止めて、10秒吐きます。

これがなるべくコンスタントに出来るように工夫して下さい。

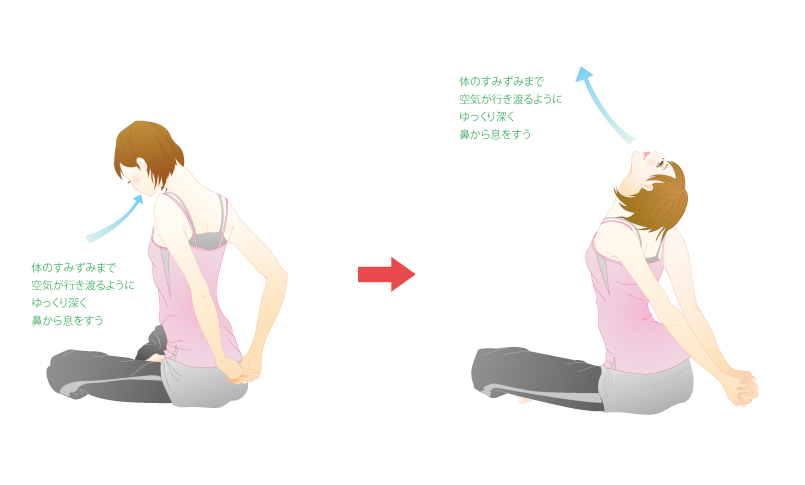

体のすみずみまで、空気が行きわたるように、ゆっくり深く鼻から息を吸う。

『生活はアート』(パトリス・ジュリアン・著 幻冬舎文庫)

繰り返される毎日を生きるとき、生活の中で起こるささいな出来事を自分の作品のように思えたらいい。真の喜びは平凡な暮らしの中にある。身の周りのものすべてが輝きだす。「生活のアーティストになる」ことを自ら実践。まったく新しいライフスタイルを提唱。

光と風がもう夏の兆し。

木漏れ日が気持ちいい季節。

何気ないシーンにアートを感じる、そんな日って素敵!

そんな日常を意識していたら、いつの間にかエコライフに!これからの季節でその代表的なのが、「グリーンカーテン」。植物でできたカーテン、これは今に始まったことではないですね。夏休みにアサガオの観察した記憶ありませんか?アサガオは見事にその役割を果たしてきました。

日陰をつくりたいならヘチマが一番!

室内の温度を効果的に下げたいなら、ヘチマがおすすめ。ツル植物の中でも特に生育が旺盛なのが、ヘチマです。うまく育てば、約3ヵ月で5m以上の高さまで到達することも可能です。また、ヘチマは葉が大きく、折り重なるように生えるので、しっかりと影がつくられます。しかし、葉が大きいだけでなく茎も太いので、マンションのベランダなどの狭いスペースに たくさん植えすぎると、うっとうしくなってしまう可能性もあります。幅60cmくらいのプランターに2本程度のヘチマを植え、うまく枝分かれするように誘引していけば、幅1m以上の緑のカーテンに仕立てることが可能です。日中、あまり日が入らなくてもOKな部屋や、日光を確実に遮りたい場合なら、断然、ヘチマがおすすめです。

室内の温度を効果的に下げたいなら、ヘチマがおすすめ。ツル植物の中でも特に生育が旺盛なのが、ヘチマです。うまく育てば、約3ヵ月で5m以上の高さまで到達することも可能です。また、ヘチマは葉が大きく、折り重なるように生えるので、しっかりと影がつくられます。しかし、葉が大きいだけでなく茎も太いので、マンションのベランダなどの狭いスペースに たくさん植えすぎると、うっとうしくなってしまう可能性もあります。幅60cmくらいのプランターに2本程度のヘチマを植え、うまく枝分かれするように誘引していけば、幅1m以上の緑のカーテンに仕立てることが可能です。日中、あまり日が入らなくてもOKな部屋や、日光を確実に遮りたい場合なら、断然、ヘチマがおすすめです。

涼しげな影をつくるゴーヤ(ニガウリ)

写真で見るとわかるように、ゴーヤの葉は、切れ込みが深く、明るいグリーンをしているので、日光をやわらかく遮ってくれる効果があります。また、茎が細く、風が吹くとやわらかい葉が揺れるので、ヘチマなどに比べて室内も明るめで、窓辺を涼しげに演出してくれます。果実を収穫して、ゴーヤーチャンプルーなどにして、食べる楽しみも提供してくれますね。

写真で見るとわかるように、ゴーヤの葉は、切れ込みが深く、明るいグリーンをしているので、日光をやわらかく遮ってくれる効果があります。また、茎が細く、風が吹くとやわらかい葉が揺れるので、ヘチマなどに比べて室内も明るめで、窓辺を涼しげに演出してくれます。果実を収穫して、ゴーヤーチャンプルーなどにして、食べる楽しみも提供してくれますね。

ゴーヤとヘチマの中間の暗さを求めるなら、キュウリ!

ゴーヤでは明るすぎるし、ヘチマでは暗すぎるという方におすすめするのは、キュウリです。もともと、インド原産の植物なので暑さに強いですし、夏が旬の野菜ですから、毎日のように収穫することができます。独特の苦みがるゴーヤよりも、毎日食べても飽きないというのも魅力ですね。

香りの良いヨルガオ

なんといっても香りがおすすめ!ヨルガオ。室内の涼しさや食べる楽しみだけでなく、花を楽しみたいという方には、アサガオやヨルガオがおすすめです。ヨルガオとは、「夕顔」という名でも流通している、アサガオのような形の白い花を咲かせるつる植物で、夕方から夜にかけて花を咲かせ、とても甘くて良い香りがします。アサガオも日本の夏らしい風情がありますが、日が昇ると花が萎れてしまうので、早起きが苦手な方にとっては、ちょっと残念な気がしませんか?夕涼みに外に出ると、ヨルガオの香りがほのかに漂ってくるといのも、なかなか風情があって良いものです。

なんといっても香りがおすすめ!ヨルガオ。室内の涼しさや食べる楽しみだけでなく、花を楽しみたいという方には、アサガオやヨルガオがおすすめです。ヨルガオとは、「夕顔」という名でも流通している、アサガオのような形の白い花を咲かせるつる植物で、夕方から夜にかけて花を咲かせ、とても甘くて良い香りがします。アサガオも日本の夏らしい風情がありますが、日が昇ると花が萎れてしまうので、早起きが苦手な方にとっては、ちょっと残念な気がしませんか?夕涼みに外に出ると、ヨルガオの香りがほのかに漂ってくるといのも、なかなか風情があって良いものです。

花を通年楽しみたいなら、クレマチス

様々な品種があるクレマチス(写真は’プリンス・ダイアナ’という品種)。緑のカーテンを、「毎年植え替えるのは面倒とか、「夏以外の季節にも花が楽しめると良い」という方におすすめするのは、クレマチスです。クレマチスとは、アネモネなどと同じキンポウゲ科の植物で、世界中に300種類程度の原種が存在しているといわれています。「テッセン」という植物を耳にしたことがある方も多いと思いますが、これは、クレマチスの品種の一つで、中国原産の原種です。

様々な品種があるクレマチス(写真は’プリンス・ダイアナ’という品種)。緑のカーテンを、「毎年植え替えるのは面倒とか、「夏以外の季節にも花が楽しめると良い」という方におすすめするのは、クレマチスです。クレマチスとは、アネモネなどと同じキンポウゲ科の植物で、世界中に300種類程度の原種が存在しているといわれています。「テッセン」という植物を耳にしたことがある方も多いと思いますが、これは、クレマチスの品種の一つで、中国原産の原種です。

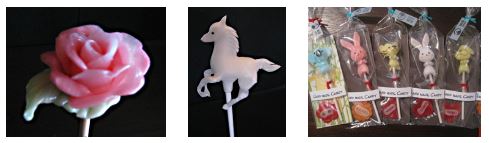

わたしたちの身近なもので、アートが生まれる!!

写真4点は、とっても身近な素材から生まれました。さて、その素材とはいったい何でしょうか。

答え:トイレットペーパーの芯

私が初めてあめ細工の実演を見たのは小学生の時です。初めて見たその時からあめ細工のことが忘れられませんでしたが、それ以来見る機会がなかなかなかったんです。でも、どこかで『私は絶対あめ細工師になる』ってずっと思っていたんですよね。工作も粘土細工も大好きだし、動物も好きだし、なんかどこかで『絶対あめ細工師になる』ってずっと思っていました。で、その次に見たのがずいぶん経った、社会人1年目のときでした。新聞の、お祭りであめ細工師の実演がある、という記事を読んで見に行きました。そこで、「ここで逃したらチャンスはないな」と思って、その時に実演していたあめ細工師の方に、「教えてください!」って気がついたら頼んでいました。

私が初めてあめ細工の実演を見たのは小学生の時です。初めて見たその時からあめ細工のことが忘れられませんでしたが、それ以来見る機会がなかなかなかったんです。でも、どこかで『私は絶対あめ細工師になる』ってずっと思っていたんですよね。工作も粘土細工も大好きだし、動物も好きだし、なんかどこかで『絶対あめ細工師になる』ってずっと思っていました。で、その次に見たのがずいぶん経った、社会人1年目のときでした。新聞の、お祭りであめ細工師の実演がある、という記事を読んで見に行きました。そこで、「ここで逃したらチャンスはないな」と思って、その時に実演していたあめ細工師の方に、「教えてください!」って気がついたら頼んでいました。

スピード(効率)重視より、ほっと息が抜ける時間、にぎやかさよりも、くつろげる空間、ゆったりと余裕のある暮らしをしたいですね。そんなことを思っていたら、『モモ』(MOMO)1973年発表のドイツの作家ミヒャエル・エンデによる児童文学作品を思い出しました。エンデは『ネバーエンディング・ストーリー』の原作者でもありす。時間の大切さ、生きることの喜び、人間らしい優しさを描くファンタジーです。忙しさの中で生きる意味を忘れてしまった人々に対する警鐘も読みとれます。

スピード(効率)重視より、ほっと息が抜ける時間、にぎやかさよりも、くつろげる空間、ゆったりと余裕のある暮らしをしたいですね。そんなことを思っていたら、『モモ』(MOMO)1973年発表のドイツの作家ミヒャエル・エンデによる児童文学作品を思い出しました。エンデは『ネバーエンディング・ストーリー』の原作者でもありす。時間の大切さ、生きることの喜び、人間らしい優しさを描くファンタジーです。忙しさの中で生きる意味を忘れてしまった人々に対する警鐘も読みとれます。 『タイムシフティングー人生が楽しくなる時間活用術』

『タイムシフティングー人生が楽しくなる時間活用術』 『畑仕事の十二ヶ月』

『畑仕事の十二ヶ月』 『ケチじょうず』

『ケチじょうず』 『元気に効く「旬の力」の食べ方』

『元気に効く「旬の力」の食べ方』 たまに歩くといろんな発見があります。いつも車で通り過ぎる道も、ゆっくり歩くと近所なのに初めて来た場所のような新発見の連続。看板、季節の花、犬、ねこの小動物。夜限定で、タヌキもいる。ちょっとした旅行気分。

たまに歩くといろんな発見があります。いつも車で通り過ぎる道も、ゆっくり歩くと近所なのに初めて来た場所のような新発見の連続。看板、季節の花、犬、ねこの小動物。夜限定で、タヌキもいる。ちょっとした旅行気分。

オトナになって、コドモのころより明らかに空を見上げる回数が減りました。日々、自分のまわりの出来事に精一杯だから、余裕がないのかな。都会にいると、星もあんまり見えないし。っていいながら、私がいる所は都会じゃないけれど。

オトナになって、コドモのころより明らかに空を見上げる回数が減りました。日々、自分のまわりの出来事に精一杯だから、余裕がないのかな。都会にいると、星もあんまり見えないし。っていいながら、私がいる所は都会じゃないけれど。

子ども部屋といえば、カギで親は頭を悩ませます。つけないほうがいいのか、親の目が届かなくなるのではないか、など。

子ども部屋といえば、カギで親は頭を悩ませます。つけないほうがいいのか、親の目が届かなくなるのではないか、など。 毛利:でもね、だいたい10歳から14、5歳くらいまでの間の子どもは、「自分てだぁれ?」ということが気になってくるんです。容姿、顔、体型、性格について「これでいいのか?」と不安になる時期なんですね。自分のここは好き、ここはきらい、というように渦巻いた矛盾の中にいるのね。自分で自分をもてあましているから、特に親に見られたり、批判されたりすると「ほっといてよ!」って気分になるんだね。だから、人間、ひとりになれるというのは大切です。ひとりになれる場所を求めているし、ゆっくり自分と向きあって考えたいんだよ。

毛利:でもね、だいたい10歳から14、5歳くらいまでの間の子どもは、「自分てだぁれ?」ということが気になってくるんです。容姿、顔、体型、性格について「これでいいのか?」と不安になる時期なんですね。自分のここは好き、ここはきらい、というように渦巻いた矛盾の中にいるのね。自分で自分をもてあましているから、特に親に見られたり、批判されたりすると「ほっといてよ!」って気分になるんだね。だから、人間、ひとりになれるというのは大切です。ひとりになれる場所を求めているし、ゆっくり自分と向きあって考えたいんだよ。

わたしたちは、人生の土台をしっかりと支えている衣食住という生活にもっとまなざしを向けるべきだ。もっと考え、もっと反省し、改良を重ね、知性と芸術的感性を生活の基本に差し向けようではないか。衣食住こそがわたしたちを生かし、現実にこの人生を歩ませているのだから。 (by ニーチェ)

わたしたちは、人生の土台をしっかりと支えている衣食住という生活にもっとまなざしを向けるべきだ。もっと考え、もっと反省し、改良を重ね、知性と芸術的感性を生活の基本に差し向けようではないか。衣食住こそがわたしたちを生かし、現実にこの人生を歩ませているのだから。 (by ニーチェ)

呼吸法として深呼吸を繰り返すことは、なかなか体力を使います。2分もしないうちに、日頃、運動不足の人はバテてしまいます。全身を使うということでは、これはもうスポーツジムで筋力を使うトレーニングに似ています。

呼吸法として深呼吸を繰り返すことは、なかなか体力を使います。2分もしないうちに、日頃、運動不足の人はバテてしまいます。全身を使うということでは、これはもうスポーツジムで筋力を使うトレーニングに似ています。

室内の温度を効果的に下げたいなら、ヘチマがおすすめ。ツル植物の中でも特に生育が旺盛なのが、ヘチマです。うまく育てば、約3ヵ月で5m以上の高さまで到達することも可能です。また、ヘチマは葉が大きく、折り重なるように生えるので、しっかりと影がつくられます。しかし、葉が大きいだけでなく茎も太いので、マンションのベランダなどの狭いスペースに たくさん植えすぎると、うっとうしくなってしまう可能性もあります。幅60cmくらいのプランターに2本程度のヘチマを植え、うまく枝分かれするように誘引していけば、幅1m以上の緑のカーテンに仕立てることが可能です。日中、あまり日が入らなくてもOKな部屋や、日光を確実に遮りたい場合なら、断然、ヘチマがおすすめです。

室内の温度を効果的に下げたいなら、ヘチマがおすすめ。ツル植物の中でも特に生育が旺盛なのが、ヘチマです。うまく育てば、約3ヵ月で5m以上の高さまで到達することも可能です。また、ヘチマは葉が大きく、折り重なるように生えるので、しっかりと影がつくられます。しかし、葉が大きいだけでなく茎も太いので、マンションのベランダなどの狭いスペースに たくさん植えすぎると、うっとうしくなってしまう可能性もあります。幅60cmくらいのプランターに2本程度のヘチマを植え、うまく枝分かれするように誘引していけば、幅1m以上の緑のカーテンに仕立てることが可能です。日中、あまり日が入らなくてもOKな部屋や、日光を確実に遮りたい場合なら、断然、ヘチマがおすすめです。 写真で見るとわかるように、ゴーヤの葉は、切れ込みが深く、明るいグリーンをしているので、日光をやわらかく遮ってくれる効果があります。また、茎が細く、風が吹くとやわらかい葉が揺れるので、ヘチマなどに比べて室内も明るめで、窓辺を涼しげに演出してくれます。果実を収穫して、ゴーヤーチャンプルーなどにして、食べる楽しみも提供してくれますね。

写真で見るとわかるように、ゴーヤの葉は、切れ込みが深く、明るいグリーンをしているので、日光をやわらかく遮ってくれる効果があります。また、茎が細く、風が吹くとやわらかい葉が揺れるので、ヘチマなどに比べて室内も明るめで、窓辺を涼しげに演出してくれます。果実を収穫して、ゴーヤーチャンプルーなどにして、食べる楽しみも提供してくれますね。 なんといっても香りがおすすめ!ヨルガオ。室内の涼しさや食べる楽しみだけでなく、花を楽しみたいという方には、アサガオやヨルガオがおすすめです。ヨルガオとは、「夕顔」という名でも流通している、アサガオのような形の白い花を咲かせるつる植物で、夕方から夜にかけて花を咲かせ、とても甘くて良い香りがします。アサガオも日本の夏らしい風情がありますが、日が昇ると花が萎れてしまうので、早起きが苦手な方にとっては、ちょっと残念な気がしませんか?夕涼みに外に出ると、ヨルガオの香りがほのかに漂ってくるといのも、なかなか風情があって良いものです。

なんといっても香りがおすすめ!ヨルガオ。室内の涼しさや食べる楽しみだけでなく、花を楽しみたいという方には、アサガオやヨルガオがおすすめです。ヨルガオとは、「夕顔」という名でも流通している、アサガオのような形の白い花を咲かせるつる植物で、夕方から夜にかけて花を咲かせ、とても甘くて良い香りがします。アサガオも日本の夏らしい風情がありますが、日が昇ると花が萎れてしまうので、早起きが苦手な方にとっては、ちょっと残念な気がしませんか?夕涼みに外に出ると、ヨルガオの香りがほのかに漂ってくるといのも、なかなか風情があって良いものです。 様々な品種があるクレマチス(写真は’プリンス・ダイアナ’という品種)。緑のカーテンを、「毎年植え替えるのは面倒とか、「夏以外の季節にも花が楽しめると良い」という方におすすめするのは、クレマチスです。クレマチスとは、アネモネなどと同じキンポウゲ科の植物で、世界中に300種類程度の原種が存在しているといわれています。「テッセン」という植物を耳にしたことがある方も多いと思いますが、これは、クレマチスの品種の一つで、中国原産の原種です。

様々な品種があるクレマチス(写真は’プリンス・ダイアナ’という品種)。緑のカーテンを、「毎年植え替えるのは面倒とか、「夏以外の季節にも花が楽しめると良い」という方におすすめするのは、クレマチスです。クレマチスとは、アネモネなどと同じキンポウゲ科の植物で、世界中に300種類程度の原種が存在しているといわれています。「テッセン」という植物を耳にしたことがある方も多いと思いますが、これは、クレマチスの品種の一つで、中国原産の原種です。

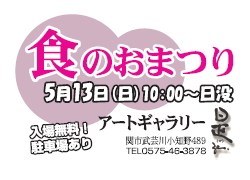

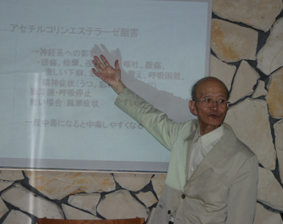

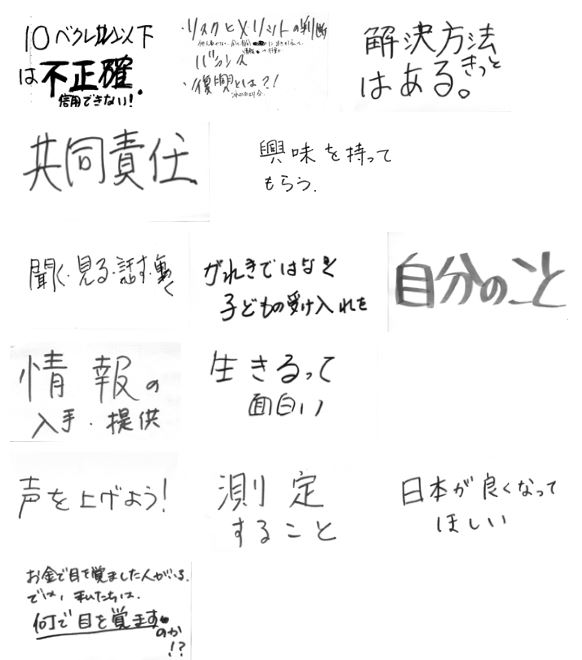

♪サイエンス・カフェ 14:30~15:30

♪サイエンス・カフェ 14:30~15:30

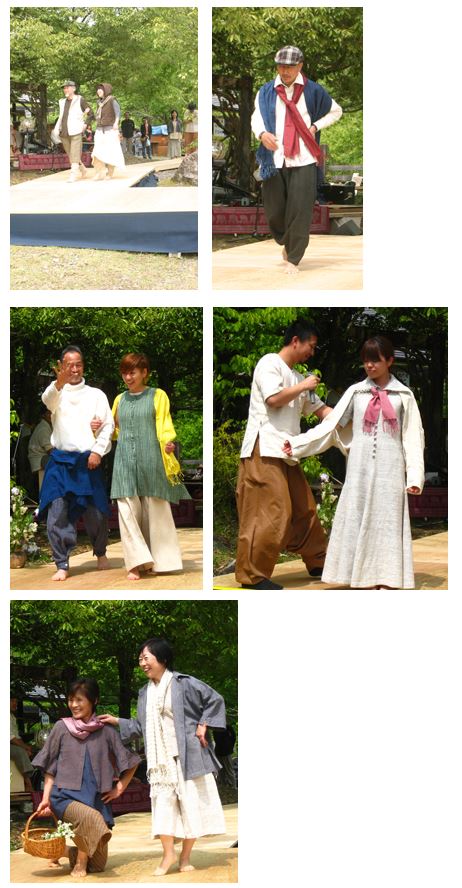

うさと服のミニ・ファッションショー 特設ステージ 13:15〜14:15

うさと服のミニ・ファッションショー 特設ステージ 13:15〜14:15 感染経路(誰から誰にうつったのか)がわかったとき、「○からうつされた」「△のせいで校外学習に行けなくなった」と、子どものあいだでいいあらそいがあった。(息子8歳・12歳)

感染経路(誰から誰にうつったのか)がわかったとき、「○からうつされた」「△のせいで校外学習に行けなくなった」と、子どものあいだでいいあらそいがあった。(息子8歳・12歳)

A:いまは亡き由上修三医師の著書「予防接種の考え方」(大月書店)の中に、「ワクチンを注射してもインフルエンザにかかる。そのおかげで子どもたちはくり返し罹患し、大人になるころには一応の免疫を身につける」とあります。

A:いまは亡き由上修三医師の著書「予防接種の考え方」(大月書店)の中に、「ワクチンを注射してもインフルエンザにかかる。そのおかげで子どもたちはくり返し罹患し、大人になるころには一応の免疫を身につける」とあります。

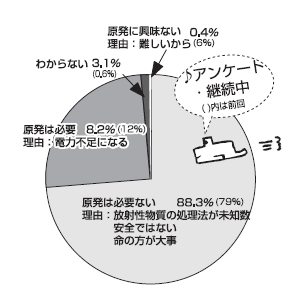

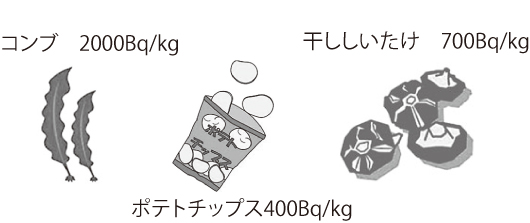

被災地のがれき、受け入れるのか否か!

被災地のがれき、受け入れるのか否か!![kaeru_147%20(4)[1]](http://niramekko.com/web/wp-content/uploads/2016/02/kaeru_147-41.jpg) いろいろ調べてみると、問題が浮き彫りになってくる。政府は岩手・宮城両県のがれき約2,045万トンのうち、20%に相当する約401tを被災地以外で処理するという方針を出した。今、岐阜県でも複数の自治体が受け入れを検討中だとか。しかし、がれきを「福島県以外でもここの地域のは安全で、こちらのは危険」という区分けは不可能だ。津波で沢山の工場が被害に遭い押し寄せられたがれきなので、アスベスト、PCB、六価クロム、ヒ素…など放射能も含め、公害となる多くの有害物質で汚染されている複合汚染であるということ。

いろいろ調べてみると、問題が浮き彫りになってくる。政府は岩手・宮城両県のがれき約2,045万トンのうち、20%に相当する約401tを被災地以外で処理するという方針を出した。今、岐阜県でも複数の自治体が受け入れを検討中だとか。しかし、がれきを「福島県以外でもここの地域のは安全で、こちらのは危険」という区分けは不可能だ。津波で沢山の工場が被害に遭い押し寄せられたがれきなので、アスベスト、PCB、六価クロム、ヒ素…など放射能も含め、公害となる多くの有害物質で汚染されている複合汚染であるということ。 日本にも「放射性物質の移動をしてはいけない」という法律が存在しているのに完全に無視されています。検査も「がれきの周辺の空間線量を測るのみ」というまったく意味のない、焼却ありきのごまかしの測定。ましてがれきすべての汚染測定をしていないのになぜ「安全」と言えるのか?

日本にも「放射性物質の移動をしてはいけない」という法律が存在しているのに完全に無視されています。検査も「がれきの周辺の空間線量を測るのみ」というまったく意味のない、焼却ありきのごまかしの測定。ましてがれきすべての汚染測定をしていないのになぜ「安全」と言えるのか? (3)放射能が焼却施設に濃縮し、外部にも飛散する。

(3)放射能が焼却施設に濃縮し、外部にも飛散する。 【ワシントン=柿内公輔】米紙ワシントン・ポストは11日までに、「昨年の悲劇は日本を停滞から目覚めさせるのに失敗した」と題した元同紙東京特派員(ポール・ブルスタイン氏)の寄稿を掲載し、自治体ががれき受け入れを拒否している問題に触れ、東日本大震災直後に世界から称賛された日本国民の連帯意識が失われかけていると警鐘を鳴らした。〜(中略)〜 同氏は、「東北の人々に国民は同情と支援を惜しまず、それは『絆』という言葉に要約された」としながら、「その精神は色あせた」と断言。被災地のがれき処理問題について、「私の住む近くの街では、放射性物質が検出されなくても、地元の農業や漁業従事者が『風評被害』に悩まされる、といって当局が受け入れを拒否した」と疑問を投げかけた。

【ワシントン=柿内公輔】米紙ワシントン・ポストは11日までに、「昨年の悲劇は日本を停滞から目覚めさせるのに失敗した」と題した元同紙東京特派員(ポール・ブルスタイン氏)の寄稿を掲載し、自治体ががれき受け入れを拒否している問題に触れ、東日本大震災直後に世界から称賛された日本国民の連帯意識が失われかけていると警鐘を鳴らした。〜(中略)〜 同氏は、「東北の人々に国民は同情と支援を惜しまず、それは『絆』という言葉に要約された」としながら、「その精神は色あせた」と断言。被災地のがれき処理問題について、「私の住む近くの街では、放射性物質が検出されなくても、地元の農業や漁業従事者が『風評被害』に悩まされる、といって当局が受け入れを拒否した」と疑問を投げかけた。

湖畔をゆっくりサイクリングするのもよし。森の中の起伏に富んだコースにチャレンジするのもよし。自然の中を風を切って走り抜ければ、気持ちも体も健康になります。大人と子どもでも、互いにペースを合わせることができるので、親子で会話をしながら楽しく走れます。

湖畔をゆっくりサイクリングするのもよし。森の中の起伏に富んだコースにチャレンジするのもよし。自然の中を風を切って走り抜ければ、気持ちも体も健康になります。大人と子どもでも、互いにペースを合わせることができるので、親子で会話をしながら楽しく走れます。

「免疫力を高める食べ方」

「免疫力を高める食べ方」 知識ではなく、体験を!土の中の無数のいのちが元気いっぱいの野菜を育てているように、自分の元気につながってくれる小さな生き物たち、食べ物の中の無数の生命に感謝の心が芽生えます。それにはまず元気ないのちを選ぶことから…

知識ではなく、体験を!土の中の無数のいのちが元気いっぱいの野菜を育てているように、自分の元気につながってくれる小さな生き物たち、食べ物の中の無数の生命に感謝の心が芽生えます。それにはまず元気ないのちを選ぶことから…

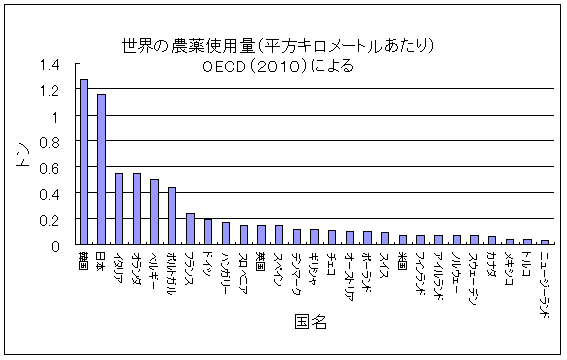

日本の農薬使用量が、やっと世界2位。

日本の農薬使用量が、やっと世界2位。

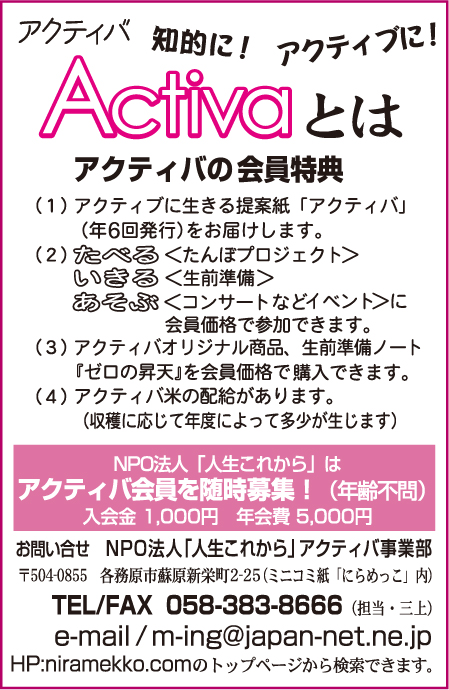

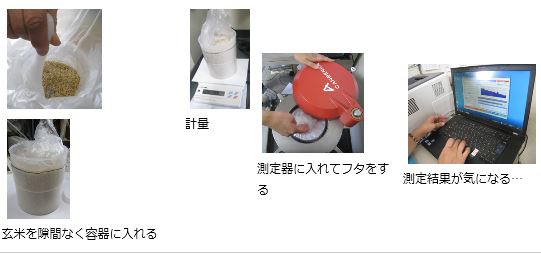

今年で3回目のアクティバのおまつり。初回は「モギソウギ」で、今どきの葬儀のあり方に提案する形で、斬新で(自画自賛?)オリジナリティーあふれる葬儀を披露しました。昨年はアクティバ米を使った「食のおまつり」一日レストランを開店。アトラクションはアンデスの音楽で和んだ雰囲気に。そして今年は、自然栽培で作物を育てることは、環境にやさしく、その結果人に優しいということを伝えようとサイエンスカフェを開催。アトラクションはミニファッションショー。衣服も自然素材が一番体やきもちに馴染む。さて来年は…アクティバでは一緒に活動する仲間を募集しています。中高年の集いはなかなか面白いですよ!

今年で3回目のアクティバのおまつり。初回は「モギソウギ」で、今どきの葬儀のあり方に提案する形で、斬新で(自画自賛?)オリジナリティーあふれる葬儀を披露しました。昨年はアクティバ米を使った「食のおまつり」一日レストランを開店。アトラクションはアンデスの音楽で和んだ雰囲気に。そして今年は、自然栽培で作物を育てることは、環境にやさしく、その結果人に優しいということを伝えようとサイエンスカフェを開催。アトラクションはミニファッションショー。衣服も自然素材が一番体やきもちに馴染む。さて来年は…アクティバでは一緒に活動する仲間を募集しています。中高年の集いはなかなか面白いですよ! 今を大切に生きるための「生前準備」

今を大切に生きるための「生前準備」

part -10

part -10 ・キャップ、ダンボール、ひも、ワイヤーなど、使えそうなものは分別収納して残しておきます。(息子6歳・3歳)

・キャップ、ダンボール、ひも、ワイヤーなど、使えそうなものは分別収納して残しておきます。(息子6歳・3歳) 自由研究への向かい方は、二つの道しかない。とにかくめんどうだから、「出せばいいや」と、できるだけ簡単に、親子間でトラブルのないように、省エネ的に無難に切り抜ける道。

自由研究への向かい方は、二つの道しかない。とにかくめんどうだから、「出せばいいや」と、できるだけ簡単に、親子間でトラブルのないように、省エネ的に無難に切り抜ける道。 林 丈二

林 丈二

半農半Xとは小さな農のある暮らしをして、残りの半分はX(エックス)~つまり好きな事(仕事、天職)をやろう、という事です。当然「X」にあたる部分は人それぞれ。農的生活をしながらNGOで活動する「半農半NGO」や、「半農半ライター」「半農半歌手」「半農半保育士」「半農半画家」でもいいし、「半農半翻訳者」でもいい、「半農半ヘルパー」でもOKです。農の部分は決して商売でなくていい。自分と自分の家族が食べられるだけの食があればそれでいい。本当に必要なものを満たす小さな暮らしをして、好きな事をして積極的に社会にかかわって行く、そんな生き方・考え方を意味しています。

半農半Xとは小さな農のある暮らしをして、残りの半分はX(エックス)~つまり好きな事(仕事、天職)をやろう、という事です。当然「X」にあたる部分は人それぞれ。農的生活をしながらNGOで活動する「半農半NGO」や、「半農半ライター」「半農半歌手」「半農半保育士」「半農半画家」でもいいし、「半農半翻訳者」でもいい、「半農半ヘルパー」でもOKです。農の部分は決して商売でなくていい。自分と自分の家族が食べられるだけの食があればそれでいい。本当に必要なものを満たす小さな暮らしをして、好きな事をして積極的に社会にかかわって行く、そんな生き方・考え方を意味しています。

Dog&Cat 専門サービスHappy Partner代表。

Dog&Cat 専門サービスHappy Partner代表。

・祝日が土曜日

・祝日が土曜日 キマグレン

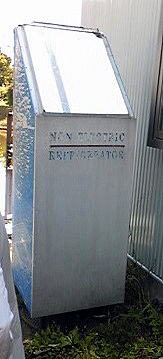

キマグレン 自助努力でできることって エコの他にも結構あるでしょ!

自助努力でできることって エコの他にも結構あるでしょ!

まずはこちら、FLOラベルといいます。FLOは国際フェアトレードラベル機構(Fairtrade Labeling Organization International)の略で、製品ごとに「この条件を満たしているものがフェアトレード」という基準を決め、審査と認証を行う組織です。基準をクリアした製品のみが、フェアトレードと認められます。基準が設けられているのはコーヒー豆、紅茶、チョコレート、バナナ・マンゴーなどの果物、はちみつ、ワイン、サッカーボールなどです。

まずはこちら、FLOラベルといいます。FLOは国際フェアトレードラベル機構(Fairtrade Labeling Organization International)の略で、製品ごとに「この条件を満たしているものがフェアトレード」という基準を決め、審査と認証を行う組織です。基準をクリアした製品のみが、フェアトレードと認められます。基準が設けられているのはコーヒー豆、紅茶、チョコレート、バナナ・マンゴーなどの果物、はちみつ、ワイン、サッカーボールなどです。 こちらは、IFAT、国際フェアトレード組織連合(International Federation for Alternative Trade)の認証マーク。フェアトレード商品を扱う各国の小売業者や生産者グループが加盟しています。IFATが定めている規約を守っている団体のみが加盟、加盟団体であることを証明するマークです。日本では、ぐらするーつ、ネパリ・バザーロ、ピープル・ツリー(フェアトレードカンパニー株式会社)の3つが加盟しています。

こちらは、IFAT、国際フェアトレード組織連合(International Federation for Alternative Trade)の認証マーク。フェアトレード商品を扱う各国の小売業者や生産者グループが加盟しています。IFATが定めている規約を守っている団体のみが加盟、加盟団体であることを証明するマークです。日本では、ぐらするーつ、ネパリ・バザーロ、ピープル・ツリー(フェアトレードカンパニー株式会社)の3つが加盟しています。

他フェアトレードのチョコレート。

他フェアトレードのチョコレート。 「おいしいコーヒーの真実」というドキュメンタリー映画がある。この映画には、コーヒー発祥の地である、アフリカ大陸最大の生産地であるエチオピアでの「コーヒー栽培の現状」が映し出されていた。

「おいしいコーヒーの真実」というドキュメンタリー映画がある。この映画には、コーヒー発祥の地である、アフリカ大陸最大の生産地であるエチオピアでの「コーヒー栽培の現状」が映し出されていた。