20世紀最高の物理学者と称されるアルバート・アインシュタインは、「想像力は、知識より大切だ」と言い、喜劇王として知られるチャールズ・チャップリンは「人生でなによりも大切なのは、創造力だ」と言っています。

20世紀最高の物理学者と称されるアルバート・アインシュタインは、「想像力は、知識より大切だ」と言い、喜劇王として知られるチャールズ・チャップリンは「人生でなによりも大切なのは、創造力だ」と言っています。

「想像力」と「創造力」。どちらの力も伸ばしたい力ですね。では、これからの社会で重要になってくるのは、どちらの「 “ソウゾウ” 力」なのでしょうか?

今回は、「想像力」と「創造力」について考えます。

「想像力」と「創造力」は同じ読み方で、どちらも同じような場面で使われることがありますが、その意味は異なります。想像力は「実際に見たり聞いたりしていないものについて考える力」のこと、創造力は「独自の方法で、新しい何かを創り出す力」のことです。英語で「想像力=imagination(イマジネーション)」「創造力=creativity(クリエイティビティ)」と表現した方が分かりやすいかもしれません。

自由な発想に基づく想像力があるからこそ創造力が発揮され、また自分でいろいろなものを創造していく中で想像力が育てられていくことから、両者は深く関わり合っていると言えます。そしてこれらには、2つの大きな共通点があります。

まず1つ目は、どちらの能力も、子どもが将来社会で生きていく上でとても大切な力だということです。想像力は、会話の中で相手が意図することを読み取ったり、資料を読み込む時に理解を深めたりするのに役立ちます。また、創造力があれば、与えられた指示通りに動くだけでなく、自分で問題意識を持って試行錯誤しながら価値を生み出すことができます。

人間が担ってきた仕事がどんどんシステム化されたりしている現代においては、どちらもますます求められる能力となっています。

人間が担ってきた仕事がどんどんシステム化されたりしている現代においては、どちらもますます求められる能力となっています。

そしてもう1つは、どちらも子どものうちにどんどん伸ばしておきたい力だということです。想像力も創造力

も、大人になってからも生涯役に立つ力ですが、一番伸びやすい時期は幼児期から学童期の間です。

子どもは幼い頃から、「遊び」を通してさまざまな力を身につけていきますが、想像力や創造力もまさにこれに当てはまります。ごっこ遊びを例に挙げて考えてみましょう。

ごっこ遊びの中では、想像力を働かせてさまざまな動物になりきったり、住んだことのないような場所に家や学校を作ったりしながら、実際には経験できない世界を楽しむことができます。でも、ただ自由にイメージしながら遊んでいるというだけではありません。

幼稚園児くらいになると、自分たちで好きなように場面設定をし、バリエーション豊かな展開を繰り広げるようになります。小学生にもなれば、さまざまなアイデアを持ち寄り合ったり、その中で最適なものを話し合って取捨選択したりしながら、より高度な設定でごっこ遊びをするようになります。こういったステップアップは、実は「創造力」が伸びたことによるものです。

想像力や創造力を育むには、工作がおすすめ。

工作では、子どもが「何を使おうかな」「どんなものを作ろうかな」と試行錯誤する過程で、想像力や創造力、工夫する力、最後までやりぬく力などを育むことができます。

まずは、「想像力」と「創造力」の違いを詳しく見てみます。

想像力とは「心に思い描く力」

創造力とは「新しいものをつくり出す力」

世界的ベストセラー『ハリーポッター』シリーズの著者、J・K・ローリング氏は、「想像力とは、存在しないものを描き、生み出す、人間特有の能力」と述べています。つまり、経験していないことや、現実にはないものを、自分の頭のなかに思い描く力ということ。

「どんな子どもも生き生きとした想像力をもって生まれてくる。しかし使わなければ、筋肉が衰えるのと同じように、鮮やかな想像力も次第に色あせてしまう」と言っていたのは、ディズニーランドの生みの親、ウォルト・ディズニーです。

子どもの「想像力」を伸ばす方法

1:本を読む

本には映像がないからこそ、「物語の世界をより理解するために、頭のなかで挿絵をつくって想像しようとする」のだそう。また、読書で得られる疑似体験も想像力を高めます。現実では出会えないさまざまな世界や人物を知ることで、子どもたちの想像の世界が広がるのです。

2:「イメージ会話」をする

2:「イメージ会話」をする

たとえば、「あの雲、なにに見える?」などと問いかける、「イメージ会話」を提案。想像力の芽生えは、イメージすることから始まるそう。景色を見ながら、「あの大きな石はなにに見える?」「空から〇〇が降ってきたらどうする?」など、イメージを促す声かけを心がけてみましょう。

「イノベーションを起こし続けた、アップル共同創業者のスティーブ・ジョブズ氏。彼の考える「創造力」とは、一見すると関係のないように見えるさまざまな分野の疑問や課題、アイデアやひらめきを上手につなぎ合わせる力」でした。枠にとらわれない創造力を育むために、次の3つの方法を参考にしてみてください。

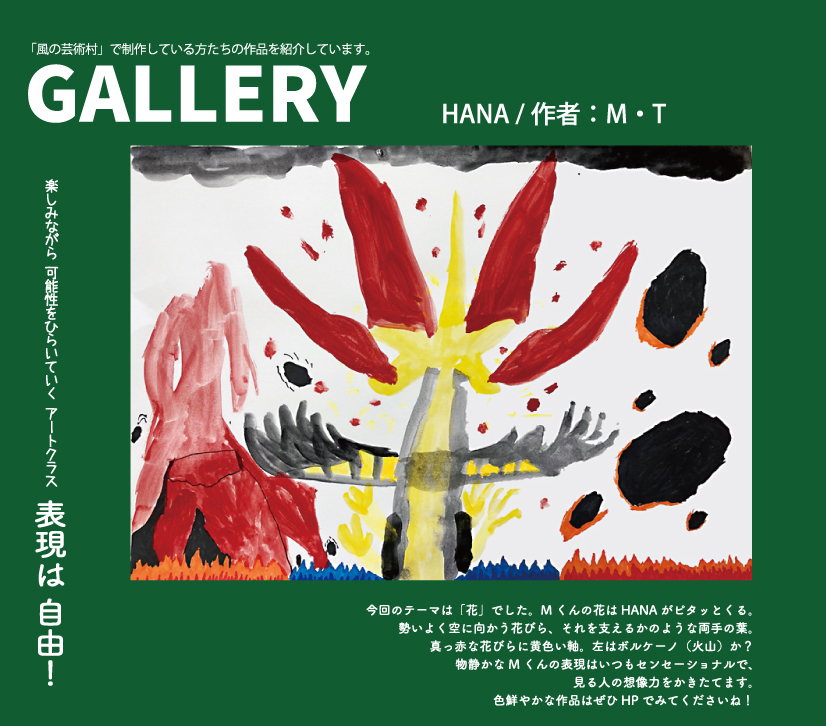

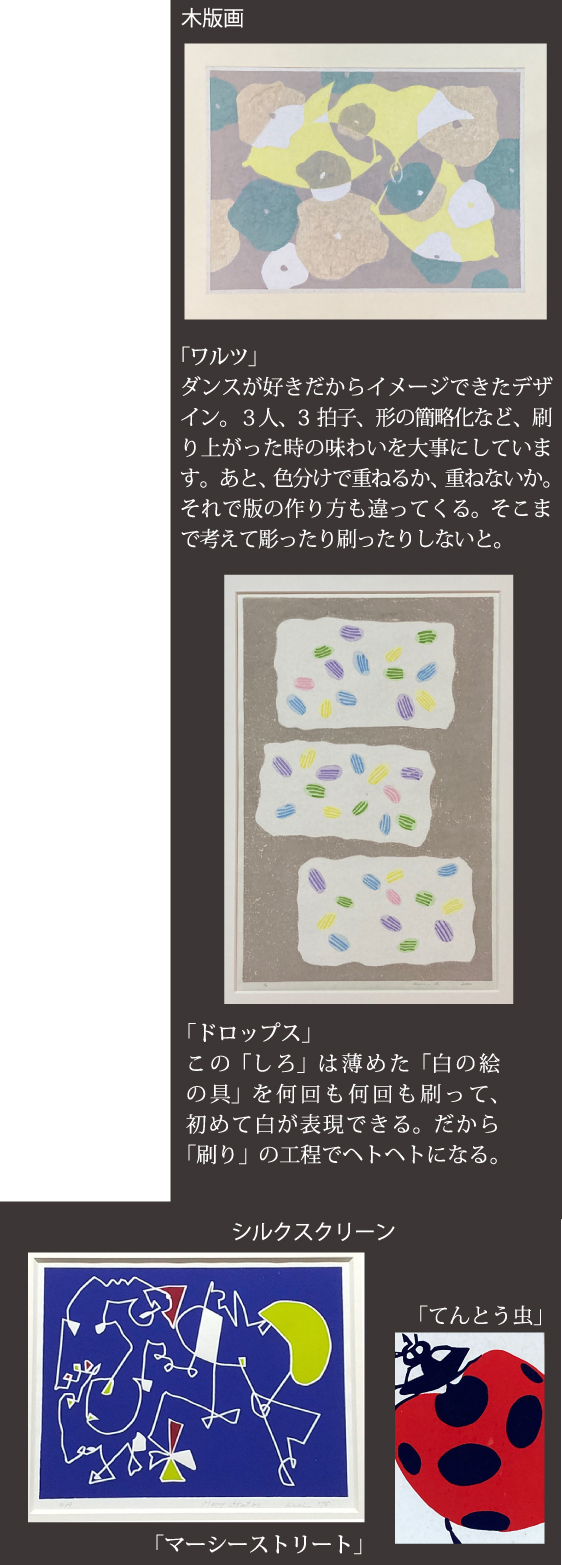

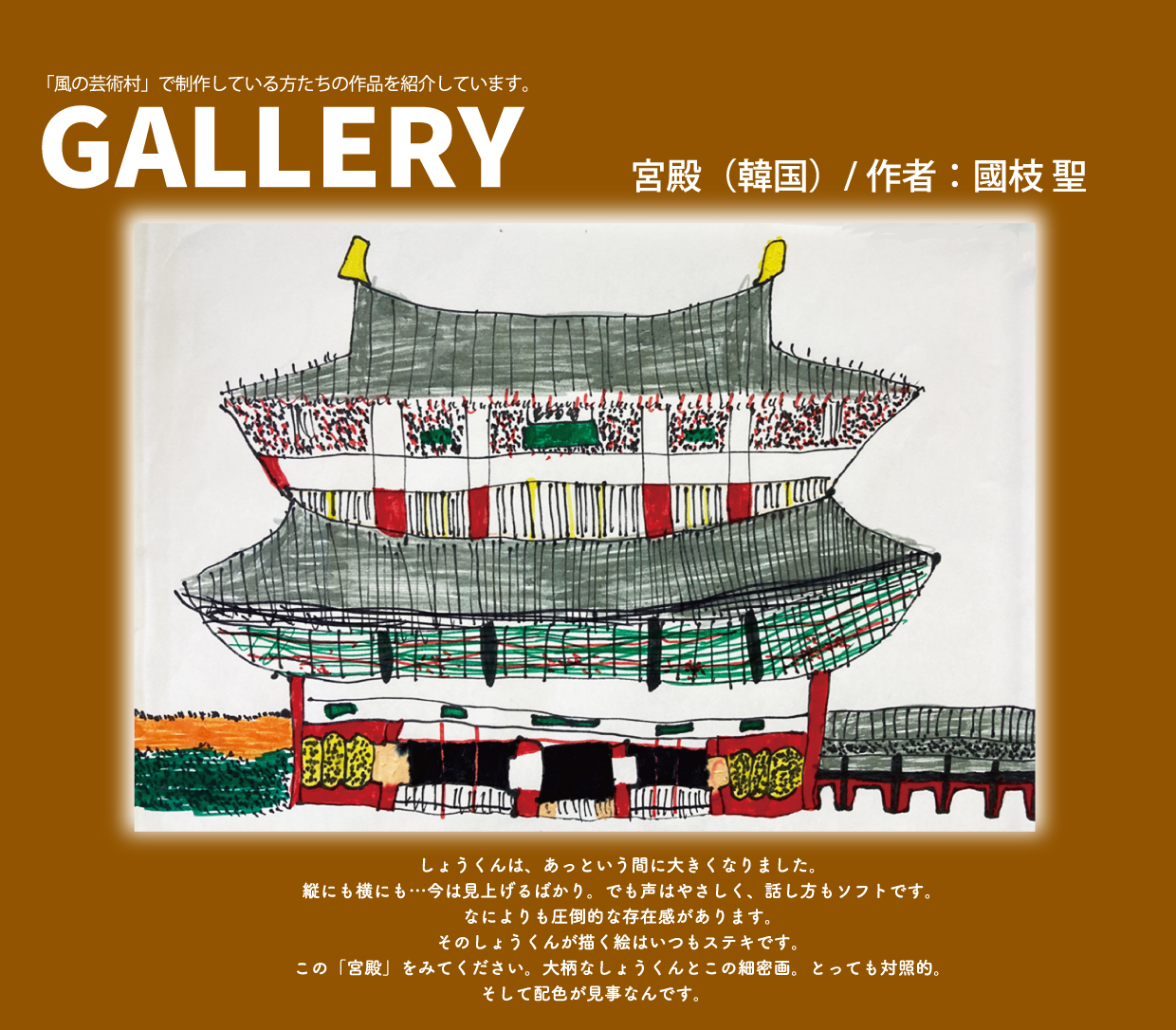

1:芸術に触れる

「五感を磨いて創造性を育むべき」と強調。美術館を訪れ、好きな作品について語り合う、楽器やダンスを習うなど、子どもが芸術に触れる機会をたくさんつくって。

2:「落書き」する

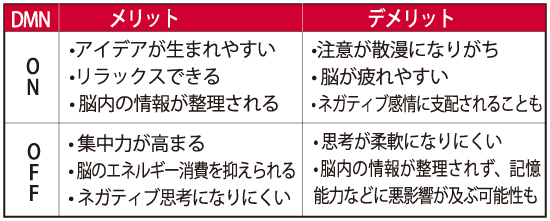

記憶力や創造力を高めるとして「落書き」をすすめ。、落書きは「脳のリラックス状態」と「脳の集中状態」が同時に起こる動作なのだそう。

3:瞑想(マインドフルネス)

子ども向け呼吸を感じる瞑想

想像力と創造力を伸ばしたいなら、忙しすぎるスケジュールは大敵。子どもが「ぼーっとできる時間」を、1日のどこかで確保してあげてね。忙しすぎるスケジュールは大敵ですよ。

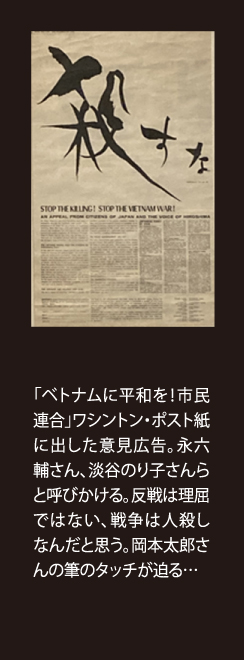

最終日にやっと行けた岡本太郎展(2023年3月14日)

特に印象に残った言葉と作品

「一言で言う・人生、即、芸術」

「にらめっこ」 Staring at Each Other

1978年 油彩、カンヴァス、oil on canvas

1975年に出版されたエッセイ集「にらめっこ」には、若き日の岡本がパリの動物園でヒョウと対峙してにらみ合った経験が記されている。そして1979年に開始した人生相談の連載は「にらめっこ問答」と題されるなど、岡本にとって「にらめっこ」とは生命の交歓の瞬間という、とても重要なやりとりであった。メディアに登場する際の岡本自身が大きく目を見開いていたのも、そうしたコミュニケーションのための仕草だったのかもしれない。

1975年に出版されたエッセイ集「にらめっこ」には、若き日の岡本がパリの動物園でヒョウと対峙してにらみ合った経験が記されている。そして1979年に開始した人生相談の連載は「にらめっこ問答」と題されるなど、岡本にとって「にらめっこ」とは生命の交歓の瞬間という、とても重要なやりとりであった。メディアに登場する際の岡本自身が大きく目を見開いていたのも、そうしたコミュニケーションのための仕草だったのかもしれない。

「にらめっこ」とは生命の交歓の瞬間

人間と人間以外のモノたちとの「食べる/食べられる」の関係性を、芸術家・岡本太郎は「いのちの交歓」と呼びました。 「動物と闘い、その肉を食み、人間自体が動物で、食うか食われるか、互いにイノチとイノチの間をきりぬけ、常に生命の緊張を持続させながら生きて行く。 このいのちの交歓の中に、動物と人間という区別、仕切りはなかった」と。

本紙「にらめっこ」の名前の由来は、「どんなに忙しくても、一日一回は、目と目を合わせて”にらめっこ=対話”しよう!という思いから。今回、岡本太郎展に行って、絵のタイトル「にらめっこ」に釘付けになった私。改めて芸術から放たれるメッセージに体が震えました。岡本太郎さんのような強烈なメッセージには及ばないけれど、本紙「にらめっこ」も直感を駆使し、ことの本質に迫りたいという思いで編集を続けています。

本紙「にらめっこ」の名前の由来は、「どんなに忙しくても、一日一回は、目と目を合わせて”にらめっこ=対話”しよう!という思いから。今回、岡本太郎展に行って、絵のタイトル「にらめっこ」に釘付けになった私。改めて芸術から放たれるメッセージに体が震えました。岡本太郎さんのような強烈なメッセージには及ばないけれど、本紙「にらめっこ」も直感を駆使し、ことの本質に迫りたいという思いで編集を続けています。

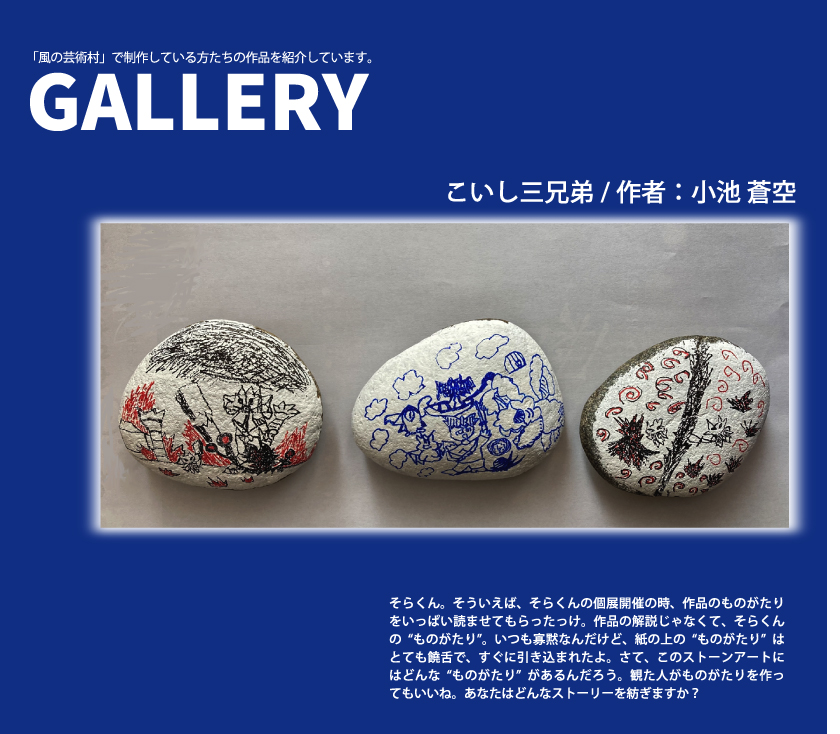

そこでお知らせ1つ。想像することは創造の始まりだ!との思いから、第15回「こども芸術村」が開催されます。にらめっこでは折に触れ「遊び」の中から学ぶことの大切さを書いてきました。

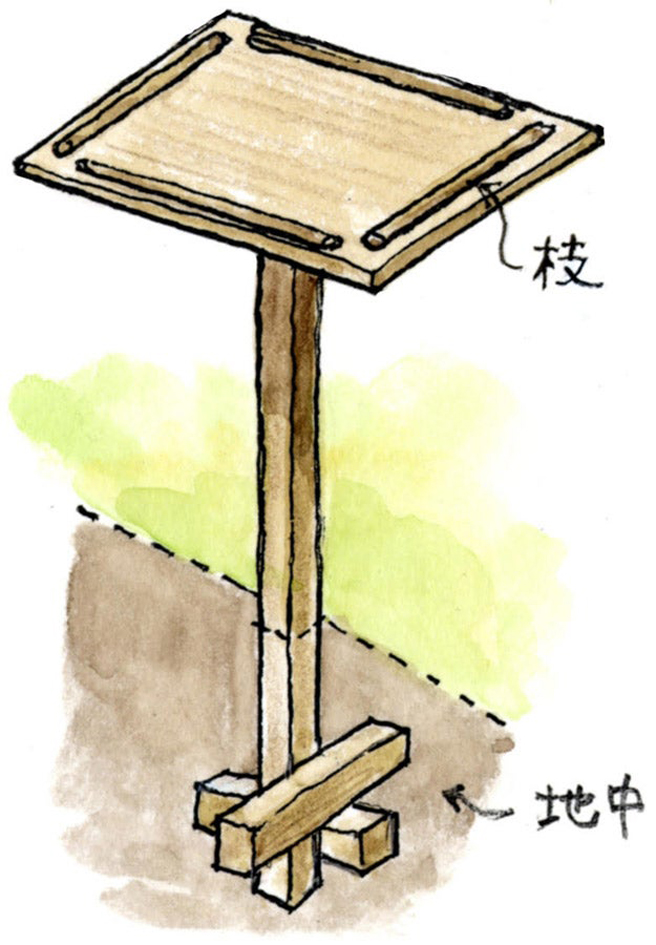

想像力や創造力を育むには、工作がおすすめ。

と本紙の記事中にもあるように、今回の「こども芸術村アートキャンプ 」( 詳しくはお知らせ参照)はまさに工作!!ちゃんと座れる椅子づくり!なんですね。しかも流木を使って、脚は必ずしも4本じゃなくていいし、バランス、座り心地、デザイン…まさに想像して、創造する!ワクワクする内容。食事は"マオロビ"こと松浦真央さんが担当してくださるという、うれしい企画。興味のある人はぜひぜひ参加してみては?詳しくは、にらめっこ(事務局)へ。

様々な幼稚園、保育園で「いのちの授業」を行っていますが、2年に1度揖斐川町にある森のようちえん「こだぬき」で授業を行っています。今年は保育の活動場所が変更したと聞き、初めての場所に車を走らせます。ナビを頼りに運転していますが、どんどん山道に入っていくので、一体どこへ連れていかれるのかと少々不安。そしてついた場所はとっても素敵な森の中。森の一角にあるコテージで授業をさせていただきました。

様々な幼稚園、保育園で「いのちの授業」を行っていますが、2年に1度揖斐川町にある森のようちえん「こだぬき」で授業を行っています。今年は保育の活動場所が変更したと聞き、初めての場所に車を走らせます。ナビを頼りに運転していますが、どんどん山道に入っていくので、一体どこへ連れていかれるのかと少々不安。そしてついた場所はとっても素敵な森の中。森の一角にあるコテージで授業をさせていただきました。