平和のつどい 対談 望月 衣塑子さん 白井 聡さん

なぜ戦争への準備なのか〜平和への道を探る

2023年11月3日 平和のつどい 岐阜市民会館大ホール

望月 衣塑子さん(ジャーナリスト)

望月 衣塑子さん(ジャーナリスト)

東京・中日新聞に入社後、日本歯科医師連盟のヤミ献金問題、防衛省の武器輸出、軍学共同をテーマに取材。17年4月以降は、森友学園・加計学園問題で、官房長官会見で質問を続けた。著書に『武器輸出と日本企業』、『新聞記者』、『報道現場』、『日本解体論』(白井聡との共著)近著に『日本は本当に戦争に備えるのですか?』(共著)など多数。

白井 聡さん(政治学者)

白井 聡さん(政治学者)

思想史家、政治学者。現在、京都精華大学国際文化学部准教授。『永続敗戦論ー戦後日本の核心ー』(石橋湛山賞、角川財団学芸賞受賞)、『国体論ー菊と星条旗ー』、「武器としての「資本論」』『日本解体論』(望月 衣塑子との共著)、近著に『日本の正体』他、多数。

望月/グローバルサウス(主に新興国・発展途上国・第三世界と同様の意味)と先進国の戦い、その流れの中で日本はどう立ち会うべきなのか。今回先進7カ国の中で日本は唯一イスラエル支持をしなかった。

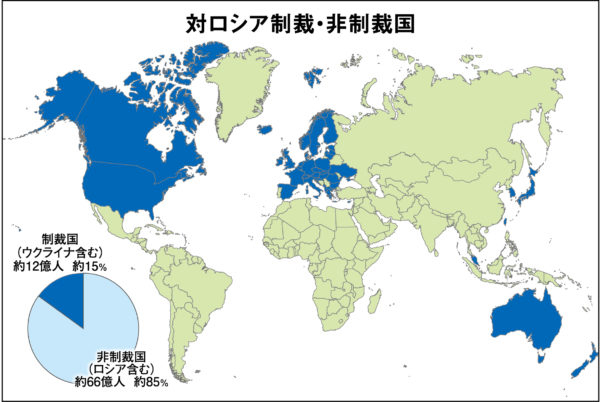

白井/今アメリカの内部を見ていると、相当よくないと思います。ロシアは経済制裁で干上がって戦争できなくなる、でも全然ロシアは干上がらない。先進国が途上国を従わせられなくなってきたときに、日本の立ち位置はどうなるか。

日本はぺリーによって鎖国を破られ、急速に近代化を進め、当時の言葉で一等国、今で言う先進国になった。当時の一等国というのは帝国主義国家で、日清戦争、日露戦争をしていろんな植民地を得た。その帝国主義陣営に加わったのも本当最後の方だったので、相対的に見て恨まれ度が低い。これをどうやってこれから外交に活かしていくのか、という事が大事だろうと思います。

望月/中国の、若い世代はまた違いますけど、上の世代は日本に対して尊敬もあれば憎しみも強い。今心配なのは、アメリカ軍の幹部が「2027年に台湾有事は起こりうる」と言っている。それに備え軍拡を急速な勢いで岸田さんが進めている。

CSISという国際戦略研究所が24通りの台湾有事のシナリオをだした。アメリカはもし台湾有事で中国と事を構えた場合、勝てると。ただし、一つのシナリオにおいては勝てない可能性がある。それは何かと言うと有事の際に日本の在日米軍基地を使う事を日本が認めなかった時だという。だから協力しろよな、と言っているように私にはみえた。

それから対中感情に関して、例えばテレビの番組を見ていても、たびたび出てくるのが、中国でこんなひどいことが行われているとか、対中感情を悪くさせるようなメディア報道がすごく増えている。今の日本のメディアの状況、そして対中国に対して有事が、もう目の前に来ているんだ、来るかもしれないんだということをアメリカのシンクタンクとコラボするような形で日本の世論ができてしまっている。ここをどう見ているか。ちょっと教えていただきたいんです。

白井/雰囲気作りに見えるというのは全くその通りでして、覚悟はないし、展望もないと思うんですね。忖度して、権力に気に入られるためにやっている、というほどの意思すらないのでないか。なんとなく危ないというふうに思っている。その結果がどういうことをもたらすかとか、多分何も考えてないのだろうと。それが今の日本のテレビなんかの標準的な水準だろうと私は言ってるんですよ。

望月/私が衝撃を受けたのが、昨年の9月から11月、岸田さんが防衛力強化を話し合う有識者会議というのを開きました。その中の主要なメンバーのうち3人、メディア関係の権力者と言われる方が参加をして、かなり活発な意見を出していました。非常にびっくりしたのが、「これまで憲法9条という制約があって武器輸出という産業も非常に制約を受けてきた。これからこの制約をどんどん解き放ち、民間企業にもっと率先して防衛産業に投資すべきだ」「メディアももっと安保、防衛ということについて大々的に発信していく必要がある。防衛省の施設に対しては建設国債というものをあてていくこと」「これからは敵基攻撃能力の保有は当然のことである。まずは外国製ミサイルを買うということを検討してはいかがか」と。ビックリすることに約1ヶ月後、11月30日の朝刊一面では、「政府トマホークミサイル購入へ 500発」と。国会議員の自民党の防衛族でさえ知らないネタを有識者会議の会合の場で発言し、その約1ヶ月後に堂々と自社の朝刊一面でドカーンと書かせ、年明けに国会で認めさせていく。もう戦争が来る、有事に備えろ!ということで、一定の、ゼネコンや一部防衛産業にお金を湯水のごとく注ぎこませる。そしてそれを煽るような報道を一部メディアトップの人たちがどんどん旗を振ることで、結果としてもう“戦争をする国”にさせるんだ、ということを今一部の大手メディアが大きく舵をきっていると思います。

なので、戦争させようとしている人たちにとにかく戦争をさせないこと。これが私も含めて、戦争に子どもたちや孫を絶対巻き込んではいけない、という人たちの気持ちも含めて、一部思いのあるメディアやそこに関わる有識者、それから今日ここの会場に来ているみなさんですね。おそらく不安な気持ちをたくさん抱えている方がいると思います。みなさんのような思いをきっちりと束ねて、政治を変えていく。戦争が来るんだ!という恐怖の先に何が生まれるのか、それはウクライナや今のガザの状況をみれば明らかだと思います。世の中を変えていくために一番私たちマスメディアの責任が問われているんじゃないかと思います。

白井/本当に不安になる話がいっぱいありますね。いま日本が置かれている対外関係において、やってはいけないこと、それはアメリカにそそのかされて中国と戦争をやるということに他なりません。中国がどういう出方をしてくるのか、というところはすごく難しいわけです。彼らは何を考えているのか、本当の意図を探るパイプすらも今は失われてきている。かつては自民党の中にも中国派みたいな人たちがいていろんなパイプというのはあったわけですが、今やそういったパイプを使っただけで、国内に嫌中が広がった結果、媚中派だ、親中派だ、そういった噂が飛び交ってみんなそれを躊躇する状態になっています。だから、相手の腹を探るということがどんどんできなくなってきている。だから非常に危険な状況に一歩ずつ進んでいるなと思わざるをえないですね。

望月/じゃあ、どうすればいいかって話ですよね。例えば小渕優子さんは、日中議連の事務局長をやっているそうです。嫌中が進んでいる空気を変えていきたいと、超党派議連の中でまとまって、かつては団体で中国を訪中するということをよくやっていました。そういうことを今やりたいと思っても、党内の嫌中感情がすごくて、とても訪中できる状態じゃない、ということを言っていました。

何が大切なのか。やっぱりここは私たち市民レベルで身近にいる人たちでいいと思うんですが、中国の方とか、他の国の方と話をし、理解をし、彼、彼女の出身である国々とどう私たちは理解をしあい、同じ人と人として繋がっていくべきか、ということを私たち市民レベル、それからメディアレベルでやり続けるしかないのかなと思っています。

以前に中国大使館の方とお話しした時に、「外交において戦争というのは最大の失敗だ」と。なぜ同じようなことを私たちは理解できあえないのでしょうか、ということを言っていました。私は今この国の世論が、一部メディアが煽ることによって嫌中が吹き荒れている状況をとにかく変えていかなきゃいけないと思っています。

今日私たち2人の話を聞いていると、アメリカってとんでもない国だと感じる人もいると思います。とんでもない一方で、アメリカがすごいのは逆バネの力っていうのが常に働いていること。つまりいろんなものをちらつけさせながら、戦争を起こさないための外交努力、対話のルートというものを作っている、こういうアメリカのしたたかさというのも、日本は身につけなければいけない。今日いるみなさんにも嫌中が吹き荒れてて、なんとなく怖いなと感じている方もいるかもしれないですが、そこから変えていく、ということを話していきたい。嫌中感情が吹き荒れる先には何もいいことは起きないんだ、ということを伝え続けたいな、と思っています。

白井/敗戦以降、日本人はアメリカと一心同体という妄想を持つことで、先進国なんだ、白人世界の仲間なんだというふうにやってきた。中国人や韓国人とは俺たちは違うんだ!と言ってイキっている。それは非常に見苦しい存在でしかなくなってきているわけです。私は本当に危険なのはこのことだと思うんです。

これほどまでに、言って見れば「自律した国で自律した人間であろうとすること」、そのことからひたすら逃れ続けるという、そういう生き方をしている人々。これはやはり情けない、恥ずべきことだと思います。我々はやはり尊敬に値する仕方で、この世界の中でいなければならない。そのことこそが私たちの命を最終的には守っていくということになるんだ、というのが私の考えです。

講演会を終え、懇親会でのお話で伝えたいこと

講演会を終え、懇親会でのお話で伝えたいこと

白井さん:日本の教育全体の問題でしょうが、日本は政治的に世界からどう見られているか。敗戦国であるというリアリティを戦後のある時期調子がよくいったために忘れられていくという、それが社会先人のすべての大きなゆがみをもたらしている。尊敬される国は筋が通っていることだ。筋を通せなくなることは国際政治ではいくらでもあることだが、最悪だと思うのは、自分というものがないこと。国民も自分の人生をまともに生きようとしていません。

2019年に実施した若者たちの意識調査で、日本、ヨーロッパ、アメリカ、中国、韓国などで、・社会意識で・自分は社会の一員である・社会において変えたいことがある・その課題について身の回りの人とはなしている、とか社会的なことにどれだけ関わりたいと思っているかというアンケートで、すべての項目で日本はビリです。

全国各地にある9条の会がされてきた活動は、非常に重要だった。継続は力なりということで20年近く続けてこられたことに心より敬意を表したいと思う。どうやって世代を越えて伝えていくかということが課題となっていると思う。

望月さん:広島サミットに行ったとき、ウクライナのゼレンスキー大統領が最終日の前日に来日。広島放送局の若手男性記者が、「武器の話が出たけど今回、平和の都市広島で、平和資料館をご覧になられたときに、貴方は何を感じたのか」と、「武器ではなく平和な対話による解決ということをどう思われるか」と踏み込んだ問いをした。ゼレンスキー大統領は、対話による解決には言及しなかったが、彼ははっきり「いま日本に武器による支援は全く求めていません」と答えたことから始まって、「いつか自分たちの街も平和の都市広島のように生まれ変われると思っている。僕は軍事支援を日本に求めません」と明確に言った。日本の国民が聞いているだろう「広島サミット」の場で武器の支援を!とは言わなかった。

ゼレンスキー大統領は「日本は9条を守り続けている国民がいる国だ」と思っている。海外の首脳陣が見たときに「9条を持って、それを掲げている日本という国は、平和を守り続けたいという国である。だから武器輸出とかいう支援を求める国ではない」ということを知られていることは、すごく大きいことだと感じた。

9条を骨抜きにしようとする動きは進んでいる。だけど、9条の理念があるおかげで76年以上直接的に戦争しないですんだ国であって、その中に私もいたんだと思うと、守りつづけなければいけないと感じました。

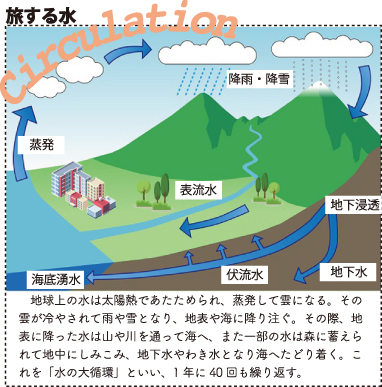

2月10日(土)☆成長する体の仕組み・食育☆

2月10日(土)☆成長する体の仕組み・食育☆