去年の8月8日、日向灘で地震が起こり、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)がでました。

去年の8月8日、日向灘で地震が起こり、南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)がでました。

<岐阜県各務原でどういう災害が起こるか>

東日本大震災が起こる前は、ここが東海地震、いつ起こってもおかしくないって言われた範囲です。岐阜県はこの東南海地震、東海地震、この辺が動くと非常に影響があるということになります。

東日本大震災が起こる前は、ここが東海地震、いつ起こってもおかしくないって言われた範囲です。岐阜県はこの東南海地震、東海地震、この辺が動くと非常に影響があるということになります。

<どんな時に臨時情報がだされるか>

異常な現象が観測される時。異常な現象とは2つ。1つが、マグニチュード7以上の地震が南海トラフ巨大地震の震源域で起きる。もう一つは、大きな地震が起こる前に断層の境界がゆっくりすべる。「ゆっくりすべり」が起こると次に大きな地震が起こる可能性がある。マグニチュード6.8以上とゆっくりすべり、この現象が起こると気象庁が南海トラフ地震臨時情報の調査中というのを発表し、この地震がどんな地震だったかを検討します。マグニチュード8以上の地震であれば南海トラフ地震臨時情報の「巨大地震警戒」。7以上でゆっくりすべりであれば「注意」。これが去年の8月に出されたもの。どれでもなければ、南海トラフ地震臨時情報の「調査終了」が出されます。

全域が一度に破壊した場合、あるいは半割れした地域は臨時情報が出されることなく、突然地震が襲ってくるってことになります。岐阜県は南海トラフ地震臨時情報が出る前にいきなり地震がやってくる可能性が高いということになります。

<臨時情報が発表されたらどう対応する?>

警戒とか注意が出されたら、すぐに行動を起こさなければいけない。その場所は、津波の危険性がある静岡、三重、和歌山、徳島、高知県。避難指示は県、市町村が決めます。岐阜県は津波の影響はないのでこれには当てはまりません。

地震発生後に避難に時間がかかる人、例えば、怪我をしている人、寝たきりの人などは避難生活をすることになります。これは事前避難。巨大地震注意が出された時は、岐阜県のみなさんもすぐに避難できるための準備をしますが、時間が経つと、地震の発生に注意しながら通常の生活をします。さらに時間が経っても、大規模の地震の発生の可能性がなくなったわけではないので、今度は地震の発生に注意をしながら普通の生活をします。私たちは今この状態です。

臨時情報は、解除されません。ですから、去年出された南海トラフ地震注意は、今も続いています。忘れずに地震の発生に注意しながら通常の生活を行うということ。1707年に宝永地震が起こってますが、その時には断層脈が一度にバーッと壊れた。当時は臨時情報はありませんでしたが、今起こったら臨時情報が出ずに、すごく大きな地震が突然やってくるということになります。

<日頃から地震に備える>

すぐに避難できる体制を整えておく。地域のハザードマップでどんな危険があるか。地震だと、各務原は強くて長い揺れが考えられます。そうした場合には液状化が起こるか、土砂災害が起こったり斜面崩壊が起こります。特に各務原は木曽川の流域で地盤が基本的にはそんなに強くないと思うので、液状化がおこりやすい。風水害にも当てはまるところはたくさんあります。

日頃から、安全な場所、避難経路等を確認しておき、家族との連絡手段を決め、非常持出を準備しておく。食料、水、常備薬、懐中電灯、携帯ラジオ、身分証明など。そして火事を起こさない。ガスより通電火災に注意が必要です。地震で停電になった後電気が復旧すると、冬だと電気ストーブ、ヒーターの上に燃えやすいものが落ち、火事に。傷ついたコードに電流が流れると、ショートして火事になる。避難するときはブレーカーを落とす、あるいは感震ブレーカーを設置しておく。

日頃から、安全な場所、避難経路等を確認しておき、家族との連絡手段を決め、非常持出を準備しておく。食料、水、常備薬、懐中電灯、携帯ラジオ、身分証明など。そして火事を起こさない。ガスより通電火災に注意が必要です。地震で停電になった後電気が復旧すると、冬だと電気ストーブ、ヒーターの上に燃えやすいものが落ち、火事に。傷ついたコードに電流が流れると、ショートして火事になる。避難するときはブレーカーを落とす、あるいは感震ブレーカーを設置しておく。

室外では、窓ガラス、割れてもいいようにカーテンがあるといい。タンスや本棚の転倒防止、ベッドの頭上にものを置かない。寝室をとにかく安全にするということが大事です。

避難生活をする可能性もゼロではない。そういった人は水や食料の備蓄を大目に確保して、簡易トイレを用意する。携帯電話、予備バッテリー等を準備することも重要です。こういうことを常日頃からやるということが重要です。

<活動期と静穏期>

日本列島があって、西側が陸路プレート、ユーラシアプレート。そして東側が太平洋プレート。そこが年間8cmから10cmのスピードで日本列島の下に潜り込んでいる。ずーっとストレスをかけ続けているので、時々バーンと跳ね上げたのが2013年の東日本大震災。

2013年は1923年の関東大震災からちょうど100年。岐阜県も含めて、西日本は地震がたくさん起こる活動期と、あまり起らない静穏期が交互に繰り返し起こっています。西日本の下にフィリピン海プレートが潜り込みストレスをかけています。ストレスが溜まると、弱いところがブチっと壊れていく。それが活断層で、いろんなところで地震が起きる。熊本地震とか、阪神淡路大震災、能登半島の地震とか、それから日向灘の地震が、まさにそれなんですね。

静穏期は、1994年で終わった。ということは1995年の阪神淡路大震災以後、西日本は活動期に入ったということになります。

<計画降雨って?>

計画降雨とは、100年とか200年に1回の大雨のこと。これは多分人生のうち一回くらい経験する可能性が高いのでは。木曽川とか長良川もそのような大雨に遭遇し氾濫する可能性はある。最近は観測史上最大のというのがよくありますね。熊本地震は相当強い揺れが起こり、土砂災害も起こり、地盤にたくさんひび割れが入った。北海道で起こった北海道胆振東部地震。この時は地震が起こる前の日に大雨が降ってます。雨で地盤が緩んだ時に地震がきた。であのように大変な土砂災害が起こって、多くの人が亡くなった。

<南海トラフが起きる確率>

30年以内に起きる確率は80%と言われています。これは相当高い確率です。30年以内ですから、今日か、明日かもわかりません。7月5日に何かが起こるという話、結果的には何も起こりませんでしたが、南海トラフ地震は、本当にいつ起こってもおかしくない状況なんです。

地震と天気予報の確率は全く違います。例えば、明日の降雨確率80%。結局降らなかったらリセットできます。ところが地震はそうじゃありません。時間が経つほどフィリピン海プレートがストレスを加え続けるので、どんどんストレスが溜まって弾けるときは大きくなる。先になればなるほど大きな地震になる。早く来ても大変だし、遅く来ても大変。覚悟を決めて備えなければいけない。私たちは備えていなければいけないんです。

<素早く避難することが重要>

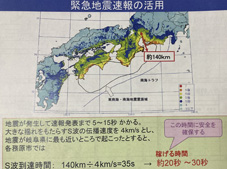

緊急地震速報を発表するまで5秒から15秒かかります。その一方で強い揺れというのはS派です。地震にはP派、S派があります。そのS波が伝わるのがおおよそ1秒間に4キロ。地震が起って強い波がやってくるまで大体35秒。気象庁が発表するまで5から15秒かかるので、35から5ないし15を引くと20〜30秒。緊急地震速報が出て強い揺れがくるまでに20〜30秒ということになります。人間は移動できます。だから緊急地震速報が出たらすぐに安全なところに避難する。移動してください。この時間で安全を確保する。それによって誰も怪我をしないで済みます。 岐阜県は崖崩れが起こる可能性があるので、可能性のある家に住んでいる人は、基本的には崖から遠く、家から遠くにいけばいいが、できないときには2階に行く。崖崩れというのは大体一階がやられます。ですから、1階でも崖から離れた部屋へ移動する。

<関連死を防ぐには>

関連死を防ぐには、① 備蓄品の確保(ライフラインの復旧には数週間) ② 水分補給を徹底する ③ 簡易トイレの準備(トイレが汚いと関連死が増える)そういうデータもあるのでトイレをきれいにする ④ エコにミー症候群にならないように運動する ⑤ フレイル(体力の衰退、老化など)に気をつける。体操をする。しかし、日頃から健康であるということが大切。ということで、みなさん健康には気をつけましょう。

<対策は急務>

本当に防災庁は、防災省に昇格するぐらいの勢いで対策を考えないと、大変なことが起こります。間違いなく南海トラフ巨大地震は起こるからです。その前にマグニチュード7クラスの地震が起こり、甚大な風水害も起こり、感染症も起こります。なので、今一度以下のことをやってください。

安否確認、生活必需品の備蓄、耐震性、耐火性の向上、地域の防災勉強会や避難訓練への参加、みなさんも誰も怪我をせず、大変な被害を受けるだろう愛知県の支援に行っていただければと、そんなふうに思っています。

Q&A

Q:南海トラフ全体に震度図と津波の高さ、時間が発表された。その中に被害想定も出されて、不足する食糧が2,000万食と出てた。これひょっとすると各家庭での備蓄を期待しての話ですか?

A:そうです。3日間は自分でなんとかするっていうのが前提になっていますね。

Q:スーパーやコンビニとかが復旧し、一般の人が買い物に行ける時期の想定というとどのくらいですか?

A:東日本では一週間くらいかかってます。例えばコンビニが被災者の方は大変だろうから、水に浸からなかった田んぼにとりあえず仮設の家を立て、そこで物を売ったらどうかと。しかし、それは利用以外の使い方になると。そういうバカなことがいっぱいありまして…

Q:南海トラフの場合あまりに広域すぎて、太平洋岸沿いの各県は全く動けない。その他の県、例えば長野や山梨、そういうところからの支援しかありえないですよね。

A:はい、仰る通りです。ですから、岐阜県はとにかく愛知県を助けに行くと、知事の間で話が決まっている。防災危機管理課です。でも病院の連携を含め、実際に起こったら本当にどうなるか、気にはなります。

Q:私は個人的に避難場所を探すんじゃんなくて、避難倉庫を買いました。トイレットペーパーや水とか全部その倉庫に用意してあります。ローリングストックしてます。公助なんかを考えすぎて、誰かがやるだろう、誰かが助けてくれるだろう…そう思っている方は多いんじゃないかな?けどそんなこと期待していてもダメ。

A:そうですな。みんなイメージしてないし、他人事なんです。だから本当にやってくると思ったら、おっしゃるように自分で備えないと。ほとんどの人が、避難場所と避難所の違いを知らないんじゃないかな。だから避難場所をまず自分で決めんといかんのですよ。どうしても家で生活できない人が避難所にいくんです。

Q:神社とかお寺は?と僕が提案したら、灯篭とか壊れるといかんで、避難所としては設定されないって言われたんです。

A:ハハハ。正直言って市役所の防災担当者が防災に詳しいとは限りません。3年で移動されますし。

私ね、笑いながら話していますけど、本当は怒っているんですよ。100人が少なくて1万人が大変だ、そんな話じゃないんですよ。誰一人その命落としたらいかん。命だけは絶対落としたちゃいかんのですよ。

2025 7,6(日)13:30-15:30 コミュニティー炉畑

主催:つながる”わ”(代表 有馬 静子)

共催:子育て生活情報紙「にらめっこ」