参考:こどもエコクラブ・味の素株式会社

参考:こどもエコクラブ・味の素株式会社

わたしたちの日々の「食」は地球環境問題に深く関わっています。 食料の生産・流通・加工・消費・廃棄は、環境への温室効果ガスや窒素の重要な発生源です。 食品の種類によっては生産に伴う環境への負荷が大きなものがあります。 食品ロスは、食べずに捨てた食品の生産から手元に届くまでに投入された全ての資源を無駄にしてしまいます。

キャベツ一玉780円!!!小松菜200円、カリフラワー、ブロッコリーが400円!毎日料理する身としては、悩ましい野菜売り場。安売りのスーパーでさえこの値段。旬のものは多少安いけど、天候不順や昨年の夏の高温障がいなどで不作が続き、店頭に並ぶ数も幾分減った気がする。先日のニュースではキャベツが800個も盗まれたとか…。

こういう時こそ「創意工夫」が大事になってきます。工夫する楽しさを紹介できたらと思い、この特集を組みました。

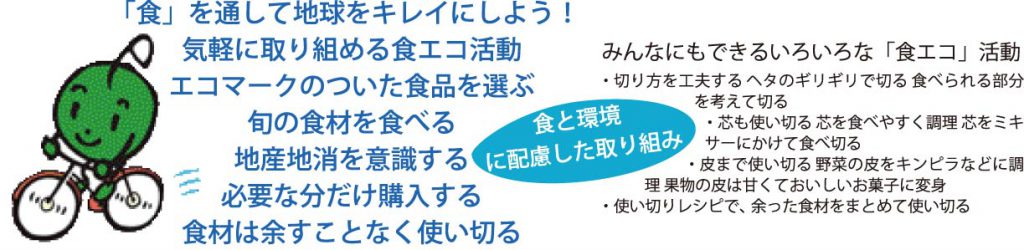

食エコ

自然の恵みを大切に使い、残さず食べきること。

食べ物を捨てることは環境問題になりますか?

食品ロスを出すことは、食べ物を無駄にするだけでなく、運搬や焼却時に大量の二酸化炭素を排出することに繋がっています。 UNEP Food Waste Index Report 2021によると、世界の温室効果ガス排出量のうち8〜10%が、食べ物の運搬や焼却など食品ロスに関連のあるものから発生していると推定されています。

食品ロスを出すことは、食べ物を無駄にするだけでなく、運搬や焼却時に大量の二酸化炭素を排出することに繋がっています。 UNEP Food Waste Index Report 2021によると、世界の温室効果ガス排出量のうち8〜10%が、食べ物の運搬や焼却など食品ロスに関連のあるものから発生していると推定されています。

味の素株式会社H.Pより

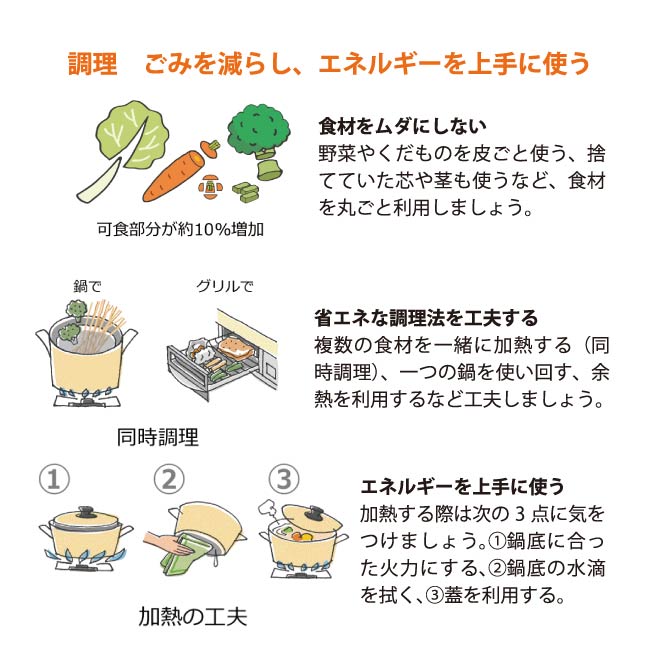

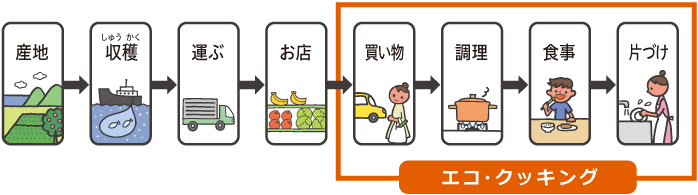

産地で収穫された食べものは上の図のような流れをたどります。生産から片づけまでのすべてのプロセスで資源やエネルギーが使われています。エコ・クッキングでは、私たちが直接かかわることができる、買い物、調理、食事、片づけの場面で、環境に配慮した工夫をすることです。

産地で収穫された食べものは上の図のような流れをたどります。生産から片づけまでのすべてのプロセスで資源やエネルギーが使われています。エコ・クッキングでは、私たちが直接かかわることができる、買い物、調理、食事、片づけの場面で、環境に配慮した工夫をすることです。

買い物をするとき、産地に思いを馳せてみたこと、ありますか?どのように育てられた(作られた)食べものなのか想像してみると、そこにはいくつも の問題が見えてきます。今回はフェアトレードについて少し考えてみます。

買い物をするとき、産地に思いを馳せてみたこと、ありますか?どのように育てられた(作られた)食べものなのか想像してみると、そこにはいくつも の問題が見えてきます。今回はフェアトレードについて少し考えてみます。

フェアトレードとは、直訳すると「公平・公正な貿易」。つまり、開発途上国の原料や製品を適正な価格で継続的に購入することにより、立場の弱い開発途上国の生産者や労働者の生活改善と自立を目指す「貿易のしくみ」をいいます。コーヒーや紅茶、バナナやチョコレート。日常を彩るたくさんの食べ物が世界の国々から私たちの手に届けられています。それらを生産している国、人々のことを考えてみたことはありますか?

日本では途上国で生産された日用品や食料品が、驚くほど安い価格で販売されていることがあります。一方生産国ではその安さを生み出すため、正当な対価が生産者に支払われなかったり、生産性を上げるために必要以上の農薬が使用され環境が破壊されたり、生産する人の健康に害を及ぼしたりといった事態が起こっています。

生産者が美味しくて品質の良いものを作り続けていくためには、生産者の労働環境や生活水準が保証され、また自然環境にもやさしい配慮がなされる持続可能な取引のサイクルを作っていくことが重要です。

買い物:生産や運搬などにかかるエネルギーも考えて

・旬の食材を選ぶ→旬の食材は、栽培時に必要なエネルギーが少ないうえに栄養価が高く、価格も安いというメリットがある。

・地産地消を心がける→距離が近いほど運搬にかかるエネルギーが少なくてすみます。地元でとれた食材や国産食材を選ぶ。

・必要量を買う→買い過ぎは食品ロスを増やす原因に。必要なものを必要な量だけ買う。