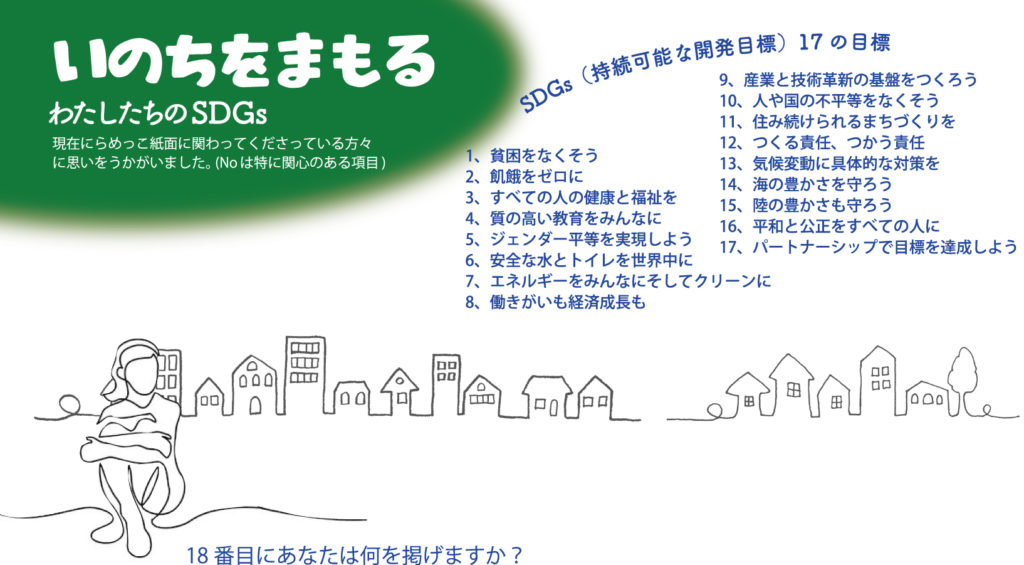

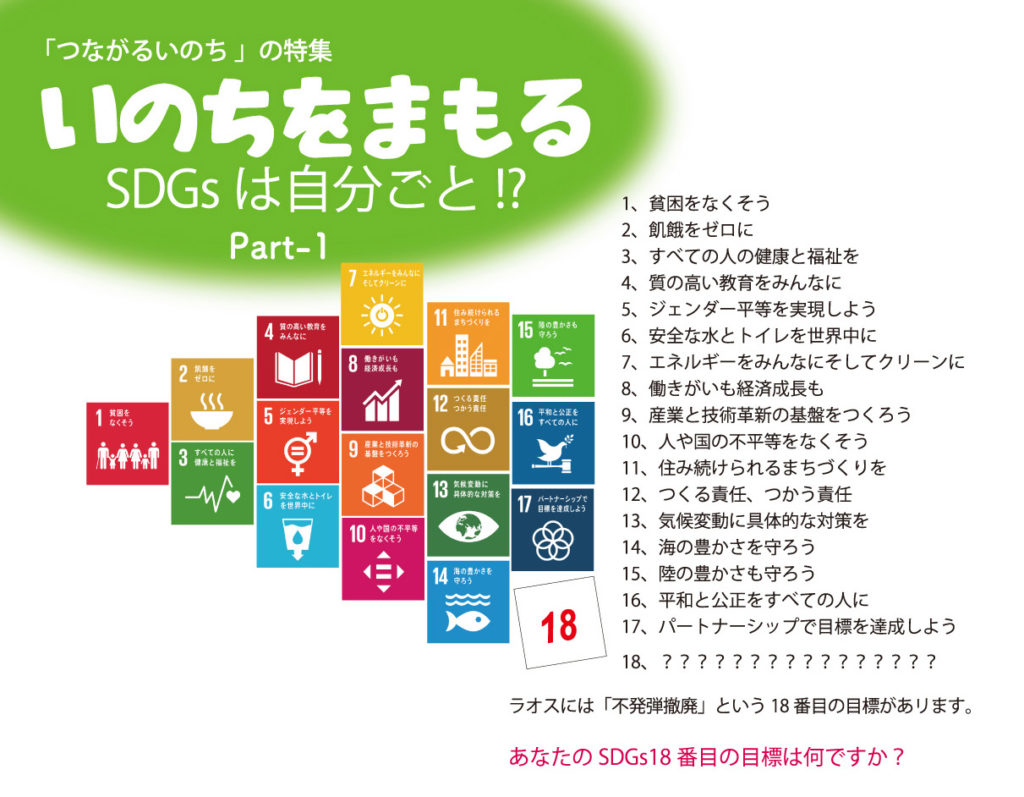

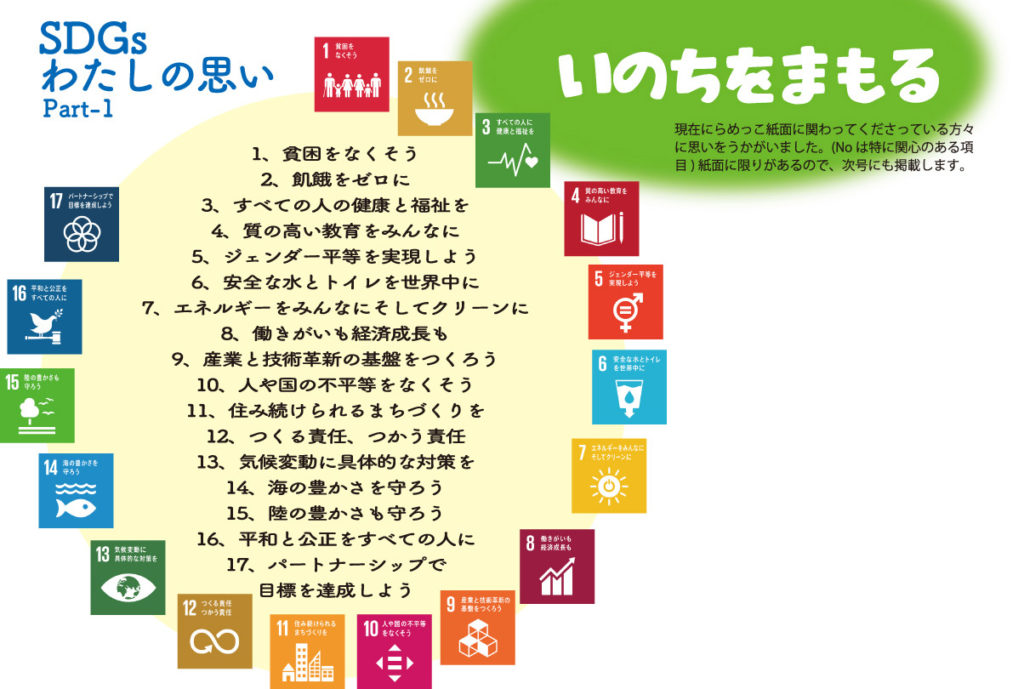

現在にらめっこ紙面に関わってくださっている方々に思いをうかがいました。(Noは特に関心のある項目)紙面に限りがあるので、次号にも掲載します。

12 (リビング デザイン本田)

①理由:お庭をつくることを生業として、つくる際には、いろんな資材も使うから。

②懸念:最近は、お庭を求める人たちが増えてきてありがたいが、供給する側の人材不足を感じます。特に若い職人や生産者が少ないです。お庭にも流行のようなものがあり、過ぎた後には、壊してゴミになってしまうこともあるので注意したい。③取組:お客さんにだけではなく、若い世代の働く人たちにもお庭にかかわる仕事が、魅力的な仕事であると感じられるようは発信を心がけたい。流行にとらわれずシンプルで長く愛されるデザインと、使う素材も年月を経て育っていくようなものを積極的に使っていきたいです

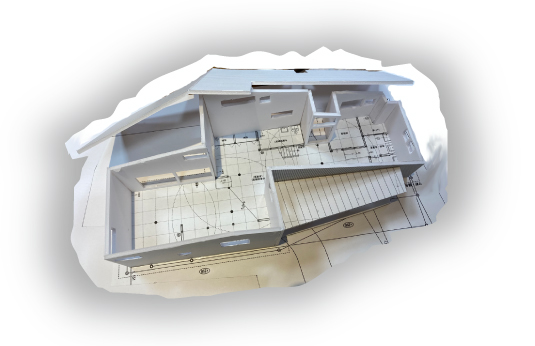

12 (ミライ工房 九野)

① 理由:VOC(揮発性有機化合物。揮発性があり、大気中で気体状となる有機化合物でほとんどが神経に異常をきたす物質)は知らないうちに身体に影響が出てしまう。健康に住める住宅を提供することは大切だと思うから。

② 懸念:アトピー、喘息などの原因にVOCが起因すると言われています。頭痛でお悩みの方もいらっしゃいます。

③ 取組:VOCを含んだ商品は極力使わず、無垢材、自然素材で内装を作る。耐久年数のある素材で外装を作る。24時間換気を必要としない家づくりをしている。

14、15 (竹炭のじねん屋 後藤)

① 理由:これからこの国を守る未来ある子どもたちに素晴らしい自然を残したい。

② 懸念:経済優先の考え方は飽くことを知らない。このままでは国栄えて山河なしになる。今ある物を利用せず、リニア問題や新築ビル、家が次々に建つ。その原材料はどこから?自然からは必ずしっぺ返しがくる。

③ 取組:もう終わったことですが、8年かけて、京や愛知、豊川の山にグループで炭を撒いてきました。海や山のために。木々は少しづつ蘇りました。人類がどうしようもならない時、人は炭を活用してきました。その時のために炭を貯えつつあります。

1 (コスモスふぁーむ 山岸 謡子)

① 理由:今日本の社会の緊急の課題は、貧困化を止めること。国民も企業もお金が使えなくなってきている。

② 懸念:消費者の需要(=企業の投資意欲)を高めるには消費税を廃止するのが近道です。また堤防や橋を修理し、保育所を充実させなど国がインフラ投資に力を入れれば、失業を減らして、経済の循環を好転させることができる

③ 取組:国を富ませる政策を政治家にやらせるために私に出来ることは声を上げ、正しい政策を掲げる候補者を選挙で当選させることです。そして私たちも学ぶことです。

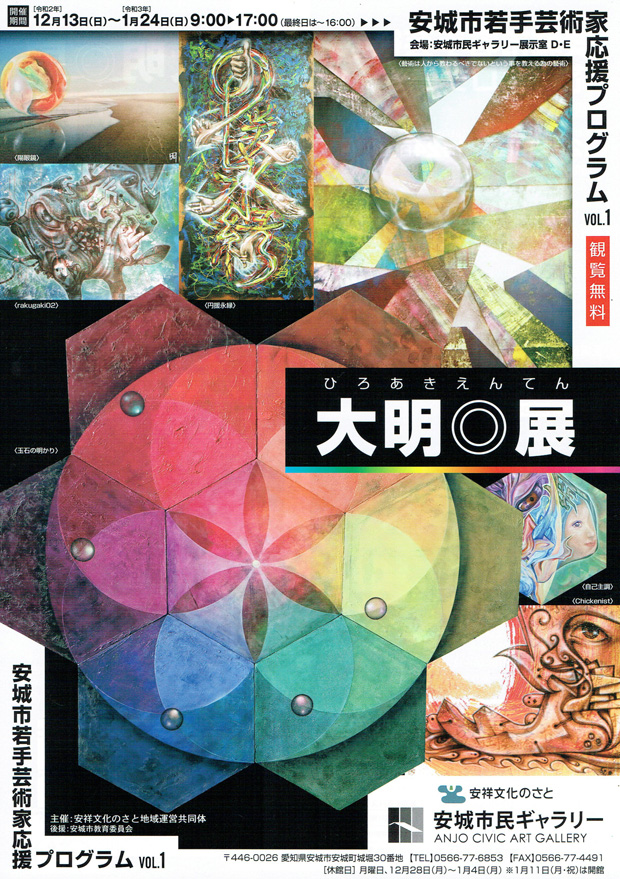

3、4、10、11、12、16 (M・I)

① 理由:誰かの幸福が誰かの不幸を踏み台にしたものにならないように。

② 懸念:経済最優先のシステムで社会の分断が進み、人々の不寛容が進まないか?教育や文化など生産性で測れないものがますます切り捨てられていくのではないか?

③ 取組:異なる意見であっても、まず耳を傾ける。夢や目標を持っている若者を応援する。ポルトガル語を学ぶ。フェアトレードの商品、生産者の見える商品を積極的に購入する。

6、15 (アースプラン 松浦 利重)

① 理由:生命の水が今、危機的な状況で、今後どんどん豊かな日本でも減少していく可能性が高くなっている。

② 懸念:将来、水不足のために水戦争が起こることが考えられる。

③ 取組:豊かな奥山の水源地が植林や開発によって荒らされている。そのため奥山の森林が大切だということを多くの人に知らせ、復元・保全を行なっていきたい。

4、5、10、11、16 (まなカフェ 古川 明美)

① 理由:格差社会がどんどん広がり生きづらさを抱えた人が増え続け、人が豊かに生きる豊かさが問われている。人は皆自分らしく生きる権利がある。その基本的人権が守られるために何より教育が大切だと思うから。

② 懸念:小さい頃から人と比較され評価され競争の中で生きている。遊びも機械を通すことが多く、人と関わり想像する力がどんどん弱くなってる。子ども達の本来持っている育つ力の芽を摘んでいる。

③ 取組:大人の学び場。みんなで一緒に学び、まなざしを育む「まなカフェ]を定期的に開催。様々なテーマで今課題と思うことを楽しく語り合っています。今後は子ども達の声を聞く場、共に学ぶ場(子どもの権利など)も作っていきたい。

3、4、5、10、11、12、13、14、15、16、17

各務 亜紀(菌ちゃん野菜応援団 東海支部 )

① 理由:自分の生活に直にかかわってくるものだと思うからです。本当は全部選んでもいいと思うけど、身近なことでやれることを、と思ったときに関われる観点で。

② 懸念:気候変動がどんどん進んでいるのに、それに気づいていない人、もしくは気づかないふりをしている人が多すぎる。人とのパートナーシップより自分のほうを優先する人が多すぎる。

③ 取組:持続可能な社会のために、循環型農業の発信、心と身体に優しい料理やおやつの発信、人とコミュニケーションをとっていくための具体的な視点の発信、医療費削減に向けての各方面からのアプローチの方法の発信、など。

8、9、10、11 塩見直紀(半農半X研究所/京都・綾部)

① 理由:20年ほど前、「使命多様性」ということばが私のなかに生まれました。みんな多様なミッション(生きがい、ライフワーク、特技、大好きなこと)を持っています。それを活かし合う世界になることを願っています。

② 懸念:日本にも、世界にもビジョンがないということ。

③ 取組:半農半Xコンセプトの発展形として、「1人1研究所社会」というビジョンを描いています。幼稚園のこどもから長老の方まで、自分のテーマ、大好きなこと、ライフワークをみんなが生涯探究していくイメージです。研究成果を独占せず、共有し合う世にしたい!

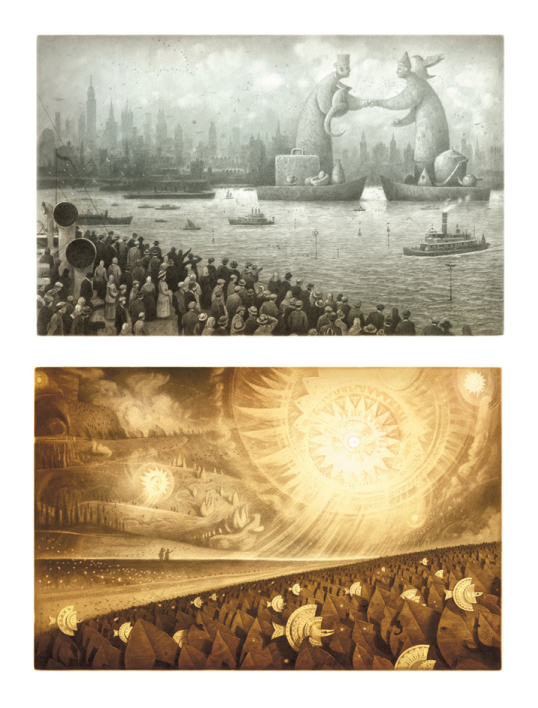

17 加藤美希(トンガからこんにちは!)

①理由:トンガで暮らしてみて、他国に頼って生きていくこともいいかもしれないなと思うようになったから。他国とより良い関係を結ぶことで、自国の問題も改善したり、強化したりする方法を探って行きたいと思うようになった。

② 懸念:コロナによって、国際情勢はどうなっていくのか。グローバル化が進みすぎて、すでに様々な国が他の国無くしては立ち行かなくなっているのに、ここまで「コロナ」に注力していいのだろうか?と思う。

③ 取組:トンガの暮らしから、先進国である私たちが学び取りたいなと思うことをまとめた絵本を製作中

10. 伊藤佐代子(ボーダーレス社会をめざして )

① 理由:障がい福祉の仕事に携わっており、常日頃感じているから。

② 懸念:障がいのある人は、何もできないのではないかと思われている。そうではない。得意な分野、苦手な分野があり、能力を見極めてもらえれば十分な戦力になる。ちょっとの手助けで一般の人と何も変わらない仕事ができる人が多くいる。障がい者を知らないという事が、まず差別を生む。同じ病名でも一人一人症状は違う。障がいのある人をひとりの人として知って欲しい。

③ 取組:・障がいのある人たちで団体を作り活動をしているが、このコロナ禍で活動は休止。・障がいのある人の書道教室を開き、展覧会を通じて魅力ある作品を発表している。障がいとは何か問いかけている。

4、5 中村 暁子 (性教育団体 ここいく)

① 理由:私たちは学校教育で性の正しい知識を教えるべきだと考えているが、今の現状はそれができていないと考えるから。性の多様性やジェンダー平等についても学ぶ機会が少ない。子ども達の知る権利、学ぶ権利が守られていない。

② 懸念:子ども達が性に関心を持つのは当たり前のことだが、学校でも家庭でも教えられないとなると、子ども達はSNSの情報から学んでしまうことが多い。自分の体と心、相手の体と心を守ることができない。被害者にも加害者にもなってしまう可能性がある。

③ 取組:子ども達に正しい知識と、人権教育をベースにした包括的性教育を伝える活動を行なっている。性教育には壁があり、「教えなくて良い」という考えも根強くあるので、そう思っている人たちへ、性教育の必要性も伝えていかなければいけないと思っています。

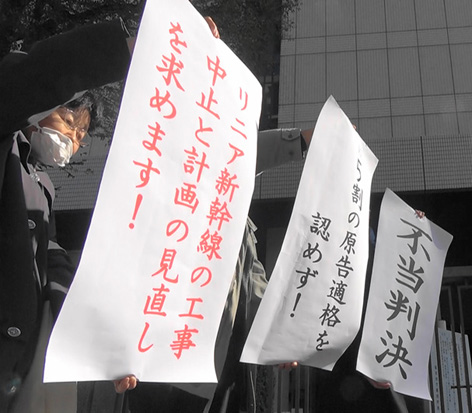

3、6、11、15 井澤 宏明(夢か悪夢かリニアが通る!)

① 理由:新型コロナ感染拡大の中、「移動」について考える機会が増えました。これまでは人やモノを「速く」「大量に」運べることが良いと思われてきましたが、その行きつく先が瞬く間のコロナの世界的な流行でした。速さを追い求めた一つの形がリニア中央新幹線です。「速さ」や「便利さ」と引き換えに犠牲にされるものを挙げました。

②懸念:最近、「無人駅」が全国の約5割に及んでいるという報道がありました。駅のホームから視覚障害者が転落し電車にはねられ亡くなる事故も相次いでいます。名鉄犬山線の快速特急に乗っていると、乗客の待つ駅を高速で通過し、ヒヤッとすることがあります。「速さ」や「便利さ」と引き換えに、「安全」が軽んじられていないでしょうか。

③取組:東京都調布市の住宅街で10月、陥没事故が起きました。地下では「東京外郭環状道路」のトンネルを掘っており、危険性が指摘されていました。同じことがリニア工事でも起こる可能性があります。どちらも「大深度地下法」により住民の同意を得ず深い地下を使うことができます。JR東海は「騒音・振動の影響はほとんどない」と説明していますが、そこに嘘はないのか、報じていきたいです。

1、2、3 ( カイロプラティック よつは 三戸)

① 理由:健康という土台があってこそ仕事ができる。収入を上げていくことで、貧困や飢餓をなくすことにつながっていくと思われるから。

② 懸念:生活習慣の悪化を放置せず、自分の体の不調に気づき、予防と健康維持に努めること。

③ 取組:体の土台となる、骨盤の歪みを整えて、自分が持つ自己治癒力を上げることで、病気の回復を目指してもらいます。その上で、自分で体のことを勉強してもらうことで、家族や周りの人を健康の向上を助けることができるようになりたい。

1、8、11 (大堀研磨工業所 ひこうきやさい 大堀恵三)

① 理由:1・年配者や 障がい者、病気の人でも働く環境をつくることで、貧困をなくしたい。8・いつもこの製品は、社会にどのように役立っているかを常に意識し、それを知ることで、働きがいとなり、心も豊かになり、品質・効率も良くなり、経済も成長します。11・仕事がなければ暮らせません。地元に根付いた企業でいることが必要です。

② 懸念:経済が、安さを追い求めることが懸念事項で、地産地消や社会への取り組みが価値になる必要があります。

③ 取組:本業とは別に、やさい工場を立ち上げ、メンバーに本業定年後の年配者や病気・障がい者の働き口をつくり、貧困、働きがいや住み続けられるまちづくりに貢献します。

5、17 (みんなのいえ 中村 暁子)

① 理由:男だから女だからという括りで人を見たり、その役割に縛られていることに疑問を感じている。夫婦間や家庭、職場などでも、柔軟に対等な関係で話し合いができれば、子育て、家事や仕事に対する考え方やあり方などが変化し、全ての人が自分らしく生きられる社会になると思うから。

② 懸念:男女の括りに限らず、○○であるべき、○○しなければのような、社会や家庭の中で決められていると思うルール?縛りのような思い込みがあることで、子育て、家事や仕事などの労働を辛く苦しいものと感じる人が多い気がする。

③ 取組:お母さんと子どもたちが集う居場所を毎月3回開催。そこで出会う親子と関わる中で、子育てや夫婦の関係性や仕事などの話題になれば、ジェンダー平等やパートナーシップについて、自分の考えや思いを伝えたり、オススメの本や講座などを紹介するように心がけている。

10、16 (ラボ・パーティ 荒川 明美)

① 理由:ことばは通じなくてもこころは通じ合えるという経験を通して、どんな人も人として尊重されることや、国と国に優劣はなくお互いを認め合って、人を平等に大切にすることに関心があります。

② 懸念:分断や対立は、相手のことをよく知らないことから起こることがよくあると思います。

③ 取組:さまざまな年代の子どもたちが一緒に活動することで、異なる見方や考え方に触れる機会を増やしています。自分も、自分以外の人も大切にし、ともによりよい社会を作り上げていきたいという気持ちを育てることが、平和で幸福に満ちた世界を作ると信じて。