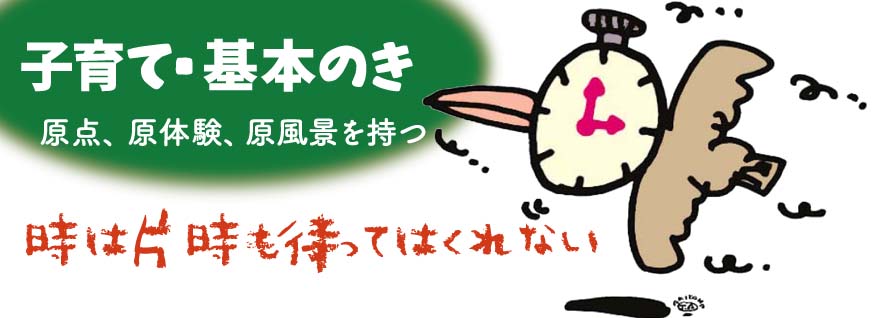

ず〜いぶん前のことです。にらめっこ編集者たちが「少人数学級を実現する請願」に取り組むために「教育を考える祖父母の会」を立ち上げた頃。今から20数年前のことです。請願の署名を集めると同時に、何度も勉強会を開きました。記憶に残るのが、その当時、教育先進県といわれた長野県の教育長をお招きして、講演会を開いた時のこと。当時の教育長は黒沢氏。とても物腰の柔らかい方でしたが、壇上で開口一番「道路は待てるが、子どもは待てない」ときっぱりと言われました。名言です。

その意味は、「子どもは一年、一年成長していく、その間はかけがえのない一人ひとりの育ちの時間。だから子どもの環境を整える方が優先なのです。生活に支障をきたすような工事は別として、道路工事はいくらでも待てます。」

拍手喝采でした。要は公共工事より教育に予算を!ということですね。

今とても気になっていることがあります。若い人たち、小・中学生、高校大学生、社会人となって1、2年生・・・彼らの一年、一ヶ月、一日・・・の大事な時間がコロナ騒動で奪われてしまっていること、そしてそのことがあまり報道されていないことです。

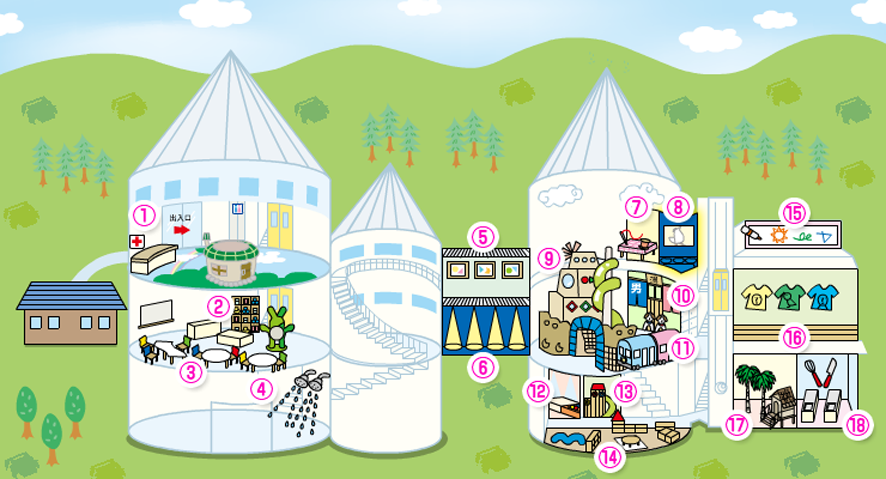

6年生の修学旅行は6年生の時にしか味わえないこと。それは中学3年生でも同じ。中学に進学してもオンライン授業で級友とも離れ離れになったり、遠足や、宿泊研修、野外活動や、キャンプなどが中止となったり・・・など、その時ならではの体験、経験は、その後の成長に大きく影響してきます。大学生に至っては、リモート授業でキャンパスライフを実現できない。短大生は2年のうちもう残りわずかです。

今、コロナ騒動で、子どもたちの大事な生活環境が大きく変容しています。

『歳月人を待たず』という言葉、陶淵明『雑詩』にある一節です。『雑詩』とは、「その時々の気持ちをとりとめもなく書つづった詩」という意味。

陶 淵明(とう えんめい、365年- 427年)自ら農作業に従事しつつ、日常生活に即した詩文を多く残し、後世には「隠逸詩人」「田園詩人」と呼ばれる。

人生無根蒂 飄如陌上塵 分散逐風轉 此已非常身 落地爲兄弟 何必骨肉親 得歡當作樂 斗酒聚比鄰 盛年不重來 一日難再晨 及時當勉勵 歳月不待人

人生には木の根や果実のヘタのような、しっかりした拠り所が 無い。まるであてもなく舞い上がる 路上の塵のようなものだ。 風のまにまに吹き散らされて、もとの身を保つこともおぼつか ない。そんな人生だ。みんな兄弟のようなもの。骨肉にのみこ だわる必要はないのだ。嬉しい時は大いに楽しみ騒ごう。酒を たっぷり用意して、近所の仲間と飲みまくるのだ。血気盛んな 時期は、二度とは戻ってこないのだぞ。一日に二度目の朝はな いのだ。楽しめる時はトコトン楽しもう!歳月は人を待っては くれないのだから!!

「時間の流れは、絶対に止まらないから今という時を大切にしなさい、大切に生きなさい。」 という意味です。時間が過ぎて年が変わっていく事は全ての人にとって平等です。同じように一時間が過ぎ、一日が過ぎ、一年が過ぎていきます。ですから、今できること、今しかできないことに勇気をもって挑戦し取り組むことが大切です。子どもたちには、一日一日を大切にし、挑戦する生活をしてほしいと願っています。

時は片時も待ってはくれない。あ〜それなのに!

学校が休校になったり、運動会、スポーツ大会、文化祭などのイベントは中止、友達との他愛もないおしゃべりもできないなど、人生の大切な一瞬一瞬が失われてしまう現実を私たちはどれほど気にかけているのでしょうか。

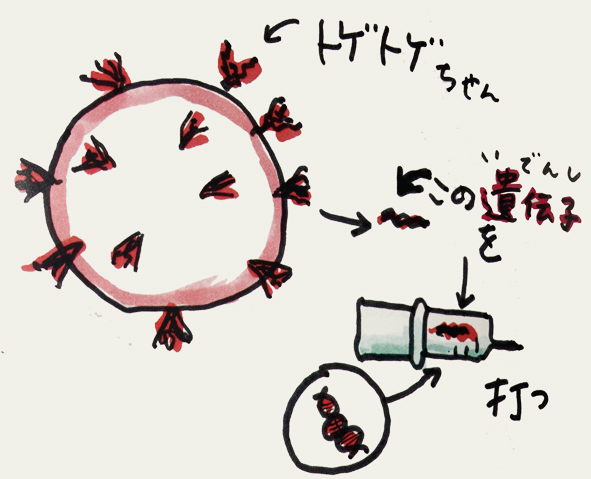

世間では、コロナ感染者数が増えた、減った、ワクチン接種では地方によってばらつきがある、誰が優先か、職域接種だ、次は若者にも接種を!・・・などの報道ばかりが目につきます。7月に入ってから、新型コロナウイルス感染者の増加が止まりません。緊急事態宣言が再度発令される可能性も高まっている中でも、オリンピックは開催されました。生活のありとあらゆる側面が新型コロナの影響を受ける中、小中高校生に関する報道は本当に少ない気がします。

原点、原体験、原風景を持つ、ということ。

検索サイトで「原風景」と入力して調べてみると、

・人の心の奥にある一番最初の風景。原体験から生じるさまざまなイメージのうち、風景の形をとっているもの。

・今はなくなってしまった、子どもの頃の記憶のような風景。

・様変わりした現実の風景に対して、本来そうであっただろう、 懐かしさを覚える風景。

・人それぞれの、感性の基礎となる景色。

・ 人がある程度の年齢に至ったときに最も古く印象に残っている風景やイメージ。定義づけは難しいのだろうけど、自分の原風景をはっきりとしたイメージとして持っておいたほうがいい。なぜならそれは自我を形成するのに一番大切な時期だったという裏付けになるだろうから。

原風景はそれぞれの人の「原点」が育っていく「原体験」の環境、そしてその記憶であると考えると、大切な時期をコロナ騒動で奪われている学童期や学生たち、若者たちが直面している機会の不均衡に、私たちはもう少し想いを馳せる必要があると思います。

あなたの「原風景」はどんな風景ですか?

体験・経験がその後の人生の大きな礎となります。子どもたちの「今」がどれほど大切な時期なのか認識し、大人としてできることを見つけたいものです。