ぎふ平和のつどい 2021

11月3日 岐阜市民会館大ホール 主催:2021 ぎふ平和のつどい実行委員会

第一部 ピアノ&トーク

ピアニスト 崔 善愛さん

「平和と人権を求めて」

人間というのは、私たち自身というのは、いつも鏡を通してしか自分をみることが出来ません。自分自身を見ることさえ出来ないのです。その鏡とは私にとって音楽です。あるいは日本、韓国です。みなさんにとっての鏡とはどういうものでしょうか?私は日本の人が日本の姿を見るときに、韓国という鏡を通して、その歴史を見てほしいなというふうに思うことがあります。

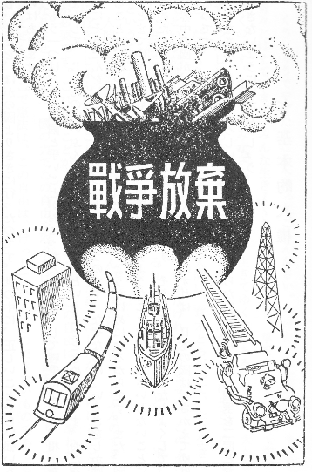

私は憲法九条に出会った時に、喜びに包まれたというか、安堵感に包まれました。これで戦争は起きないだろうと。私は小さい時から日本と朝鮮半島の歴史を聞く度につらくてつらくて。あの植民地支配さえなければこんな気持ち、要するに朝鮮半島の人々が日本を見る厳しいまなざし、それを見て育ったので、そんなことは、「あれ」さえなければ、こんなことはなかったのにといつも思ってました。ですから、戦争もですけど、植民地支配というものを私は憎みながら大きくなりました。実は1950年から53年までご存知のように朝鮮戦争が起こりました。歴史の教科書を開けば何と書かれているでしょう。日本では、「朝鮮戦争による特需によって、戦争からこの国は復興した」と書かれています。

自分の国の平和だけを考えていてはいけない。私たちは他の国も一緒に平和にならなければ、他の国の戦争によって自分の国の平和が成り立つ、そんなことはあってはいけない。そういうふうに強く思っています。

ある国がひとつの歌を禁止したり、あるいはひとつの歌を歌わなければ罰するというようなことが日本でも起っています。先ほど最初の挨拶で平方さんがおっしゃっていました。平和について、私たちは憲法九条というものを持っているんだ、しかし、持っているだけではダメなんです。それを使わなければいけないんです。それはまるで楽器のようなものだと私は思っています。楽器は使わなければ音が出ないんです。憲法を使うことができるのはみなさんなんです。そしてその時、日本だけではなく東アジアの人々とともに、憲法九条がどれほど素晴らしいものなのかということを拡げて、声をあげていけたらな、と私は願っています。

崔 善愛(チェ ソンエ)

崔 善愛(チェ ソンエ)

ピアニスト。21歳で外国人登録証の指紋押捺拒否、それにより米国留学の際、再入国不可となり、特別永住資格を剥奪された。その後様々な裁判経過を経て、1999年原状回復の権利を勝ち取った。「ショパンの手紙」などのコンサート活動と共に、現在、週刊『金曜日』の編集委員として、人権問題を中心に健筆を振るっている。主な著書に『「自分の国」を問いつづけて』『父とショパン』など。CDに『ZAL』、『Piano,my Identity』などがある。

第二部 講演

「報道特集」キャスター 金平 茂紀さん

「利己の競争社会から、利他の共生社会へ 〜テレビ報道の現場から〜」

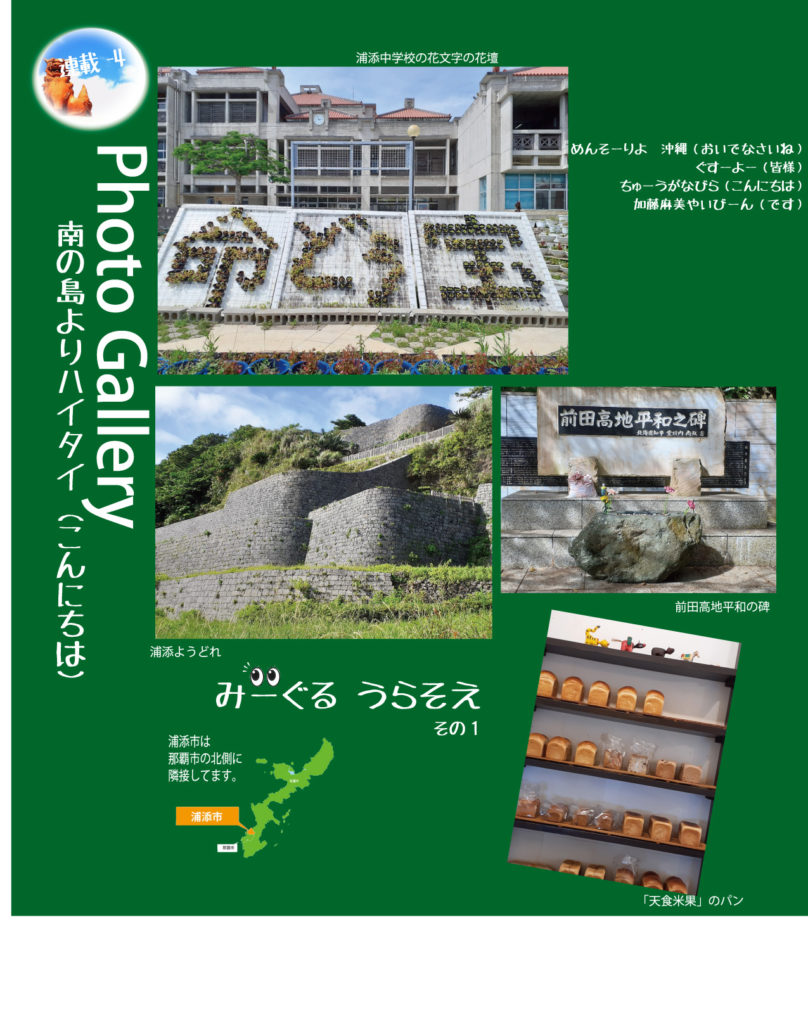

今年は憲法公布75周年

今年は憲法公布75周年

1947年に出た「新しい憲法の話」、これは当時の文部省が学校に配布しました。今の文科省だと絶対配らないですよね。こういうものに私は影響されながら育ちました。本当は「利己の競争社会から利他の共生社会へ」というコロナの時代に気づいた事をテーマにお話ししようと思ったんですけど、「おととい(10月31日)何が起きたんだ!」ということで、内容をちょっと変えました。

この総選挙は何だったんだろう

そう思った時に僕は、2年余り続いたコロナの災いで、有権者を含む国民がものすごく疲弊したんだと思います。この暮しはどうなるのか、毎日マスクをしなくちゃいけない、4人以上集まっちゃいけない、ステイホームとかいわれて、自宅でリモートワーク…。国民が疲弊しきった時は、残念ながら保守的になるんですね。大きな変化を望まないんです。「戦う」とか、「抗う」とか、そういうことがなかなかできないと僕は思います。それくらい安倍•菅政権がコロナ対策について無力だった。よく思い出してください。アベノマスク、あの使い物にならないだけじゃなくて、今も在庫を抱えてその維持費だけで一日7,500万円もかかってるんです。そういうメチャクチャな失政の中で国民が困り果て、おそらく大きな変化とか、チャレンジするというような方向に行かなかったんだと思うんですね。

もう一つあります。「前の2人がひどすぎた」。(笑)要するに岸田さんが新しい自民党の党首になり、ある意味イメチェンです。「まあいいか。新しく顔変わったんだから」という感じで信任の方に行っちゃった。岸田政権はまだ何もやってないんですよ。それで評価しろっていったって無理なんですよ。

選挙結果

しかし、自民が議席数261にし、絶対安定多数をとりました。この数字はどのメディアも想像しなかったことです。野党第一党の立憲民主党の議席が減り96、共産党が10でマイナス2、れいわ新撰組が0から3、社民党が沖縄の2区で1人。ビックリするのが維新で、4倍以上に増えた。私の認識では維新は野党ではないと思います。

新聞の見出しを読むととっても複雑。朝日新聞は「自民伸びず 過半数は維持」一面トップでこんな見出しというのは、自民党嫌いなんでしょう。読売新聞、見出しの大きさ見てください、「自民単独過半数」「立民惨敗」。喜びに溢れているような紙面です。毎日新聞も「自公堅調 絶対多数、立憲減」。あと東京新聞、中日新聞の系列も「自民単独過半数」という、見出しだった。

そして、4倍に躍進した維新の松井代表が早速こう言いました。「憲法改正の国民投票を来年夏の参議院選挙と同時に実施をしてほしい」と。今日は憲法公布75周年の日ですけども、今こういう勢力が力を持ったという嫌な話になってるんですよ。今起きている目先の事だけにメディアは集中して、これから何が起きようとしているかという中長期的なことについての報道がほとんどなされない。これはとっても危険な事だと僕は個人的に思っています。

投票率

若者達の投票率が今回もものすごく低かったですね。選挙を通じて自己表現とか自己実現しようなんて若者がどんどん減っている。全体でも55.93%で、戦後3番目の低さでした。投票日の10月31日はハロウィンという日。仮装をして渋谷に来てた人に「選挙行きましたか?」って聞いたら、7割が「行ってない」です。だけどハロウィンには来る。僕ね、こういう国に未来はあるんだろうかって思います。さらに、24才の男が上京して京王線の列車の中で横にいた72才の男性をいきなり刺し、車内に油をまいて火をつけ、「2人以上殺したら死刑になる、自分は死にたかった…」と供述するという事件が起きました。自暴自棄ですね。そういう犯罪を犯して自己実現をしたと思っている人と、この投票率の低さは僕はリンクしていると思います。これ、本当に深刻な問題で、今僕たちが置かれている日本という国の現実です。

4年ぶりの選挙の結果を見た時に何を考えるべきなのか、今日のテーマ「利己的な競争社会から利他との共生社会へ」移るべきなんじゃないかと思うんです。

政治ってなんですか?

政治っていうのは、チェさんのトークの中にありましたけど、例えば国籍の問題。二重国籍を認めないとか、チェさんのように納税をしている人に選挙権を与えないとか、実は国際的なルールからみてもとってもおかしなことが、日本の社会では当たり前のように未だに通ってます。暮しの中にあるそういう不公正とか、理不尽なことが、実は政治です。僕らの身近にある暮しの中にあることこそ本当は政治だと僕は思っています。そういうことがわからないと政治というものを人ごとみたいにしちゃうんですよ。

国民主権

「日本国民は日本国民の意志によって憲法を制定し憲法を改正し、三権分立を通じて国の政治を行わせる」。主役は国民だという意味で「行なわせる」という認識はすごく大きい。で、それがいつの間にか国民というのが観客になっている。見てるだけというか。主人公が永田町で役者みたいに振る舞っている人たちであって、自民党の総裁選はまるで芝居を観ているようでした。国政とはあまり関係ない。実質的にはボスが日本の首相になるという現実はありますが、あれは国民主権と直接的には関係のない話ですよね。それをマスメディアが微に入り細に入り報道した。それが今の日本の政治に関しての現実だと思うんですね。

コロナ禍で学んだことと主権者教育

コロナによって僕らは利他っていう考え方を自然に身につけたんだと思うんです。困ってる人がいたら助けるのが当たり前っていうね。それが今だんだんとなくなってきてる。選挙では表立った争点にはならなくて、給付金がいくらもらえるとか、そんな目先のことになってしまった。完全に忘れられてるのが震災復興です。福島第一原発の廃炉作業ってあと半世紀かかるんです。にも関わらず、原発再稼働はやむを得ないといっている与党が勝った。なぜか。メディアが争点化できなかったから、もっというと若い人たちの投票率が全然あがらなかったから。やっぱり、主権者教育がなされてない証拠だと思いますよ。

利己の競争社会から利他の共生社会へ

利他とは何かというと、そこにあるのは公です。昔から「世のため人のため」といったでしょ。そういう部分の考え方ってとても大事なんですよ。例えば福祉、教育、医療という分野は自分の事ばかり考えていてはだめなんです。そこは民間活力とかいって儲けの手段にしちゃいけない分野です。民営化してしまうと、とっても良くないことが起きる。ヨーロッパや他の先進国は、行き過ぎた民営化はみんなのためにならない、というんで元に戻したりしてます。

マスメディアの役割

それから、自戒を込めて言いますけど、マスメディアの役割が劣化したと思います。自民党総裁選のとき、NHKと民報は総選挙の報道量よりも多かった。よくよく考えてみると自民党という公党のボス選びのために、総選挙より長い時間を費やして放送するっていうのはおかしくないですか?これはすごく重要な問題です。もう一つ。実は、選挙が終わった瞬間に評論家とか、テレビに出ているコメンテーターが、「野党共闘は大失敗」「野党共闘なんて絵空事」と批判した。じゃあ野党共闘をやってなかったらどうなってたと思いますか?さっきの数字なんてもんじゃないと思いますよ。メディアの関係者は、自分のたちの耳に痛いこととか、損になる事はいわない。メディアが役割をキチンと果たさなかったことが、総選挙の結果に影響してると思いますね。そう思いませんか?(会場拍手)

人間は社会的生き物

人間というのはやっぱり一人では生きられないということですよね。僕の恩師の、筑紫哲也さんがよく好んで、引いてたセリフ「I am a part of all that I have met.」私はこれまであってきた人のすべての人の一部である。この考え方は、利己とか利他という言葉にすごく関係していて、自分のことばっかり考えていると自分が不幸になっていくと思うんですよ。利他という考え方はそこから出てきた考え方です。それと矛盾するようですが、「自分であることの自由」があります。心の中の自由は、不可侵であって誰かから強制されるものじゃないということです。社会的な生き物であるっていうのは、理解するのがなかなかむずかしい。例えば交響曲のように大勢で奏でる音楽、一人ひとりがその役割を果たした時に総和以上のものが出てくる。これってすごい大事なんです。NEWS23キャスター・筑紫さんの、最後の「多事争論」をご覧いただき僕の話を終わりたいと思います。

変わらぬもの とかく一つの方向に流れやすいこの国の中で、この傾向はテレビの影響が大きいこと、少数派であることを恐れないこと、多様な意見や立場をなるたけ登場させること、この社会に自由の気風を保つこと、そういうことが含まれております。それを実際に全て全うできたとは言いません、しかしそういう意思を持つであろうと努めてまいりました。この18年間人は変わったんですが、そのことでは変わりはありません。同じようにこれからも松明は受け継がれていきます。

金平 茂紀(かねひら しげのり)

金平 茂紀(かねひら しげのり)

テレビ記者・キャスター・1977年TBS入社。以降、同局でモスクワ支局長、ワシントン支局長、「筑紫哲也NEWS23」編集長、報道局長など歴任。2010年より「報道特集」キャスター。「ネコタチノトオボエ」などSNSでも積極的に情報発信。著書に『ロシアより愛を込めて』『二十三時的』『テレビニュースは終わらない』『沖縄ワジワジー通信』『抗うニュースキャスター』『漂流キャスター日誌』など多数。最新刊は『筑紫哲也NEWS23とその時代』『白金狼II』。

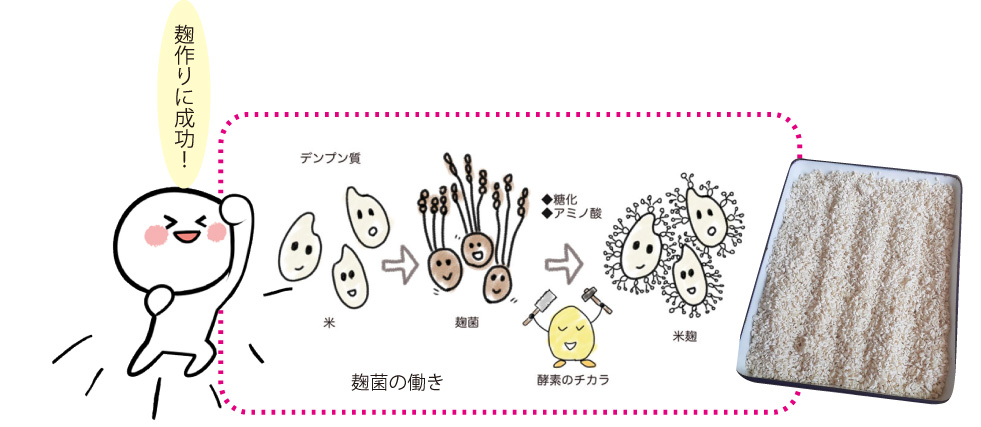

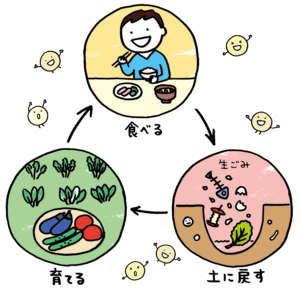

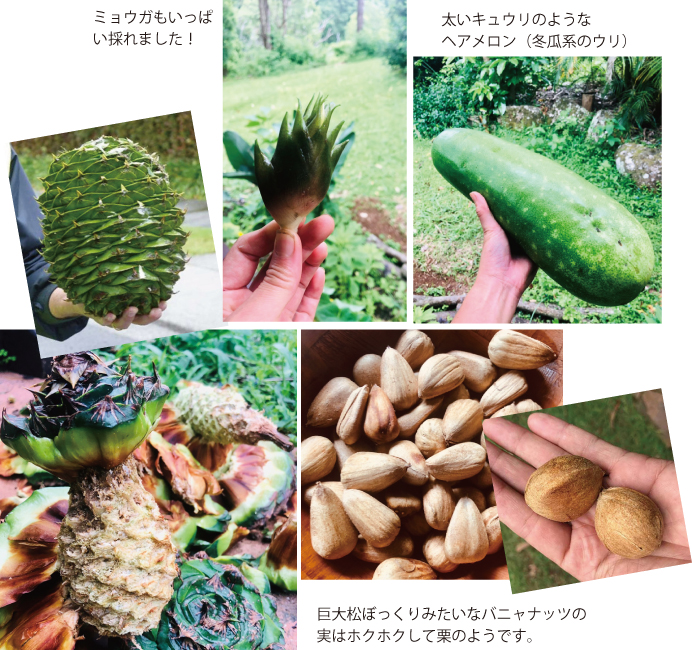

冬の間に土つくり、と思っていたもののあまりの寒さに縮こまってしまって。畑もすっかりご無沙汰でした。そのかわり?一から手解きを受けて初めて麹作りに成功!お米に菌ちゃんをつけるだけ、なのに何度失敗したことか。菌ちゃんの営みを知り、寄り添う。菌ちゃんと暮らす奥深さをまたひとつ感じた冬でした。そんなことをしているうちに待ちわびた春もゆっくりと巡り。

冬の間に土つくり、と思っていたもののあまりの寒さに縮こまってしまって。畑もすっかりご無沙汰でした。そのかわり?一から手解きを受けて初めて麹作りに成功!お米に菌ちゃんをつけるだけ、なのに何度失敗したことか。菌ちゃんの営みを知り、寄り添う。菌ちゃんと暮らす奥深さをまたひとつ感じた冬でした。そんなことをしているうちに待ちわびた春もゆっくりと巡り。