心とか体を変える”底力”は”腸”にある 腸脳力(単行本)長沼敬憲(著)より

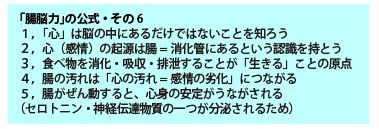

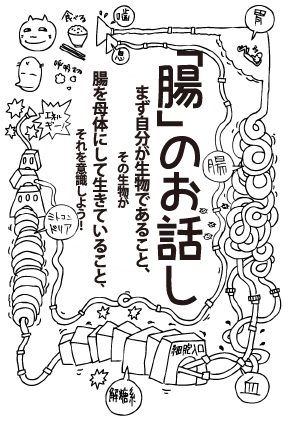

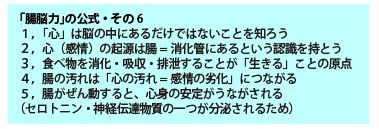

腸は食べ物を消化吸収し、排泄するだけの場所ではありません。頭(脳)のなかばかりに意識を向けているとなかなか感じとることができませんが、腸は心の働きとも密接につながっています。

腸は食べ物を消化吸収し、排泄するだけの場所ではありません。頭(脳)のなかばかりに意識を向けているとなかなか感じとることができませんが、腸は心の働きとも密接につながっています。

私という存在はどこにいるのか?

どんなふうにとらえたらいいのか?

こうした哲学者が向き合ってきたようなテーマも、じつは腸という器官の起源をたどっていくことでより鮮明になってくるものなのです。まずは食べることを通じて腸の働きを元気にし、生物としての感覚を少しずつ取り戻していってください。

生物の系統発生をたどっていくことから、非常に面白い仮説を提示しています。

初期の脊椎動物は、単純な神経と消化管(腸)だけで生存していた。こうした原始生物は思索することはないが、生きている以上、何事か感じてはいたはず。つまり、生物はまず「腸」で感じている。ということで、感情(心)は「腸に宿っている」。それに対して、外部からの情報をキャッチする「直感」について。これは、尻尾(びこつ)の神経が受信しているのでは、という仮説が提示されています。

考える→頭(脳)・感じる→心(腸)・ひらめく→直感(尻尾)

「直感と感情の違い」

心(感情)は消化管である腸と密接なつながりがあると述べてきましたが、直感の場合、消化管ではなく神経との関わりが深いことが想像できます。

腹が立つ、腹黒い、腹が据わる、はらわたが煮えくりかえる…こうしたハラにまつわる言葉、かなり強烈ですが、それはそれだけ強い欲求=自我が私たちの腸には眠っているということ。空腹を満たそうという欲求とは別に、腸にたまったものを出したいという欲求もひそんでいます。生きるエネルギーとしてはかなり強固なもので「知・情・意」の知の部分、すなわち脳の働きとはしばし対立します。

You are what you eat(あなたが食べているものがあなた自身である)

私たちは食べている内容以上の存在にはなれない?

一般的には、「心がけや発想、行動の仕方によって、自分自身を変えていくことができる……そうイメージしている人も多いかも知れませんが、考えたり行動したりする自分の元になっているのも細胞です。

まず、私という存在を成り立たせている細胞に目を向けることから始めましょう。人間の体はおおよそ40?60兆もの細胞から成り立っています。年齢や体格によって多少の差はあっても、細胞を基本にしていうという点では例外ではありません。

細胞の働きがどれほど元気なのか?

細胞の働きがどれほど元気なのか?

もっと元気になりたい、能力を発揮したい、あるいはキレイになりたい、若返りたい、これらはすべて細胞の状態と関係があります。

こうした細胞は何によってその働きを維持させているのか?

それは呼吸と食事です。呼吸によって肺に取り入れられた酸素と食事から腸に取り入れられた栄養素が全身の細胞に運ばれ、活動エネルギーが生み出されます。また、栄養素のひとつ・タンパク質は、小腸でアミノ酸に分解され、その多くは細胞内でタンパク質に再合成されます。このタンパク質が体中のあらゆる器官、たとえば筋肉や骨格、臓器、血管、神経などの材料になるのです。

腸が元気になるからこそ、脳の働きも元気になる

生物の体の仕組みに合わせた場合、実はこちらの方が正解。体中の数ある器官のなかで脳ばかりが威張っている印象があるが、「まず腸があって脳がある」

というのが本当。食べ物によって腸と血液、細部をひとつにつなぐ。それは代謝と呼ばれ、生物の根幹にあるとても重要な働き。この代謝がスムーズに進むことが脳を元気にさせる基本です。

腸が働くから脳が働く

脳トレがブームですが、脳ばかり鍛えたところで頭の働きがよくなるわけではありません。脳細胞を活性化させる元になるのは、毎日の食事。食べ物の選択を間違ってしまうと腸の消化が滞り、細胞のエネルギー代謝がうまくいきません。

食事が腸を変え、腸が心と体を変える。

「生命が失われたものばかり食べていれば、自分自身の生命力が失われる」。少なくとも、削ってしまった栄養素をわざわざ別の食べ物で補うより、削るのをやめてそのまま食べるようにした方が合理的です。

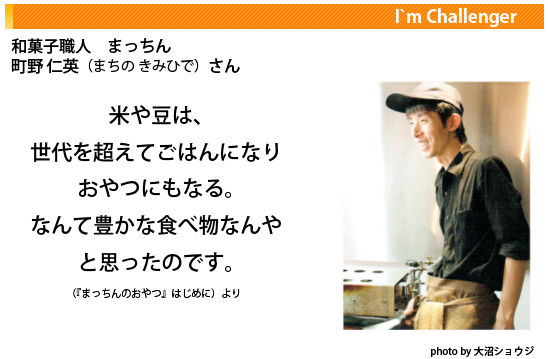

コメからビタミンやミネラル、食物繊維が削られたとしても、他の食品から補えばバランスはとれる…現代栄養学ではそう発想しているようですが、「部品」の総和が「全体」になるわけではありません。カロリーや栄養価の計算だけでつじつまをあわせようとしていると、「食べ物が生命である」という大事な視点が見失われてしまうことになります。

食べることの基本は「生命をいただく」ことにあり

そして、植物(野菜・果物)が主で動物(肉・魚)は従であるということを理解することです。摂取する植物の質が動物の健康の質を決定する土台になっています。主食である穀類も含め、「食事とは植物を食べることだ」と言えます。

こうした栄養摂取の他に、もうひとつのエネルギー源である「呼吸」についても意識し、酸素補給に努めていく必要があります。呼吸からエネルギー代謝を高め、体質改善を図ることも十分に可能です。

ゆっくり呼吸し、ゆっくり食べる。そうすることで、細胞内のミトコンドリア系は膨大なエネルギーが生み出せます。

微生物の働きがもう一つのカギ

人間は生まれてすぐは完全な無菌状態ですが、3?4時間で大腸菌などが、3日を過ぎた頃からビフィズス菌が出現し始め、やがて離乳食を摂り始めた頃から数多くの日和見菌が現れ始めます。このように善玉菌のビフィズス菌と複数の日和見菌が優性フローラ(花畑)を形成すると、大腸菌やウェルシュ菌などの悪玉菌は最小限に抑えられ、腸内環境は安定します。それにはどんな食べ物がよいか?・未精製の穀類(玄米・押し麦・十割りそば、オートミールなど)・豆類全般(おから、きな粉など大豆製品含む)・野菜・果物(ごぼう、ほうれん草、南瓜、サツマイモ、ブロッコリー、バナナなど)・海草類(ひじき、わかめ、寒天など)・きのこ類(干し椎茸、きくらげなど)共通項は食物繊維が多い、丸ごと食べること。

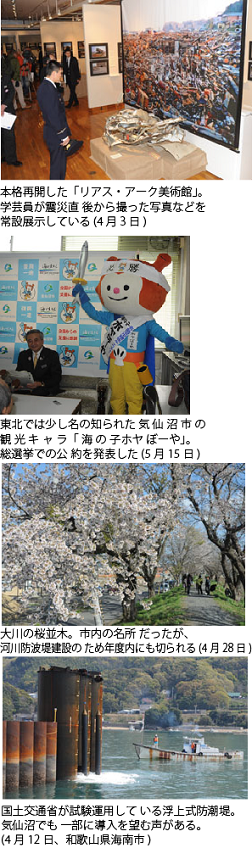

多くを失った故か。物欲の強さや自己中心的な考え方に、寂しくなる時がある。6月の市議会で、ある議員が「小泉地区に、いい事業をつけてもらいたい」と要求した。農地でのがれき処理場建設を受け入れた地区の一つだ。様々な薬品や油を扱う処理場だけに、苦悩の末の決断だった。負担を引き受けた農家には感謝している。ただ、処理が終われば耕作できる状態に整備して返す約束だ。「いい事業を」はちょっと虫がいい。市も当然認めない。「では他の地区より優先して復興を」。議員は食い下がるのだった。

多くを失った故か。物欲の強さや自己中心的な考え方に、寂しくなる時がある。6月の市議会で、ある議員が「小泉地区に、いい事業をつけてもらいたい」と要求した。農地でのがれき処理場建設を受け入れた地区の一つだ。様々な薬品や油を扱う処理場だけに、苦悩の末の決断だった。負担を引き受けた農家には感謝している。ただ、処理が終われば耕作できる状態に整備して返す約束だ。「いい事業を」はちょっと虫がいい。市も当然認めない。「では他の地区より優先して復興を」。議員は食い下がるのだった。

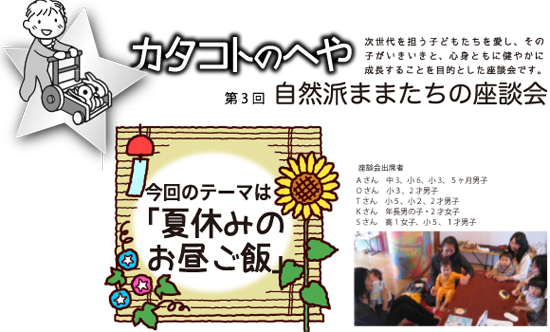

K さん:うちの子時々預かり保育に行くんだけど、毎回お弁当を持たせているの。まわりはみんな仕出し弁当だから、みんなと同じ物が食べたいって言うかな、と思ったけど、今日もお弁当作ってくれて嬉しいって。みんなと同じのじゃなくてもいいの?って聞いても僕はお弁当の方がいいんだって。そう言われると作りがいがありますよね。

K さん:うちの子時々預かり保育に行くんだけど、毎回お弁当を持たせているの。まわりはみんな仕出し弁当だから、みんなと同じ物が食べたいって言うかな、と思ったけど、今日もお弁当作ってくれて嬉しいって。みんなと同じのじゃなくてもいいの?って聞いても僕はお弁当の方がいいんだって。そう言われると作りがいがありますよね。

歌を忘れたカナリアは、後ろの山に棄てましょか。

歌を忘れたカナリアは、後ろの山に棄てましょか。

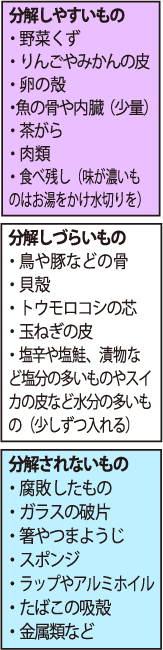

ベランダや部屋の中でも可能で、段ボールコンポストとして都市部にどんどん拡がっています。ハエなどが入らないよう、古い肌着などの布で上部を覆う。底も含めて全体を古い毛布や一回り大きい段ボール箱などで囲んだりすると、冬でも発酵しやすい。

ベランダや部屋の中でも可能で、段ボールコンポストとして都市部にどんどん拡がっています。ハエなどが入らないよう、古い肌着などの布で上部を覆う。底も含めて全体を古い毛布や一回り大きい段ボール箱などで囲んだりすると、冬でも発酵しやすい。