山岳ガイド、アウトドアガイド、登山旅行家 赤木淳也さん

自然の中に出かけて身体を動かして、なかまと過ごす、というのはすごく楽しいですし、気持ちいいですよね。

自然の中に出かけて身体を動かして、なかまと過ごす、というのはすごく楽しいですし、気持ちいいですよね。

はじめての登山

父親が山とかアウトドアが好きだったので、子どもの頃からよく家族でキャンプ、サイクリングやスキーに行ったりしていました。

私が本格的に高い山に登ったのは中学1年生の時の穂高岳が初めてでした。その時はずっと雨で天気は良くなかったんですけど、宿泊した最初の山小屋・涸沢ヒュッテは、僻地にあるので衛星電話が引いてあったり、岩だらけの地下に小屋があるような形で、要塞みたいですごいなぁって思ったんですね。

翌日行った穂高山荘では、ガスで霧が濃くて見通しの悪い中、ヘリが入って荷揚げをしているところだったんです。すごいところですごいことをしているなあとその時は思いました。

その後、高校3年の時、やってみたいことリストというのを作ってみたんです。その中の一つに「山小屋で働いてみたい」というのがありました。それで21歳のとき、燕岳にある燕山荘という山小屋の従業員になりました。

山小屋で勤務した5年間、なんでもしました。受付業務、調理、部屋の掃除、破れた布団の繕い、窓や階段の修理、登山道の整備や除雪も。冬には雪を溶かして水を作ったり、遭難者の救助もしました。

大きな小屋ですけど、生活の全てが凝縮されているというか。嫌なやつとも一緒にご飯食べなきゃいけないし(笑)。人間関係も含めいろんなことを学ばせてもらいました。でも、4年目くらいのときに、学んでいくことよりも失っていく時間の方が大きいと感じたときがあって、そろそろ辞め時かな、と。

とにかく上昇志向が強かったとき

当時の自分は妙に技術志向で、いろいろ技術を吸収したい時代でした。もっと山やクライミングの技術や経験を身につけたいという気持ちと、外国に住んでみたいという気持ちが重なり、30歳になって最後のチャンスと思いカナダにわたりました。

始めの一年半はカナダ。その後はカナダを拠点にアメリカ、ヨーロッパ、メキシコにクライミングに行きました。

日本のクライマーは一般的には、日本人同士で仲間を作って登ったりすることが多いんですけど、私の場合は、1人で行って、自分で生活基盤を作りながら、現地でパートナーを探して一緒に登る、という形をとっていたんです。

地中海を見下ろしながら絶壁を登攀中。クライミングに飽きたらビーチに泳ぎに行くこともできる。

フランス南部マルセイユ近郊の岩場

当時はとにかく経験が欲しいばかりで妙に危険なことに首を突っ込んで、自分の限界までやっていました。

でも、だんだんと、山で気のあう奴らと一緒に楽しんでる方がいいな、というふうに変わって来て、難しいルートをやることよりも、仲間と一緒に楽しく過ごすというのが好きになりました。

日本との文化の違い

カナダではアウトドアが身近にあるんだなあと感じました。

気軽に山を始めています。日帰りだったらラフなスタイルで。気象条件が悪そうなときは行かないとか、無理もしないですし。普通に誰でも気軽にアウトドアを楽しんでる。

ガイドシステムというのも確立されているので、本格的な登山もさかんです。それが文化として認められている社会なので、クライミングしていても、あいつら気が狂ってる、なんてふうには思われないですし(笑)。

カナディアンロッキーのレイクルイーズの岩場。観光地のすぐそばにもクライミングエリアがある。

ヨーロッパや北米の場合、登山とハイキングは全く別ものなんです。というのは、登山の領域に入った場合、氷河があったりしますので、アイゼン、ピッケル、ロープ、ヘルメットが絶対に必要なんです。で、ハイキングの領域には、岩場とか危険な箇所はほぼ出てこないんですよね。

日本の場合は、穂高岳や白山などのクラスの山では地形的に登山とハイキングの中間部分がいっぱい混じっているんですね。鎖場とか岩場とか出てきますからね。ですので、そういうところで線の引き方が難しいな、と思います。

ガイドの仕事とは

ガイドというのは判断する仕事なんですよね。そのときどう判断するか、答えはない、もしくは答えはいくつかあって、その中からどれを判断するかっていうのが、そのガイドの力量というかセンスになってきます。

ガイドというのは判断する仕事なんですよね。そのときどう判断するか、答えはない、もしくは答えはいくつかあって、その中からどれを判断するかっていうのが、そのガイドの力量というかセンスになってきます。

結局、何を優先するか。そのときの優先順位の問題になってくるので、それを言ったら間違っていた正しかったというのはわからないですけど、そこで山のピークを踏むことを優先するのか、安全を優先するのか、難しい。

ピークを踏む数を増やす事を楽しみにしている人もいれば、写真を撮りたい方もいらっしゃいますし。写真を撮りたい方はどんだけ吹雪こうが何があろうが写真摂りたいってなるんで、それをどう判断するか、ですね。

山を楽しむ

今、中高年だけでなく、山ガールとか言われるように若い子が山に登っていますよね。あの子たちはピークハントじゃないんですよね。

涸沢へ行って、そこでテントをはって山見て帰って来るとか。おしゃれな格好をしてキャンプするのが楽しいとか、そういう楽しみ方をしているんですよね。

雨が降ろうが何だろうがとにかくピークを踏むというのも一つかもしれないけれど、そういう別の楽しみもあるんじゃないのかな、というのは思いますけどね。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

氷河と岩と雪のアルパインクライミングのため、重い荷物を背負って山を目指す。

カナダ、バガブーにて。

登山は晴れていなければつまらないという方もいらっしゃいますけど、雨の日には雨の雰囲気がありますし、私は林の中で雨に打たれているとか、しっとりと静かに雨の中を歩くのもそれはそれで好きですけどね。

ずっと晴れていると逆にあまり面白くなくなっちゃうかもしれないですね。いろんなことがあるのがやっぱり自然で、いい日もあれば悪い日もあります。いい日ばっかりだったらあまり面白くないかなあ。

自然は一日として同じ日はないですし、その雨の日はその日しか楽しめない。

あと、そういった日の方が記憶に残ったりして、後から思い出すとみんなで笑い話になったりとか、そういうのはすごく多いですよね。

山の天気などは、ある程度は予測できても、やっぱり予想外のことはいっぱいあるので、その時に対処できるだけの能力をいっぱい持っておくことは必要ですね。

あらたな思い

日本に帰ってくる時に、今度は自分が発信していく方になりたいな、という思いを抱きました。それまでは自分が勉強する方、吸収する方だったんですよね。いろんな人に教えてもらい、いろんな経験もつんで、講習会も受けて。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

山小屋のわきで見かけたマーモット。油断するとすぐに食料を荒らされるが、元々ここは彼らのすみか。「自然保護」ではなく「野生は野生のままに」というスローガンをよく見かける。

それがカナダへ行って3年目くらいの頃から、いろんなことをやりながら発信していけたら、っていう思いが出て来たんです。今まで自分が経験したことなどを含めた情報発信。

今、雑誌に記事を書かせてもらっています。それプラス、講習会とか、山岳ガイドの養成とか、後輩の育成などをやっています。

独立しても、事務所をかまえるとか道具を揃えたりとかそういう形はとらずに、依頼されたガイドの仕事を本当にしっかりとガイドして行きながら、自分の時間を持ちながら、日本とカナダの二重生活を送りたいと思っています。

この11月に一つ検定があって、それを受ける予定です。ガイド協会の資格で山岳ガイドは1と2に別れて、山岳2の資格をとれば国内では全てのルートをガイドできるようになるので。

もっと気軽にアウトドアを楽しもう

私は山で過ごす時間が好きですね。準備段階でみんなでわーわー言って。山に行って楽しんで、帰ったら写真を見たり、みんなであのときはこうだったよねとか思い出を共有する。

これから自分が登山を楽しむなら、仲間と一緒にクライミングとキャンプが混ざっているようなのがいいですね。沢登りしながら川原で火を焚いて、川で魚を釣って食べて。山菜とか採れたら最高ですね。そういう感じで一緒に輪を作っていきながら、みんなで活動をしていくというのは楽しいですね。

今はわりと誰でもアウトドアを楽しめるようなシステムというのができてきていると思うんですよね。

例えば会社の仲間や友達とか、今までは集まって旅行やボーリングに行ったりしていたのを、ちょっと志向を変えて一度山に行ってみるとか、キャンプをしてみるとか、川原でバーベキューするだけでも一応アウトドアですし、ラフティングの場合も簡単に申し込めますから、最初の一歩はそういうところから始めたらいいんじゃないかなと思います。

4種類の染料。生葉・木っ端・ターメリック・泥(ベンガラor黄土)どの鍋に入れようかな〜どんな色になるかなぁ〜

4種類の染料。生葉・木っ端・ターメリック・泥(ベンガラor黄土)どの鍋に入れようかな〜どんな色になるかなぁ〜

いよいよ土壁塗りの体験。ワラが発酵した何となくつんを鼻を突く臭いに気後れしながら「エイッ」とバケツに手を突っ込み、土を握りしめ思いきり壁に塗りたくる。隙間なく土を塗るのは思ってた以上に力がいる。何度か繰り返すうちにコツが解ってきた。そうなるとどろんこ遊びの感覚から無心になって壁塗りに没頭!

いよいよ土壁塗りの体験。ワラが発酵した何となくつんを鼻を突く臭いに気後れしながら「エイッ」とバケツに手を突っ込み、土を握りしめ思いきり壁に塗りたくる。隙間なく土を塗るのは思ってた以上に力がいる。何度か繰り返すうちにコツが解ってきた。そうなるとどろんこ遊びの感覚から無心になって壁塗りに没頭!

同じことをやってても

同じことをやってても

メロンとスイカは、収穫のタイミングを見極めるのが難しく、あたりはずれがありましたが、それでもみずみずしい果物をいただける事にはとても感謝しています。

メロンとスイカは、収穫のタイミングを見極めるのが難しく、あたりはずれがありましたが、それでもみずみずしい果物をいただける事にはとても感謝しています。

:アクティバ田んぼ(関市武芸川温泉を西へ1,200m)

:アクティバ田んぼ(関市武芸川温泉を西へ1,200m)

たしかに市場経済の観点で言えば、効率よく大量に作れるF1種の野菜は文句なしの優等生かもしれません。

たしかに市場経済の観点で言えば、効率よく大量に作れるF1種の野菜は文句なしの優等生かもしれません。

自然の中に出かけて身体を動かして、なかまと過ごす、というのはすごく楽しいですし、気持ちいいですよね。

自然の中に出かけて身体を動かして、なかまと過ごす、というのはすごく楽しいですし、気持ちいいですよね。

「早寝早起き朝ごはん運動」の背景には学力低下の問題があります。学力を上げるためには、朝早く起きて、ごはんを食べて勉強したほうがいいんだ、と主張している方々が多いし、朝ごはんを食べている子どものほうが学力が高いみたいなことをいわれる…

「早寝早起き朝ごはん運動」の背景には学力低下の問題があります。学力を上げるためには、朝早く起きて、ごはんを食べて勉強したほうがいいんだ、と主張している方々が多いし、朝ごはんを食べている子どものほうが学力が高いみたいなことをいわれる…

テーマに座学のあと、意見交換を行いました。楽観バイアスを理解し、その時に備える。その時、とは・・・すなわち「死」。悲観的だろうと、楽観的だろうと『死』は必ず迎えることになる。その時をどうイメージするか、参加者全員で意見交換をしました。

テーマに座学のあと、意見交換を行いました。楽観バイアスを理解し、その時に備える。その時、とは・・・すなわち「死」。悲観的だろうと、楽観的だろうと『死』は必ず迎えることになる。その時をどうイメージするか、参加者全員で意見交換をしました。

参加者11名中2番のペンギンと思った方が3名。 1寄りの3が1名、7名の方が3番ペンギンでした。

参加者11名中2番のペンギンと思った方が3名。 1寄りの3が1名、7名の方が3番ペンギンでした。

Sさん

Sさん

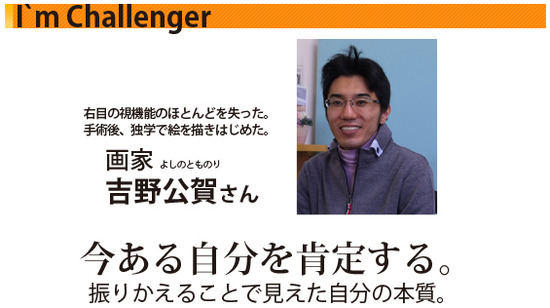

よしのとものり◆プロフィール

よしのとものり◆プロフィール

米の栄養価のほとんどは、外皮、ぬか、胚芽にあるので、精白米は重要な栄養素を捨てたことになります。

米の栄養価のほとんどは、外皮、ぬか、胚芽にあるので、精白米は重要な栄養素を捨てたことになります。