放射能勉強会 4回シリーズ

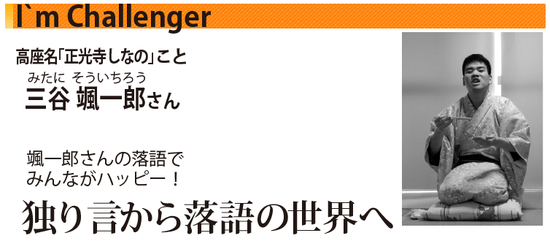

主催:農学友の会 共催:GIS研究会、花丸一座、東海芸術アカデミー

美濃加茂市 文化の森 みどりのホール 7/24 10:00~12:00

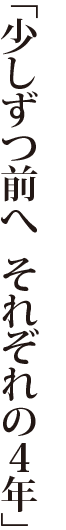

自分とフクシマとどういう関係があるのか

飯舘村は日本で最も美しい村とたたえられている三つの村のうちの一つです。事故後、村の郵便局の前で計ったカウンターは23.63マイクロシーベルト!恐ろしい数字です。もしここで一年間過ごしたら、原発労働者の被曝限界値の基準値を遙かに上回ってしまいます。なのに、住民は知らずに生活していた。その後、計画的避難区域に指定され、全員避難しなさいと…農家の人は土地を持って出ていくことは出来ないし、まだ1000人弱の人が残っている。非常に厳しい状況にあります。

25年前にチェルノブイリ4号炉が爆発しました。事故の直後、日本の電気事業連合会は「チェルノブイリの原発は日本とは違う特別な構造の原発で、日本では起こりえない!」と書いたパンフレットを配布しました。しかし、同じことが起きた。実際に事故が起こってみると、結果はほとんど一緒です。原発が持っている本質的な問題が浮上したのです。

放射能の影響

私たちは常に自然放射能を浴びています。放射能で細胞の遺伝子が傷つくのですが、私たちはそれを修復する酵素を持っています。普段はどんどん修復するのですが、たまに修復ミスを起こす。年をとるとミスも増えていきます。

放射能の他に化学物質の影響もありますが、年をとってガンが増えるのは当たり前。心臓病、糖尿病、とだんだん病気が増える、これも当たり前と考えます。問題は放射能がそれを加速させてしまうこと。若い人が年寄りの病気になる、ということ。しかし広島、長崎を経験された専門の先生方は、それを放射能の影響と認めない。チェルノブイリから多くのことを学んでいないのです。

また、放射能は成長ホルモンに大きく影響します。それは14歳以下の子どもが圧倒的に多く、男女比較をしてみると女性が多いのです。

怖いのは内部被曝 食べ物に要注意

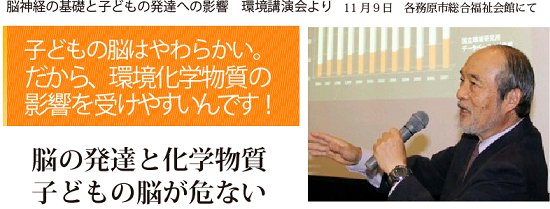

内部被曝は細胞の中から体中に入って、放射線が遺伝子を壊していく。特に盛んに細胞分裂を起こしている赤ちゃん、小さい子どもなどは影響が大きいです。遺伝子の傷は若い人ほど広がるから、結果いろんな病気になったりします。

食べ物の影響は大きいですが、セシウムなどに汚染されたものを食べた後で綺麗な食べ物を食べたら、半減します。セシウム自体は2ヶ月ぐらいで体から出ていくんですが、ずーっと汚染された食品を食べ続けていると、あるレベルに達して、それが病気の原因になる。放射能の影響は、がんと白血病といわれていますがそれは間違いです。

確かに広島、長崎で原爆が落ちた後、がん、白血病が多発しましたが、(チェルノブイリも同様)病気全体からいえば発生の一割以下。それよりも心臓病、脳血管病、糖尿病、先天性異常、が多いです。福島も心配です。今のうちは何ともないが4,5年経ってからどうなるか非常に心配。

今後起こってくるのはおそらく海の魚の汚染で、食物連鎖が始まる。小さい魚からだんだん大きな魚に汚染が移っていく。今一番心配なのが、コウナゴ。この小さい魚は汚染したプランクトンを食べるから、連鎖はそこから始まるんです。

低容量の放射線の影響 (NPO法人知的人材ネットワークより)

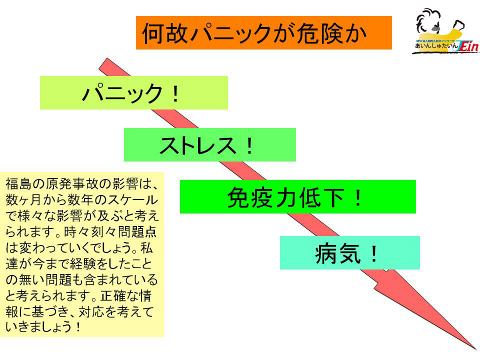

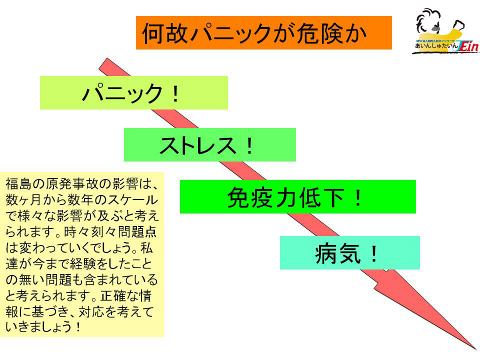

福島の原発事故に際し、多くの人にとって問題なのは、低容量の放射線の影響です。今までに報告されている範囲では200mSv以下では、直接的な身体への影響はないと考えられています。ただ、これ以下の線量でも発がんリスクが上昇する可能性が心配されます。他にも影響があるかもしれないという不安もあります。

一度に大量の放射能を浴びた場合と、低容量の放射線を長期にわたって浴びた場合では身体への影響は異なります。私たちの身体は、容易に遺伝子の傷ついた細胞をはびこらせないための、何十もの抑制機構を持っています。

通常は傷つけられたDNAはすぐさま酵素により損傷部位が取り除かれ修復されます。そして変異した細胞を除去する最後の砦が免疫システムです。免疫機能が低下するような要因(過度なストレス、恐怖、絶望など)を取り除くことで、晩発性の病気を防ぐことにつながるのです。

汚泥の汚染

次に問題となっているのが、下水処理場の汚泥の汚染。下水処理場は、台所の水、トイレの排水、側溝の水を集めて処理している。われわれの生活環境に入ってきた放射能を全部集めて処理している。当然汚泥の汚染が起きるのは福島県内だけでなく首都圏にも深刻な問題が広がってきている。政府は方針を出していないばかりか、最近はそれを焼却してもいいといい出した。もし8000ベクレル/キログラム以下であれば、将来家を建てる予定がない、あるいは井戸を掘る予定がないところは埋めてもいいともいった。これは全国に汚染を広げることを意味します。

この問題に、私たちはどう関わったらいいのかしっかり考える必要がありますね。

——————————————

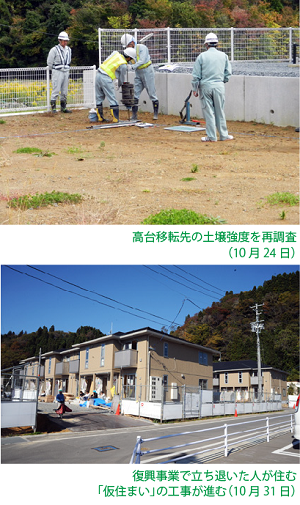

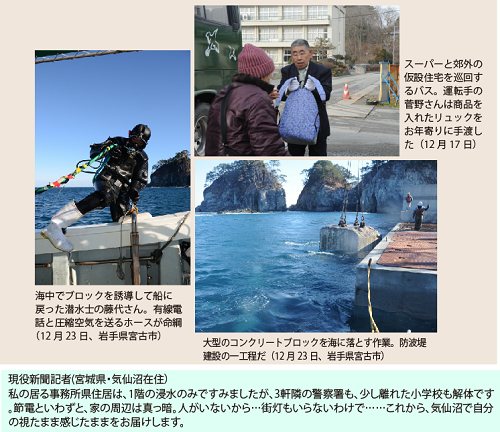

「汚染がれき」のゆくえ (アエラ8/8より)

岩手・宮城両県のがれきを全国で分散処理する計画が進んでいる。環境省の前提は「汚染はない」だが、稲わら、腐葉土のようなことはないのか。不安が広がっている。「放射性物質が運び込まれ、少しでも土壌や水に漏れだしたら子どもたちの健康はどうなるのか。不安です」と話すのは幼稚園児の母親。これまで主に東北・関東地方でわき起こってきた、放射性物質による健康被害への不安。それが遠く離れた西日本でも広がっている。

いまだ膨大ながれきが残る被災地の市町村は「反がれき受け入れ」の動きに困惑している。受け入れ側の住民にとっても被災地にとっても、不安の源となっているがれきの放射能だが、比較的最近まで目立った問題にはなっていなかった。

「被災地のがれき受け入れを全国に呼びかけた時点では、放射能が問題になるとは想定していなかった」それが問題視されるようになったのは6月下旬以降、東京都や千葉県柏市などの産業廃棄物処理施設で、ごみの焼却灰から高濃度の放射性物質が検出されたから。がれきを広域処理すれば、放射性物質が拡散する可能性がある。一方で、被災地だけでは処理しきれない—。原発事故で飛び散った放射性物質は、時間の経過と共に、影響範囲を着実に広げている。

——————————————

がれき処理を担うと表明した自治体・一部事務組合の一覧に岐阜県では、大垣市、高山市、多治見市、中津川市、瑞浪市、山形市、下呂市、岐阜羽島衛生施設組合、加茂衛生施設利用組合、南濃衛生施設利用事務組合があった。

質問タイム

Q: 近海魚はまだ大丈夫ですか?

A: 場所による。

千葉沖あたりは福島の南の方に海流が流れているからこれは危ないと思う。国は海の汚染、魚の汚染に関しては調べていない。本来ならもっと細かい汚染を調べ、データをとり発表する必要がある。

Q: 岐阜県にモニタリングポストがあるが・・・

A: 福島以外からも測定すれば検出するだろうが、生活に影響はないと思う。

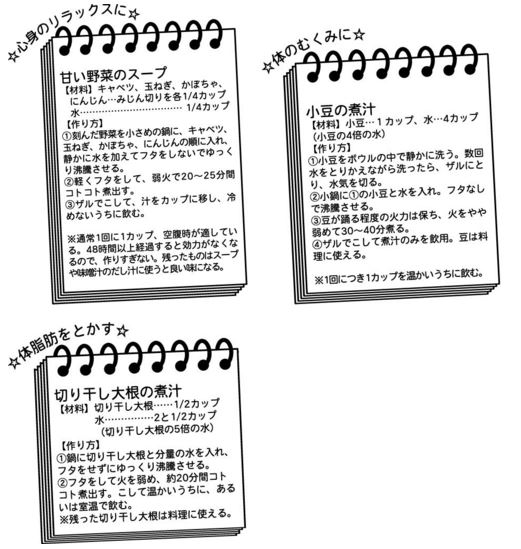

食べ物は気をつけるしかない。産地を選ぶ、それもむずかしいとなると、汚染しにくい食べ物を食べる。たとえば野菜。キャベツの仲間アブラナ科は、カリウムが多いので汚染しやすいと覚えておく。トマト、なす、キュウリ、ネギの仲間は汚染しにくいから、そういうものを選んで食べるとか。あと、酢の物にするとよい。ただしその酢は飲まないこと。

(※われわれは、菜の花を植えてそこからセシウムを吸収する事業を展開。福島県内の学校のグランドの表土を5〜10センチ剥いで2〜3メートルの穴を掘って埋めることもしています。被曝を防ぐ方法としてとりあえずの策ですが・・・)

Q: 一才の子の免疫力低下が気になります。

A: 免疫力を強化すれば放射能の影響はかなり防ぐことができます。

そのためには、抗酸化性のビタミンA,E,Cが大事。ジャムなどに含まれているペクチンも有効で、セシウムを固くくっつけて便と一緒に排出させます。免疫力を増加させる方法もあります。アメリカのインディアンより風邪薬として使われてきた薬草・ヘキナシア(きく科・多年草)は抗ウィルス、免疫強化、殺菌消毒、抗感染症などの働きが確認されています。しかし、多量の摂取は副作用があるので注意してください。

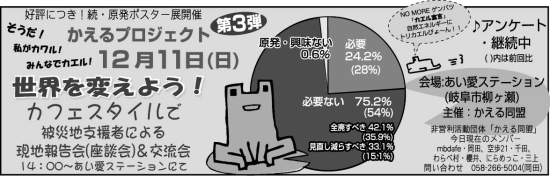

Q: 脱原発に向けできることは?

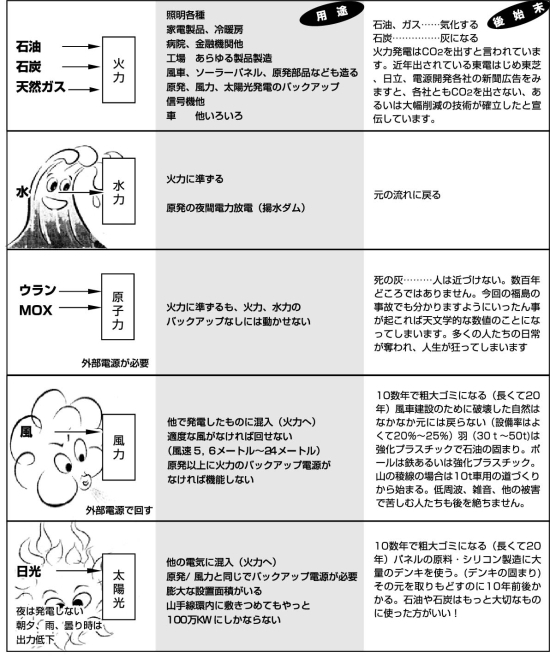

A: 今後は、もんじゅが再開しないよう働きかけましょう。

ウラン燃料はあと60年しかもちません。それをカバーするために再処理工場(六カ所)を造った。もんじゅを停止すれば、使用済み燃料は六ヶ所に行かないので、六カ所も稼働できません。国民の一人として出来ることは、事実を知ること、声を挙げること、そして実行に移すことだと思います

プロフィール

河田 昌東(元四日市大学非常勤講師、チェルノブイリ救援・中部理事)

放射能勉強会のご案内

第3回 9月18日(日)

松井英介氏(岐阜環境医学研究所所長・医師)◆内部被曝について

第4回 11月26日(土)

田中 優氏(未来バンク事業組合理事長、天然住宅代表)◆安心して暮らしていくために

ぜひみたい映画『100,000年後の安全』

『100,000年後の安全』2009年/デンマーク、フィンランド、スウェーデン、イタリア/79分

原発から生まれる放射性廃棄物の放射能レベルが生物に無害になるまでには最低10万年を要すると考えられている。透明で無色 放射能を人間は関知できません再処理は危険だ。その過程でプルトニウムが流出するかも。

未来の地球の安全を問いかけるドキュメンタリー。放射性廃棄物を巡る問いかけてと印象的な映像…名古屋・大垣で上映され、今後の予定は未定。近隣映画館を要チェック。

このイベントの基本コンセプトは、ギフト。ギブ&テイクではなく、ギフトです。この考えをシェアし、実践して、体験を共有する事です。特徴は、参加者全員で共に作り上げるというところ。入場料はなし。その代わりに参加者は自分のギフトを持ち寄ります。今回は、事前に申し込みをしてもらい、なにをギフトするのかはっきりと伝えてもらうことにしたので、色々な形での参加とギフトが集まりました。

このイベントの基本コンセプトは、ギフト。ギブ&テイクではなく、ギフトです。この考えをシェアし、実践して、体験を共有する事です。特徴は、参加者全員で共に作り上げるというところ。入場料はなし。その代わりに参加者は自分のギフトを持ち寄ります。今回は、事前に申し込みをしてもらい、なにをギフトするのかはっきりと伝えてもらうことにしたので、色々な形での参加とギフトが集まりました。

Mさん:そう言う時なのかな?我が出て来たというか。

Mさん:そう言う時なのかな?我が出て来たというか。

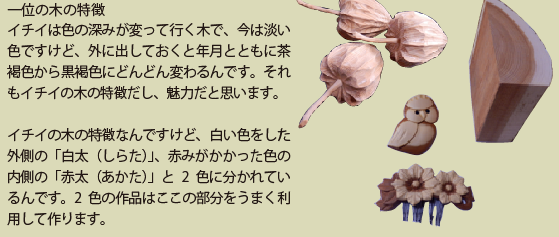

フランスでは、骨壺を持ち帰ってリビングなどに置いておく遺族が多く、一見骨壺と分からない美しいものが好まれる。木製、銅製、陶器、メッキ仕上げなど、色・素材共にさまざまな骨壺のバリエーションがある点は日本との大きな違い。

フランスでは、骨壺を持ち帰ってリビングなどに置いておく遺族が多く、一見骨壺と分からない美しいものが好まれる。木製、銅製、陶器、メッキ仕上げなど、色・素材共にさまざまな骨壺のバリエーションがある点は日本との大きな違い。 スポーツにちなんだボール型骨つぼも登場!

スポーツにちなんだボール型骨つぼも登場!

「酢漬け」

「酢漬け」 「ゆがく」

「ゆがく」

大人になって働きはじめてからは、こんなことがありました。仕事がうまくできなくて、精神的にも肉体的にも参ってしまい、辞めざるをえなくなったのです。人と話すのもこわく、しばらく家のことだけをして過ごしていました。でも、そうしているうちに、ごはんがおいしかった、布団を干したら気持ちいい、部屋を掃除したらすっきりした。あたりまえのことをあたりまえに感じることができ、「ちゃんと自分がここにいる」と思えました。枯れていた自分が、満ちていったような気もしました。

大人になって働きはじめてからは、こんなことがありました。仕事がうまくできなくて、精神的にも肉体的にも参ってしまい、辞めざるをえなくなったのです。人と話すのもこわく、しばらく家のことだけをして過ごしていました。でも、そうしているうちに、ごはんがおいしかった、布団を干したら気持ちいい、部屋を掃除したらすっきりした。あたりまえのことをあたりまえに感じることができ、「ちゃんと自分がここにいる」と思えました。枯れていた自分が、満ちていったような気もしました。