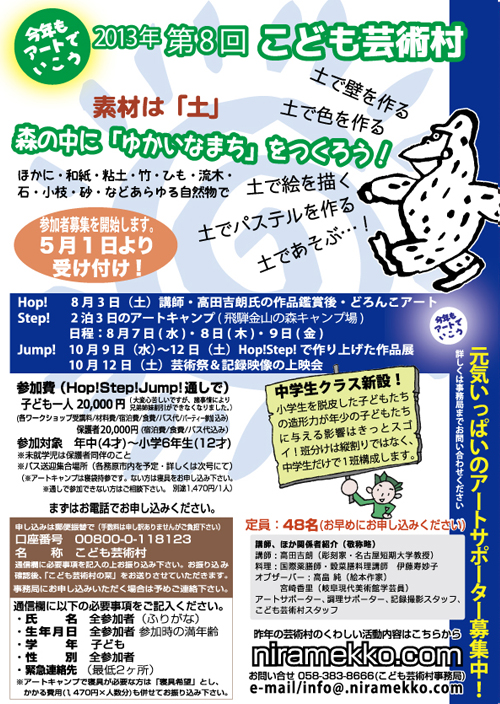

講演会レポートー① 11月3日 岐阜市市民会館

主催:2012平和のつどい実行委員会

<平和>の利用法

アーサー・ビナードさん

詩人・随筆家

鼻歌三丁の内部被曝

7年前に、第五福竜丸の物語を僕が語ることになりました。第五福竜丸は、水爆実験が行われていた海上から100キロ以上離れていて、そこに放射性物質と灰が混ざったものが吹雪のように降ってきて23人の乗組員の体の中に入ってきた。鼻から、口から、手の切り傷から入って、そして「ジリジリ」と体の組織を壊していったんです。その内部被曝をどういうふうに理解するか、僕は被曝を自分の経験として語らなくてはいけなかった。そういうとき出会ったのが”鼻歌三丁矢筈切り”という日本の古い言葉。鋭い刀でいきなり切られても、本人は気づかないまま鼻歌を歌いながら三丁ばかり平気で歩いて、その後切られた影響が出て死んじゃった、という意味です。

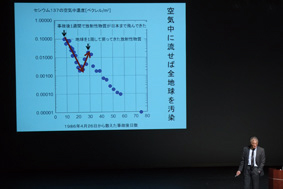

これが内部被曝による人体への影響なんです。放射性物質から斬られるとき、大量被爆ならその瞬間にわかります。でも、僕らが生活の中で強いられている被曝は低線量被曝で内部被曝が中心。毎日毎日セシウムを少?しずつ食わされる。セシウム137がたっぷり入った弁当をおいしく食べて、その日講演会を聴いて、家に帰ってテレビを観てもなんともない。三丁どころかずっと平気で歩ける。だけど、斬られていることは間違いない。「ただちに影響はない」。その通り!ただちに影響はないのが、この鼻歌三丁矢筈斬りの本質なんですね。しかも、子どもたちは何百里、何千里という道のりが残っているはずなのに、ここで斬られるとその影響が出る確率が高くなる。

ほんとうの原子力の歴史

今の世界を核兵器核開発の力で操っている人達はプルトニウムのことしか考えていない。原爆も水爆も、核開発はプルトニウムが本流なんです。プルトニウムしか意味がない。

今日お持ちしました「未来へのパスポート」っていう資料。原子力について楽しいマンガと一緒に書かれています。発行元は東京電力株式会社原子力計画部。1997年に出されて、子どもたちにイヤっていうほど配った資料です。僕が一番すごいなぁ、と思うのは、原子力の歴史を書いたページです。

「原子力の歴史。レントゲンが放射線の一種であるX線を発見。1895年は原子力の歴史の始まりだ。翌年キュリー夫人はその放射線が、原子の中から飛び出してくるということを見つけ、1905年、アインシュタインは原子が核分裂する時にエネルギーが出る、という重要な予言をした。後に、この予言が正しいことが証明されると1942年にエンリコ・フェルミが世界初の原子炉を作って、ウラン原子を核分裂させることに成功。こうした成果をもとに研究が進められた結果、今では世界31カ国で原子力による電気が作られているよ。」

この、「原子力の歴史」の離れ業。例えば、これが「卵の歴史」だとしたら、卵の歴史をはじめから今日まで全部まとめて、鶏に一切触れることなく終わりにしている文章なんです。原子力の歴史といって、レントゲンから始まってアインシュタインを経てフェルミまでいくんですよ。一切核開発、原爆に触れてないでしょ。原子力の歴史の99.9%が核兵器作りなんです。核兵器作りとはつまりプルトニウム作りであり、核開発なんです。

1942年にエンリコ・フェルミがシカゴ市民が知らない秘密の施設で、世界初の原子炉を作って「シカゴパイル」と名付けた「プルトニウム作り機」。日本語で被爆者の造語を踏まえて名付けるとピカドンじゃなくて「ジリジリ」。「プルトニウム作り機」でも「ジリジリ」でもどちらでも現実と?がるんだけど、日本語では売り込むための商品名として「原子炉」と言う名前をつけたんです。なんで”炉”とつくかというと戦後の復興のおかげ鉄鋼の溶鉱炉のイメージをうまく使うためにそういう名前を付けたんです。

ことばを取り戻そう!

1953年の12月にアイゼンハワー大統領の国連総会での演説で、「平和利用」という言葉が出されました。「平和のためにこのエネルギーを使います。みなさんこれで電気を作るとゆくゆくは電気代がタダになります」って約束した。それで翌年の3月1日にビキニ環礁で核実験の水爆ですよ。しかも5発続けてやってる。大統領の舌の根も乾かぬうちに。

今僕は「炉」と言う言葉は肯定して使えないです。「平和」もそう。平和利用、という言葉が「平和」という言葉の息を止めたんですね。僕らがこれからやんなきゃいけないことは、その言葉を取り返すこと。平和という言葉をそうやってボロ雑巾みたいに使われたら、たまったもんじゃないです。

どうやって平和をとりもどすか、その戦いは言葉の戦いなんです。言葉で闘って現実を変えていくしかないです。僕らにとってその足場になるのが憲法なんです。僕らは憲法を言葉の戦いの道具にしないといけないです。そのためにはもちろん「平和」も取り返さなきゃいけないし、「原子炉」と言う言葉を「ジリジリ」という言い方に変えなきゃいけない。原爆だって核兵器だってその言葉自体がもう歪曲された、核開発をやった人達が作った言葉なんです。正しい呼び方は「ピカドン」です。「ピカドン」という言葉だけが体験した人の視点が入っているんです。そこが決定的に違う。その言葉を僕らが取り返して、この核開発に終止符を打たなきゃいけないんです。 (文責・にらめっこ)

アーサー・ビナード(Arthur Binard)

1967年、米国ミシガン州生まれ。ニューヨーク州のコルゲート大学で英米文学を学び、卒業と同時に来日、日本語での詩作を始める。詩集『釣り上げては』(思潮社)で中原中也賞、絵本『ここが家だ――ベン・シャーンの第五福竜丸』(集英社)で日本絵本賞を受賞。

私は、「太陽光発電促進賦課金」に納得できなくて、不払いをしています。その結果、電気を止められました。ろうそくと懐中電灯で生活しています。1年経った今、昔の人の生活、電気のない頃を想像できるようになりました。

私は、「太陽光発電促進賦課金」に納得できなくて、不払いをしています。その結果、電気を止められました。ろうそくと懐中電灯で生活しています。1年経った今、昔の人の生活、電気のない頃を想像できるようになりました。 自分の思い

自分の思い

今の仕事は、自然と関わりたいという昔の夢とは一見離れているようですが、とても近い面もあると思います。なぜなら、中医学の理論はもともとすべての自然現象を説明するために生まれてきたものだからです。自然現象の観察から生まれてきた漢方を理解するには、その原料である生薬にも着目する必要があるのではないかと考えています。

今の仕事は、自然と関わりたいという昔の夢とは一見離れているようですが、とても近い面もあると思います。なぜなら、中医学の理論はもともとすべての自然現象を説明するために生まれてきたものだからです。自然現象の観察から生まれてきた漢方を理解するには、その原料である生薬にも着目する必要があるのではないかと考えています。 度かかってしまうと完治することは難しい生活習慣病!

度かかってしまうと完治することは難しい生活習慣病!

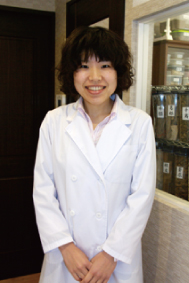

動物性の食品は、ほとんどが陽性の食べ物です。

動物性の食品は、ほとんどが陽性の食べ物です。 最近、マイ箸を携帯しています。

最近、マイ箸を携帯しています。

<Mさん> 私は、食事はできるだけ和食、それくらいです。後は、お兄ちゃんがすぐにゲームとかで部屋にこもりがちなので、晴れたら、強制的に「ハイ外!」って外で遊ばせます。この子も突発診した後でも、普通に戻ったらもう、私も一緒に気晴らしに買い物に行ったりとか、あまり守り過ぎず、という感じですね。

<Mさん> 私は、食事はできるだけ和食、それくらいです。後は、お兄ちゃんがすぐにゲームとかで部屋にこもりがちなので、晴れたら、強制的に「ハイ外!」って外で遊ばせます。この子も突発診した後でも、普通に戻ったらもう、私も一緒に気晴らしに買い物に行ったりとか、あまり守り過ぎず、という感じですね。 <Oさん> 風邪を引いた時は食事の量を減らして、りんごのすりおろしだけにして、ちょっと様子を見ます。以外と子どもって自分で治っていきますよ。

<Oさん> 風邪を引いた時は食事の量を減らして、りんごのすりおろしだけにして、ちょっと様子を見ます。以外と子どもって自分で治っていきますよ。

材料:精製水:90ml、無水エタノール:10ml、ラベンダーエッセンシャルオイル:20滴

材料:精製水:90ml、無水エタノール:10ml、ラベンダーエッセンシャルオイル:20滴 薬局で「ハッカ水」を購入。これは原水なので、3:7くらいに(3がハッカ水、7が水)希釈します。割合は個人差でお好きなように。つぎにスプレーボトルを購入(100円ショップにあります)また、このハッカ水、もう2つ役立つこともあるんです。

薬局で「ハッカ水」を購入。これは原水なので、3:7くらいに(3がハッカ水、7が水)希釈します。割合は個人差でお好きなように。つぎにスプレーボトルを購入(100円ショップにあります)また、このハッカ水、もう2つ役立つこともあるんです。

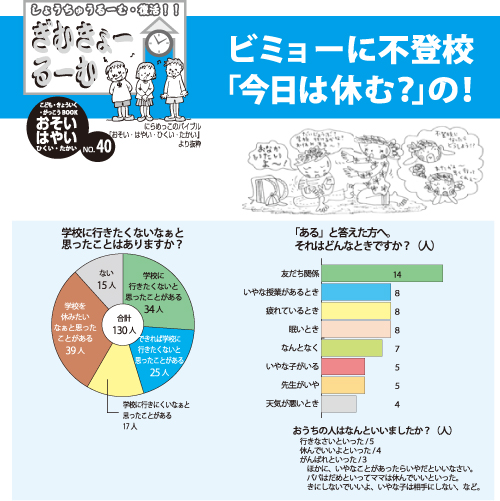

こどもの心を豊かに育みながらも、社会のルールを守り、他人を思いやれる人間に育てていく…そのために必要な「しかり方」には、動かしがたい法則があります。

こどもの心を豊かに育みながらも、社会のルールを守り、他人を思いやれる人間に育てていく…そのために必要な「しかり方」には、動かしがたい法則があります。