第1章 息と呼吸

吸って吐くから 吐いて吸うへ。

質問:1

気持ちを落ち着かせるには、深呼吸がいいと言われていますが、呼吸法は深呼吸とどう違うのですか?

答え:深呼吸は息を吸ってから吐くやり方です。

呼吸法は吐いてから吸うやり方です。違いをひと言で言うと「胸」と「腹」の違いです。

深呼吸は、ラジオ体操の呼吸ですね。吸うとき両手を上に上げて、吐くとき下ろす。吸うほうが先で、胸が主導権を握ってます。西洋式ですかね。呼吸法という言葉にこだわらないで・・・・呼吸は文字どおり吐いてから吸うことをいいます。吐くほうが先で、腹が主導権を握ってます。どちらも気持ちを落ち着かせるにはいいですよ。

質問:2

「ブッダの呼吸」「ヨガの呼吸」「西洋の呼吸」などいろいろあるそうですが、どんな違いがあるのでしょうか?

またどれがベストの呼吸法ですか?

答え:呼吸法はいろいろ。元気に生きるための健康法。道を究める修練。21世紀は心(精神)の時代です。心を調えるには吐いて吸う呼吸です。

ブッダの呼吸

「息」という字は自らの心と書いて息(いき)と読みます。あなたの息は心の状態を表しています。人の命は息のしかたで決まります。生命を大切にするには呼吸を大切にしないとね。

呼吸は吐いて吸うんです。それも気持ちを込めてやるの。息に気づきなさいよ、呼吸を大切にしなさいよ、ということがブッダさんの呼吸の背景にあると思うんです。ブッダさんの呼吸でもう一つ大切なことがあります。「足の裏」です。ブッダさんは足の裏、土踏まずを意識してたのではないでしょうか。中国の荘子さんも足の裏を重要視していますね。「衆人はのどをもって呼吸する。哲人は背骨をもって呼吸する。真人は踵を持って呼吸する」。日本のお坊さん白隠禅師も足の心と書いて「足心」という言葉を使って“土踏まず”を重要視しています。

ヨガの呼吸

ヨガは奥が深い。歴史があります。からだを使って息をする訓練、もともとは修行ですね。人の気持ちは「修行的」になると、歯止めがきかなくなってとことんいっちゃう傾向があるようです。

西洋の呼吸

深呼吸です。体を動かすのが主体の息のしかたです。

質問:6

呼吸数は心拍数と同様に健康状態と関係していますか?

答え:深くて長い呼吸は健康のしるし

ボクは関係していると思います。

「長息(ながいき)」は長生(ながいき)」と言われるように、静かで深く長い呼吸は健康です。落ち着いて穏やかなのも健康的ですね。不健康な呼吸は速い呼吸、乱れてる呼吸です。

ここで言う速い呼吸、乱れてる呼吸はふだんの呼吸のことです。

めいっぱい走ったり、動いたりして早くなった呼吸は健康なんですよ。当然のことですが。

不健康な状態ですとどうしても、早くなる、乱れてくる、一瞬止まる、半呼吸などの呼吸になってくるんです。不整脈っぽくなってくる人もいます。自分で気が付かないうちに息のしかたが呼吸(こきゅう)から吸呼(きゅうこ)になってるんです。気がついたときは健康な状態ではないんですね。

不健康な状態だとどうしても胸とか肩で息をします。

気が上がっている状態です。その結果、息のしかたは早く浅く,呼吸数は多くなると言うことです。

答は呼吸数は健康と関係がある、です。

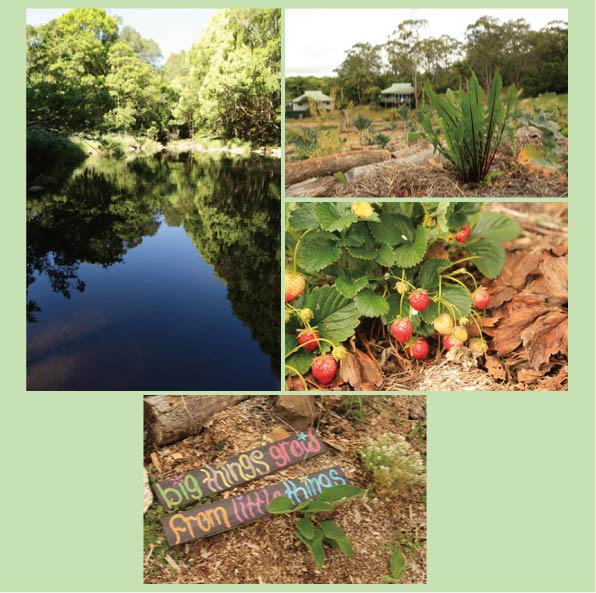

第2章 宇宙と気

呼吸をすると 宇宙を感じるんです。

宇宙は透明なんです。闇なんです。

闇と一体になると心地いいんです。

質問:9

自然の中でいい空気を胸いっぱい吸い込むと、宇宙のエネルギーをもらったようでいい気持ちです。そんなとき息を吐くと、なんだかそのエネルギーを捨ててしまうような気がします。それでも吸うより吐くほうが大事ですか?

答え:宇宙の法則に従いましょう

「自然の中でいい空気を胸いっぱい吸い込むと、宇宙のエネルギーをもらった気持ち」それは本当です。酸素の中に気があるのではなく、気の中に酸素があります。

気という生命エネルギーが空気中に遍満しているからです。

宇宙のエネルギーのひとつである生命エネルギーを分量多く体に取り入れると、からだの一つ一つの細胞が喜ぶようです。そして心は気持ちいいと感じるようです。

「吐くと、なんだかそのエネルギーを捨ててしまうような気がします」これはあなたの神経、感覚がずれています。はっきり言わせていただきますと、欲が深いです。吐くということは、「出す」ことです。捨てるということにつながります。

「吸う」は、「ためる」「独り占めにする」「執着する」。

一方の「吐く」は「執着を取り払う」「心を浄化する」。

吸うより吐くほうが大事と言うことはそういうことです。

呼吸を通して宇宙のエネルギーを取り入れると、人間は気持ちよくなるようになってますね。

人間は、我(エゴ)を捨てるのがこの世(地球)での修行です。

呼吸という機能は吐いたら吐いただけ入ってくることになってます。損はしません。大事なのは、宇宙の心理というのがあって、その心理に準じるのが呼吸だと言うことです。

その心理とは、いろいろな法則のことです。

その一つは「循環の法則」です。「出したものしか入ってこない」きわめて簡単です。宇宙の心理に逆らうと痛い目にあいますから、法則通り出して素直に受け入れるほうが得です。

空っぽにしましょう

空っぽにしましょう

吐くということは、空っぽにすることにつながります。

空っぽは「空」「無」の世界です。

心を空っぽにしてシンプルに生きるという意味です。

空っぽにして生きると楽なんです。

吐いて下さい。出し惜しみしないで思い切って吐ききって下さい。

吐ききった分量だけ入ってきます。この感覚を養って下さい。この感覚です。ですから、吐くと何だかエネルギーを捨ててしまったような気がする、という感覚から、出し惜しみしないで吐ききる感覚にきりかえてください。

質問 11

意気、景気、空気、天気、雰囲気、元気・・・私たちは「気」のつく言葉をふだん<気づかずに><気楽に>たくさん使ってます。これも気功でいう「気」と関係があるのでしょうか?

答え 気はエネルギーです

いろいろな言葉に確かに「気」がくっついていますね。気功でいう「気」は、インドではプラーナ、中国ではチィ、日本ではキといってます。英語などにもquiという言葉が使われるようになってます。

この気はどこにあるのか。気の前に空をつけると空気という言葉です。気は空気中に遍満してます。

気はエネルギーです。波動です。

意気(心意気がある)、景気(好景気)、雰囲気(いい雰囲気)、元気(元気がいい)波動でいえば、こういう言葉は明るく勢いがあります。細かくて、高い波動です。

逆に意気消沈、不景気、病気、悪い雰囲気は荒く、低い波動です。人の気持ち、気分と多分に関係しているようです。

コインの表と裏、両方あってコインの役目をするように、人間の心も同様です。健康な人を元気といいますよね。この気は空気の気です。宇宙のエネルギーです。

健康でない人は病気といいます。病の気は何なんでしょう。人間の心気の気です。人間の心の汚れです。濁ったエネルギーです。これは宇宙のエネルギーとは違います。

気は宇宙の波動

人間が健康になる、元気になるための生活の知恵が、「宇宙エネルギーを使うこと」であることは間違いありませんね。

気功の世界では、息を吐くことを呼気といい、息を吸うことを吸気といいます。吐く息にのせて、からだの不純物を出していきます。もちろん目に見えない心の濁った感情も、吐く息にのせて運んでいきます。こういう点から考えると、気と気功の気は関係ありますよね。むかしの人は気のエネルギーが自然界の現象から、人間の精神、健康にいたるまですべて関係していることを知っていたようですね。

気は生命エネルギーです。宇宙の意識と情報をもった波動です。

第3章 意識と気づき

気づきは人生の運命を決める重要な羅針盤です。

人間が成長するには、気づきが必要なんです。

意識とは目が覚めているときに考えていること、

思い、想像のこと。

気づきとは魂のことなんです。

質問 17

ふだんは何も意識せずに息をしていますが、呼吸法では意識して呼吸します。意識する、しないでどんな違いがあるのですか?

答え 呼吸を意識することは、心を意識すること

はっきり言って、月とすっぽんくらい違います。健康も運命も意識で決まります。意識はあなたの人生の羅針盤なんです。

意識して呼吸するのは、心の汚れを取るのが目的です。

たとえば、透明な心の言葉は・良心の心・感謝の心・慈悲の心・愛の心・謙虚な心・穏やかでやすらかな心・落ち着いている心・・・

濁った心の言葉は・自分さえよければいい心・不安な心・心配な心・怒りの心・恐れの心・愚痴をいう心・泣き言を言う心・憎しみの心・ねたみの心・・・

人間はこの2つの心を持っていてそのときの都合で行ったり来たりします。心の状態は息(呼吸)に現れますから、呼吸を意識するということは、自分の心を意識することになります。

透明な心を「意識する」やり方をお教えしますね。

自分が気に入っている言葉を紙に描いて、目に着くところに貼るんです。便所、天井、壁、至る所に貼って体にたたき込むんです。もちろん手帳に書いて毎日見ます。朝、昼、晩、寝る前。気が付いたら見て、インプットするんです。

極めつきを教えますよ。手のひらに書くんです。気持ちが萎える度にすぐ手のひらを見るんです。これくらいで改善できないときは、お腹に書くんです。風呂に入って消えたら、また書いて寝るんです。これは効果でますよ。