福島原発の事故を受け、エネルギー問題を考える「かえる同盟」が馬場利子さんをお招きして、「明るい未来を生きるには」、というテーマのお話会で原発問題を学んだ。一年後、「実は憲法がこんなに変わることをみなさんに知ってもらいたい」と、馬場さんの出前講座に参加し、愕然とした。戦争を放棄した平和憲法が、戦争ができる憲法に変わる!自民党改憲草案を読むと!え〜っ?!の連続です。暮らしに直結する問題ばかり!

やっぱり変だよ!気づいたら声をあげたくなり、特集を組みました。

そもそも…

そもそも…

憲法を守るべき人は誰?

憲法は国家権力に歯止めをかけるためにある。

『憲法』ってそもそも何でしょう?

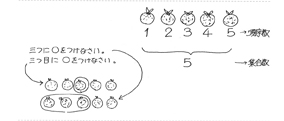

そこでクイズです。

日本国憲法においてこの憲法を守る義務があるのは次の内で誰でしょう?

1-天皇または摂政(天皇の代理者)

2-国会議員など公務員

3-国民 (答は1と2です)

日本国憲法は、政府によって国民を抑圧したり、二度と戦争の惨禍に国民を巻き込むことがないように、権力に歯止めをかけているのです。為政者は憲法を守る義務を負い、憲法で禁止していることをおこなうことはできません。

自民党草案 第十章 最高法規

第百二条(憲法尊重擁護義務)すべて国民は、この憲法を尊重しなければならない。

2 国会議員、国務大臣、裁判官その他の

公務員は、この憲法を擁護する義務を負う。

自民党の草案では「国民に義務を課したい」意図・内容がわかってきます。

現憲法は、私たちの自由や平和など個人としての権利を尊重しています。改正草案のこの条文でもうひとつ気になるところがあります。憲法を守るべき人として日本国憲法に記載されている人々から「天皇または摂政」が除かれていること。自民党案では、天皇は「象徴」ではなく「元首」であると規定しています。国家元首としての天皇が、憲法を守る義務がないと言うことは、何を意味するのでしょうか?

憲法前文がこんなにも変わる!

「平和への誓い」が消えた!!

日本国憲法 前文(第1段落)

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

この一文を読むだけでも、日本国憲法は「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにする」と決意した「平和への誓い」であることがわかります。ところが、この決意が、自民党草案前文ではすっかり消され、こんな言葉になっています。

自民党草案 前文(第2段落)

我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な位置を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界平和と繁栄に貢献する。

「国際社会において重要な位置を占めている」と自画自賛しているこの自民党草案前文の部分は少しも心に響いてきません。その理由はなんでしょう?

それは、日本国民が強いられた過去の戦争の歴史に触れず、あえて戦後の経済成長だけを書くことで、戦争から今に至る国民の暮らしや心情を排除しているからだと思います。

憲法の前文は、戦争で傷つき、倒れた人びとの平和への悲願が結実したものであるからこそ、心に響くのだと思います。

日本が起こした戦争は、国民を苦しめただけではなく、日本が侵略した国々の人びとにも、大きな痛みと悲哀を与えたことを、しっかり受け止めたいと思います。戦争はいったん起こしてしまえば、人の誠意や願いでは止められないということを忘れてはならないと思います。憲法前文は、被害を与えた国の人びとに対しても、決して再び戦争を起こさない国となることを、日本の決意として表明したのです。

日本国憲法 前文(第2〜4段落)

われらは、平和を維持し、専制と隷属、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から逃れて、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。

日本国民は、国家の名誉にかけ、全力を挙げてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

これに対して、改正草案の前文はこう締めくくられています。

我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や化学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。

日本国民は、よき伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

現憲法が、全世界が平和に生存する権利をうたい、全力を挙げて国の理想を達成することを誓っているのに対し、自民党は「活力ある経済活動を通じて国を成長させる」ことをうたっています。国家の最高法規というより、まるで、企業訓のように見えませんか。経済の発展こそ、最も大切な政治の目的、とくり返し主張している現自民党党首の考えがよく現れていると思います。

EU(欧州連合)は、国の枠組みで政治や経済を考えるところに侵略や戦争の火種が起こることを、世界大戦の経験から学び、そのようなことをくり返さないように、国境を越えた政治・経済圏を考え、実現しようとしています。自民党草案はそれをまったく反対の考えのように感じられます。

戦争放棄と安全保障、何が違うの?

国防軍が作られる?

日本国憲法 第二章 戦争放棄

第九条 日本国民は、正義と秩序を記帳とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国も交戦権は、これを認めない。

よく「憲法九条は理想論で、他国が侵略してきたときに防衛できないのは独立国とはいえない」という意見を聞きます。それは、「戦争」と「他国の侵略行為に対する防衛」を混同した意見です。国際法では、防衛のための武力行使を戦争とはいいません。

自民党草案 第二章 安全保障

第九条の二(国防軍) 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。

2 国防軍は、前項の規定する任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。

「国防軍」って何でしょうか?「軍」というからには、戦争をするための軍隊ですよね。現在の自衛隊もすでに十分な武力を持っていますが、これが憲法違反ではないかという意見がこれまでずっとありました。だから、この際「原隊」という位置づけに変えてしまおうというのが、自民党のねらいです。第5項では、国防軍のために「審判所」を置くとされています。

5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪または国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。

審判所とは、いわゆる軍法会議のことです。たとえば、軍で戦闘命令が下り、敵国民を殺すことを命じられた兵士が「殺人は嫌だ」と言って実行しなかった場合、命令違反として厳しく罰せられるでしょう。平和な社会では、人が誰かに殺人を命じて実行したら、殺人を命じた人も処罰されます。つまり、現在ある裁判所では審理できないことが国防軍には起こる、ということが前提になっているわけです。戦争さえしなければ、決して必要のない機関です。

そして、「安全保障」の章を自民党案は・・・

第九条の三(領土の保全等)国は,主権として独立をまもるため、国民と協力して,領土、領海及び領空を保全し、その資源を確保しなければならない。

この条項がもし承認されたら、領土を守り資源を確保することに、国民も義務を負うことになります。国民に何をさせようとしているのか、不安を感じます。

私は「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意した」日本国憲法を守り、日本国憲法に守られたいと思います。

「緊急事態」条項って必要なの?

「緊急事態」条項を新設 その中身は・・・

● 緊急事態宣言で三権が内閣に集中する

三権分立によって、政権の暴走も食い止められることになっているわけです。ところが、もし自民党草案にある「緊急事態」宣言が発令されたら、先ほど見たように、内閣と内閣総理大臣の意図次第で、私有財産の処分、地方自治体への協力要請、自衛隊の武力行使すら発動できるようになります。つまり内閣が立法権も、司法権も全部まとめて握ることができるのです。そしてどのような時を「緊急事態」というのか、確認してみましょう。

① わが国に対する外部からの武力攻撃

② 内乱等による社会秩序の混乱

③ 地震等による大規模な自然災害

④ その他の法律で定める緊急事態

① と③は客観的な判断基準があると思いますが、②はどういう場合が該当するのかは内閣総理大臣の判断次第です。④にいたっては、どのような事態について定められることになるのか、まったくわかりません。

憲法にこのような「緊急事態」条項がつくられたら、民主主義から大きく逸脱することになるのではないでしょうか?

私たちの望む未来を創りましょう!

政治は変わらないと、決めつけるのはやめましょう。憲法は私たちが「主権者」であると、励ましてくれています。私たちがまずできることは、願いを共有できる人を代表に選んでいくことです。戦後70年、私たちのいのちと暮らしは、日本国憲法の「基本的人権の尊重」「国民主権」「平和主義」に守られてきたと思います。どんな人も一人ひとりが大切にされる国、世界の平和と共存に力を尽くす国でありつづけることを、日本国憲法は誓っています。そのことをきちんと理解し、将来に手渡す意志のある政治家を、私たちの代弁者として選ぶ努力を私たちはしなくてはならないと思います。

誰かにまかせきりにするのはやめましょう。

あきらめないで、希望と理想に向かって努力する楽しさを、私たちは子どもたちに示したいと強く思います。

私たちの意志で、戦後100年、200年・・・と、誰をも殺さず、殺されることのない平和な国の手本となる歴史を創っていきましょう!

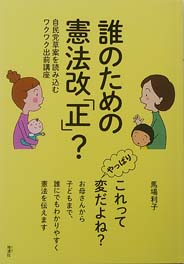

地湧社 定価[本体500円+税]

地湧社 定価[本体500円+税]

今回の特集は9条と安全保障、緊急事態宣言を主に抜粋し編集しています。

◆基本的人権はどうなるの?◆公益・公の秩序を優先する自民党案◆家族の義務を盛りこむのはなぜ?など、

私たちの暮らしに大きく関わることが改「正」?されるとどうなるか、わかりやすく描かれています。

![kinenkan1[1]](http://niramekko.com/web/wp-content/uploads/2016/04/kinenkan11.gif)