平和とは暮らしそのもの

映画「カンタ!ティモール」から平和を考える

監督:広田奈津子さんに聞く

カンタ!ティモール・監督:広瀬 奈津子さん(中央)助監督/音楽:小向 定さん(右)長男 のはら君(3歳・左)

その暮らしを脅かすもの・・・

開発という名の自然破壊

私が生まれた年に近くの田んぼにコウノトリがいたのですが、目撃されたのはそれが最後だったそうです。10歳の頃、タヌキなどの小動物がいっぱい住んでいた雑木林がブルドーザーで更地にされてしまった。タヌキの巣穴がありそうな藪を見て子どもごころにも「子育てしてるんだなー」って思ってた矢先のことでした。命がなかったことのように扱われ、何を軸にして生きていけばいいんだろうと思ったんです。すごくショックで、そのことが私の中で解決しないまま、高校を卒業。その頃にインディアンの教えの本に出会うんですね。それが第二の衝撃でした。本の名前は『父は空、母は大地』(パロル舎/現在絶版)。美しい絵に惹かれてちょっと開いたら、そのまま涙が止まらなくなって。本にはこうありました。「ワシントンの大首長が 土地を買いたいといってきた。どうしたら 空が買えるというのだろう?そして 大地を。」「大地は わたしたちに属しているのではない。わたしたちが 大地に属しているのだ。」(一部抜粋)これは、アメリカの第14代大統領フランクリン・ピアスがインディアンたちの土地を買収し居留地をあたえると申し出たときに、インディアンのシアトル酋長が、大統領にに宛てた手紙が元になっています。大地を母として大切にする人たちがいることを知り、嬉しくて居ても立ってもいられなくなりました。

それからカナダに行く機会ができ、いろんな先住民部族が集まるお祭りに立ち会いました。そこでおじいさんが「我々だけじゃないよ、大地を母と呼ぶ人たちは、世界中にいるんだ」ということを教えてくれた。そして「日本ももともとは家族だったんだよ、その視点で旅をしなさい」と言うアドバイスをいただき、大学4年間に縁の出来た場所を訪ねて行ったんです。

戦争の裏側にあるもの

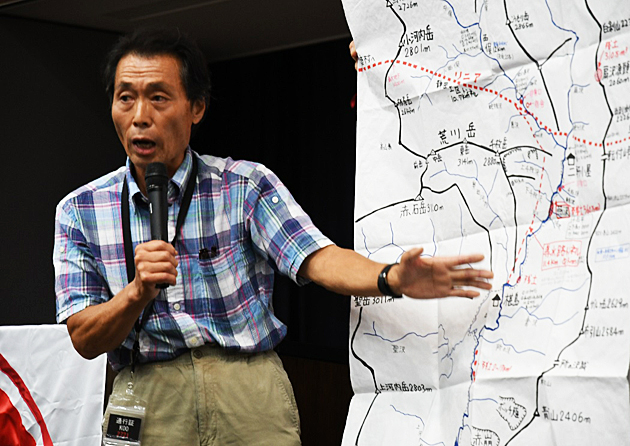

各地を1人で旅する中で、東ティモールが国家を作ると聞いて興味を持ちました。調べてみると、東ティモールという小さな国が大きなインドネシア軍に軍事支配されたこと、日本がインドネシア軍に加担し続けていたことがわかりました。全然知らなかった。衝撃でした。

インドネシア軍は東ティモールへ武力で攻め入るのですが、国連はそれを認めず、いくつもの国が軍の行為を非難してインドネシアへの資金援助を断ちました。そんな中、日本はその埋め合わせをするかのように援助額を増やし、軍撤退を求める国連決議には反対票を投じ続けたのです。その間、東ティモールでは恐怖政治が24年続き、国民の三人に一人が命を落とした。その背景にはティモール沖の大きな油田開発があり、資源に頼る私たちの暮らしがあったのだと思います。

国家って何だろう

東ティモールの人々は壮絶な独立運動をして軍を追い払い、国家を作りました。でも、ティモールを旅するうち、それは必ずしも国家を作るための闘いではなかったのだとわかりました。彼らは正式なあいさつをするとき、自分の名を名乗った後、父方の姓、母方の姓を名乗り、さらに、自分の山の名前を名乗るんですね。その山から水をいただき、その山は魂が帰るところ。とても大事なんです。わたしは自分の山の名前がわからなくて叱られました。

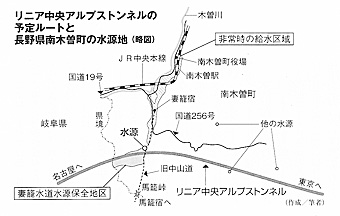

日本に帰って調べたら、家の井戸水は近くの東谷山からで、水道水は愛知用水、木曽山系の山から来ていることがわかり、それぞれの山の上の神社にお参りに行きました。日本国家の一員であるずっと前に、この山の麓に住む者として支えられていたんですね。大地があり、森があり水があり、それがなければ1日も暮らせない。インドネシア軍は、軍に寝返るか、さもなくば殺すと人々に迫った。でも人々はどうしても土地を離れない。軍が撤退するまで24年間、頑なに軍のやり方を拒んだのです。そこに先祖が眠りその山を代々守ってきてその山に守られてきて。そういう文化が保たれてなかったら、土地はお金で売れるものになり、人間の根っこは大地につかなくなってしまう。

山を守り、そこで文化が育まれて、人の輪が健全であればそれこそが安全だと思います。そんなコミュニティが世界中に広がっていけばいいなと思います。

ティモールの人々の暮らし

ティモール人の9割が農民です。厳しい自然の中で暮らしのほとんどすべてを自分たちの手で営んでいます。

お百姓さんを見ていると、暮らしは芸術ですよね。たとえば牛追い歌。いい歌い手だと牛がよく働くので、村では重宝される。歌が下手だと牛は勝手に畔に上ちゃって休憩しちゃう・・・(笑)子どもも12歳くらいで歌の修行をしていました。そして収穫になると村人が籾を足で踏んで脱穀をします。そのステップがかっこいいんです。昼間ぐて〜っとしてたおじさんも、お祭りになるとかっこいい。

それは労働とは全然違う次元のことで、経済に換算できない人間のあり方そのものだと思う。それと、男の子を育てて思うのは、戦いたい欲求があるんだなぁ、って。山の暮らしの中では、祭りの準備で牛や豚を殺して捌いたり、狩りに出かけたりします。どちらが死ぬか分からないっていうくらい強い相手とやりやって、その命をいただく。それが村を支える。男の子は特に、そうした、命と深く関わるという行為を欲しているのではないかと。「戦いはだめ」と単純に思っていた私は、それでは片づけられない人間らしさや、生き死にに立ち会う意味、戦いの作法を知る必要があるのだということを理解しました。

星ふる島 ティモール

初めてティモールへ行った時、ある歌を聴きました。それはこう始まっていました。「ねぇ、仲間たち ねぇ大人たち 僕らのあやまちを 大地は知っているよ」。私は「僕らのあやまち」って何のことだろうと思いました。巨大な軍に攻撃される小さなティモールの人が「ぼくらの」と言うのです。その意味を知りたくて、歌っていた青年を探しに出かけました。彼にその意味を尋ねると、「歌は哲学だから、そんなこと聞かないで」って。「そんなことよりも島を見せてあげるよ」と言って、いろいろ連れて行ってもらった。島の暮らしを垣間見る中で、「ぼくらの」と歌われた意味が少しわかりました。ティモールの人々は、体の外側は体の内側だと言います。自分と相手が分けられない、命がひとつらなりにある世界観です。その精神的な土台の上で、独立運動があったのでした。

その歌は爆撃のさなかにひっそりと歌われたものでした。歌には日本語の詩がついて「星降る島」として歌われ、今ではハワイアンフラもつきました。

みえないものの力

インドネシア軍は侵攻当時、ティモール陥落は「一日で足りる」と言っていました。人権団体でさえ、東ティモールの独立は叶えば奇跡と囁いていたそうです。それが最後には軍が諦めて撤退した。それは大きな力ではなく、小さな一人ひとりの想いが働いたのだと思います。ティモールを旅して、私は人一人に秘められた力が何より強いのだと信じられるようになりました。

映画制作は全くの素人仕事で始まりました。険しい山道を行く時や取材の中で、不思議な力に助けられることが多々ありました。そのおかげで出来あがった映画だと思います。きっと「どうか次の世代が平和であるように」って、強く願って亡くなった人の想いが、私たちの仕事を助けてくれたのだと思います。その想い、意識というか、それがすごく大事なのではないかと思うようになりました。

ある村で長老が「死ぬことよりも魂が迷子になることの方が、よほど厄介なんだ」といいました。それは自分の身体が死んで終わり、ではないということ。魂が迷子になるというのは例えば、インドネシア軍から武器やお金を受け取って、本来の生き方ではない選択をすること。ティモールでは、極限状態でもNOと言い続けた人たちが圧倒的に多かった。すごいことだと思います。

振り返って、現代社会はみんなで迷子になっている気がします。経済発展を追い求めて、ゆたかになったつもりが、みんなで迷ってしまってる。どうしていいかわからなくなって、たくさんの子どもたちが自殺して・・・社会が病んでいると感じます。「魂が迷子になっちゃいけない」という言葉を、日本にいてよく思い出します。

星降る島 ほしふるしま

オーマルシーラ オーウルシーラ星降る島に 夜が明ける

朝つつむ 色あふれ

太陽も ほほえんで

ひとみ深く ひかりをゆく

時の空 貫いて

土の記憶 歌は続く

眠るたましいが 見守る島

小さな素足よ 大地に響け

太陽に 海に めぐみは満ちて

祈りの歌に 月が出会う

果てしない 弧を描く

オーマルシーラ オーウルシーラ

星降る島に 夜が明ける

原曲(アレックス作詞作曲)では「ねえ、仲間たち。ねえ、お偉い方々。僕らが間違ったことをすれば、大地はちゃんと知っているよ…」とはじまる。ゲリラ戦中に作られた歌。

原曲(アレックス作詞作曲)では「ねえ、仲間たち。ねえ、お偉い方々。僕らが間違ったことをすれば、大地はちゃんと知っているよ…」とはじまる。ゲリラ戦中に作られた歌。

作曲:Helder Alexio Lopez(通称アレックス/2017年11月9日急逝)

編曲:小向サダム(SADAM) 作詞:広田奈津子

豊かな自然があるちいさな島国・東ティモール。ポルトガルによる植民地支配、そしてインドネシア軍の占領後、1999年に独立をめざす国民による住民投票が行われたものの、インドネシア治安当局による暴力行為を受ける。そうした困難の末、2002年5月に独立を果たした。

豊かな自然があるちいさな島国・東ティモール。ポルトガルによる植民地支配、そしてインドネシア軍の占領後、1999年に独立をめざす国民による住民投票が行われたものの、インドネシア治安当局による暴力行為を受ける。そうした困難の末、2002年5月に独立を果たした。

笑顔があふれている街

ティモールでは見知らぬ人とすれ違っても目を合わせて笑顔を向けます。山村でも、村長にユーモアがあると村の雰囲気がいいですね。

インドネシア軍が1999年に破壊の限りを尽くし、民家の9割が焼けました。わたしが現地に入ったのが2002年。焼け出された難民も家に帰れてない状況でした。インドネシア軍に加担した日本から行くということを、現地の人たちはどう思うのだろう、って、飛行機から島が見えた瞬間に膝が震えちゃったんです。でも、会う人の笑顔に救われ、逆に悲惨な状況の話しを聞いてわたしが落ち込んでいると、肩をぱーんっとたたかれて、「そんな顔しちゃダメよ」、「笑ってなきゃダメよ」、って言われました。

ポリネシアの方で聞いた創世神話で、神さまが天を創って大地を創って、生き物を創っていって、最後におおきな木の根本に人間を座らせました。で、人間をつくる仕上げに神さまは、お腹をくすぐったんですって。すると人間があははって笑って、人間が完成しましたっていう神話。笑ってこそ人間。それをティモールで思い出した。こんなにいっぱいトラウマを抱えた人たちが、笑顔を忘れていない。笑えなくなったら人間じゃなくなっちゃう。傷を癒していく智恵なのかもしれません。逆に怒りや憎しみというものが、自分の身体を痛めてしまうということを、治療の現場でも言われるんですね。

治療師が患者にずっと寄り添って、めい想とか内観をしていきながら、その人の気づいてない過去の出来事や、精神的な後遺症で、記憶が消えてたりする部分を引き上げていき、怒りを流し出すことをしてはじめて、身体が回復をしていく。そういうのを間近で聞かせていただくと、人間って自分一人で復讐したり、それで気が晴れるっていう単純なものではなく、全いのちが関わり合っていて、良いことも悪いこともみんなの上に起きている、そういうことなんだと納得しました。

むら社会が平和の基本

特にアジアを見ると、議会制民主主義がヨーロッパから導入されても、うまく根付かない。日本でもものすごく長い時代、住民全員で参加する寄り合いみたいなものが、政治の場だったと思う。地域の大事なことを全員で話し合う。3日で解決しなければ、7日でも10日でも。毎日話し合いを続けると、全員が納得する時が来る。そんな時間のかかるやり方というのが大事だと思うんです。本当に人間らしいやり方。そのやり方が今は、議会制民主主義で政治は代表者に任せなさい、普通の人は労働しなさい、となって。「貧しさ」というものが作られたらますます人は労働から離れられなくなる。

ティモールの山村にいると、申し合わせたわけでもなく、みんなで進む方向を共有しているような感じがします。人間だけじゃなくて、生きとし生けるものが、「いのちがゆたかに生きる方向」という明確な矢印がある。自分が死んだとしても、いのち全体が生きる方向に向かう、そのために働こうとする意識のような。その矢印の方向を、私たちが間違えず、ぶれないようにしなければと思うんです。

平和憲法が果たす役割

取材の中で、人々は家族や子どもたちを失う深い悲しみを伝えてくれました。日本でも、その悲しみを経験した人たちが、力を合わせてあの日本国憲法を作ったんだと思うのです。文を読むと、そういう悲しみを経た人たちの、強い願い、次世代への祈りを感じます。

日本軍がティモール島でしたことの爪痕は、本当に残酷な形で残っています。ティモール人の手で掘らせた洞窟を牢屋にして、見せしめのために殺された場所や、子どもたちも動員されて死ぬような労働に従事させられたとか・・・。そういうことを思うと、不戦の誓い<9条>の存在というものが日本

軍が傷つけた土地の人にとって、せめてもの弔いであり、追悼であり、謝罪である、と思うんです。加害者としてのつらさと、家族を失い故郷を焼失したつらさ、その両方から、日本国憲法は絞り出されたように思うんです。政府がたとえどう変えようとも、私たち一人ひとりは変わっちゃいけないし、わたしは、「わたしの憲法」として、あの時代を生きた人たちとの約束として9条を持っていたい。こんなに大事なことを、多数決で変えていいはずがない。本来なら、未来を担う子どもにこそ聞くべきだと思います。

付録 チャーミングなおじさんたち

おじさんたちが、こんなにチャーミングなのかって思うことにたびたび遭遇しました。ティモールは失業率が高いというのもあって、ぶらぶらしているおじさんがとても多いんですね。ある時子どもたちが道端で焚き火を始めて、その焚き火を自転車で飛ぶみたいな遊びを始めたんです。危なっかしいなと思って見てたら、向こうからおじさんが来たので、あ、叱るのかな?と思ったんです。そしたらなんか棒ッキレに布みたいなのをつけて旗にして、「よし、行けー」って一緒に遊びはじめたんです。そんなふうに男の人が、チャーミングなままでいられることが許される社会って、いいなぁと。

誰の子どもでも遠慮なく叱り飛ばしているし、抱っこしているし、そういうのって、何かいいなぁって。平和だなぁって。経済的には深刻な問題かもしれないですけれど、なんかこのチャーミングさって、日本がここ数十年で失ってないかなぁって、思ってしまいました。

わたしがおもう平和 小向サダム

平和は与えられるものではなく自らなっていくもの。 固定概念の解放のプロセスのなかで、より近づいていくのではないでしょうか。肉体、思考からも解放をさせてくれるような芸術は、より豊かで平和な社会への水先案内人として僕らをいざなってくれる。 何気なく訪れる平和の喜びの瞬間を人と感じ合えた時、本当に清々しい気持ちになります。

![]() わかばま〜く:プロフィール 1982年生まれ。ニューヨーク州立大学卒業後、ニューヨーク市立病院に看護師として4年勤務。現在は訪問看護師としてホスピスケアに携わっている。岐阜県各務原市出身。

わかばま〜く:プロフィール 1982年生まれ。ニューヨーク州立大学卒業後、ニューヨーク市立病院に看護師として4年勤務。現在は訪問看護師としてホスピスケアに携わっている。岐阜県各務原市出身。