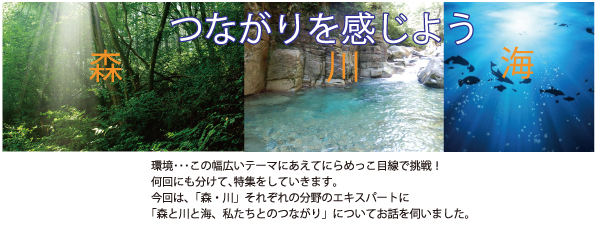

前号では「環境」特集として「森・川・海 つながるいのち」森・川・海が人とつながること、自然の懐に入って楽しむことをお伝えしました。今号ではさまざまな視点から「いのち」について考えてみたいと思います。

いのちの特集、むずかしいテーマに取り組んでしまい、編集に四苦八苦していたところ、素敵なメッセージに出会いました。北海道旭川市にある旭山動物園の前園長のブログです。旭山動物園の許可をいただいて掲載をさせていただきました。

伝えるのは「命」

旭山動物園の命題は「生命を伝えること」です。

46億年も前に地球上で誕生した生命が長い長い時間をかけて,さまざまな生物を生み出しながら現在に至っています。生命の誕生も奇跡だったでしょうが,それがこんなに長く続いていることもまた奇跡なのではないでしょうか。どのくらい奇跡かというと,私の命は両親から受け継いだものですよね。父母はまたそれぞれの両親からいただいた命です。そのまた両親は・・・というように生命の糸は,延々と続くのです。さらに,ヒトが現れる前にまでさかのぼり,ほ乳類の登場から両生類~魚類~無脊椎動物~単細胞生物まで,それこそ地球の歴史をさかのぼって私たちの生命の糸は切れることなく繋がっているのです。ですから,命とは自分のものであって,自分だけのものではないのです。このことは今,地球上で生きている生物,すべてに言えることなのです。

さて,その命がよく分かりません。誰かが,命を教えることができるのでしょうか。“いのち”という言葉は教えることができます。でも、子どもから「命って何ですか」と訊かれて答えることができる人が,果たしているでしょうか。だいいち,命は見えないし、さわれないし、絵にも描けません。ですから,「命を大切にしましょう」と言われても子どもたちにはその意味がよく分からないのではないでしょうか。

10年以上も前のことです。幼児にニワトリをさわらせて解説をしていた時、中学生が「僕にもさわらせてください」と近寄ってきました。そして鶏冠に手を触れた途端、手を引っ込めて「温かい」と目を丸くしたのです。以下二人のやりとりです。

10年以上も前のことです。幼児にニワトリをさわらせて解説をしていた時、中学生が「僕にもさわらせてください」と近寄ってきました。そして鶏冠に手を触れた途端、手を引っ込めて「温かい」と目を丸くしたのです。以下二人のやりとりです。

小菅「君はニワトリが温かいことを知らなかったの」

少年「いえ、ニワトリは恒温動物ですから体温を持っています」

小菅「では、なぜ驚いたの」

少年「そうですね、何で驚いたんだろう」

彼は,不思議そうにしていました。知識として鳥は恒温動物であることを知っていましたが、実体験がないので、「鳥」が知識だけに止まり、生きている鳥を認識していなかったのでしょう。

命でも,まったく同じことが言えるのではないでしょうか。

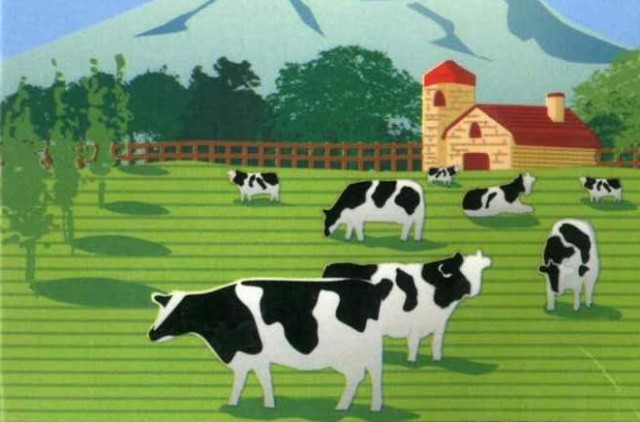

旭山動物園には,家畜やペットとふれあえる「こども牧場」があります。そこでは、幼児を椅子に座らせ、膝の上にスタッフがウサギやモルモットをそっと置き、抱き方を指導しています。ウサギに触れる前の幼児にウサギを見せて,「ウサギ、どうだった」と聞くと、ほとんどの子が「かわいかった」と答えます。ところが、ウサギを抱いた後で同じように訊いてみると、「フニャフニャしてた」とか「あったかかった」、「やわらかかった」、「コトコトいってた」という答になるんです。

幼児の行動を観察してみると、不思議なことが見られます。多くの子どもが、ウサギを両手で抱え込み、頭を下げて全身でウサギを包み込むのです。誰も教えていないのに・・・。私は、その瞬間に命は伝わったのだと思います。命は覚えるものではなく、感じるものだからです。でも、それだけで“命の大切さ”は伝わりません。そのためには,命は決して後戻りしないことを知らなければ・・・・。

最近,耳にしたことですが、“死んでも生き返る”と思っている子どもが少なからずいると言うのです。本当に驚きました。それは,「死」が私たちの生活から遠ざけられてしまったからだと思います。最近では、人は病院で生まれ病院で死ぬので、子どもたちが,命の始まりと終わりを実感することが少なくなってしまいました。一方で,新聞やテレビで多くの人の「死」が伝えられてはいます。悲惨な報道を目にしたりもします。でも,どうでしょうか,そのことで自分の心が痛み苦しみ耐えられなくなることがあるでしょうか。やはり,心が最も痛むのは,家族や共に暮らしていた動物たちが死亡したときであり,次に友人,そして知り合いというように,だんだん薄まっていくのが実感ではないでしょうか。

最近,耳にしたことですが、“死んでも生き返る”と思っている子どもが少なからずいると言うのです。本当に驚きました。それは,「死」が私たちの生活から遠ざけられてしまったからだと思います。最近では、人は病院で生まれ病院で死ぬので、子どもたちが,命の始まりと終わりを実感することが少なくなってしまいました。一方で,新聞やテレビで多くの人の「死」が伝えられてはいます。悲惨な報道を目にしたりもします。でも,どうでしょうか,そのことで自分の心が痛み苦しみ耐えられなくなることがあるでしょうか。やはり,心が最も痛むのは,家族や共に暮らしていた動物たちが死亡したときであり,次に友人,そして知り合いというように,だんだん薄まっていくのが実感ではないでしょうか。

命の大切さを心に刻むには、身近な生きものの死を体験しなければならないのだと思います。愛しているものの死に臨んだ時の心の苦しさが、“かけがえのない命だからこそ、大切にしなければならない”ことを認識する大切で唯一の瞬間なのです。

愛するものの死を通してしか、生きていることのすばらしさは伝わりません。

そして,その命が地球上に存在するためには,命の入れ物が必要なのです。その入れ物がヒトであり,オランウータンであり,オジロワシなのです。

私たちが生命の奇跡に気付いてはじめて,すべての生命がかけがえのないものであると認識できると思います。そういう人々は決して動物たちを苦しめません。そういう人々が多くなれば,この地球上から多くの野生動物たちが絶滅してしまうような事態は絶対に回避できると信じています。このままでは,危ないのです。恐竜たちが絶滅していった時代を大絶滅期と呼ぶのであれば,まさに我々は大絶滅期の中に踏み込んでしまっているのです。この大絶滅の渦巻きから動物たちを救うことができるのは私たち人間だけなのです。

昨年8月に死んだキリンの「タミオ」です。彼が21年間伝えてくれた「命」は私たちにたくさんのものを残してくれました。

旭川市旭山動物園ホームページから引用

平成17年3月4日 旭山動物園長小菅正夫(当時)

「いのち」について 助産師 赤塚庸子さんに聞きました。

心のいのち

<人が人たるゆえんは言葉>

<人が人たるゆえんは言葉>

いのちって、生体としてのいのちもあるけど、精神、心が病んでるというか人としての本来のいのちがあまり生きていないんじゃないかって思うときがあるんです。それはおそらく人としての共感とか、相手を思う気持ちとかが希薄になってしまっているから。

今、特に若い人たちが変わってきましたよね。とくに遊び方。その一つゲームが気になります。ボタンひとつで答えが手に入り、欲求もある程度満たされる。画面を見つめる姿はちょっと奇異です。さらに電話は苦手、就職試験の連絡もメール・・・。それでは言葉を発することが少なくなるよね。わたしは人であるゆえんって言葉だと思うんです。言葉を介して共感することがとても大事だと。それを使いこなせないと、社会全体が立ち行かなくなるのではないかと不安に思います。

<生きていく基本は食べること>

今から20年ほど前にデザイナーズベイビーについての記事を医療系の雑誌で読んだことがあります。自分の好みの目の色、髪の色、肌の色、身長はこれくらい、IQが高いとか…そういう全てをデザインして、自分の希望に叶った子どもをもうけることは、近い未来難しい事ではないと。もちろん倫理的な問題はおおいにあります。また、さまざまな理由から自分と同じDNAでクローンを作り、もう一度自分の人生をと考える人もいるけど、魂とか精神は同じではないですからね。そんなことを考えると何か末恐ろしいんですけど、あまり恐ろしい事を想像すると楽しくないですね。

人が生きていく基本って結局は食べることじゃないかな(笑)。食べることって楽しい。でも食べることは、他のいのちをいただくこと、決して無駄にしてはいけないんですね。私は小さい時に「お米一粒には千人の神様がいる」っていつも言われてました。だからどうしてもごはんを一粒も残せないの。

<他を思いやる気持ちで>

この世はもう全てが矛盾だらけ。その中でいかに過剰に動物の命をとらないとか、自分が他者の不幸の上に立たないようにするとか、誰かが喜ぶことをするとか、その時その時に選択して生きていくしかないんじゃないかな。

子育てって待つ事ばっかりだし、お産も待つ事ばかりです。でも今の私たちは、手間をかけるということに価値を見いださないですよね。密猟や貧困な人々の搾取の上に成り立つ商品や問題ある家畜の飼育方法とか、全然違うように見えるけど、それってワンクリックで手間をかけずいろんなものがデリバリーされてくるということの延長なんですよ。ネットで朝注文したものがその日の夕方や翌日の午前中に来ることが日常茶飯事。そこで2日間待たされた時にどういう感情が芽生えるのか。面白くないという感情だとしたら、それが全国に蔓延したときにどうなるんでしょう。ヒューマンエラーは絶対ある。相手を非難するんじゃなくて、お互い様っていう気持ちをもちたいですね。

先日、「助産師として気になる母子って?」というインタビューを受けました。多少体重が少なくても、おとなしい子でも、言葉が遅くても、それはその子の個性です、特に小さい頃はね。子どもの方に問題を感じてこの母子気になるな、という場合はまずないんです。むしろ、お母さんの視線とか、声のかけ方、言葉つかいなど、ちょっとした仕草、そういうのが気になります。いのちを育む(はぐくむ)側である大人の、子どもへのまなざしや接し方が鍵だと思います。

あかつか ようこ●プロフィール

1966年、岐阜県生まれ。助産婦学校卒業後、総合病院や個人病院で助産婦として勤務。医療施設以外でのお産に興味を持ち、助産院の見学や短期研修を体験。

平成13年に実妹の自宅出産をサポートする。

平成16年6月、地元の岐阜県各務原市にゆりかご助産院開業。市内で入院分娩ができる唯一の助産院。

(社)日本助産師会会員 岐阜県助産師会会員

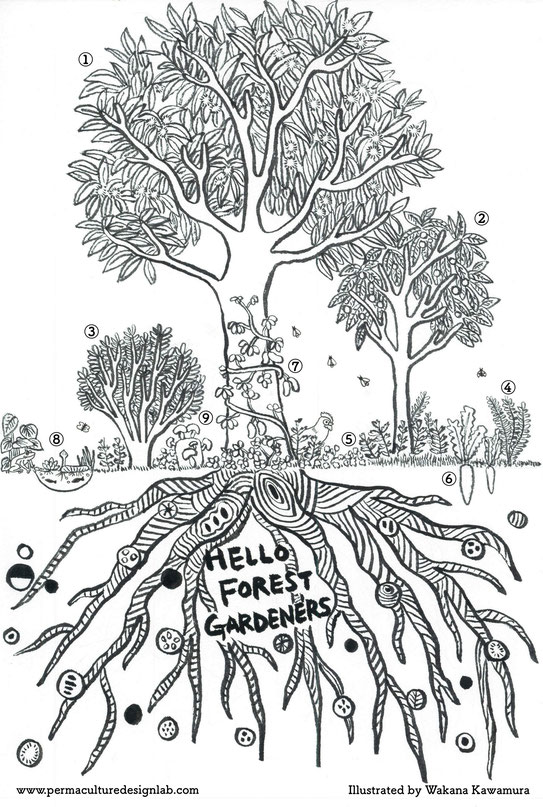

私たちの暮らしは、動植物の命に支えられていると言っても過言ではありません。そこで、あらゆる「いのち」に思いを巡らせてみました。下記は否定でも肯定でもありません。現実です。それぞれの現場では、生活の糧にしている人々もいます。複雑な問題が絡み合っていますが、あえてシンプルに考えてみます。そして、自分のいのちをつないでくれるのは、他のいのち。そこに浮かび上がってきたキーワードは・・・「いのちの尊厳」と「感謝」。

食文化と称して

魚貝類、肉類など動物を食べること。その地域の特徴もある。アザラシ、鯨、イルカ、カンガルー、ワニ、鹿、いのしし、うさぎ、亀、コウモリ、などなど数え上げたらキリがないくらいの野生動物もその土地に根付く食生活に欠かせない。

それは植物にも当てはまります。

世界の珍味ともてはやされて・・・

・フォアグラ・・・強制給餌の果てにいのちを

奪われるガチョウ、あひる。

・フカヒレ・・・生きたままひれを引き裂かれ

海で窒息死するサメ。

・キャビア・・・基本的に魚卵は、

食品用には魚の腹を開いて取り出されます。

害獣と位置づけられて

人間活動に害をもたらす哺乳類に属する動物一般をさす言葉。 人間の多い地域では、家畜などの飼育動物以外はほとんどがこれに含まれる可能性があります。

農作物に被害が出ると、狩猟。最近ではジビエ料理として、

狩られた動物を提供するレストランも。

害虫といって嫌われて

人間(ヒト)や家畜・ペット・農産物・財産などにとって有害な作用をもたらす虫。 主に無脊椎動物である小動物、特に昆虫類などの節足動物類をいいます。駆除には殺虫剤が使われることが多いですが、環境に負荷を与えることにも注意が必要とされています。

ペットの殺処分・・・人間の身勝手の果てに

あなたが選んだその子犬は、あなただけが頼り。

空前のペットブームの裏側で暗躍する、ブリーダーや引き取り屋の実態。大量生産・大量消費の影で起こる遺伝病の問題なども含め、行き場のない犬・猫が

大量に発生している現状。

密漁・・・人間の欲望の果てに

象牙、それはゾウの命です。ゾウだけではありません。

サイ(角)、トラ(骨)・・・。海では赤珊瑚も密漁で絶滅の危機に。私たちは、食品、医薬品、ペット、衣類、装飾品などいろいろな形で野生生物を利用しています。

植物の種や動物の羽、牙、爪、毛、骨など、実にさまざま。

世界にはさまざまな野生の動植物が生息していますが、

人間による過剰な利用によって絶滅の危機に瀕しています。

いのちを思うときぜひ読んで欲しい本をご紹介

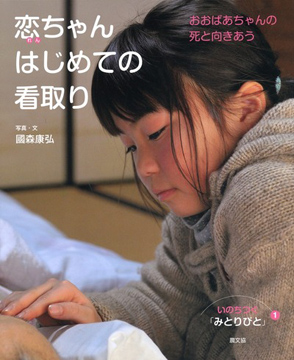

いのちつぐ「みとりびと」

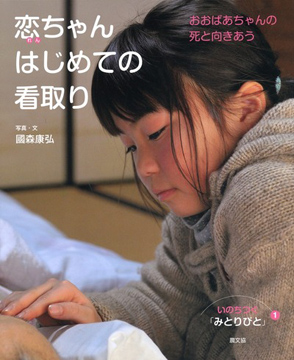

みとりびと1

恋ちゃんはじめての看取り

おおばあちゃんの死と向き合う

著者:國森康弘 文・写真

【第1巻】おおばあちゃんの死と向きあう恋ちゃん(小5)の想いをたどりながら、あたたかな看取りの世界を臨場感あふれる写真・文で描く。

出版:農山漁村文化協会(農文協)

おおきなけやき

おおきなけやき

作: 林 木林 絵: 広野 多珂子

この冬最後の寒さがやってきた日、森で一番背の高いけやきの木が倒れました。森で一番歳をとっていたのです。

倒れたけやきの周りに、森に住む動物たちが集まります。日当たりがよくなったけやきの周りには、他の木がどんどん伸びていきます。やがて時が過ぎて、静かに土にかえったけやき。そこには新しい木の芽が生まれてきました。

出版社: 鈴木出版 ¥1,200 +税