水は鏡・・・水が汚れると私たちが汚れ、私たちが汚れると、また水が汚れる。

水はいのちの始まり・・・火星に「水」の証拠があったなら、生命も存在しうるのか?と私たちは水があれば生命体を連想します。

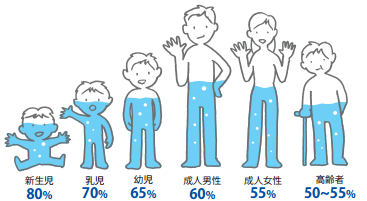

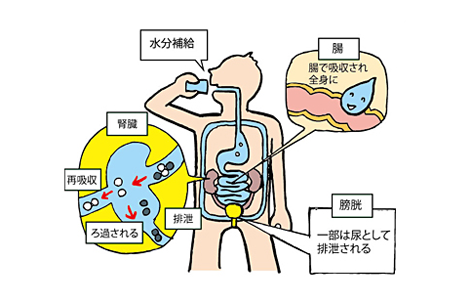

水は循環している・・・生き物は、水を吸収したり、出したりを繰り返しています。また、海の水は蒸発して雲となり、やがて雨となって地上に降りそそぎ、さらに川となって再び海へと注がれます。

水は資源 ・・・地球上には約14億km3というたくさんの水があり「水の惑星」と呼ばれていますが、使える水はほんのわずか。

水は誰のもの?・・・地球の水は誰のものでもない、ましてや人間のものでもありません。誰もが安全に必要な分の水を手にできる環境にしていくことが大事。

1992年12月22日の第47回国連総会本会議において、毎年3月22日を「世界水の日(World Water Day)」とすることが決議され、2008年の「世界水の日」を前に国連(UN)は、世界人口が増え続ける中、2025年には地球上の3分の1の人々が安全な飲料水を必死に捜し求める状態になりかねないと警告しました。

世界的に水が枯渇すると、水は貴重な資源として、これからは石油のように高値で売買される時代が到来するかもしれません。つまり、水の利権を巡って国同士の奪い合いが拡がる可能性が予測されているのです。 日本は水の豊かな国です。「蛇口をひねればいつでもキレイな水」が当たり前のように出てきます。水があることは本当にありがたいことなのですが、国際的な問題になればなるほど、日本は国際的に孤立し、標的になってしまうという可能性もあるのです。

しかし、水は誰のものでもありません。科学がいかに発達しはるか彼方の星が観察できるようになった今も、地球以外の星に、これほど豊かな水や生命は存在していません。この天からの恵みである奇蹟の「水」で、地球上に存在する人類が争うなど、決してあってはいけないことではないでしょうか。

水。それは人類を含めた生命の維持に不可欠なもの。「水の惑星」と呼ばれる地球ですが、その97%が海水で、残りの3%もほとんどが氷山や氷河であり、生物が飲める水は約1%・・・。その1%の水を大事な共通資源として生物たちは何万年も前から飲んでは排出し、排水は自然の力で浄化し新たな水になって・・・と繰り返してきました。

このように人間は自然の力に頼りながら水を共有してきたはずでしたが、経済の発展に伴い環境破壊で水を汚染し続け、限られた飲める水は資源から商品へと変わってきました。人口増加も加担して貧富の差によって安全な水を飲めるかどうか、生死が左右される時代となってしまいました。

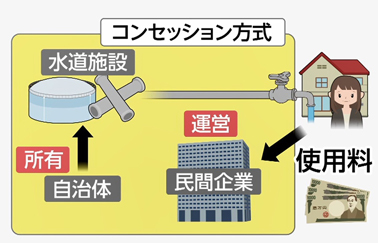

水が商品となるのは水の民営化によって大企業が水を独占をするからでしょう。利益を追求すると、自然が壊され貧しい生活を余儀なくされる人がいるということを、私たちは忘れてはなりません。この問題を回避する手段に人間は科学を用いようとします。例えば海水淡水化工場。海水を淡水に変えられるのはいいのですが、莫大なエネルギーがいるので地球温暖化は進みます。それで原子力に注目しましたが、ご存知の通り多くの危険と問題を伴っています。その場その場で科学の力で無責任に自然を破壊してきた結果、次の自然破壊へと負の連鎖は続くのです。

◆では、今後どうしたらいいのでしょうか。

まず自然のサイクルへの回帰と、水を確保して需要を減らし、市場を減らすことで水の民営化を阻止すること。農業を改革し、それぞれが輸入に頼らない食糧自給に戻る。ダムを減らし、浸透性のある舗道を作る。人口を制限する。こういった方向に向かうことが大事であり、何よりも水は限りある資源という意識を個人レベルで持つこと・・・。

日本は豊富な山と森林と河川に恵まれていて、昔から水に困ることはほとんどなかったので、水が限られた資源であることを忘れがちです。水が豊かだからこそ「水ビジネス」も盛んに進められています。しかし、周りを見渡してみると、川は汚れ、森は切り開かれています。これは「人からコンクリートへ」を推進してきた結果。そして、3.11の原発事故で関東圏の水が一気に汚染される見えない恐怖に怯え、スーパーからは水がごっそり無くなりました。今こそ“水について・自然について”考える必要があります。

◆私たちに何ができるか。

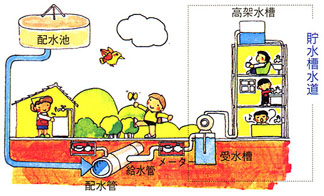

まずは知り、学ぶこと。学ぶことによって意識を持てば資源の無駄遣いは控えるはずです。自分の住む周辺の流域を調べ、自分の活用する飲料と排水の行き先くらいは最低限知っておくと、洗濯や洗い物の洗剤や入浴剤なども環境に優しいものを使おうと思えるし、節水を心がけることもできます。まずは最初の小さい一歩を踏み出す。これが何より大事です。

中国で生まれた「水」という漢字は「支配」を表し、英語で「敵(ライバル)」という語源は「川(リバー)」から来ています。敵は川の向こう岸に立つ人間を表して呼んだそうです。結局のところ人間の最大の敵は人間であるということでしょうか。いや、そうあってはならないのです。人間だからこそ知恵をもって共に生きてゆくべきですね。 (抜粋:青い果実の実る頃には)

BOOK紹介

『いのちの水』新教出版社 定価:1,500円+税

『いのちの水』新教出版社 定価:1,500円+税

『いのちの水』

あらすじ:昔々、誰もが飲める「いのちの水」の泉があった。 しかし、その水に感謝するために建てたはずの記念碑や礼拝堂は、当初の思いを越えてどんどん大きくなり、やがて、泉がどこにあるのか分からなくなってしまった。 また、泉を管理する特別な人たちが現れ、その水を誰が飲めるのか、いつ飲めるのか、どうやって飲めるのかについて、意見の相違が生じてしまった・・・。 カナダ人神学者トム・ハーパーが遺した痛烈な寓話を、流麗な訳文と幻想的な消しゴム版画と共に贈る。

訳者あとがきより(中村𠮷基)

このちいさな絵本が、信仰、思想、性別、人種、年齢、価値観、経歴などを超えて一人でも多くの人に読まれることを心から願っています。そしてあらゆる「壁」を打ち壊し、「いのちの水」を自分の手で得る働きを、「今、ここ」からご一緒に始めていけるならば、きっと素晴らしい世界が実現することでしょう。

DVD紹介

「水」にまつわる社会派ドキュメンタリー。

「水」にまつわる社会派ドキュメンタリー。

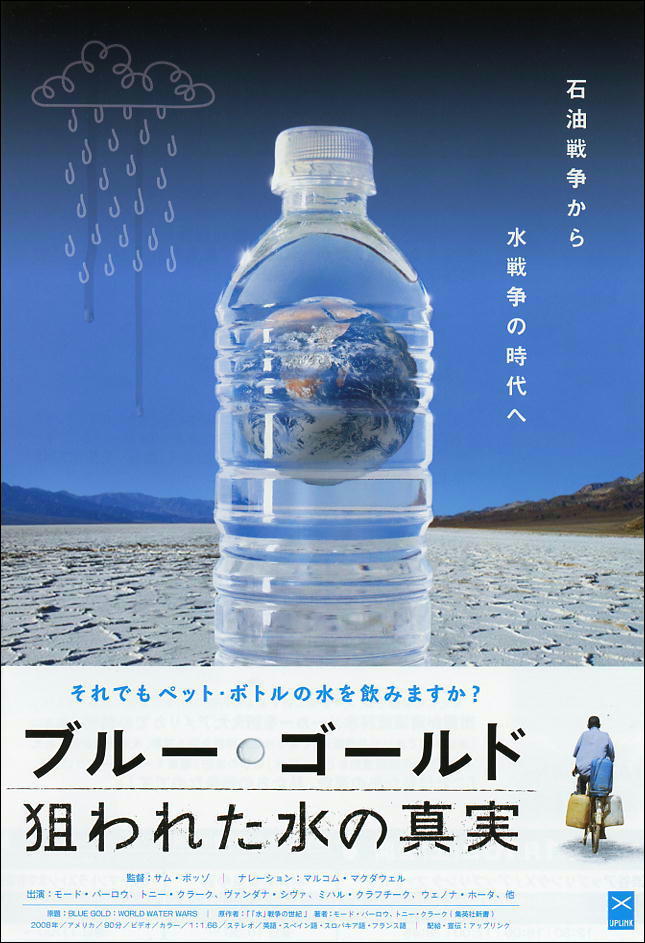

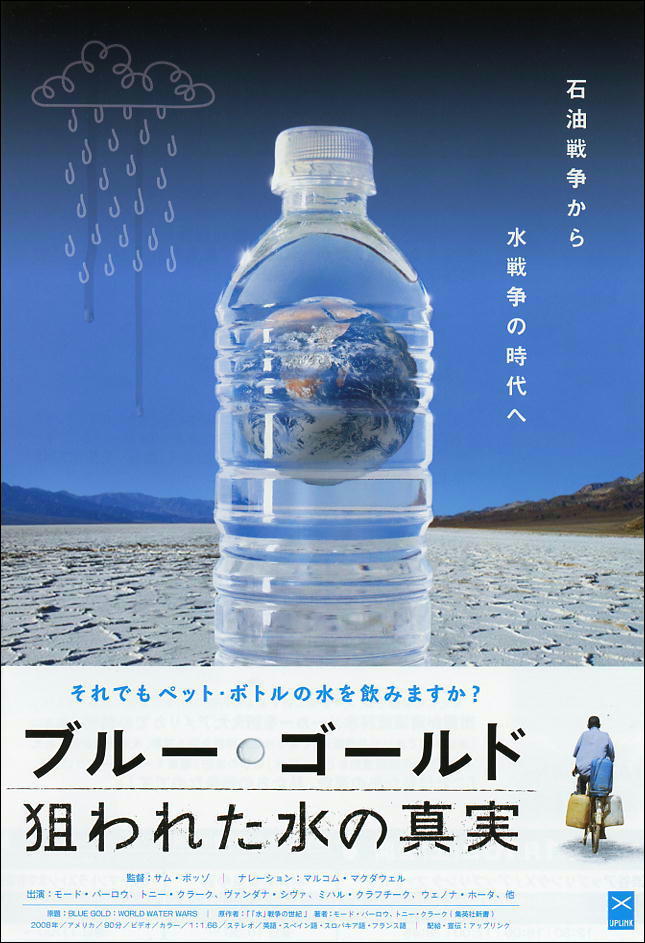

『ブルーゴールド』

サム・ボッゾ監督 製作国:アメリカ / 上映時間:90分

あらすじ:経済が発展すると同時に環境破壊や都市化、人口増加も進み地球規模で水不足が深刻化している。21世紀は水戦争の時代になるとも言われている。水の循環の仕組みから、今の現状、水を巨大なビジネスチャンスとみなして独占しようとするグローバル企業、水をめぐる国家間の争い、海水淡水化工場による新たな環境汚染など、世界の水資源問題を様々な角度から検証していく。

折しも今夏、水道法改正案が衆議院で可決されたとの報道があり、話題になっています。もし、ひとつの企業が日本の水道を独占したら、水道水はその企業の言い値で買わなければならない。民営化になるとまさに、この映画のようなことが起きる可能性があります。しかも対立ばかりだと辛くなる。ではどうしたらいいの・・・とても複雑。それにしても水はいったい誰のものか!共有財産としての水をどう管理したらいいのか改めて考えさせられた。

白山信仰を通じて「水」を語る

長滝白山神社宮司 若宮多門さん

水の道は命の道

「自然を敬い畏れる」を忘れてはならない

水は命そのもの。人も他の生命体も、命の源を求めて水辺へと導かれる。

山は感謝の対象であり怖れの対象でもあります。山には豊かな水があり、生命が育まれます。水なしにはわれわれの存在はあり得ない。山から安心安全な水が湧き出て、その水を利用させてもらい、私たちや他の生き物も生かさせてもらっている。しかもその周りには多くの食べ物や自然の恩恵(解熱剤、化膿しないための薬など)も豊富です。だから山は感謝の対象であったわけです。

先人達は、その水を手に入れるだけでなく、そこに集ういのちも頂きながら、種を守り、集落を形成し発展。水の豊かな地は、洪水の地、氾濫すればなにもかも奪い去る。

同時に山は恐怖の対象でもあるんですね。噴火であり地震、水害・・・こういったことすべて、山の力によるものです。われわれの先祖は、山は特別なもの、山のおかげさまで暮らしがある、と同時に山は恐ろしい、という感覚を常に持ち合わせていました。ですから神々を鎮めるため、感謝の真(まこと)を捧げるため、今後を占うため、地域の輪を作るために、山の麓に神祀りをする場所をつくりました。それがお宮です。そこに皆が集まり、そこを核としながら山麓一帯にある地域が繁栄してきました。

ところが、今山の中は開発がすすみ、森林が減少し保水力がなくなった。さらに細かく側溝を作り、水路をつくったため広いエリアに降った雨は一気に本流へ流れる。そうするとどこかで破綻します。わたしたちは自然界の仕組みの中で生きてきたにもかかわらず、机上で物事を考え合理性を求め、自分たちの幸せだけを考えるようになってしまった。神の存在を忘れたんですよ。雪、氷、水、変化(へんげ)する水、それ自体が神さまです。水の豊かな地は50年単位、100年単位で川が氾濫するんです。それは自然界の摂理なんです。自然災害の何割かは愚かな私たちが利便性を求め続けて自然界を侵したために起きるんです。

水の流れは神の流れ

神の流れである川の水は平野部を潤し、さらに産業を支え暮らしを豊かにしていきます。そして川は森からミネラルも運びやがて海へたどり着き海を育てる。河口には真水と塩水が交わる汽水域といういのちを育む場所があります。そこでは塩分や栄養源も調整されます。川と海を行き来するする魚はいきなり真水や海水では生きられない。だからグレーゾーンいわゆる汽水域でならしていくんですね。川で生まれる稚魚たちはこの一帯で成長していきます。川底には泥がたまるので葦が繁る。そこに昆虫たちが集い小魚や鳥たちも来る。あらゆる生き物を育む大事な場所が汽水域・河口部分です。ですから真水と海水と分断させる堰をつくってはいけない。畏れ多くも川は神さまの道、分断は自然界の摂理に反しています。

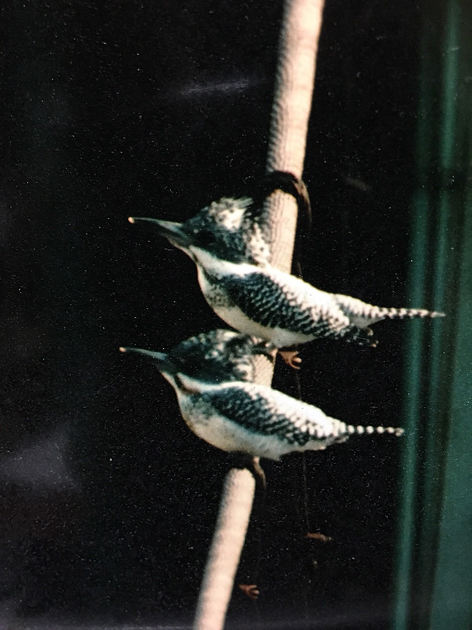

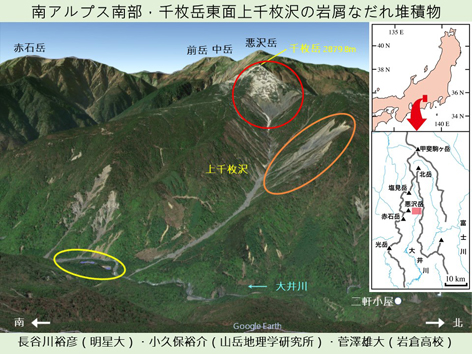

万年の雪をたたえ、白く輝く霊峰白山。白山の「白」の意味する霊性(清浄・無垢・再生など)は多くの人々を白山へいざなった。また、

命の水を分け与えてくれる水分(みくまり)の神であった。その高く白く輝く姿は海上からの目標となり、漁業や航海の守り神とも仰がれてきた。

白く輝く霊峰白山

白山は標高2702㍍で、北アルプスの山々や富士山にくらべたら決して高い山ではありません。問題は位置です。かつて政治の中心的な地からの距離感やいろいろな理由で白山が、山の象徴となっていくんですね。山の神々の象徴として、水の恵の象徴として一番古くから理解された山なんです。その名の由来は雪があるから。それゆえ白山は雨乞いの対象でもあるんです。

実は岐阜県の長良川、福井県の九頭竜川、石川県の手取川、富山県の㽵川は、日本を代表する巨大河川。この大きな河川の水源が白山なのです。そして、濃尾平野だけでなくて、越前の平野、加賀の平野、砺波の平野をも潤しているのです。川は単純に水の流れではなく、海に行って温められそして雲になり、雨となってわれわれに降り注ぎ、森に蓄えられ、また高いところで、雪になって降り積もる。水の循環があるからこそ、人々の暮らしがあり生命の営みがあるわけですね。

大いなる水の循環

白い山と広大なる森 、そこから涌き出る水の流れは、数々の恵みを集め、豊かな河川となって、平野を潤し、海へ。海水は温められ、水蒸気となり、雲となり、雨となって大地に降り注ぎ、雪となって山に降りつもる。白山を起点とした水の流れは、大地も海も浄化し、恵みを与え、あらゆる命を育む。私たちは、大いなる水の循環の中でいかされている。

白山の霊性

白山の「白」の意味する霊性(清浄・無垢・再生など)は多くの人々を白山にいざないました。日本の登山人口は一千万人といわれ、彼らは「そこに山があるから」と気軽に山に入りますが、今時の登山者からは山に対する畏敬の念や感謝の気持ちは感じられない。この場所は川にたとえるとまさに汽水域。神への入り口であります。神の聖域に入るには心身ともにここで準備が必要なんです。僧侶の話を聞いたり、仏画や美しい絵画に触れ、神前儀式の中で歌や舞に接して山に入る覚悟が定まるわけです。

万葉集の中には、ばん歌と言われる死を悼む歌がたくさんあります。その歌には「死ぬと魂が山へ行く」とあります。つまり山は先祖がいらっしゃる場所でもあり非常に尊い場所なんです。お宮は身を清めるためにあるんです。それは決して非科学的なことではありません。

山を自然という形だけでとらえるのではなく、科学の眼、感謝の目、畏れの目をもって見直すという作業を始めるべきではないかなと思う。そんな時期に来たんじゃないかと思います。 (文責・にらめっこ)

境内に可憐に咲く中尊寺蓮。奥州藤原氏最後の当主、四代目泰衡の首桶の中から見つかった種子から、800年の時を越えて再び華を咲かせたという。この蓮は本家 中尊寺から平成16年4月に株分 けされたものだそうです。

けされたものだそうです。

人が健康に、尊厳を持って生きるには「水」が不可欠。

NGOウォーターエイドジャパンの高橋 郁さんにお話を伺いました。

〜高橋さんが「ウォーターエイド」にかかわることになったきっかけは?〜

高校時代の夏休みの宿題で「差別」について調べていました。調べていくうちに、南アフリカのアパルトヘイトについて学んでいた時、黒人というだけ

.jpg)

家庭用トイレの前で(東ティモール)

で差別されていることにとても衝撃を受けたと同時に憤りも感じたんです。いろいろんな本をたくさん読んで、国連とか開発途上国とくに貧困問題などにかかわりたいと思いました。大学では、もっともっとアフリカのことを知りたいと思い、社会学部に。そのゼミの研修でケニアに行くことになったんです。そこで経験したのが、今のわたしに大きく影響しています。ケニアに行く前にインドに立ち寄ったのですが、その日のうちにお腹をこわしてしまったこと。トイレにいっても、当然水洗ではなく、自分でバケツで流す。道路で暮らす人々や物乞いをする人を目の当たりにして衝撃的でした。

大学卒業後、一度は民間企業に就職したのですが、仕事って人生のうちでたくさん時間を使いますよね。だとしたら、貧困とか、大変な境遇のいる人たちの役に立つことを仕事にしたいと思った。自分の人生、開発途上国の人々のために、なにかしたいと思っていました。

.jpg)

村の女性たちと(東ティモール)

〜そしてウォーターエイドの立ち上げからかかわることに〜

はい。日本で立ち上げることになったのが2012年。もともとは、1981年にイギリスで立ちあがったNGOです。1981年、イギリスの水道業界で働く人々によって、「渇いた第三世界会議(The Thirsty Third World Conference)」が組織され、清潔な水、適切な衛生設備、衛生習慣がない中で暮らしている数百万人への支援が決まりました。同年7月21日にウォーターエイドが設立され,ザンビアとスリランカが最初にウォーターエイドの支援プロジェクトの対象国となりました。

〜現地の子どもたちと直接触れ合って、どんなことを感じましたか?〜

.jpg)

水を喜ぶ子どもたち(マダガスカル)WaterAid/ Ernest Randriarimalala

みんな明るくて元気なんですよ。貧困さえ解決できれば・・・水汲みは女性や子どもたちの仕事です。水たまり、川の水、山からの水を汲みに行きます。学校へ行く前に、帰って来てからも汲みに行く。子どもによっては水汲みに時間がかかり、学校に行けない子もいるんです。教育を受けたり、仕事が出来るのも、病院で治療を受けられるのも、水があたりまえにあるからこそ。水がないと、とくに出産する人にとっては深刻な問題です。生まれたての赤ちゃんをお湯もなく、汚れた水で洗ったために、感染症になって死亡することもあるんです・・・。

〜水は私たちの生活に深く関わっています〜

飲み水だけではなく、私たちのすべての生活に深く関わっている水。日本人は、災害時とかを除くと水に苦労はしてないからありがたみを忘れてしまっているのではと思います。水栓を捻るとどこでも飲み水が得られますからね。ティモールのコミュニティーで「水があれば、あれも出来るし、これも出来るよね」と話していることが、現実になるんです。水が来てからは、作物を作り、種を採り、家畜などに食べられないよう工夫し始めます。畑は見事に作物が育っていきます。ティモールの人々の創意工夫に驚嘆です!上右の2枚の写真は東ティモールです。

水は生きていくのに必要不可欠。水があれば暮らしをどんどん変えられるというのを実感しました。水があれば生活そのものが潤うんですね。途上国は電気がなくても火をたいて、水がなければ水源から水を引いて、そういう工夫が欠かせません。サバイバーだなと思う。生きるスキルが全然違うんですね。

6年間、ウォーターエイドジャパンのスタッフをやってきて感じたことは、その地域本来のニーズが浮かび上がってこないこと。女性や子どものニーズを聞くことが大事なんですが、現実は、その村の長老が出てきて話しをしてくれるパターンとなってしまうのです。

〜高橋さんの役割とは?〜

_高橋撮影.jpg)

村に水が来てから作ったという畑(東ティモール)髙橋撮影

まず情報発信です。企業、または個人ができる社会貢献活動を広げることや、連携できるシステムをつくったり、寄付を集めることです。

出前講座もやっています。高校に行くときは、みんなに関心を持ってもらいたい一心でお話しをさせてもらいます。ただ、伝えたい内容をつい強い口調で話してしまったときなど、高校生の反応がとてもあっさりしたもので、悶々としたこともあります。それで、体験型の教材を用意し、ワークショップ形式にしてみました。たとえば、人は平均一日に250リットルのお水を使います。この数字は東京の平均です。飲んだり、洗ったり、お風呂に入ったりと。じゃぁ、これを25リットルにしたら、あなたは何に使う水を減らしますか?その状態が一週間続いたら?3ヶ月続いたらどうしますか?自分事として考えられるよう工夫しています。墨田区のオフィスでも「水の循環講座」をやっていて水源地を見に行ったり、情報交換などをしながら「雨・循環・みんなで分け合う」をキーワードに学び合うのですが、参加してくれるのは、もともと関心のある方がほとんどで、関心のない人に伝えることのむずかしさを痛感しています。

〜今後はどのように発信していきますか?〜

高橋撮影.jpg)

水が来てから作ったという畑(東ティモール)高橋撮影

水は限られた資源です。そういうと日本では節水意識が高まり、節水グッズや水道代を節約するという発想になりがちですが「水源を守る」という方向性をもちたいと思っています。実は開発途上国へ水など衛生分野で援助しているのは日本が一番なんですよ。ですから、国際会議があると、水と衛生にもっと積極的に、優先的に取り組んでもらうよう働きかけています。

21世紀、これからも日本は発展していくと思います。でも、8億4,400万人の人々が(地球の総人口の10人に1人)きれいな水を得られていません。そして、23億人がキレイなトイレを使えていない現実があります。

きれいな水を使って、安心してトイレを使えるように!

尊厳をもって生きられるように!詳しくはwebサイト「ウォーターエイドジャパン」で検索してみてくださいね。

高橋 郁(たかはし かおる)

特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパン 事務局長

大学卒業後、流通小売業を経て、ロンドン大学東洋アフリカ研究所にて開発学修士号取得。帰国後の2004年より2010年まで緊急支援のNGOにてファンドレイズ、広報、企業連携に従事する。その後、教育関係の民間企業に勤務し、2012年7月より現職。唯一の事務局スタッフとして、特定非営利活動法人ウォーターエイドジャパンの設立に携わる。現在は、ファンドレイズ、広報、アドボカシー、講演等、幅広い業務に取り組んでいる。

ウォーターエイドとは

水・衛生専門のNGO「ウォーターエイドジャパン」

ウォーターエイド(WaterAid)は、「すべての人々が清潔な水と衛生を利用できる世界」をビジョンに掲げ、途上国で活動を行う国際NGO。国連の「持続可能な開発アジェンダ2030」を踏まえ、ウォーターエイドは2030年までにこのビジョンを実現するために、さまざまな活動を行っています

.jpg)

.jpg)

.jpg)

_高橋撮影.jpg)

高橋撮影.jpg)