地域防災学専門家の小山真紀さんに聞く

小山 真紀(こやま まき)

Part-1

災害から身を守るには

三:いつ来るかわからない災害に備えるには

小:防災って「こうすればいい」と言われ、「はい、それで頑張ろう」という発想が多いのですが、それは無理なんです。人間の持ち味に合わせた形でどう対応するか、そういう発想で考えたほうがいい。それをやろうとすると結構泥臭くて、「こうすればオッケー!」にならないんです。例えば、持ち出し袋を玄関に置いといても、いつしか邪魔だなと片付けてしまう。いざとなった時にあれ?どこに置いたかしら、って。そういうことってありますよね。常に緊張感を持ち続けるのは体も精神も持たない。だから、非常事態の際に「正常性バイアス」(※-1)が働いてしまうのです、人間の特性ですね。

三:「備えあれば憂いなし」。なのに、まだ自分ごとじゃないという気分になってしまう。まさに正常性バイアスが働いてしまっている。

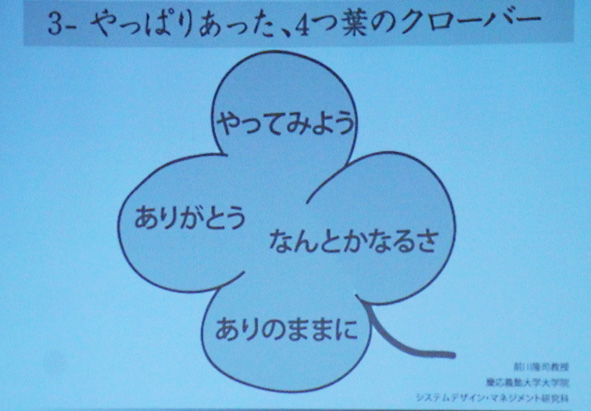

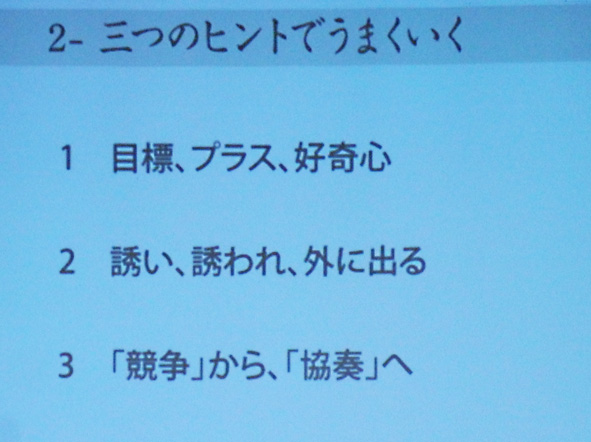

小:そうですね、だから普段の生活の中で考えるんです。例えばご飯。できるだけ外で食べてみる。災害時でも使えそうな趣味を持つ。例えばアウトドアとか、あるいはゲーム感覚で、何かあっても大丈夫なような行動を日常の中に入れておく。すると多少でも水分と食料が備わる。さらに絆創膏、携帯のバッテリーも必要だ、みたいにね。

三:何がないと誰がどう困るかという想像力を働かせる。とくに赤ちゃんを抱えるお母さんは大変ですね。

小:日常だと子育て、特に新生児の育児って、母乳じゃなきゃだめ!いやミルクだ!授乳の前には必ず消毒!とか、いろいろ大変ですよね。何を信じたらいいのかもわからないし、こだわればきりがないし。そんな中、親はなんとかいい子育てをしたいと日々頑張っていますが、災害時には日常で大事にして来た事を守り続けるのって難しいですよね。そうすると災害時に、「あれだけ大事にしてきたことってなんだったんだろう」となってしまう。日常で大切にしてきたことを、災害時でも大切にし続けようとすると(日常のレベルをキープした育児をしようとすると)、それだけの備えをしておかなければいけないのです。そこまでのクオリティーを公的支援に求めることはできませんし、他人にそれを求めるのは難しいです。大切にしたい思いを本当に理解できるのは自分自身ですから、大切にしたいこと、守りたいことがたくさんあればあるほど、守れるだけの備えをしてほしいと思います。

三:昨日、浦野さん(NPO法人 レスキューストックヤード 常務理事)のトイレの写真を見ただけでびっくりしましたけど。避難所ではあれが現実なんですよね。

小:下水が詰まり水が流れない。食べるのは我慢できても排泄は止められない。トイレが不衛生で、臭いもあるし虫も飛んでる。熊本の震災時は、市町村の支援職員がずっとトイレ掃除をしていました。被災したらそういう状況になることもわかっているのに、結局自分ごとになっていないので、毎回同じことが繰り返されるんです。

三:災害はいつ来るかわからない、予告もない。防災訓練は災害を想定して行われるわけですが、みんなが参加しやすくするには、どうしたらいいんでしょう。

小:防災訓練って何かっていうと、試す場なんですよね。昨日、井上さん(岐阜市本荘まちづくり協議会会長)が、本当にこれだけの荷物持って避難できるのか?という話をされましたが、となると、みんなが必要なものをどこに、たとえばどこかの事業所でこれを扱っているから、ストックとして在庫をこれだけいつも多めに持っておくよ、とか、そのようなことができないか。災害支援協定で一定期間置けないかとか、交渉とか、試行錯誤することで、あれこれやってみるっていうのが、訓練の一番大事なことだと思うんですね。

※-1)「正常性バイアス」とは?

気軽に楽しくがキーワード

三:伝えることは私たちの役割と思って、編集をしていますが、先ほど話題に出たクオリティのこと、どこまで許容できるか問題ですね。

小:それは結局本人が決めるしかない。知る機会をたくさん作って、その中で自分はどんなことをしたいかを考えていく。クオリティの高いところを目指したい人がいれば、まずその人の気持ちを受け止めることが第一。「この非常時でそんなこと言ってもダメ!」というのは、自分のアイデンティティーを否定される感じがするからね。

三:仕組みづくりは「まちづくり」に発展していきますね。

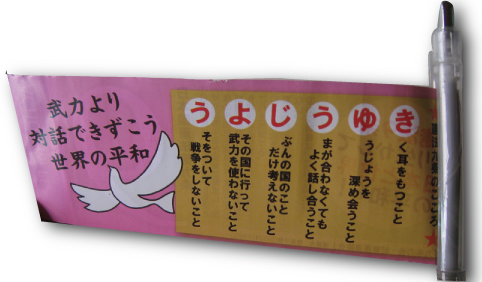

小:防災って、まさにまちづくりなんですよ。災害によってうちは関係ない、ではなく、どこかで自分も被災者になるかも知れない、困ったときは、お互い様の気持ちで日常的に顔が見える関係ができていることが望ましい。災害時でも日常時と合わせての付き合いが重要になってきますから。

三:昨日の話で印象的だったのが、「台風カフェ」(※)。今、何とかカフェというのが人気で気軽でサロン的な雰囲気。楽しいがキーワードかなと思いました。そこに外国人が入ってくるとか。

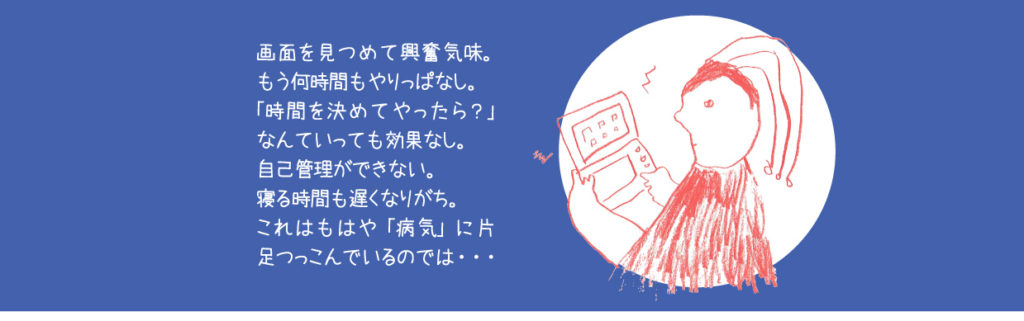

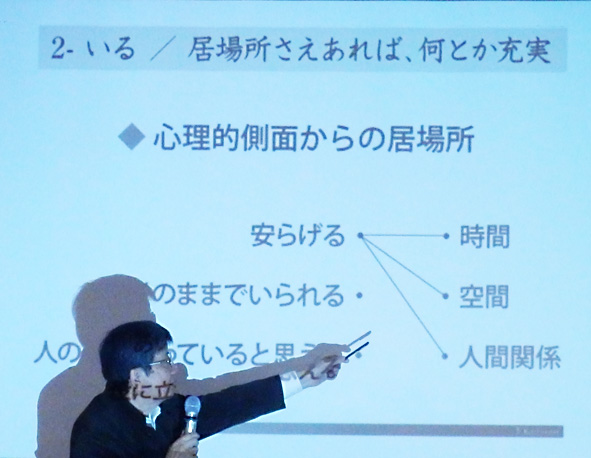

小:そう気軽にとか楽しくとか、ちょっと関わったら感謝されたりとか、ちょっと行くのが楽しくなったとかね。ここで大切なのは台風カフェが「ちゃんと備えなきゃ」というのをモチベーションにしないってことです。楽しくおしゃべりしに行ったらそこは安全な場所、とか、例えばアウトドアを始めてみたら楽しくて、道具が一揃えあったらそれが被災時にも役にたつじゃんって感じ。防災の備えだと思って用意するのではなくて、結果として防災に役に立つこと。自分がやりたいことをやったら、それが、防災の備えにもなっているくらいの感じがいい。

三:そういうことを仕組んでいいんですか?

小:仕組んでいいんです。仕組む人は工夫やアイデアが必要です。例えば、自治会の自主防災会が、ある小学校の防災訓練を企画しているのですが、例えば学校行事でカレー祭りとかデイキャンプをするとき、必ずなにか足りない、トラブルが起きる、という仕込みをしています。「あれ?皿が足らないよ」とか、「薪が足らない」、「火つけるものがないぞ」という感じです。すると子ども達が自分で色々考えて、火を起こす時には「新聞が要る!」とか言って、新聞を絞って薪の代わりにするとか。

三:結果として防災・備えに繋がるってすごく魅力的ですね。

小:そうですね。防災だけじゃなくて、日常と防災をつなげていくのがいいと思います。

2019.10.22 朝日新聞(アベナオミの#1日1防災)第19回・使い捨てBBQセットで防災訓練 (承諾番号20-0473) 災害時の食として、パッククッキングが注目されていますが、防災だけではなくて、食器を使わずに一袋一料理ができると今注目されてます。いろんな料理をまとめて一度にボイルすることもできる。鍋が一つしかないときに、いくつも袋に入れてボイルすれば一度に何品もできていい。さらに油も使わずヘルシー!ということで、日常でも注目されています。パッククッキングも防災が入り口じゃなくて、1人くらしの簡単クッキングと言う入り口でもいいわけです。切り口は全然違うけど、いざという時に役に立つということに繋がる。

2019.09.03朝日新聞 (アベナオミの#1日1防災)第15回・水害は予測できる災害ですよ(承諾番号20-0473) 三:要はどうやって、「台風カフェ」を仕掛けていくか、ですね。ただオオカミ少年効果っていうのが気になります。

小:避難と思うから、オオカミ少年効果になるわけですよ。避難じゃなくて遊びにいくんだったら、別に空振りではないわけです。防災意識だけでは動けないという状況がありますから。それこそ「子育てカフェ」とかでもいいし、人によって興味関心が違うので、「起業カフェ」でも「ごちゃまぜカフェ」でもいい。ようは気軽に行きたくなる場を作ることがポイントかもしれませんね。

※)台風カフェは、浜松町の西山地区で地域のサロン(西山カフェ)を開いている集会所(安全な場所)を、台風時に「台風カフェ」として開き、安全なうちに避難してもらい、おしゃべりしながら不安なく過ごすというものです。

積み重ねていくことで気づくこと

三:防災訓練で伝えたいことは?

小:防災の講演をするときに、「防災訓練の罠」っていう話をするんですよ。それは何かというと、型通りの訓練、例えば、朝サイレンがなって、震度7の地震が発生しました、どこそこの公民館を避難所として開放しました。すると各地から公民館に集まってくる…というような訓練。それで、公民館で防災講演を聞いて、AEDを体験して、お土産もらって帰る・・・。というような訓練の罠です。その訓練って、最初からその日にやるのがわかっているから、まだサイレンがなってないけど、家の前に出て屈伸とかして、なんか準備万端。みんななんか予知能力ありますね(笑)。場合によってはもう公民館に来てる!となると、これ何の訓練だったっけ?ってことになってしまう。

三:最後に、緊急時に茫然!とならないためにどうしたらいいでしょう?

2019.07.09朝日新聞 (アベナオミの#1日1防災)第12回・外出先でお役立ち車載防災セット(承諾番号20-0473) 小:自分はどこまで許容できて、どこから許容できないかを考えて、許容できる範囲の生活ができるような準備をしておくことでしょうね。あんまりひどい環境にならないように。

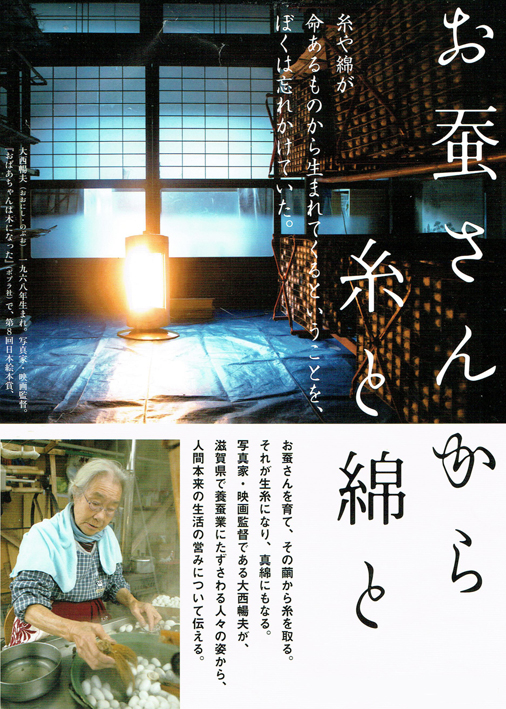

2019.11.19朝日新聞 (アベナオミの#1日1防災)第21回・断水時はまな板スルークッキング(承諾番号20-0473) 東日本大震災を経験したイラストレーターで防災士のアベナオミさんが、防災の知恵をイラストで提案。「1日一つ、少しでも防災に役立つことができれば、365日の積み重ねで大きな防災力になる」。そう語るアベさんが、日々続けられる身近な取り組み です。